標高1390米の茶臼岳ロープウエイ山麓駅でロープウエイに乗り、標高1684米にある山頂駅で降りる。

四十分程上ると、標高1897米の茶臼岳の頂上に到着する。

茶臼岳の北側には1799米の剣ヶ峰と峰続きで、そこを行くと、東に標高1896米の朝日岳がある。

この二つの山には容易に行けるので、茶臼岳登山後、

この二つの山に上り、ロープウエイ山頂駅から下山する場合は、ハイキングの感覚で行ける。

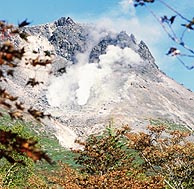

また、茶臼岳を一周するル―トがあり、それを行くと北西部には白い蒸気が噴き上がっている無間地獄があり、、

茶臼岳が今も活火山として、活動していることが分かる。

|

|

| ||

牛首への登山ルートは、ロープウエイ山頂駅から、登山道を上り、五分程にある、牛ヶ首山頂分岐で、、茶臼岳への道と別れ、左に向うルートを選択する。

途中で下を見ると、谷と原があり、背丈の低い樹木とくま笹などの草が一面に茂っている。

紅葉時には、茶臼岳から下の姥ヶ原まで、全ての樹木と草が紅葉して、見事な風景を描き出す。

まさに、一幅の絵画である。

茶臼岳北斜面の姥ヶ平は、ドウダンツツジが紅葉し、それはそれは美しいですよ(9月中旬〜下旬ごろ)

しばらく歩くと、右手に牛首の山頂が見えてくる。

山頂付近は岩膚が崩れかけているようなところで、

先程見た下部の姥ヶ平の紅葉とはうって変わって、殺風景である。

ここからは前述の無間地獄まで足を伸ばし、引き返してロープウエイ山頂駅に戻る。

ロープウエイ〜牛ヶ首の登山ルートは、往復一時間三十分程である。

なお、牛ヶ首から南に向かうと、日の出平で、さらに南に標高1735米の南月山がある。

|

|

| ||

秘湯の三斗小屋温泉に行くには、峰の茶屋を経由し、峰の茶屋を西に下っていく。

このルートは、登山装備で、歩く必要がある。

峰の茶屋へ来る方法は、大丸温泉近くの登山道を1時間上る方法と、ロープウェイ山頂駅から

茶臼岳頂上付近を経由して約40分歩いてくる、二つの方法がある。

ロープウエイ山頂駅からの場合、茶臼岳に上ると、

朝日岳に向かって尾根道を降りる。

降りたところが峰の茶屋で、江戸時代には茶屋があったと聞いているが、現在は避難小屋がある。

真直ぐ行くと、朝日岳方面で、隠居倉を経由するルートもあるが、

このコースは登山者用の縦走コースなので、

温泉だけが目的ならば、峠で、左に向う坂道を下る。

峰の茶屋付近は風が強く、冬が来るのが早いので、11月以降は注意して登ること。

急な坂を降りていくと、左手には紅葉を始めた、樹木や緑のままの樹木が混ぜ混ぜになる風景が展開している。

下に降りたところが姥ヶ平である。

小さな川には、澄んだ冷たい水が流れ、落葉の赤や黄色の葉が岩に張りつき、美しい写真を撮ることが出来た。

振り返ると、茶臼岳の牛ヶ首と、無間地獄が見えた。

この後、三斗小屋へ向かう道を進んで行った。

|

|

| ||

三斗小屋温泉には、峰の茶屋から、一時間十分位かかった。

三斗小屋温泉は、温泉宿が二軒しかなく、朝日岳や大峠方面へのベースキャンプになっている。

江戸時代には会津藩の参勤交代で使われる会津西街道が通っていたところである。

大黒屋旅館(0287-63-2988)と、煙草屋旅館(0287-69-0882)の二軒である。

日帰りの湯は、煙草屋のみ営業で、、大黒屋では営業していない。

10時〜15時(事前確認のこと)

煙草屋旅館の展望露天風呂は、混浴なので、女性には時間を指定して、専用風呂にしている。

三斗小屋温泉は、康治元年からの古湯である。

那須五岳の一つ、朝日岳の山峡に湧く秘湯なので、

温泉に来るには自分の足で山を越えてくるしか方法がない。

煙草屋の展望露天風呂は、山の湯にふさわしく、素朴なコンクリート打ちっ放しの浴槽。

登山の汗を洗い流すにはよい風呂で、入浴者は日光浴を兼ね、隠居倉などの山々を見ながら、

のんびりと風呂に入っている。 秋の紅葉の時期が最高ですね。

旅館内の内湯は、木製で、三つに仕切られ「源泉」「熱い」「ぬるい」の三種の湯が入っている。

源泉は飲用効果があり、備え付けの茶碗で飲める。

また、頭に湯を20回〜30回かけると、頭が重いのが治るという治療法が伝えられていた。

ここの湯は流し放しで、清潔である。

この温泉にはシャワーも石鹸も蛇口もありません。

泉質は、炭酸カルシウム鉄泉と、硫黄泉と、単純泉である。

まさに、秘湯にふさわしい温泉である。

|

|

| ||

訪問日 (茶臼岳・牛ヶ首)

平成十三年(2001)十月十二日

(三斗小屋温泉) 平成十二年(2000)九月二十九日