東武日光駅から東照宮へのバスは、国道の総合会館前バス停か、少し中に入った表参道バス停で降りる。

表参道を歩き、東照宮に向うが、参拝者が多い。

その先の 「東照大権現」 の石鳥居をくぐる。

「 東照宮創建の翌年・元和四年(1618)、筑前藩主・黒田長政により、奉納された。

石材は、九州から小山まで船で運ばれ、その後、陸路を人力で、日光まで運ばれた、という。 」

東照宮に入ると、左側に五重塔が建っている。

「 五重塔は、高さは約36m、慶安五年(1650)、小浜藩主・酒井忠勝により、

奉納された。

その後、火災に遭ったが、文政元年(1818)に、同藩主・酒井忠進により、再建された。

一層目から四層目までが和様、最上層は禅宗様で、

朱色を基調とし、金物を金・組物・彫刻を極彩色で彩る、豪勢な造りで、

東照宮の入口に相応しい姿を持っている。

内部には、本尊である大日如来像(国の重要文化財)が安置されている。

塔の中心に心柱が据えられ、その優れた耐震構造は高く評価されている。 」

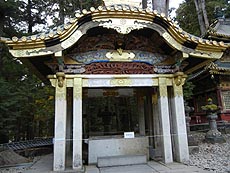

その先に表門、別名・仁王門があり、係員が入場券を受け取っている。

「 東照宮の最初の門で、左右に仁王像が祀られていることから、仁王門ともいう。

正面に左右にある仁王像は、高さ4mである。 」

|

|

| ||

| 「東照大権現」の鳥居 | 五重塔 | 仁王門 |

朱色を基調とした仁王門には、八十二体の霊獣の彫刻がある。

門をくぐると、右側に下神庫(しもしんこ)がある。

正面には上神庫と中神庫があり、三つ合わせて三神庫という。

「

三つの独立した建物で、この中には、春秋渡御祭「百物揃千人武者行列」に使用される、祭具(

馬具や装束類)が収容されている。

上神庫の屋根下には、想像上の象(狩野探幽の下絵)の大きな彫刻が施されている。

三棟とも、国の重要文化財である。 」

|

|

| ||

| 仁王門の霊獣の彫刻 | 下神庫 | 上神庫と中神庫 |

左手の建物は、ご神馬をつなぐ神厩舎である。

建物の長押の上に八面の猿の彫刻があるが、人の一生が風刺されているものである。、

「 神厩舎は、寛永十三年(1636)に造営された、神馬をつなぐための厩である。

桁行三間・梁間五間の切妻造、妻入、正面軒唐破風付きの一重の建物で、銅瓦葺きである。

素木造りで、大型の神厩建築の唯一の遺構で、国の重要文化財に指定されている。

東照宮で最も有名な猿の彫刻「見ざる、言わざる、聞かざる」 の三猿の彫刻である。

猿は、馬の健康を守ると言われたことから、建物に猿の彫刻が施された。 」

経蔵の前に、「重要文化財 附・鉄燈籠(南蛮鉄燈籠)」の説明板があり、 譜代大名から寄進された石灯籠が並んでいる。

説明板「重要文化財 附・鉄燈籠(南蛮鉄燈籠)」

「 仙台藩主・伊達政宗候(62万石)よりの奉納で、ポルトガルから鉄材を運んで鋳造した。

燈籠の笠の部分に 「藤原朝臣政宗」 の銘がある。

境内には石造101基、銅製17基、鉄製2基、石造五重塔1基の121基の燈籠が現存する。

陽明門直下に譜代大名、陽明門大石段下に、外様大名から寄進された棟梁が配され、

陽明門内にあるのは、東福門院寄進の一基のみである。 」

経蔵は輪蔵とも呼ばれる。

「 中国南北朝の伝大士が発明した、八角形の回転式書架である転輪蔵を一回転させると、

所蔵する一切経(大蔵経)をすべて唱えたことと同じ効徳があるとされる。

一軒すると二階建てであるが、裳階(もこし)が付いているので、一階建てである。

建物は元和三年(1617)に建てたものを寛永十三年(1636)に現在の形に改築された、と考えられている。 」

|

|

| ||

| 神厩舎 | 三猿の「見ざる、言わざる、聞かざる」 | 経蔵と燈籠 |

その先の石段の上にあるのは、陽明門である。

陽明門の前には、朝鮮鐘と通称される鐘が吊り下げられて鐘舎があり、その右側に、巨大な鐘楼が建っている。

「 朝鮮鐘は、寛永二十年(1643)、竹千代(後の4代将軍・徳川家綱)誕生の祝賀に、

朝鮮通信使が、香炉・燭台・花瓶(三具足)とともに持参したもので、

朝鮮国王・仁祖から贈られたものである。

鐘楼は、その名の通り、銅鐘を収納する建物で、

入母屋造風銅瓦葺き、基部は末広がりになった袴腰(はかまこし)になっている。

寛永の大造営の時、建造されたものである。 」

陽明門の石段の右側に、伊達政宗から寄進された南蛮鉄燈籠が二基並んである。

|

|

| ||

| 陽明門 | 朝鮮鐘 と 鐘楼 | 伊達政宗寄進の南蛮鉄燈籠 |

鐘楼の左側に対照的にあるのが、鼓楼である。

東照宮は現在は、神社であるが、江戸時代は神仏習合であったので、これらの建物が建てられた。

「 鼓楼と鐘楼は、構造的には同じであるが、細部の飾りで、彫刻の数や種類に違いがある。

鐘楼には、鶴・龍・飛竜・麒麟・波など、合計74体の彫刻がある。

鼓楼には、亀・竜・雲など、38体である。

装飾自体は鐘楼の方が、豪華になっている。

鐘楼(附銅鐘)と鼓楼は、国の重要文化財に指定されている。 」

陽明門へ上っていく。

説明板「国宝 陽明門」

「 高さ11m、間口7m、奥行4.4mの櫓門である。

日本を代表する門で、宮中正面にある門の名をいただいたと、伝えられている。

いちまでも見ていても飽きないことから、「日暮らしの門」 と呼ばれる。

故事逸話や子供の遊び・聖人賢人などをテーマにした、508体の彫刻が施されている。

屋根の上には鬼瓦、軒下には後水尾天皇の御しん筆を象った御神号の扁額が掲げられ、

その両脇に麒麟が配される。

その下に、龍と息が二列に並び、さらに下には龍の全身像と龍馬。

二階の廻廊の高欄に、 千人唐子の知恵遊び、その下に唐獅子、次に中国君子の姿。

通路両側の脇の間に、随身が控える。

陽明門に見られる多くの人物像は、泰平の世をもたらした徳川家康公の功績を称え、

理想的な政治の在り方を示すものと考えられる。

背面にある地紋が逆さになっている 「魔除け乃左笠柱」 は、物事が完璧であると、

かえって魔を差すとの考えから、故意に形を崩したものである。 」

|

|

| ||

| 鼓 楼 | 陽明門(日暮らしの門) | 神獣などの彫刻 |

陽明門の左右にある廻廊は、陽明門とともに、国宝に指定されている。

外壁には、我が国の最大級の花鳥の彫刻が彫られている。

いずれも、一枚板の透かし彫りには、極彩色がほとこされている。 」

|

|

| ||

| 右側の廻廊 | 一枚板の透かし彫り | 左側の廻廊の一部 |

日暮らし門をくぐると、右側に神楽殿があり、その奥に祈祷殿がある。

「 神楽殿は、寛永十二年(1635)に建てられた。

桁行3間、張間3間、入母屋、銅瓦葺きの建物で、反対側にある神輿社と対になっている。

黒と金を基調とし、高欄は朱色、組物・彫刻・欄間は極彩色で彩られている。

内部は、舞台が本社側に向き、背後に楽屋が配されている。

例祭では、蔀戸が大きく開き、神楽殿のように吹き放ちとなり、八乙女による神楽が奉納される。

八乙女は二荒山神社の巫女で、神仏習合時代は日光三社権現の奉仕し、八人の世襲制であった、と伝えられる。

祈祷殿は、上社務所で、寛永十二年(1635)に建てられた。

桁行3間、張間3間、入母屋、銅瓦葺き、1間の向拝付きの建物で、後にも向拝が付いている。

黒と金を基調とした、境内の中では比較的落ち着いた建物で、江戸時代には神仏習合であったことから、

寺院建築の要素が高く、当時は本尊として五大尊が安置され、護摩を焚いて天下太平を祈願していた。

明治の神仏分離令の際、解体される予定だったが、社務所にすることにし、五大尊も中禅寺へ移された。

神楽殿も祈祷殿も国の重要文化財に指定されている。

正面のある建物は、唐門と左右は透塀で、その奥に拝殿と本殿がある。

「 東照宮は、徳川家康の霊廟で、元和三年(1613)静岡久能山日光へ改葬され、

社殿も新設された。

現在の社殿は、徳川家光が全面的に造り変えたもので、寛永十三年(1836)に完成した。

社殿は拝殿・石の間・本殿で構成される権現様式で、彫刻・漆塗り・彩色・飾金具の装飾と建物が一体化し、

江戸初期の造形と意匠が集大成している。

唐門を含め、国宝に指定されている。 」

説明板「国宝 唐門」

「 江戸時代の参拝基準となった門で、

これより昇殿出来る者は、御目見得(将軍に拝謁できる身分)以上の幕臣や大名に限られていた。

小規模だが、構造手法は極めて斬新卓抜で、屋根は四方唐破風造、門全体は胡粉摺りで白く塗られ、

柱や扉は東南アジアから猷入した紫檀・黒檀・鉄刀木などの寄木細工。

周囲の台輪の上には古代中国の聖賢の故事を題材にした彫刻が飾られており、

いずれも一本の木をくり彫り。

柱には唐木の寄木細工で昇龍・降龍の彫刻があり、屋根には名工椎名兵庫作である、

鰭切れの龍(昼の守り)と恙(つつが)とも呼ばれる唐獅子(夜の守り)が飾られている。 」

唐門の補足

「 唐門は、背面唐門で、一間一戸平唐門(奥行は約2m、間口は約3m)。銅瓦葺きである。

本殿を守護する、真正面の門で、四辺の唐破風造りの屋根を備えていることから、

四方唐破風造と呼称される。

唐門は、本殿を取り囲む透塀(玉垣)の中心に位置し、左右の玉垣と連結している。

正面左右の柱には、地紋彫が施されていて、その上に胡粉がコーテングされている。

右側の柱には昇龍、左側の柱には降龍の彫刻がある。

この龍は、別の木による寄木造りで造立されており、

別木には黒檀や紫檀が使用されている。

龍は上記の他、屋根上の棟の部分の左右両端にも備え付けられており、

屋根上の龍は、ヒレが切られた龍である。

その両端の龍の間、破風の頂きには、恙(つつが) と呼ばれる、唐獅子があろ。

「 龍は昼を守護する霊獣、恙は夜を守護する霊獣 」 という故事によるものである。

恙の4本の足には輪が付けられ、龍にはヒレが付いていないのに気がつくだろうか?

これは、屋根の上に繋ぎとめておくという意味がある。 」

|

|

| ||

| (奥)祈祷殿 (右)神楽殿 | 唐門と透塀 | 唐門(両側の柱に龍の彫物) |

祈祷殿に入り、廻廊を進むと、家康の墓がある奥宮への入口の所の上部に眠り猫の彫刻がある。

「

作者は名彫刻師の左甚五郎といわれ、六十年振りに修復されたものが、2016年から公開されている。

眠り猫の裏側には、二羽の雀の彫物がある。

二羽が竹の林で、仲睦ましく、遊んでいるデザインである。

猫は雀を見つけると、飛びかかる性格があるが、

東照宮の猫は、徳川家康の御蔭で、天下泰平になり、猫もおとなしく昼寝を楽しみ、

雀も安心して、餌を摂ることができる、という意味である。 」

本殿(御本社)は、本殿・石の間・拝殿からなり、権現造りである。

現在の建物は寛永十三年(1636)に、三代将軍・徳川家光が建立したものである。

国宝に指定されている。

「 拝殿は、正面は千鳥破風付きの入母屋造りで、

桁行9間、梁間4間、背面向付1間。

石の間は、両下造り、銅瓦葺きで、桁行3間、梁間1間。

拝殿の左右には「将軍着座の間」と「法親王座の間」がある。

本殿は外はぎ千木・鰹木は2本。 入母屋造り、背面向付、銅瓦葺きで、桁行5間、梁間5間、背面向付1間。

御祭神は、東照大権現(徳川幕府初代将軍・徳川家康) 相殿 豊臣秀吉 相殿 源頼朝

創建は元和三年(1617)、再建は寛永十三年(1636)で、発願者は徳川家康と秀忠、指揮を執ったのは南海坊天海である。

家康が亡くなった時、静岡の久能山東照宮に埋葬された後、家康の遺言通り、

日光に移され、家光により、ここに移された。

その時の東照宮は質素なものだったが、三代将軍の家光により、現在の豪華絢爛たる東照宮が誕生した。

徳川家康の遺骨は、本社の奥の奥宮に埋葬されている。 」

|

|

| ||

| 眠り猫の彫刻 | 二羽の雀の彫刻 | 本社拝殿 |

唐門の近くに、銅燈籠(一本燈籠)がある。

説明板「重要文化財 附・銅燈籠(一本燈籠)」

「 東福門院(徳川和子・2代将軍徳川秀忠の娘で、後水尾天皇の中宮)よりの奉納。

この燈籠は御皇室からの奉納品であることから、特別に御本社近くに置かれた。 」

唐門の左手に、神輿舎(しんよしゃ)がある。屋根は入母屋造、上に千鳥破風をつけ、正面は軒唐破風で、下に虎の彫刻が施されている。

3基の神輿が収められており、中央が徳川家康公、右側は豊臣秀吉公、左側は源頼朝公、の神輿。

春秋大祭で御休所まで渡御するが、前後に千余人が供奉することから、百物揃千人武者行列と称される。

内部の鏡天井の金箔地には狩野弥右衛門による天女舞楽の図が描かれている。 」

参拝も終了したので、日暮らし門をくぐり、下に降りると、水屋がある。

説明板「重要文化財 水屋」

「 元和4年(1618)、鍋島勝茂侯(35万石)よりの奉納。

花崗岩の水盤を中央に配し、水を使うことを考慮し、柱は腐らぬよう、花崗岩で作られている。

屋根は唐破風。 正面の台輪の上には、立浪の彫刻、虹梁(こうりょう)の上には、

波に飛龍の透彫が配されており、桃山時代の豪快な彩色の代表的な遺風とされる。 」

以上で、東照宮の見学は終えた。

|

|

| ||

| 銅燈籠(一本燈籠) | 神輿舎 | 水屋 |

訪問日 令和六年(2024)十一月二十三日