東武日光駅駅前の旭屋食堂に入り、湯葉定食を注文した。

湯葉定食は、ご飯の上に、生湯葉にとろみをつけたものがのり、

一つの丸い器に、丸湯葉などがのっているものと、みそしる、ごまとうふで構成されていた。

のどこしが良いので、あっという間に、食べ終わった。

道が混んでるので、バスに乗らず、歩いて行くと、 「二荒山神橋」 の石柱があるところに到着。

「

大谷川に架かる神橋は、日光東照宮への参道に通じる橋で、

江戸時代には将軍・日光例幣使と山伏しか通れなかった。

今は、有料で、一般人も通れるが、対岸までは行けず、途中で引き返すことになる。 」

|

|

| ||

| 湯葉定食 | 「二荒山神橋」の石柱 | 神 橋 |

「世界遺産 日光の社寺」 と書かれた、石碑の脇を上って行く。

「長さか瀧」 の石柱があい、小さな滝が紅葉の中、流れている。

上がったところは、輪王寺の駐車場で、そこには二荒山を開山した、勝道上人の銅像が建っている。

説明板「勝道上人銅像」

「 居間から1200年以上前の奈良時代、天平神護2年(766)に、

日光山を開かれた「勝道上人」(735〜817)という修行僧で、

昭和30年(1955)日光市政施行を記念して建立されました。

ここから世界遺産「日光の社寺」の区域がはじまります。

前方にご覧いただく、日光山大本堂「三仏堂」をはじめとして、

東照宮、二荒山神社、そして、三代将軍「徳川家光」の廟所「大猷院」まで、

日光二社一寺の境内が続いて行きます。

これらの二社一寺の国宝・重要文化財を合わせた、103棟の歴史的建造物と、

境内地50.8ヘクタールは、1992年12月、国内10件目のユネスコ世界遺産(文化)リストに登録されました。 」

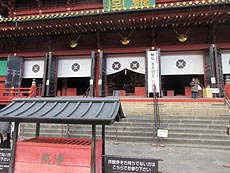

その先にあるのは、輪王寺本堂の三佛堂である。

輪王寺の歴史

「 奈良時代の末、勝道上人により、四本龍寺が建立され、日光(二荒)権現が祀られ、日光山が開山された。

平安時代になると、真言宗宗祖の空海や天台宗の高僧・円仁慈覚大師らの來山が伝えられている。

円仁は嘉祥元年(848)に、三佛堂・常行堂・法華堂を創建したとされ、

ここ頃から天台宗寺院として歩き始める (現存するこれらのお堂は、いずれも、近世の再建)

常行堂と法華堂という修行のためのお堂をを二つ並べる形式は、

天台宗特有のもので、延暦寺・寛永寺・にも、同じ名のお堂がある。

鎌倉時代には将軍家の帰依深く、鎌倉将軍護持僧として仕える僧が輩出する。

この頃には、神仏習合が進展し、三山(男体山・女峰山・太郎)、三仏(千手観音・阿弥陀如来・馬頭観世音)、

を同一視する考えが整い、山岳修行修験道(山伏)が盛んになる。

戦国時代には、天正十八年(1590)、豊臣秀吉の小田原攻めの際、

北條氏側に加担したため、輪王寺は寺領を没収され、一時、衰退する。

江戸時代に入ると、天台宗の高僧・天海が貫主(住職)となってから、

復興が進み、元和三年(1617)には、徳川家康の霊を祀る「東照宮」が創建された。

(現在の東照宮の社殿は、当時のものでなく、二十年ほど後に、

三代将軍・家光により、建て替えられたものである。

承応二年(1653)には、家光公の霊廟である大猷院が創建された。

その翌々年の明暦元年(1655)には、後水尾上皇の院宣により、

輪王寺の寺号が下賜された(これまでの寺号は、平安時代の嵯峨天皇から下賜された、満願寺であった)

後水尾天皇の第3皇子・守澄法親王が入寺し、以後、輪王寺の住侍は法親王が務めることとなり、

関東に常時在住の皇族として、輪王寺門跡あるいは輪王寺宮と称されるようになった。

明治四年(1871)に、神仏分離令が発布され、二荒山神社・東照宮・輪王寺はそれぞれ分離され、二社一寺となった。

平成十一年(1999)十二月、輪王寺38棟、東照宮40棟、二荒山神社23棟、その他2棟。

合計103棟からなる「日光社寺」が日本で10番目になる「世界遺産」に登録されました。 」

|

|

| ||

| 「世界遺産 日光の社寺」碑 | 勝道上人銅像 | 輪王寺本堂・三佛堂 |

三佛堂の前には金剛桜があり、根幹が太く、枝が多くあり、葉は紅葉で、落葉が地面を覆っていた。

説明板「金剛桜」

「 黄芽、白花大輪の山桜で、花香が強く、樹齢は約500年、

地際より数本の支枝に分かれ、特異の樹形をなし、その基部の周囲は約5.7mに及ぶ。

3〜4花を漬け、花茎は約3.8cmで、極めて大輪。

花弁は円状で、長さ約1.7cmで、花弁の縁は重なりあっている。

明治14年(1881)、当寺門跡彦坂じん厚い大僧正により、

現在地に移植せられたもので、大僧正の金剛心院に因んで命名されたもの。

昭和11年(1936)に、山桜の勝れた突然変異種に属し、加うるに、樹形の著しきにより、

国の天然記念物として、指定を受く。 」

三佛堂では、秘仏の五大明王の特別公開を行っていた。

「 三佛堂は、日光山の総本堂である。

平安時代、山内北裏の瀬尾権現の地に、慈覚大師「円仁」により創建され、

江戸時代に新宮(現二荒山神社)境内に移築後、徳川家光の寄進により、

正保二年(1645)の建立されたもので、東日本最大の木造建造物である。

堂内には日光三所権現本地仏として、千手観音・阿弥陀如来・馬頭観音の三体の高さ7.5mの大きな大仏と、

東照三所権現本地仏として、薬師如来・阿弥陀如来・釈迦如来という掛仏の2組の三尊仏が御本尊として、

祀られている。 」

その奥に護摩堂があり、御朱印をいただいた。

「 日光随一の護摩祈願所として、1998年に新築された祈願専用のお堂である。

堂内には不動明王を本尊とした五大明王(平安時代)を中心に、七福神や祖師像など、30体の尊像が

祀られており、年間を通じて、毎朝7時30分を第一度として、一日数回の護摩祈願を

行っている。 」

|

|

| ||

| 金剛桜 | 三佛堂 | 護摩堂 |

訪問日 令和六年(2024)十一月二十三日