中禅寺温泉バスターミナルから、中禅寺湖に向って進むと、

立木観音入口交叉点がある。

左折すると立木観音方面、直進は湯元温泉への国道で、国道側に中宮祠二荒山神社の赤い鳥居が建っている。

立木観音に向って、中禅寺湖に沿って歩き、振り返ると、男体山の姿が目に入る。

上の三分の一は冬枯れで、下は紅葉が終わった枯葉が付いた状態、一番下はまだ黄葉中という

姿である。

「 男体山は、日本百名山の一つで、標高2486の円錐形の火山である。

男体山の初登頂は、天王二年(782)の勝道上人によるもので、山岳信仰の対象で、

頂上には二荒山神社の奥宮がある。 」

左側の山裾には、「萬霊供養之塔」 の石碑があり、左側に小さなお堂がある。

説明板などがないので、どういうものか、わからない。

立木観音が、全ての人々の願いを聞く、とあるので、人だけでなく、生きとし全てのものを供養する塔があった、という意味か?、と思った。

|

|

| ||

| 赤い鳥居 | 男体山の姿 | 萬霊供養之塔碑とお堂 |

そのまま進むと正面に、立木観音の楼門(仁王門)がある。

「 立木観音の正式名は、日光山中禅寺で、中禅寺湖の歌ヶ浜にある、

天台宗の寺院である。

世界遺産に登録された、日光輪王寺の別院で、坂東三十三観音の第18番札所である。

当初は二荒山神社の神宮寺として、男体山の登山口近くに建立され、

補陀洛山中禅寺 とされた。

本尊は、その本寺観音堂に祀られた。 脇侍として、四天王像が祀られた。

明治五年(1872)の神仏分離により、輪王寺の別院になる。

明治三十五年(1902)の大山津波により、壊滅的な被害を受け、現在地に再建された。 」

拝観受付があるので、参拝料を支払う。

楼門(仁王門)は廻廊で繋がっていて、朱塗りの建造物であるが、逆光のため、

写真は黒く写っていた。

仁王門をくぐり、少し先まで行き、振り返って、門の裏面を写すと、

鮮やかな朱色の門であることが確認できた。

門の表に戻り、右側を覗くと、金剛杖を持ち、 あ と口を開いた仁王像が鎮座している。

|

|

| ||

| 楼門(仁王門)と回廊 | 仁王門の裏側 | 阿(あ)形の仁王像 |

左側には、口を閉ざした 吽(うん)形の仁王像がある。

説明文

「 楼門は、中禅寺の入口で、左右に仁王尊が祀られています。

仁王尊は、金剛力士像ともいい、力士がモデルとなった尊像です。

境内に災厄が入り込まないように護っています。

右側を密しゃく金剛、左を那羅延金剛と申します。 」

門をくぐった反対側の右側には、雷の道具を持った、雷神が鎮座している。

左には、風の袋を持った、風神がいる。

|

|

| ||

| 吽(うん)形の仁王像 | 雷 神 像 | 風 神 像 |

仁王門の先の右側に、鐘楼があり、中に諸願成就の梵鐘がある。

説明板「諸願成就の梵鐘(かね)」

「 この鐘は諸願成就の梵鐘と申します。

一つ撞いては、父母先祖有縁無縁供養のため、

二つ撞いては延命福寿のため、

三つ以上は願の数々と、むかしから、いい伝えられた、有名な鐘であります。

すでに散歩された皆様のの御先代又は知己の方々もきっと、御自身で撞かれ、

青く澄みわたった湖上を流れ行き、山峡に余韻を引いたこの鐘に、

数々の願いを籠められたにちがいありません。

本日、この梵鐘の音を耳に刻まれて、お帰りになることを、

中禅寺参拝の思い出のよすがにもなることでしょう。

中禅寺執行 」

参道を進んで行くと、左側に延名水が湧きでている。

その先に石護摩壇がある。

説明板「日光市指定文化財 石護摩壇」

「 石造 不動明王坐像 ・ 護摩壇

山岳に分け入って行く修行を 修験道 といい、修行僧を 山伏 と呼びます。

正面には、本尊である不動明王坐像がまつられています。

石造りの鳥居と四方の石柱で結界とし、

中心の苔むした塚の下には山伏が火を焚いて行う、 採燈護摩 という、

修行で使われた、丸い 石造の護摩炉 が据えられています。

日光山には、この形式の護摩壇が三基現存しており、 近世の常設段としては、

他に例がない大変貴珍しいものとなっています。 」

|

|

| ||

| 鐘 楼 | 延名水 | 石護摩壇 |

参道の右側に、「身代わりの瘤(こぶ)」 と書かれた立札があり、 大木の下にしめ縄が巻かれ、大きな瘤が隆起している。

説明板「身代わりの瘤」

「 この瘤は、皆様の病気を身代わりになって出来た瘤也 」

参道の左手の奥まったお堂では写経が出来る。

その先の左側の小さな建物は、坂東三十三観音の第18番の札所である。

ここで、ご朱印を依頼した。

納経所の向かい側、中禅寺湖側へ張り出している建物の周りには、

赤い 「奉納 愛染明王」 の幟が数多くある。

赤い方形の建物は、愛染明王を祀る愛染堂である。

近くにあった立札には、 「縁結び 愛染明王 中禅寺」 とあった。

|

|

| ||

| 身代わりの瘤 | 坂東三十三観音の札所 | 愛染堂 |

参道の突き当たりにある建物は、大黒堂である。

ここには波之利大黒天(はしりだいこくてん)が祀られている。

説明板「波之利大黒天」

「 奈良朝の昔、日光開山 勝道上人が、我れ山頂を極めずんば、菩薩に致らじと、

勇猛心の発願によって、初めて中禅寺湖畔まで登攀、幾度か男体山頂を極めんとして果たされず、

よって草庵に端坐祈念せられた時、上人の不撓不屈の精進心を感応懾受(かんのうしょうじゅ)、

湖上に大黒天出現、 「吾れ汝を外護せん」 と告られ、その御守護により、山頂を極められ、

日光開山の偉業を成就せられたので、その奇瑞(きずい)に感激し、

その折、感見せられた大黒天の尊像を刻まれて、お祀りしたのが、この波之利大黒天であります。

この大黒天は、よく諸人の苦厄を救わせ給い、特に事業成就、道中安全、開運の尊天とし、

別には安産、足止め、盗難除けの守護神として、全国的に尊崇を受けております。 」

大黒堂の左側にある建物が本堂である。

説明板「重要文化財 立木観音(千手観音)

「 このお堂の内部には 千手観音の立像が祀られています。

今を遡る1250年余りの昔(天平神護2年・766)に、人々の救済のため、

日光山を 「観音様の浄土」 と信じて開かれた、勝道上人(735-817)という修行僧が、

桂の生きた立木から彫り出したことから、 立木観音 と呼ばれます。

日光山で一番古い仏像で、国の重要文化財に指定されています。

この立木観音は、すべての人々の願いを聞き、人々の苦しみをとり除く、慈悲救済の仏として、

多くの人々から信仰されています。

観音堂の奥は、高台に建つ五大堂につながっており、

五大堂からは男体山と中禅寺湖の大パロラマを望むことができます。 」

大黒堂と本堂を繋ぐ通路に、入口があり、中に入ると僧侶が数名いた。

室内は撮影禁止である。

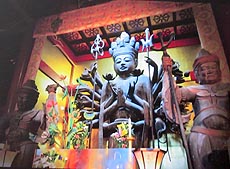

本堂にあったのは、説明板に掲示されていた、千手観音である。

思っていたより、大きなもので、細かい細工はないように見えた。

「 寺伝によると、 延暦三年(784)、日光山の開祖である勝道上人が、

船で湖を遊覧していた時、湖上に金色の千手観音の姿を感得し、一刀三礼して、

桂の木を立木のまま、千手観音を刻んだといわれる。

そのことから、 立木観音 という呼び名にならました。

観音の頭頂にある十一面の頭と、千の手と眼は、全ての人々を救うという、

観音様の誓願を表している、という。

この 立木千手観世音菩薩を本尊として、中禅寺が開かれた。

江戸時代、日光山は女人禁制の霊場であったので、女性はいろは坂の途中にある、

女人堂から本尊を参拝した、という。 」

千手観音を取り巻く、四天王像は、源頼朝の寄進である。

|

|

| ||

| 大黒堂 | 中禅寺本堂 | 千手観音と四天王像 |

本堂の左側の四天王像を見ながら、奥に進むと、回廊があり、上って行くと、

五大堂の建物に出た。

ここからは、中禅寺湖の先に、男体山の裾野が広がり、中禅寺湖の奥には奥日光の連山が見えた。

目を右に転じると、木々のほとんどが葉を落としているが、一本の楓が紅葉し、

その下の植栽に紅葉が見られた。

五大堂内には、不動明王像を中心に、隆三世明王・軍荼利明王・大威徳明王・

金剛夜叉明王からなる、五大明王像が祀られている。

中禅寺は天台宗であるが、天台宗で用いられる烏枢沙摩明王でなく、

真言宗で用いられる、金剛夜叉明王が祀られている。

説明文

「 本堂の裏手、京都・清水寺さながらの舞台作りの上に建てられた、五大堂には、

江戸時代初期に造られた「五大明王」が祀られています。

五大明王は、密教の根本仏、5つの仏の智恵の象徴で、中尊は不動明王です。

五大堂の天井には、日本画家 堅山南風画伯による、壮大なパロラマを臨むことができます。 」

五大堂の建物は、本堂の裏側の一段高い所にあり、本堂と近い位置にあるため、

全景を写真に入れることは出来なかった。

お参りを済ませ、御朱印をいただき、楼門が出た。

この後、英国大使館別荘に行くため、中禅寺の右側の車道を進むと、

閉じられた門があり、その先に愛染堂を先頭に、本堂や五大堂が望めた。

|

|

| ||

| 五大堂から見た風景 | (上部)五大堂 (下)本堂 | 立木観音全景 |

訪問日 令和六年(2024)十一月二十二日