宇都宮城は平安時代後期に築かれ、鎌倉時代以降は宇都宮氏の居城だった。

江戸時代には譜代大名の居城となったが、その中でも本多正純は城と城下町の

造り替えを行い、宇都宮市の基盤になった。

宇都宮城を訪問した。

宇都宮駅の西口を出て、大通りを西に行き、馬場通一丁目を左折すると宇都宮城址公園がある。

市役所の駐車場の東に公園の入口があり、「二の丸と土塁、堀跡」の説明板が建っている。

説明板 「二の丸と土塁、堀跡」

「 ここは宇都宮城の二の丸と土塁があった場所である。

二の丸は城主の御殿があった場所で、ここで日常生活や政務が行われていた。

発掘調査で、少しずつ土を積んではたたきしめ、強固な土塁を築いた様子が分かった。

堀の幅は分らなかったが、深さは六メートル程だった。 」

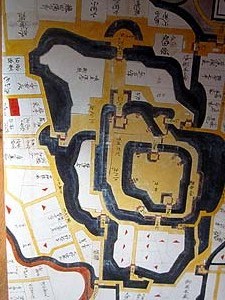

説明板には、江戸時代の城の絵図が描かれている。

「 宇都宮城は平安時代の康平六年(1063)、

宇都宮氏の祖・ 藤原宗円が築いたといわれ、三代目朝綱の時から、宇都宮氏を名乗る。

鎌倉時代以降の宇都宮氏は、この城を居城とし、

二荒山(宇都宮明神)の祭祀を行う社務職を務め、周辺を支配し、

鎌倉幕府の有力御家人として、評定衆(六代泰綱)や、引付衆(七代景綱)を務めた。

この頃の城の様子は不詳だが、鏡ヶ池という水辺をはさんで、二荒山神社が北に、

宇都宮城が南にあり、

城主は祭礼などのときは、威儀を整えて城から神社に向ったと思われる。

南北朝時代から戦国時代にかけては、 宇都宮城とその周辺もたびたび戦乱の舞台になり、

戦国時代の終わり頃には、小田原の北条氏の攻撃により、

城下町が焼かれたこともあった。

この頃の宇都宮城は、敵の攻撃に備えるため、

深い掘と高い土塁(土手)を持つ守りの堅い城になっていた。

江戸時代に入ると、宇都宮城は譜代大名の居城になった。

元和三年(1617)、本多正純は、

徳川家康が死去した翌年の元和三年(1617)、下野小山三万二千石から十五万五千石の宇都宮城主となり、

元和五年(1619)、城の大改修と奥州街道の付け替えと、日光街道の整備を行い、

現在の宇都宮市中心部の骨格を造った。

宇都宮城主は正純失脚後、たびたび替わったが、安永三年(1774)、

戸田忠寛が入城し、幕末の戸田忠友まで戸田氏が城主を務めた。

戊辰戦争の兵火により、城の大半が破壊され、廃城となった。 」

江戸時代の宇都宮城は、東西、南北とも一キロに近い大きな城であった。

「 江戸時代の宇都宮城の図面には、本丸に将軍が宿泊する御成り御殿があり、

北側に清水門、南側に伊賀門がある。

その外を水堀が囲んでいて、その外の東側は帯曲輪、西側は二の丸である。

二の丸の北西端には二丸門、北中央には枡形虎口で、周囲は水堀で囲まれ、

その外に、重臣達の屋敷が並ぶ三の丸があり、それを水堀で囲むという構造で、

北には二荒山神社が鎮座していた。 」

駐車場を横目に見ながら進むと水堀が現れ、

橋の先に左右に広がっているのは土塁の上の築地塀である。

公園の地図にある 「おほり橋」 で、その先のトンネルをくぐると、御本丸広場に出る。

|

|

| ||

宇都宮城は、徳川将軍が日光参詣(日光社参という)に行く際、宿泊した城である。

将軍の日光参詣は全部で十九回行われた。

「 将軍の行列はとても人数が多いので、城も城下町も大変なにぎわいだったという。

今も残る絵図面に、本丸に大きな建物が描かれているが、これは将軍の泊まる御殿といわれる。 」

宇都宮城で有名なのは、 宇都宮城釣天井事件 である。

本多正純が日光社参(将軍の日光参詣)から帰る将軍・

秀忠をからくり仕掛の天井で暗殺しようとしたという話で有名である。

「 家康の側近の本多正純は、日光東照宮を造営した後、江戸城に出仕した。

将軍秀忠と他の老中は正純を敬遠し、正純を江戸城から追放しようと画策した。

下野小山三万二千石にすぎなかった正純に、十五万五千石という高禄を与え、

元和五年(1619)、宇都宮城に赴任させた。

正純は、元和五年(1619)、城の大改修と、奥州街道の付け替えと、日光街道の整備を行い、

現在の宇都宮市中心部の骨格を造った。

元和八年(1622)、山形藩主・最上氏の改易に当り、城を受取に出向いた正純は、

出先で宇都宮城を召し上げられた。

幕府は、出羽由利郡五万石を与えようとするが、正純がこれを固辞したため、

幕府の怒りを買い、罪人として秋田の佐竹城へお預けの身になった。

吊り天井という話は、家康の側近中の側近だった正純が、

不可解な失脚を受けたことから、憶測を呼んだ噂に過ぎないようである。 」

現在の宇都宮城の建造物は、史実をもとに、昔の位置、規模、構造を基本として復元されたものである。

清明台は、本丸の土塁北西部にあった二階建て、瓦葺きの櫓で、

広さは三間(5.9m)X三間半(6.9m)である。

清明台下の土塁は、他の場所より高くなっていて、宇都宮城には天守はなかったので、

二階建ての清明台は天守閣の役割を果たしていたのではないかといわれる。

本丸の土塁南西部にあるのは富士見櫓を復元したものである。

江戸時代の絵図には二階建て、瓦葺き、広さは三間(5.9m)X四間(7.9m)と記録されている。

江戸時代は高い建物がなかったので、遠く富士山が望めたことが名の由来である。

水堀も築地塀(土塀)も再現されたものだが、築地塀には矢狭間や鉄砲狭間もあった。

|

|

| ||

宇都宮城へはJR東北新幹線・宇都宮線宇都宮駅から関東バスで二荒山神社前で下車、徒歩10分

訪問日 平成三十年(2018)九月七日、