忍城は、室町時代の文明十年(1478)、山内上杉氏に属していた、

成田正等・顕泰親子により、築かれた城である。

北を利根川、南を荒川に挟まれた扇状地に点在する広大な沼地と、

自然堤防を生かした、要害堅固な城であった。

元々沼地であったところに、島が点在する地形を生かし、

沼は埋め立てず、独立した島を曲輪とし、橋を架ける形で城を築いた。

そのため、攻めにくく守りやすい城だったので、

城主の成田氏は、北条氏や上杉氏に攻められても、城は落ちなかった。

天正十八年(1590)の豊臣秀吉による小田原城攻めの際、城主の成田氏長は

北条氏の命で、小田原城に籠城。

忍城は氏長の叔父・成田泰季を城代とし、約五百人の侍や足軽のほか、

雑兵、農民、町人など三千人が立てこもる。

豊臣方の忍城攻め総大将は石田三成で、大谷吉継、長束正家、真田昌幸等も加わった。

三成は、忍城を一望する数キロ離れた丸墓山古墳(埼玉古墳群)に、本陣を置き、

北側に流れる利根川を堰き止め、

三里半(約14㎞)の堤(石田堤)を築いて水攻めをするが、

もともと水域で、しかも補給路を確保していたので、忍城はびくともしなかった。

石田三成による、忍城攻めは失敗に終り、

忍城は、小田原城が先に落城したことによる開城となった。

豊臣方の水攻めにも耐え抜いた逸話から、

「浮き城」 または 「亀城」 と称された。

羽柴秀吉による徳川家康の関東入部後は、

家康の四男・松平忠吉が、忍城に配置され、以後、忍藩10万石の政庁になった。

寛永十六年(1639)に、老中の阿部忠秋が入城して大改修に着手し、

孫の正武の代に、御三階櫓の建設、城門、土塀の修築が行われた。

文政六年(1823)に、松平忠尭(ただたか)が藩主となり、

忠誠(ただざね)の時、明治維新を迎えた。

明治維新後、明治四年(1871)の廃藩置県と同時に廃城となり、

明治六年(1873)に土塁の一部を残して、取り壊された。

続日本100名城の第118番に選定されている。

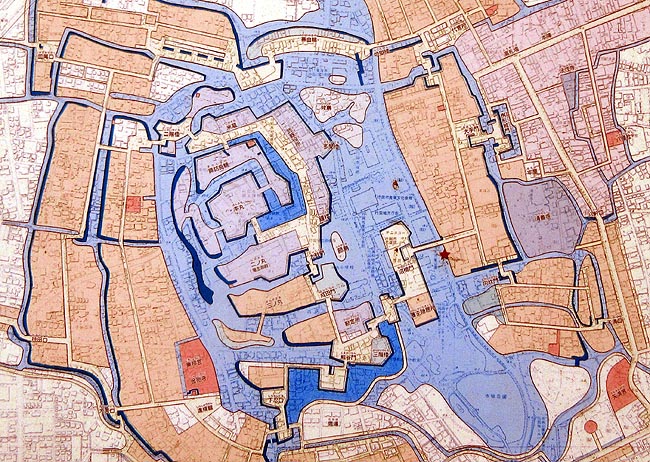

忍城跡へ行くと、忍城今昔地図がある。

「 城図の薄紫部分は、上から、米蔵・諏訪曲輪、

中央は本丸、その下が二の丸で、藩主の御殿があった。

当初の城は櫓を建てず、本丸は空地とし、二の丸に屋敷を造り、そこに住んでいた。

その下の肌色が三の丸、その左に成田門があり、橋でその下の勘定所の島に繋がり、そこに 熊谷門と三階櫓が建っていた。

これらの曲輪は沼で囲まれていて、島の間は橋で繋がっている構造であった。

これらの沼は、明治維新後、埋め立てられて、現在は紺と濃い水色の部分しか、

沼は残っていない。

また、諏訪曲輪と本丸の部分と三の丸の濃い水色の部分だけが、

現在、忍城の遺跡として残るのみである。 」

|

忍城の本丸跡に訪れると、水掘の木橋が架っている。

橋を渡ると城門があり、

その左には三階櫓が建っている。

「 昭和六十三年(1988)、本丸球場が移転した跡に、行田市により、

郷土博物館を建設されたが、その時、御三階櫓を併設した。

三階櫓は、「忍城鳥瞰図」や文献を基に、コンクリート構造として外観復興された。

江戸時代、三階櫓は今昔地図にあるように、三の丸に建っていたので、

建つ位置は違う。 また、規模も違う。 」

門から中に入ると、鉄砲狭間や弓狭間のある土塀で囲っているが、

これもその時造ったものである。

その下の小高い土地は、忍城時代の土塁のようである。

その先に前述の博物館に三階櫓が繋がって建っている。

三階櫓の内部は、展望室や行田の歴史を紹介する展示室になっている(有料)

係りの人に、さきたま古墳群への展望を聞くと、展望室は格子状なので、

視野が狭いので、どうだろうか?、とのことなので、入場は遠慮した。

|

|

| ||

博物館の見学はやめたが、ロビーに続名城のスタンプがあるので、捺印して、

博物館を後にした。

三階櫓の近くに時鐘楼が建っていた。

「時の鐘」は、諏訪曲輪からの移築である。

博物館の門をでようとすると、多くの人が集まって、一点を見ている。

そこに目を転じると、つるべいの声が耳に入ってきた。

NHKのつるべいの「家族にばんざい! 」 の収録が行われていたのである。

|

|

| ||

門を出て、左折(郷土博物館館の南側) すると、藩校進修館の門が、 移築されて建っている。

説明板「伝進修館表門」

「 この門は、行田市城西の旧芳川家表門を移築・復元したもので、

かっての藩校「進修館」の表門であったと伝えられている門です。

一間一戸、高麗門、切妻造、桟瓦葺で、

当初は赤彩された赤門であった可能性も指摘されています。

また、解体時に発見された冠木柄表面の墨書銘から、

天保三年(1832)に御奉行後藤五八、

大工町世話方大工 宋兵衛等によって、建立されたことが判明しています。

戦災によって、一度移築されていたことなどから、

藩校「進修館」 の門であるのかは確定していませんが、

現存する行田市唯一の武家屋敷の表門として、

貴重な歴史建造物であると言えます。

平成十八年三月 行田市教育委員会 」

来た道を引き返し、左右に駐車場があるところを過ぎると、国道125号に出た。

道の対面に「諏訪神社」の石柱と、こんもりとした森が見える。

これが、忍城の遺産である、諏訪曲輪跡で、土塁は残されているが、

現在は、東照宮と諏訪神社になっている。

雨が強かったので、土塁の確認はあきらめ、国道を右(東)に行き、

信号を右折すると、忍城通りで、忍城の東側に出た。

左に入る三叉路入口には、「忍の時鐘楼跡」 の石柱が建っている。

二の丸の周辺の堀は埋め立てられ、市役所やその他の施設が建てられている。

|

|

| ||

鐘楼跡の横に門があり、その中の道には、「浮き城の径」 という名が付いている。

石畳の道を歩くと、左に小さな流れが続き、裸婦の像もあった。

道なりに進むと、左手は市役所、右側には産業文化会館アートギャラリーがある。

ここは、明治以降に埋め立てられた二の丸跡である。

|

|

| ||

産業文化会館から、道に沿って南東に進むと、忍城バスターミナルがある。

その隣に、本丸児童公園と、市民プールや公衆トイレがある。

また、「水奇公園周辺案内図」もあった。

場所を確認し、更にすすむと、右側に蒸気機関車のC5726が置かれていた。

少し歩くと、右側に水堀が現れる。

その先に桜並木があり、市民広場になっていて、しのぶ庵や築山があり、

水城公園の中心である。

さらに進むと、大きな池が目に入ってくる。

水城公園の標木の先の池は、沼 というには大きすぎる。

これが石田三成を苦しませた忍城の浮島にあった沼跡で、歴史的に貴重である。

道の反対に、10万石饅頭を販売する店があったので、御土産に購入した。

他にも、幾つからの和菓子を買ったが、それぞれおいしかった。

車を置いた忍城の駐車場へ戻り、忍城の見学は終了した。

|

|

| ||

忍城の所在地:埼玉県行田市本丸

秩父鉄道秩父本線行田市駅から徒歩約15分 バスもある

訪問日 令和三年(2021)十月九日

(ご参考) 石田三成による忍城水攻め

「

石田三成の水攻めは、北東が現在の上星川(見沼代用水)の白川戸(西明寺付近)から、南に、石田三成の本陣があった丸墓山を経由し、堤根や下忍付近を通り、

忍川と武蔵水路がJR上越新幹線の線路を横断するあたりで、Uターンし、

元荒川と高崎線に沿って、西北に向い、熊谷の南東の東竹院まで、堤を築いた。

(注)荒川は江戸時代以降、大きな工事が行われ、現在地に移動しているので、

当時は元荒川が荒川であったと思われろ。

三成が築いた堤は、利根川と荒川を結んで、堤が造られた訳で、

「石田堤」 と呼ばれ、全長十四キロとも二十八キロとも言われる壮大なものである。

既存の堤を活用しながら、付近に点在する古墳を取り崩し、

その土を当てるなどして、短期間で造り上げられた。 」

天下人と呼ばれた秀吉が、日本で唯一落城させることができなかった城が忍城で、

忍城をテーマにした小説はいくつかある。

その中でおもしろいのは、和田竜の小説「のぼうの城」で、映画にもなった。

実際の忍城攻防は以下のようである。

「 豊臣秀吉は、武蔵国の岩付城が落城すると、

忍城攻めの総大将に石田三成を任じ、

佐竹義宣・宇都宮国綱・結城晴朝などの北関東の諸将を始め、

二万余人の軍を引きつれ 忍城へ進攻させた。

その時、忍城城主の成田氏長は、北条氏に味方し、小田原城に籠城していた。

城主が留守の忍城には、成田長親(のぼう様)の父・泰季が城代を務め、

五百余の兵と城下の民を合わせ、三千人で立て籠もった。

本丸に泰季、持田口に成田長親と新田常陸守 長野口に柴崎和泉守と吉田和泉守、

下忍口に坂巻靱負を配置したが、城代の泰季が急死したため、

泰季の奥方(太田資正の娘)は、甲斐姫と相談の上、一門と家臣を集め、

長親(のぼう様)を総大将とすることを決めた。

「成田系図」によれば、「 長親らの計略により、

水に慣れた者を深夜に城の外に出し、

郭外の堤を断ち切ると、水が敵陣に注いだ。

水は逆行し、敵陣が漂溺したが、城内は小勢であったので、

城を出て敵を撃つことはできなかった、 」 とされる。

鉢形城を落した浅野長政が、三成の援軍として加わり、秀吉に力攻めを進言したが、

秀吉はあくまでも水攻めを行う旨を伝え、堤をより頑強に修築するよう命じた。

小田原城の落城後、開城を拒んだ成田長親に対し、

当主の氏長の説得と、秀吉の仲介により、城は開城した。

忍城開城後、城主の成田氏長は、秀吉より、蒲生氏郷の傘下に預けられたが、

その後、下野烏山藩二万石の大名に帰り咲いた。

成田氏の家臣団は、藩主の氏長に付いて烏山に行った者と、

氏長と新領主の松平忠吉の家臣になった者と、在地で帰農する者とに別れた。

成田長親の長男の長季は、新領主の松平忠吉の家来になったが、

のぼう様の成田長親は成田氏長に従い、烏山に行った。

その後、氏長より「忍城戦の際の逆心」 の疑いをかけられたため、、

烏山を去り、流浪の身になった。

その後、無実が判明し、氏長は誤ったが、烏山には戻らなかった。

その後、剃髪し、自永斉と号した。

晩年は松平忠吉の尾張移封に伴い、従っていた長男の長季の尾張国で暮らし、

六十七歳の生涯を遂げた、という。

また、長男の長季の子孫は、尾張藩に仕え、明治を迎えている。、」