碓氷峠は、標高956メートル、群馬県松井田町坂本と

長野県軽井沢の境界にある峠である。

碓井峠は古代からの難所で、日本武尊は東征の折り、碓氷峠で、弟橘姫を偲び、

三たび嘆いて、 「 あつまはや 」 とつぶやいた、という。

江戸時代には五街道の一つ・中山道として、整備されたが、

坂本宿の(標高460メートル)との高低差が740メートルあったことや、

落石もおおかったので、通行者の大きな負担に「なっていた。

中山道の中で、一番の難所であった。

◎ 碓氷峠を登る

坂本宿の京方の木戸を出ると森中の右側に八幡宮がある。

坂本宿八十二戸の氏子の神として祀られていた。

説明板「八幡宮」

「 創立年代不詳なれども、当地開発の当初より、碓井郡の鎮守産土神として、

古来崇敬される。

伝承によれば、景行天皇四十年十月、日本武尊の勧請によるという。

延喜年間に、現在地より東北の小高い丘に社殿を建立。

江戸時代、宿駅制度の確立により、宿場の上なる小高い地、現在の地に祭祀せる。

明治時代に、辻郷に祭祀される諏訪神社、白山神社、

八坂神社、水神、菅原神社、大山祇神社等を合併合祀する。

大正三年、村社に指定される。 」

赤い鳥居をくぐると、石段の左側に、「御嶽山座主大権現」 の石碑が建ち、

その奥に愛くるしい狛犬一対がある。

五十段の石段を上ると、社殿があり、

境内には明治に遷座された神社の小さな祠が並んでいた。

また、双体道祖神が二体祀られていた。

この先、坂本浄水場前で、国道は右側に大きく曲がるが、

中山道は直進する小さな道に入る。

入る手前に、 「これより碓井峠曲折多し運転注意」 の看板があり、

ガードレールの切れ目から、中に入る。

坂を上ると、右下にはアプト道(アプト式鉄道線路を撤去した道)が見える。

|

|

| ||

中山道はすぐに国道18号に出る。

国道を渡ると、「旧中山道」 の標柱が建っている。

ここから、中山道の碓井峠越えが始まる。

「 古事記・日本書紀や万葉集の頃には、峠 という字はなく、

坂や嶺を使った。

日本書紀の日本武尊(やまとたけるのみこと)の東国遠征の章には、

「碓日嶺」 とあり、万葉集には 「 ひなぐもり碓日の坂を越えしだに ・・・ 」 の歌がある。

碓日は、この地の天候の表現で、午後には霧が出て、あまり日がささない

「薄日」 のこと。

ちなみに、「ひなぐもり」 は碓井にかかる枕詞で、日の曇りの意。 」

ごろごろした急坂を上ると、右側に、 堂峰番所跡 がある。

今でも、石垣の一部が残っている。

説明板 「堂峰番所」

「 堂峰番所は、碓氷関所の出先として、

山を越えて関所を破ろうとする者を見張っていたところである。

堂峰の見晴らしのよい場所の石垣の上に、番所を構え、

中山道をはさんだ西側に、定附同心の住宅が二軒あった。

関門は、両方の谷が迫っている場所をさらに掘り切り、道幅だけにしていた。 」

「大日尊」 と書かれた大きな石碑の手前には、「刎石坂」 の説明板がある。

ここから覗きまでは、崩れてきた石がごろごろしていて、

歩くのが困難な刎石(はねいし)坂である。

説明板 「刎石坂」

「 刎石坂には多くの石造物があって、碓井峠で一番の難所である。

むかし、芭蕉句碑もここにあったが、いまは坂本宿の上木戸に移されている。

南無阿弥陀仏の碑、大日尊、馬頭観世音がある。

ここを下った曲がり角に、刎石溶岩の節理がよくわかる場所がある。 」

|

|

| ||

説明板を下った曲がり角に、「刎石節理」 の説明板がある。

その奥にあるのが刎石節理で、柱岩が幾重にもなって連なっている。

説明板 「刎石節理」

「 このあたりは、刎石の名前の由来となった柱状節理の石が多く見られる。

柱状節理は、溶岩が冷えた時、亀裂が生じ、柱状になったものである。 」

その先には、「上り地蔵下り地蔵」 の説明板がある。

説明板 「上り地蔵・下り地蔵」

「 十返舎一九が、 「 たび人の 身のこをはたく なんじょみち

石のうすいの とうげなりとて 」

・・・ と書いた、その険阻な道は、刎石坂である。

刎石坂を登りつめたところに、この板碑のような地蔵があって、

旅人の安全をみつめるとともに、幼児の成長を見守ている。 」

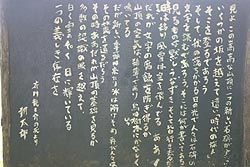

萩原朔太郎の 「芥川龍之介の死より」 の文学碑がある。

「 見よ この崇高な山頂に一つの新しい石碑が書き

いくつかの坂を越えて遠い 「時代の旅人」 そこを登るであろう。

そして、秋の落ちかかる日の光で、人々は石碑の文字をゆぶであろう。

そこには何が書いてあるか。

見るものは黙しうなずきそして皆行き去るだろう。

時は移り風雪は空を飛んでいる。

ああ! だれが文字の腐蝕を防ぎ得るか。

山頂の空気は希薄であり、鳥は樹木にかなしく鳴いている。

だが新しい季節は来たり 氷は解けそめ 再び人々はその麓を通るだろう。

その時、ああだれが山頂の墓碑を見るか、多数の認識の眼を越えて、

白く雪の如く 日に輝いている

一つの義しき存在を (芥川龍之介の死より )

萩原朔太郎 」

|

|

| ||

その先が覗きである。

「覗き」 という名の通り、すばらしい景観が木の間から見渡せる。

大田南畝は、壬戌紀行で、この風景を

「 妙義の山也といふ。

これまで岩山をみしかど、かかる険しき岩の色黒きが雲をしのぎてたてるをみず。

唐画にかける山のごとし。 」 と、書いている。

眼下に、道が一直線に延びているが、その先の両側に並んだ家が坂本宿である。

その前を高速道路が横断し、右前方には妙義山の威容が迫っていた。

人に威圧感を与える妙義山や眼下に見える坂本の風景にしばらく見入った。

小林一茶も、坂本宿を見下ろしながら、

「 坂本や 袂の下の 夕ひばり 」

という句を詠んでいる。

覗きのすぐ先に、「風穴」 の説明板がある。

説明板「風穴」には、

「 刎石溶岩のさけめから、水蒸気で湿った風が吹き出している穴が数カ所ある。 」と書かれていて、穴に手をやると、もやっとした空気が感じられた。

ここから再び急坂を上る。

右側に井戸が見えてきた。 弘法の井戸である。

刎石茶屋には水が無いので、

弘法大師がここに井戸を掘ればよいと教えたと伝えられる霊水で、

今もきれいな水が涌いている。

その前に、新旧二つの説明板がある。

説明板 「弘法の井戸」

① 「 弘法大師から、ここを掘れば、水が湧き出すと教えられ、

水不足に悩む村人は大いに喜び、弘法井戸と名付けたという。 」

② 「 諸国をまわっていた弘法大師が、刎石茶屋に水がないので、

ここに井戸を掘ればよいと教えられたと伝えられる霊水である。 」

やっと平地になったところに、石垣に囲まれた敷地がある。

江戸時代には、小池小左衛門茶屋本陣や大和屋、

などの四軒の茶屋(刎石茶屋)があったところで、

右側の空き地の奥に石垣があり、墓も残っていた。

ここにも二つの説明板がある。

説明板 「刎石茶屋跡」

「 ここに石垣に囲まれた四軒の茶屋があった。 現在でも石垣や墓が残っている。

説明板 「四軒茶屋跡」

「 刎石山(標高810m)の頂上で、昔ここに四軒の茶屋があった屋敷跡である。

今でも石垣が残っている。(力餅、わらび餅などが名物であった) 」

|

|

| ||

段上にハイカーや中山道を歩く人のための休憩所(峠の小屋)が建っている。

その手前に、「碓井坂の関所跡」 の説明板がある。

説明板 「碓井坂の関所跡」

「 (平安時代前期の) 昌泰二年(899) 碓井坂に、

関所が設置を設けたといわれる場所と思われる。 」

中部北陸自然歩道 の道標には、「左坂本宿2.5㎞ 右熊野神社6.4km」 とある。

ここからまた森の中の登りが始まる。

道は、台風などで倒された樹木が横たわり、すり鉢状の道を行く。

その先の左右が下に傾斜しているところに、「堀切」 の説明板が建っている。

ここは天正十八年(1590) 豊臣秀吉の小田原城攻めの際、

北陸・信州連合軍 (前田利家・上杉景勝が率いる) 三万余を、

松井田城主・大道寺政繁が防戦するため、堀切を造ったものである。

説明板 「堀切」

「 両側が深い谷で道巾が狭く、小田原勢の武将・大道寺政繁(松井田城主)が、

この道を掘り割いて、北国勢を防いだ古戦場跡である。 」

|

|

| ||

この堀切を南に出た途端、南側(左側)は絶壁で、

昔、この付近に山賊が出たといわれる。

大岩の下に、寛政三年(1791) 建立の 南向馬頭観音 が祀られている。

この険しい場所を過ぎると、左側が岩場となり、高い岩の上に、

馬頭観音が祀られている。

文化十五年(1818)の建立で、北向馬頭観世音 と呼ばれている。

この先の左側に、 一里塚 の説明板が建っている。

説明板 「一里塚」

「 座頭ころがしの坂を下ったところに、慶長以前の 旧道 「東山道」 がある。

ここから登っていったその途中に、小山を切り開き、「一里塚」 をつくられている。 」

登ってみると、それらしい盛り上がりはあったが、 一里塚の跡は確認できなかった。

|

|

| ||

整備はされているが、谷の中のような急な坂道を登っていく。

岩や小石のごろごろとしているところを過ぎると、赤土になった。

湿っているため、滑りやすいことから、 「座頭ころがし(釜場)」 と呼ばれる難所である。

ここを通り過ぎると、「栗ヶ原」 の説明板がある。

説明板 「栗ヶ原」

「 明治天皇御巡幸道路と中山道の別れる場所で、

明治八年 群馬県最初の 「見回り方屯所」 があった。

これが、交番のはじまりである。 」

尾根道や切り通し道を進むと、右側の段上に、 線刻の入道くぼ馬頭観音

がある。

ここから山中茶屋まではまごめ坂で、赤土のだらだらした下り道となる。

「 まごめ坂の入口は、入道くぼ と呼ばれているところで、 右側(北側)の小高いところにある大きな石には、 「馬頭観音像」 が線刻されている。 」

|

|

| ||

まごめ坂の左には、石積みがある。

整備された林が美しく続き、鳥のさえずりも聞えた。

まごめ坂を下ると、峠の中間点の辺りに、、明治天皇に握り飯を振る舞った、

といわれる山中茶屋跡がある。

道の右側に、「山中茶屋」 の説明板が建っている。

説明板 「山中茶屋」

「 山中茶屋は、峠のまんなかにある茶屋で、

慶安二年(1662)には十三軒の立場茶屋ができ、

寺もあって、茶屋本陣には上段の間が二か所あった。

明治の頃、小学校もできたが、現在は屋敷跡、墓の石塔、畑跡が残っている。

松井田町観光協会

道の右側に、「山中部落跡」 と 「山中学校跡」 の説明板が建っている。

この一帯に、江戸時代には山中村(山中部落)があったが、今はその跡かたちもない。

説明板「山中学校跡」

「 慶応年中(1648~)に、碓氷峠の峠町の人が、川水をくみ上げるところに、

茶屋を開いたのが始まり。

寛政二年(1662)には、十三軒の立場茶屋があり、

丸屋六右衛門茶屋本陣がありました。 力餅、わらび餅が名物でした。

明治の世になると小学校が出来、山中に町があるといわれました。

明治十一年(1878)の明治天皇北陸巡幸の際、教育の振興のために、

金二十五両が下賜されました。

当時の児童は二十五名であったといわれます。

しかし、鉄道の開通により街道が廃止になると、山中村は廃村になりました。 」

まごめ坂から十分下ったところに、「山中坂」 の説明板がある。

説明板 「山中坂」

「 山中茶屋から石持山の山麓を陣場が原に向って上がる急坂が山中坂である。

この坂は 「飯喰い坂」 とも呼ばれ、坂本宿から登ってきた旅人は、

空腹ではとても駄目なので、手前の山中茶屋で飯を喰って登った。

山中茶屋の繁盛はこの坂にあった。

松井田町観光協会 」

|

|

| ||

右手は石持山である。

山中坂の急勾配を登ると、左側に 「一つ家跡」 の説明板がある。

説明板 「一つ家跡」

「 ここには老婆がいて、旅人を苦しめた言われている。

このあたりに、一つ家の一里塚があったが、

浅間山の天明の大噴火で消滅したといわれる。 」

上りが緩やかになると、陣馬ヶ原の三叉路で出た。

右側の道は、文久元年(1861) 和宮降嫁の際に開削された和宮道である。

毎年五月の第二日曜日に開催される安政の遠足のコースで、

「安政遠足」 の標木が建っている。

中山道は左に進むが、左側に 「陣馬ヶ原」 の説明板がある。

説明板 「陣馬ヶ原」

「 太平記に、新田方と足利方のうすい峠の合戦が記され、

戦国時代、武田方と上杉方のうすい峠合戦記がある。

笹沢から子持山の間は萱野原で、ここが古戦場と、いわれている。 」

正面の小高いところに、 「子持山」 の説明板がある。

説明板 「子持山」

「 万葉集第十四巻 の 東歌 (あずまうた) の中に、

読人不知だが、子持ち山 の題で 、

「 児持山 若かへるでの もみづまで 寝もと 吾(あ)は思う

汝(な)はあどか思う 」

の歌が詠まれている。 」

ここからの道は狭く、倒木をくぐりながら進むと、 右側に 「化粧水跡」 の説明板がある。

説明板 「化粧水跡」

「 峠町へ登る旅人がこの水で姿、形を直した水場である。 」

右側に 「人馬施行所跡」 の説明板がある。

説明板 「人馬施行所跡」

「 笹沢のほとりに、文政十一年 江戸呉服の与兵衛が、

安中藩より間口十七間、奥行二十間を借りて人馬が休む家を作った。 」

|

|

| ||

その先の笹沢は、徒歩渡りである。

沢を渡ると、熊笹が繁った狭い峠道になり、

碓井峠の最後の登り坂の長沢道になる。

ここには 「長沢道」 の説明板があり、

「 中仙道をしのぶ古い道である。 」 と書かれている。

長沢道を上がると、T字路に突き当たるので、右折する。

ここには、 「松井田、坂本宿→」 の道標がある。

右折すると、再び、T字路に出る。

ここに、 「←石持山 旧中山道→」 の道標がある。 ここは松井田峠である。

右の石持山の道は、先程、陣馬ヶ原で分かれた和宮道である。

「旧中山道→ 」 は、小生が歩いてきた道を指し、

この道標は、京方から歩く人の目印である。

江戸からの人は、T字路を左折する。

この分岐点に、「仁王門跡」 の説明板と、 しめ縄が捲かれた石碑が建っている。

説明板 「仁王門跡」

「 もとの神宮寺の入り口にあり、元禄年間再建されたが、

明治維新の時に廃棄された。

仁王様は、熊野神社の神楽殿に保存されている。 」

「思婦石」の説明板の右側に、 「日本武尊をしのぶ歌碑」 の標柱があり、 その奥に石碑が建っている。

説明板 「思婦石」

「 群馬郡室田の国学者・関橋守の作で、安政四年(1857)の建立である。

「 ありし代に かへりみしてふ 碓井山 今も恋しき

吾妻路のそら 」

の歌が書かれている。

|

|

| ||

◎ 碓氷峠の頂上に到着

土道を進むと、左側に碓井川水源地がある。

明治天皇巡幸の際、御膳水となった名水であるが、

付近は山ヒルがいるので、近寄らないほうが無難である。

土道が舗装路になると、碓井峠の頂上に着いた。

雨が降ると、とても難儀しただろうと思われる、

碓氷峠の頂上に無事上り終えることができた。

江戸時代の旅人も同じ感想を持ったのではないか?

頂上に、日本武尊を祀った熊野神社がある。

神社に上る、入口の左側にある柱の正面には、「熊野皇太神社」とあるが

、右側には「熊野神社」と書かれている。

「 神社は、古から上州と信濃から信仰を集め、

群馬県では熊野神社、長野県では熊野皇太神社と呼ばれてきた。

同じ神社なのに、呼び名が違うため、標柱に二つの名が書かれている。

上州は高崎藩、信濃は小諸藩が守護神として庇護した。

中山道が通行容易な入山峠でなく、難路の碓氷峠になったのも、

熊野神社を守り神にする両藩が推したという説がある。 」

両側に常夜燈が立ち、その先に狛犬、そして、石の鳥居、

その奥は、けっこう急な石段である。

右側の常夜燈の前に、「安政遠足決勝点」 の標識がある。

常夜燈は、国の重要文化財指定で、古いものである。

鳥居の手前に、昭和五十年に建立された高浜虚子の句碑が建っている。

「 剛直の 冬の妙義を 引き寄せる 」

新しい狛犬もあったが、古い狛犬は室町時代中期の作である。

狛犬は本来、威嚇を目的としているはずだが、

この狛犬は素朴でほのぼのとしていた。

|

|

| ||

神社の階段はかなり急である。

登りきったところに、「熊野皇太神」 の額のある神門がある。

手前の常夜燈の前に、丸い石臼のようなものが左右にあるが、

これは、「石の風車」 と言われるものである。

説明板 「石の風車一対」

「 軽井沢宿の問屋・佐藤市右衛門と、代官・佐藤平八郎の両人が、

二世安楽祈願のため、当社正面の石だたみを明暦三年(1657)築造した。

その記念に、その子・市右衛門が、

元禄六年(1688)、佐藤家の紋章・源氏車を刻んで、奉納したものである。

秋から冬にかけて吹く風の強いところから、中山道往来の旅人が、

石の風車として親しみ、

「 碓氷峠のあの風車 たれを待つやらくるくると 」

と追分節にうたわれて有名になった。

軽井沢町教育委員会 軽井沢町文化財審議委員会 」

神門をくぐると、正面に三つの社殿がある。

中央にあるのが上信国境上にある本宮で、祭神は日本武尊、伊邪那美神である。

右側は新宮で、上州側にあり、祭神は速玉男命である。

左側は那智宮で、祭神は事解男(ことさかのお)命で、信州側に鎮座している。

「熊野神社の由来」

「 日本武尊が東国平定の帰路、

碓氷峠に差し掛かると、濃霧に閉ざされて行く手が分からなくなったが、

八(や)た烏(からす)の道案内により、無事峠を越えることができたので、

帰京後、熊野の大神を祀ったと伝えられる。 」

熊野神社は、二つの県にまたがる珍しい神社で、

社務所が信州側と上州側と二つあり、賽銭箱も二つある。

社殿は江戸中期以降の建築である。

右側の熊野神社(新宮)には、群馬県の指定文化財になって いる古鐘が納められている。

「 鎌倉時代の正応五年(1292)、松井田一結衆十二人によって奉納されたもので、 上信の国境にあった鐘楼から、時を告げたといわれる。 」

その前にある 「太々御神楽」 の額がある神楽殿の中に、 仁王門にあった仁王像が保管されている。

|

|

| ||

多重塔は、 沙弥法性 という人が、文和三年(1354)に建立したものである。

境内の右側に、「 日本武尊の吾嬬者邪(あずまはや)咏嘆の処」 の標木が建っている。

標木の文面

「 碓井嶺に立った尊は、雲海より海を連想され、

走水で入水された弟橘比売命を偲ばれて、吾嬬者邪と嘆かれたという。 」

その左側に、 「 明治天皇峠御小休所 」 の石柱が建っている。

現在は閉鎖されているが、群馬県側から登ってきたところに、 「伊達政宗発句」 という標板がある。

「 伊達政宗は、慶長十九年(1641)四月末に登ってきた。

その時詠んだのが、 「 夏木立 花は薄井の 峠かな 」 である。

慶長十九年には大坂の役があり、

その途上での出来事と思うが、この戦いで伊達軍は功を焦って、

味方の神保相茂隊を同志討ちにして、全滅させる失態を演じた。 」

|

|

| ||

下に降りると、鳥居の前には、名物の力餅屋が並んでいる。

「元祖力餅」 の看板を掲げた、 しげのや の右側に、

「信濃国」 と 「上野国」 の国境を書いた、立て札が建っている。

店内に入ると、柱の一つに、「国境」 の表示があったのは面白かった。

早速力餅を注文する。

力餅は、頼光四天王の一人、強力で知られた碓氷貞光にちなんだ餅である。

あんこだけかと思ったら、大根おろしなど、何種類かあった。

しげのや駐車場の奥に 、「み国書石碑」 がある。

「 四四八四四 七二八億十百 三九二二三 四九十四万万四

二三四万六一十 」 と、数字で彫られた数字歌碑である。

「 よしやよし 何は置くとも み国書(ふみ) よくぞ読ままし 書(ふみ)読まむ人 」 と読むようである。

これは、峠の社家に伝えられていたものを、

昭和三十年に現地に移したものである。 」

隣接する、うすい山荘第一駐車場に、朱塗りの石祠が祀られている。

赤門屋敷跡である。

熊野神社と関係の深い曽根家の屋敷だったといい、茶屋本陣の役割を果たしていた。

説明板 「赤門屋敷跡」

「 ここには、加賀藩前田家の御守殿門に倣って造られた、

朱塗りの赤門屋敷があった。

熊野神社代々の社家、峠開発の祖・曽根氏の屋敷でした。

参勤交代の諸大名は、碓氷峠の熊野神社で、道中安全祈願をした後、

この赤門屋敷で、しばしの休憩をとられました。

皇女和宮も休憩されている。

明治になり、碓氷峠の道が廃道になり、屋敷もなくなった。」

|

|

| ||

熊野神社の下に、 「宗良親王仰歌碑」 が建っている。

「 宗良親王は、後醍醐天皇の皇子で、

父の後醍醐天皇とともに、吉野の南朝方であった。

正平六年(1351)、新田義興とともに鎌倉を占領するが、足利尊氏により、

駆逐された。

征夷大将軍に任じられ、信濃国(長野県)など関東を流転するが、

その後の消息は不明という人物である。 」

舗装された道は県道133号である。

明治天皇が御巡幸に訪れた明治十一年(1878)に改修されたという由緒ある道である。

「

熊野神社の周囲は、江戸時代には峠町といわれたところで、

数軒の茶屋が軒を並べていた。

碓井峠越えは中山道の最大の難所だが、

ここを登りきった旅人はほっとしたことだろう。 」

熊祖神社を少し下がった三叉路(上信国境の石碑の先)を左折すると、

石畳の道がある。

五十メートル程上ると、碓井見晴台がある。

入口の右側に碓氷峠万葉集歌碑が建っている。

「 万葉集歌碑 」

「 日の暮に うすひの山を こえる日は せなのが袖も さやにふらしつ 」(よみ人知らず)

「 ひなくもり うすひの坂をこえしだに いもが恋しく わすらえぬかも 」(他田部子磐前)

この碑は、昭和四十二年に建立されたものである。

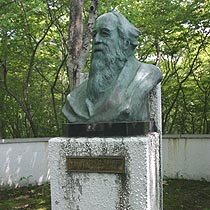

左側には、詩聖タゴールの記念像(胸像)がある。

「 タゴールはアジア最初のノーベル文学賞を受けた人です。

この胸像は、タゴール生誕百二十年記念で建立されたもので、 背景の壁に彼の言葉

「 人類不戦 」 の文字が刻まれています。 」

見晴台は広い空き地というか公園だった。

あいにく靄がかかっていて、見晴しが悪く、景色は見えない。

|

|

| ||

JR横川駅から、横川関所・坂本宿を経由して、

中山道の古道の碓氷峠を登ってきた。

坂を下ると、軽井沢宿に至る。

中山道の古道は、整備されていなく、歩くのは危険ということで、

碓氷峠越えの旅はここで終了である。

(所要時間)

JR横川駅 → (20分) → 坂本宿 →( 30分)→ 碓氷峠入口(旧道入口)

→ (2時間20分) → 山中茶屋跡 → (1時間) → 碓氷峠頂上(熊野神社)