安中宿は、江戸から十五番目の宿場である。

安中宿は、安中藩三万石の城下町であり、また、中山道の宿場町であった。

宿場の長さはわずか四町(約450m)と短い。

天保十四年(1843)の宿村大概帳によると

安中宿の宿内人口は348人、家数は64軒で、本陣1、脇本陣2、旅籠17軒と、

宿場の規模は板鼻よりずっと小さい。

◎ 板鼻宿から安中宿

板鼻宿を出ると鷹之巣橋東交叉点で、県道171号に号流する。

鷹之巣橋東交叉点の北方に鷹巣神社があるが、鷹巣山には、かって、鷹巣城があった。

「 県道171号線は、国道18号にバイパスができたため、

県道になっているが、以前は国道である。

山が崖になっているのも、国道を拡張するために削られたと思われ、痛々しい感じがしたが、江戸時代には道に塞がるように迫り出していたのだろう。

この山には鷹の巣城があったといわれる。

武田信玄が永禄年間に築き、依田肥前守に守らせた板鼻城の出城(出丸)が鷹の巣城と

いうのが正しそうである。 」

江戸時代の中山道は、鷹の巣橋の百メートル上流を通っていた。

「 鷹の巣橋の手前、右側の川岸を歩くと、

「渡船場跡」と書かれた紙がビニールの袋に入れられ貼られていた。

その先に、橋脚の跡が残っていた。

煉瓦の上にコンクリートで補強されていたことを考えると、

明治か大正に橋が架けられたたものと考える。

国道の改修により、現在の鷹の巣橋が造られた後、廃橋になったと思われる。

なお、江戸時代は夏は徒歩渡し、冬場は仮橋でしたが、

延享四年(1747)には土橋が架けられた。 」

道を引き返し、橋を渡ると左手には東邦亜鉛の精錬所の煙突や、

太い配管が鉄の塊のように、まるで悪の巣窟を思い出させる。

中宿交叉点で県道と別れ、右折し突き当たりの道を左折する。

右側に諏訪神社があるが、境内に明治天皇の腰掛け石がある。

明治天皇が、明治十一年(1878)北陸東海御巡幸の際、

この石に腰掛けて休息をとられたと伝えられる。

|

|

| ||

中宿集落には古い家が多く残っているが、傷むのに任せている感じがする。

「天台宗清水山蓮華寺」 の石柱と、「栄朝禅師木像」 の標柱があり、

奥に、 蓮華寺のお堂が見える。

「 蓮華寺は、1231年、臨済宗の開祖・栄西の高弟栄朝が開山。

栄朝がここで野宿したところ、凍った池から突如蓮の花がせり上がってきたといわれる。 」

中宿公民館の蔵のあたりが、江戸から数えて二十九番目の一里塚だが、

表示もなにもない。

集落の中程の道の左側角に大きな字で、「庚申塔」 と書かれた石柱があり、

高龍書にて、左横に 「従是一宮大日街道」 と彫られている。

これは、富岡市一の宮にある、 貫前神社(ぬきさきじんじゃ) への道しるべを兼ねた庚申塔で、享和二年(1802)に建立されたものである。

その先のY字路の左の道を進むと、国道に合流して、久芳橋で碓井川を渡る。

久芳橋のたもとに、JR安中駅がある。

|

|

| ||

◎ 安中宿

JR安中駅駅前の久芳橋を渡ると、安中宿の入口、下野尻になる。

「 中山道の前身は古代の官道・東山道である。

信濃国から碓井峠を越え、上野国に入り、

坂元駅(さかもとうまや)から野後駅(のじりうまや)、群馬駅へと通じていた。

その野後駅が、今日の安中とされる。

この地が安中になったのは、永禄二年(1559)に、

越後の新発田から移った安中氏が、ここに安中城を築城したことによる。

しかし、野後の名は野尻として残し、上下二村(安中村・野尻村)に分れた。 」

安中宿の江戸側入口である、下の木戸の跡は、 右側の床屋の前に、 「中山道安中宿」 と 「下の木戸跡」 の標柱が建っているところである。

「 戦国時代、この地は碓井川と九十九川(つくもがわ)に挟まれた

要害の地であった為、安中城は武田氏と北条氏の争奪の地であった。

永禄二年(1559)、越後の安中忠政が安中城を築き、元和元年(1615)、

井伊直政の子、・直勝が城主となり、町並を整備し、安中宿が出来上がりました。

安中宿の長さは四町(約450m)と短い。

天保十四年(1843)の宿村大概帳によると

安中宿の宿内人口は 348人 (男162人、女186人)、 家数は64軒で、本陣1、脇本陣2、

旅籠17軒(大3軒、中8軒、小6軒)と、宿場の規模は板鼻よりずっと小さい。

安中宿は、安中藩三万石の城下町であったが、宿場経営が困窮したため、

飯盛女の設置を幕府に再三願い出るも、幕末まで許可されませんでした。 」

「 熊野神社は、永禄二年(1559)安中忠政が安中城を築き、鬼門を 守る神として熊野神社を祀り、安中藩の総鎮守として、歴代の藩主に篤く崇敬された。 」

境内の大ケヤキは推定樹齢千年で、安中市天然記念物指定されている。

このケヤキに祈願すると、イボが取れると伝えられてきた。

|

|

| ||

街道に戻ると、伝馬町左側の安中郵便局の敷地に、

「安中本陣跡」の石碑が建っている。

安中本陣は須藤家が勤め、建坪は百九十二坪で、問屋を兼ねていた。

郵便局の向かいを右折し細い道を歩くと、突き当たりに大きな 「庚申塔」 があり、

石段の奥に、 「浄土宗無澄山唐梅院大泉寺」 の石柱が建っている。

境内には井伊直政の正室で、安中藩初代藩主・井伊直勝の母(唐梅院)の墓碑(五輪塔)と、

直勝の妻の墓碑(五輪塔) がある。

街道に戻り、伝馬町交叉点を右折すると、

突き当たり手前の右側に、「町口門番所」 の標識がある。

突き当たりの正面には、 旧碓氷郡役所 がある。

「 明治十一年に法律が公布され、

郡が地理的な名称から行政区画となった。

群馬県では十一の郡役所が設けられたが、碓氷郡役所は旧安中本陣に置かれた。

十年後の明治二十一年に現在地に移転したが、明治四十三年の火災で焼失、

翌年、建て直されたのが現在の建物である。

大正十二年に郡制が廃止になり、大正十五年郡役所は廃止になった。 」

|

|

| ||

左側の木立の中にあるのは、日本キリスト教団安中教会である。

「 礼拝堂は、新島襄を記念して建てられたもので、

正式には 「新島襄記念会堂」 という。

大谷石造の建物は、外観はゴシック様式で、正面玄関の左側に鐘塔がある。

しーんとして威厳がある雰囲気の教会である。 」

安中教会の脇の道を北に向かう。

このあたりが安中城の広小路で、その裏にある双葉幼稚園は大手門入口だった。

その先の空き地には、「堀跡」 の表示がある。

「 安中周辺は信濃と上野の要害の地になっていたので、

安中氏が築いた安中城は越後上杉氏、相模北条氏と甲斐の武田氏の争奪の的になった。

安中氏が長篠の戦いで全滅してから、一時は廃城になっていたが、

慶長十九年(1596)、井伊直勝が城を再築し、移り住んだ。 安中藩の誕生である。

その後、城主の入れ替えはあったが、明治まで続いた。 」

安中城は、碓氷川と九十九川に挟まれた鞍部にあり、

現在の小学校と、市文化センターあたりにあったようである。

安中小学校の正門脇に、「安中城址」 の石碑が建っている。

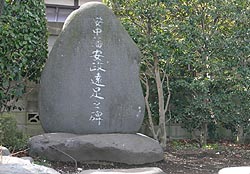

駐車場の先の一角に、「安中藩安政遠足之碑」 が建っている。

「 遠足(とおあし)とは、マラソンのことで、

安中が日本のマラソンの発祥の地である。

安政弐年(1855)、藩主の板倉勝明が、藩士の心身鍛錬のために始めたもので、

今でも毎年五月第二日曜日に、ここを出発点として、碓氷峠の熊野権現まで、

七里余りを走る 「遠足マラソン 」 が実施されている。 」

|

|

| ||

小学校の次の交叉点の右側に、「大名小路」 の標識がある。

このあたりは城下町らしいたたずまいを残している。

その先の左側に、 旧安中藩郡奉行役宅(猪狩家) がある。

「 猪狩幾右衛門懐忠が、幕末から明治初期まで、郡奉行を勤め、

住んでいた家で、その子孫から寄贈され、復元されたものである。

長屋門の奥にある母屋はこの地方では珍しい曲屋で、

上段の間・土間・式台付きの玄関などを備えていて、茅葺きの立派な建物である。 」

奉行役宅のすぐ先に、 旧安中藩武家長屋 がある。

「 安中城西門のすぐ東にあった四軒長屋で、

その東隣には五軒長屋があったとある。

四軒長屋は間口八間・六間・六間・六間の長屋である。 」

これらの奉行屋敷と武家長屋は、

安中藩の右筆の残した図面をもとに復元したものである。

当時の様子が窺えて、貴重なものに思えた。

中山道に戻ると、群馬銀行安中支店の横に、「安中宿高札場跡」 の標識がある。

その先、安中地域福祉支援センター前に、「安中宿上ノ木戸跡」の標識がある。

谷津坂を上ると、右側に蔵造りのサカエ薬局、蔵造りの有田屋は天保三年創業の味噌醤油

醸造業の老舗である。

三代目の湯浅治郎は、安中で最初に洗礼を受けた三十人の一人で、

新島襄が最も信頼した後援者でした。

|

|

| ||

有田屋の道の反対、サトー印刷の先の石の倉庫前に、 「便覧舎跡」の石柱が建っている。

「 明治五年(1872)

湯浅治郎が私財を投げうって日本初の私設図書館を創設した。

明治二十八年(1893)に全焼してしまった。 」

そこから五分程先左側の安中上野尻郵便局前に、

「史跡安中大木戸跡」 の石碑が建っている。

ここが、江戸時代、 安中宿の京方の入口であった。

郵便局の反対側の奥に、愛宕神社がある。

その先の交叉点を越えたところの左側に、

同志社大学の創始者の新島襄の旧宅入口の案内があるので、立ち寄る。

正田病院前を通り、指示通りに進むと、小公園があり、そこには新島襄の顕彰碑などが

あり、その裏側にある藁葺き屋根の屋敷が新島襄の旧宅である。

桜が丁度満開で、茅葺き屋根とマッチして、美しかった。

「新島襄旧宅」

説明文

「 新島襄先生は、天保十四年一月十四日(1843年2月12日)に、

江戸神田一ツ橋にあった安中藩江戸屋敷で生まれた。

元治元年(1864)の二十一歳の春、函館から日本脱出、

翌年七月アメリカ合衆国ボストンに着き、フイリップ高校・アーマスト大学。

アンドーウア神学校を卒業。 明治七年(1874)十一月二十六日 横浜到着、

同二十九日、十年余待ちわびた両親をこの家に訪れ、互いに喜できわまる。

滞在約三週間、 家人郷党に西洋文化とキリスト教を語り、 龍昌寺を借りて演説し、

上州キリスト伝道の基礎を置く。

かくして、安中は当時、開港場を除き、国内キリスト教初伝の地となる。

先生は去って翌年、京都に同志社を設立し、教育活動に全知全力を尽くした。

1890年 大磯にて永眠。 歳47。 国内あげて悲しむ。

この家は、もと廃藩置県により江戸藩邸引き払いに伴い、

この南東100メートルの地に建てられたものである。

昭和39年、安中市は 有志にはかり、ここに移して、修理復元した。 」

安中宿はここで終わる。

|

|

| ||

安中宿 群馬県安中市安中 JR信越本線線安中駅下車タクシーで5分。

(所要時間)

板鼻宿→(20分)→JR安中駅→(10分)→中宿→(30分)→安中宿