岩櫃城(いわびつじょう)は、

標高八百二メートルの岩櫃山全体を機能的に活かした巨大な山城である。

岩櫃城の築城時期や築城者は不明だが、中世に築かれたとさせる山城で、

文献に初めて登場する城主は、南北朝時代(1336〜1392)の吾妻太郎行盛である。

戦国時代の永禄六年(1563)、斎藤越前守憲広(基国)の本城だった岩櫃城は、

武田信玄の家臣、真田幸隆により落城。 以後、東吾妻は武田氏、そして真田氏の支配地となり、

岩櫃城は上田城と沼田城を結ぶ真田道の中間地点として、重要拠点になった。

慶長二十年(1615)の一国一城令により、岩櫃城は破却され、その役割を終えた。

続日本100名城の第117番に選定されている。 」

続日本100名城第117番に選定された岩櫃城を訪問した。

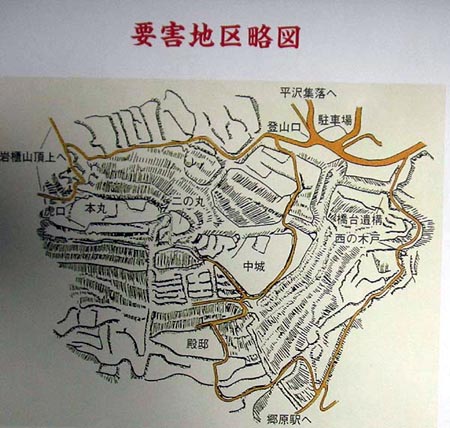

要害地区略図を見ると、岩櫃城は尾根の西から本丸、二の丸、中城などが続く。

縦横多様に伸びる無数の深い堀が本丸を囲み、それを見下ろした下に、

二の丸・中城などの曲輪があったことが分かる。

|

| 岩櫃城要害地区略図 |

「 岩櫃城は岩櫃山の北東に伸びる尾根に位置し、

吾妻川の西岸にあたるところにあった。

西側は岩山、南側は吾妻川に下る急斜面で、巨岩による絶壁により守られ、

北側は岩山という天然の要害である。

東側が弱点になっていたが、真田氏は、仮想敵国である上杉氏・北条氏を意識して、

東側の防御に重点を置いた縄張の城を築いた。 」

今回車を停めた平沢登山口は、岩櫃山の西側で、岩櫃山の三合目である。

観光案内所を出て進むと、「←中城経由城本丸跡500m」「←群馬原町駅 岩櫃山→」 と

「←尾根通り」 の道標がある三叉路に出るが、ここを左折し林の中に入っていく。

林の中の道は堀切のような造りだが、この道は最近造られたもののようで、

かっての道は残されていないようである。

とはいえ、左右には堀切だったと思えるところが何ヶ所かあった。

林を抜けると「中城跡」の標柱が建っている。

右から左にかけて緩に傾斜していて、左右が長い長方形の形をしたかなり広い空間である。

中城の姿ははっきりしないが、数段に分れ、土塁と木柵を施した防御施設だったのだろう。

|

|

| ||

中城の左側の端と思えるところに、 「岩櫃城本丸跡250m→」

「尾根通り本丸跡→ 」の道標が建っている。

右折して進むとその先は全長百メートル以上の一直線の道(竪堀)で、かなりの傾斜がある道である。

林が開けると左側に曲輪があったような平地があり、

ベンチが置かれていて休憩できるようになっている所に出た。

道の右側には、「本丸跡尾根通り→」 の道標があり、上に登る階段がある。

本丸までは百五十メートル程の距離。

急な短い木製階段階段を上がると、左側には大きな竪堀と思える凸凹の土塊がある。

そのまま上ると、「二の丸跡」 の標柱がある。

二の丸は三日月のような形状をしているが、面積は狭く、

崖の上を切出して造られたような感じである。

|

|

| ||

二の丸から本丸を見ると、その間は深い堀切になっていて、本丸側に階段があるのが見えた。

かっては二の丸と本丸の間には木橋が架かっていて、

敵兵が来ると切り落としたのではないかと

想像したが、それでなければ切り通しの堀に下り、今回のように階段を上がっていったのだろう。

階段を上ると四阿があり、その先に「岩櫃城」の石碑と、城の来歴を示す石碑が建っていた。

そのまま進めば岩櫃山頂だが、 あづまやには、登山者ノートが備え付けられている。

本丸の左側は崖になっていて、「竪堀」 の標柱が建ち、下を覗くと竪堀が見えた。

近年の発掘調査では、本丸から石垣や鍛冶場、鉄砲玉などが発掘されたという。

|

|

| ||

本丸の奥に、「櫓台」の説明板が建っている。

説明板「櫓台」

「 主郭の中で一段高くなっている場所で、幅十二メートル、

高さ二・五メートル程の高台になっている。 周囲を観察する櫓台と考えられ、

ここから周囲の展望状況を確認し、城の内外に指揮連絡系統を結んだとされる。 」

本丸には幾つかの曲輪があったようである。

説明板「腰曲輪

「 本丸南枡形虎口と二の丸から本丸に上がる通路で、本丸南西を守る曲輪である。 」

その先には「本丸南枡形虎口」の標柱があったので、 かってはここが二の丸から本丸に入る出入口(虎口)があったのだろう。

|

|

| ||

その先には岩櫃山へ向う道があるが、「尾根通り四合目」 の道標があり、「本丸北枡形虎口」の標柱が建っているので、ここは岩櫃山頂方面からの出入口(虎口)だったのだろう。

なお、岩櫃城はこの先三百メートルを城域にしていたようである。

三叉路に、「沢通り→」の道標と、「←山頂1km 原町駅3.5km→」 の道標が建っている。

右折して下に降りる道が、「沢通り」である。

帰りは沢通りを下る。

「 岩櫃城は沢側には岩や絶壁がないため、南側に比べると弱いが、 本丸と谷とは比高で七十メートル以上あるので、急な勾配を成していて、 そこに竪堀などを設けて防衛を強化していたようである。 」

急な坂道は右側が高い坂になっているので、敵兵が坂を上るのはむずかしいだろうし、 沢道は狭いので多人数で攻撃することはできない。

|

|

| ||

下っったところには、「本丸西北の一の木戸跡」 の標柱が建っている。

更に下ると「志度小屋(水曲輪)」 の標柱が建っているが、

左側は比較」 的平坦な土地になっている。

「水曲輪」 とあるので、城の飲料水をここで確保していたのだろう。

少し行くと、右側に「竪堀」の説明板があり、

「 この空掘も通路で、ここで中城から来る竪掘を受ける。 」

と書かれていた。

少し行くと開かれた土地に出て、左手には桜が満開の家があった。

平沢集落の一軒なのだろう。

これで岩櫃城を一周したことになり、今回の岩櫃城探訪は終了した。

|

|

| ||

岩櫃城へはJR吾妻線群馬原町駅から徒歩で1時間

平沢登山口から、徒歩約20分で本丸跡

訪問日 平成三十一年(2019)四月二十三日