金山城は、上杉謙信の攻撃を退けるなど、堅城ぶりを証明し、

関東七名城の一つとされる城である。

金山城は新田氏の末裔の岩松家純(いわまついえずみ)が文明元年(1469)に築城した山城である。

築城当時は実城・二の丸・三の丸程度の小規模な城だったが、

明応四年(1495)の明応の乱の頃には、南方に、御台所曲輪、南曲輪とその帯曲輪が、

西方には馬場曲輪、馬場下を含めた物見台下堀切まで広がった、といわれる。

享禄元年(1528)、岩松氏家臣の由良成繁・国繁親子が実権を握り、城主となった。

武田氏・上杉氏・北条氏などに攻め込まれたが、そのたびに撃退した堅城である。

天正十二年(1584)に、城主が北条氏と変わると、

西城西端の見付出丸や八王子山の砦から尾根伝えに延びる二重土塁と北堀切など、

現在残る姿に拡張し、その際、北条氏独特の縄張が行われたと考えられている。

日本100名城の第16番に選定されている。

日本100名城第16番に選定されている金山城を訪問。

金山城は標高二百三十六メートルの金山山頂に築かれた城である。

車で訪問したが、雨の中を走り、太田桐生ICを出て、

太田バイパスから金山城がある西城駐車場に到着した。

駐車場は金山城の西城跡で、西城は北条氏の時代に築いたされる。

駐車場の石垣は西城西端の見付出丸の一部と思われた。

駐車場脇の「太田市観光マップ」の看板と下に、

「新田神社(実城) 南曲輪休憩所(スタンプ)600m→」 の道標がある。

駐車場の階段を上り、右に車道に沿った道を行くと、「史跡 金山城跡」 の石碑がある。

左側の車道に「史跡金山城跡」の案内板が建っている。

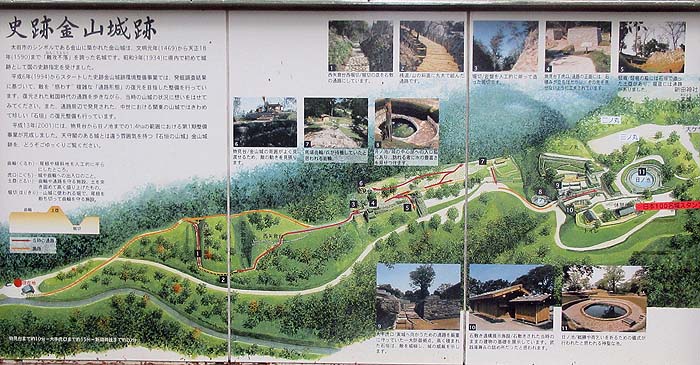

案内板の文面

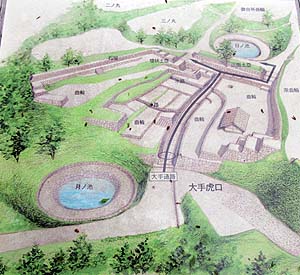

「 金山城は、金山山頂から樹木状に延びる尾根部を中心に縄張りされた、

四つの主要部分からなる山城で、

金山山頂に主要部である実城(本丸)、金山山頂から樹木状に延びる尾根部を中心に、

北は北城、西は西城、南は八王子山ノ砦を配置し、

それらを大小の堀切により分断する縄張で、

その広さは東西三・一キロ、南北三・八キロ、約三百ヘクタールにも及び、

太田市金山町40-98・長手町・東金井町に分布する。 」

今回歩いたのは、西城から実城(本丸)までのルートで、 案内板には城の状況と登城ルートが書かれていた。

|

「史跡 金山城跡」 の石碑の横の四阿が建っている右の山道を上っていく。

この山道は、金山山頂から西に伸び西城までの尾根道であるが、けっこう傾斜がある。

「物見台」 の道標があり、それに沿って上って行くと、「旧道」 の説明板があった。

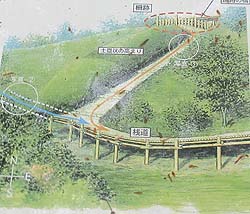

説明板「旧道」

「 西矢倉台西堀切内の通路を隠すように盛られた土塁状の高まりの下からは、

発掘調査で通路の縁石と思われる石列がみつかった。

この石列により、西矢倉台西堀切内の通路より古い時期に、

桟道からまっすぐ西に進む通路があったことが確認された。

この通路は、岩盤に丸太をかけて造られていた桟道とは異なり、

地山を削り出して通路を造っていた。

桟道は急斜面で岩盤が張り出しているため、岩盤を加工して通路を造り、

岩盤の張り出していないこの部分では地山を削出して通路を造っている。

このように、当時の地形を利用して通路を造った様子がうかがえる。 」

|

|

| ||

右側に「西矢倉台西塹壕」の石柱が建っている。

その先で木柵があるところにでると、右側下に「西矢倉台西堀切」の説明板があった。

説明板「西矢倉台西堀切」

「 西矢倉台西堀切は西城から実城(本丸)までの間にある4つの堀切のうち、

一番西寄りにある堀切です。

この堀切は他と異なり、根底に石を敷いて通路として利用しており、

通路の先は桟道(急斜面に面して掛けられた通路)へと続いています。

また、通路の北側には柱穴があり、

敵兵の北側からの侵入を防ぐための柵があったと考えられます。

堀切りの西脇には堀切を掘り下げる際に出た土や石を土塁状に盛り上げ、

堀切内を敵兵から隠すための工夫がなされていたようです。

また、この土塁状の高まり下から通路の縁石が見つかり、

堀切内の通路よりも古い通路があったことが分かりました。

古い時期には桟道から西に通路が延びていたようです。 」

ここにある柵は、北側から侵入を防ぎ、 右側の堀切が通路として使われていた様子は、 案内板のイラストで分かる。

|

|

| ||

堀切には敷石が敷かれていて、その先でストンと下に落ちている。

そちらには行かず、階段を上っていく。

道の中央に柵(杭)が横たわり、その先に「西矢倉台下堀切」の説明板と石柱が建っている。

説明板「西矢倉台下堀切」

「 西矢倉台下堀切は、西矢倉台の西下に造られた防衛施設で、

西城から実城(本丸)に向う間の2番目の堀切となります。

この堀切は大堀切、物見台下堀切と比べて規模は小さく、

堀切は実城に近づくにつれ、幅が広く、深く掘られています。

断面の形は上部が逆「ハ」の字であるのに対し、下部は箱状(口)に掘られ、

簡単に攻め登れないように工夫されています。

この堀切は西矢倉台西堀切のように通路として使われた跡はありません。

堀切北部を横断する通路は埋まってしまった堀切の上を整備した園路で、

当時の通路ではありません。

堀切は北までずっと続いており、

今みなさんが立っている足元の約1.5m下が堀底となっています。 」

中央の柵(杭)は西矢倉台下堀切跡を意味するものだろうか?

柵が置かれている意味が分からなかったが、

道は見学者用に整備されたことは分った。

|

|

| ||

右側の小高いところが西矢倉台である。

道を登り切り、右側の崖の縁にいくと、「西矢倉台通路」の説明板があった。

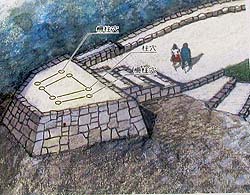

説明板 「西矢倉台通路」

「 西矢倉台通路では新旧2時期の通路が確認されました。

この2つの通路は外側(谷側)が旧時期、内側(山側)が新時期であると考えます。

2つの通路の間には岩盤を加工したような柱穴が並ぶように12個見つかっています。

また、この柱穴列は新時期の路面下からも確認されました。

柱穴列の性格については、「通路幅の柵」

あるいは、新時期通路を安定させるための土木工事に伴うものと考えられます。

一般的に、通路を造り直す時は外側(谷側)に造り直すのですが、

西矢倉台通路では石垣の外側が急な斜面になってしまうため、

より安定する内側(山側)に通路を造り直し、石垣も組み直しています。 」

石垣は、谷側に土留めのために設置されるもので、旧道ではアゴ止め石がなく、

新道ではアゴ止め石が使われている。

なお、今歩いている園道は新時期通路を復元したものである。

「西矢倉台通路」の案内板のイラストに、右下「西倉台下堀切脇坂道へ」、

右「西倉台基壇へ」 と書かれているので、

右を覗くと下に直下する石段があり、これが西倉台下堀切脇坂道で、

これを降りた先に桟道があり、

西矢倉台西堀切に行くことができるようである。

右に入るとすぐ行き止まりで、「西矢倉台跡」の石柱があり、

つつじが満開できれいだった。

|

|

| ||

道を戻り、東に向って進むと下り坂になり、

その先に土橋と石積の門のようなものがあるが、これは物見台下虎口である。

通路の正面は石積みが立ちはだかり、その先が見通すせないようにされている。

土橋の両側の堀切は岩盤を人工的に壊して造ったもので、

北側の堀切は両側が削り落されていて、見事の一言につきる。

右側の小高い所に金属製の台が見えるが、当時は物見台があり、敵を監視していた。

|

|

| ||

土橋の手前右側に「馬場下通路」の説明板があった。

説明板「馬場下通路」

「 物見下土橋から竪堀までの間には石敷の通路が発見されました。

この通路は防衛上、土橋から見通せないように曲がった通路になっています。

通路は竪堀にかかる木橋方面と堀底へ下りる階段へ分岐しています。

石敷き通路の南側には、谷側からの敵に備えて、

通路を隠すと共に敵を威圧するための土塁石垣が通路に沿って、約22m 設けられていました。

なお、土塁石垣の中央部は石垣が崩れた状態で整備しています。 」

土橋を渡り、物見台下虎口の石積みをくぐると、

道はわずかにクランクして、左の小高い所に木橋がある。

振り返ると説明板にあった土塁石垣が一部残っているのが確認できた。

突き当たりの左側に木橋があり、正面には木柵があったが、

その先に堀底に下りる階段があるのだろうか?

|

|

| ||

木橋の上から見ると、右手奥に石階段があり、竪堀に下りられることは確認できた。

また、竪堀の両側に土塁石垣が造られ、敵への備えがされていることも分かった。

木橋の先の石組は木橋を渡ってきた敵を攻撃するためのものだが、

そこを過ぎると左側に礎石建物跡があり、

「馬場下通路」の説明板がある。

説明板「馬場下通路」

「 木橋の東側では、石敷道路が岩盤斜面を登って、物見台へ通じる通路へ合流します。

また、この通路は東端で行きどまりになっており、

通路に面して建物の礎石や岩盤を削り貫いた柱穴が発見され、

この狭い道路沿いに2棟の建物が存在していたことがわかりました。

いずれも建て替えが行われており、最終時期の建物位置を表示しています。 」

|

|

| ||

石階段を上っていくと、「←物見台」の道標があるところに出た。

道標に従って左折し進むと、「馬場通路・石塁」の説明板があった。

説明板「馬場通路・石塁」

「 物見台の東の北側斜面では、物見基壇と一体となって造られた幅1.2mの石塁が、

約72m発見されました。

この石塁は北の長手口からの攻撃に備える防衛上の効果があったと考えられます。

さらに長手口から北側の岩盤を険しく見せるための視覚的効果を意識して、

この石塁の上に築地塀が造られていたと考えられます。

しかし、発掘調査では上部の崩落が著しく、塀の痕跡は発見されませんでした。

物見台からの東側斜面際では石敷きされた通路が発見されました。

この通路は物見台と東側の位置する馬場曲輪を結ぶと共に、

途中で南下にある馬場下通路へと分岐しています。 」

その先に物見台跡があり、「物見台」の説明板があった。

説明板「物見台」

「 物見台の基盤は自然の地形に沿って、等脚台形に造られており、

基盤中央から物見矢倉と考えられる柱穴が4本発見されています。

また、物見台基壇からは釘や火縄銃の弾丸が出土しています。

この物見台からは金山城の周囲が良く見渡せるため、

敵(上杉謙信・天正2年)は物見台から死角となる藤阿久へ陣を構えました。

矢倉台に残る4本の柱穴位置に遺構表示施設を造りましたが、

物見矢倉を復元したものではありません。 」

|

|

| ||

「←物見台」の道標まで戻り、東に向って進むと、前方右下に曲輪跡が見える。

下りて行くと「馬場曲輪」の説明板があった。

説明板「馬場曲輪」

「 物見台から東に向う通路は北斜面際の石敷通路を経て、馬場曲輪に至る。

馬場曲輪の調査では、建物や柵列があったことが分かった。

また、建物は少なくとも五回の建て替え、曲輪の生活面では三回の造成があり、

頻繁に造り替えが行っていたことが明らかになった。

廃城時の馬場曲輪に於ける建物三棟のうち両側の二棟は平面表示とした。

また、中央の一棟は柱穴の位置を利用して新たに四阿を建てました。

その他、曲輪中央部に石組排水路、曲輪全体を囲む柵列も明らかになり、

あわせて整備した。 」

説明板にある四阿はなく、平面表示に代わっていた。

説明板のイラストにあるように、三棟の柱列を過ぎると、

左側は柵列に囲まれた広い長方形の空間があり、

その下に上下に石垣、中央に弧を描く根石列がある羽子板状の空間があり、

その下に「三ノ丸下塹壕」の石柱が建っていた。

|

|

| ||

石階段を降ると馬場下で、左折すると「三ノ丸下塹壕」の石柱の下に至り、 その先に月ノ池がある。

「 月ノ池は上下二段の石垣に囲まれた戦国時代の池で、

下段の石垣は石敷き平坦面から約二メートル下に積まれている。

池の底は粘土層になっていて、谷斜面から表流水や浸透水が溜められるようになっていた。

池が一段しかなかった時期があったが、池が谷地形を利用して造られているので、

集中豪雨時に水があふれたと考えられ、それを防ぐため、かつ水をより多く蓄えられるように、

池の中心を東に移動させ、上下二段の石垣に改修したと考えられる。

なお、池底からは漆器椀、灰釉薬陶器、天目茶碗、はしなどの生活用品が多く出土した。 」

馬場曲輪と月ノ池の間にあったのが「大堀切」で、 少し離れた所に説明板が建っている。

説明板「大堀切」

「 大堀切は金山城の主要防御施設である大手虎口の目前にあり、

長さ約四十六メートル、堀幅約十五メートル、深さ約十五メートルと大規模に造られている。

この堀切は尾根を形成している岩盤を深く掘り下げ、

根底は平に削られていることが分かった。

また、堀底には長さ約七メートル、高さ約一・五メートル、

幅約一・八メートルの石積みでできた畝状の防衛施設が一ヶ所見つかった。 」

この先にあるのが大手虎口で、

実城(本丸)へ向うための通路を厳重に守っていた一大防御施設である。

大手虎口高く積まれた石垣は敵を威嚇し、城の威厳を示していた。

|

|

| ||

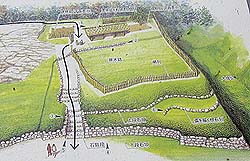

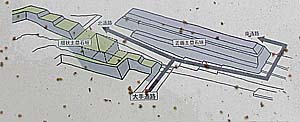

「大手虎口」の説明板が建っている。

説明板「大手虎口」

「 大手虎口は谷地形を利用して築かれ、

月ノ池脇から正面土塁までの大規模な構えである。

月ノ池脇の門から続く緩やかに曲がった大手通路、

それを守るため見下ろすように両側に配した檀状の曲輪と、それを守り場とした兵達の各種建物、

大手通路の行く手をふさぐように築かれた正面土塁、

横矢を射るために築かれた檀状の土塁などがあった。

このような大規模で複雑な虎口の特徴は、

難攻不落を誇った金山城を象徴する場所の一つと言える。

また、通路脇や曲輪内を走る石組水路は城の維持のために効率的に排水を行う往時のクフであったと考える。 」

大手通路では二つの時期の門礎石が見つかったという。

石垣を見ると分かるが、現存石垣と転用、新補石材の間には鉛板を入れて区別している。

大手通路から左の石段を上り、檀状の曲輪に入っていくと、

奥まった先に「大手虎口北下段曲輪」の説明板がある。

説明板 「大手虎口北下段曲輪」

「 大手虎口は水が集まりやすい谷に立地している。

わずかな降雨でもすぐに水が集まり、それが圧力となり、

石垣などの施設を崩してしまう危険性があったと考える。

大手虎口の曲輪や斜面で見つかった石垣や、

排水路や溝は水害の元となる水を城外に流すための施設だった。

また、大手虎口曲輪には石組排水路や溝だけではなく、

曲輪面の段差および中央通路方面への傾斜が見られ、

曲輪面がぬからない工夫がなされている。

大手虎口の排水処理は、

① 岩盤を削って造った溝によって曲輪内の石組排水路に集まる。

② 曲輪内の石組排水路によって、中央通路両側の石組排水路へ流す。

③ 中央通路両側の石組排水路によって、大手虎口の外へ排出する。

という仕組みになっていた。 」

|

|

| ||

中央通路の右側にある檀状曲輪の上段に井戸と少し離れて建物が建っている。

「大手虎口南上段曲輪」の説明板があった。

説明板「大手虎口南上段曲輪」

「 大手虎口南上段曲輪からは、石敷きされた建物の基礎やカマド、井戸が見つかりました。

大手虎口を守った兵たちの生活のにおいが感じられる曲輪である。

建物は基礎が石敷きされており、

この石敷き基礎には幅約二十五~三十センチの溝が碁盤の目のように見られました。

これは建物の柱や床柱を支えるための「大曳き」や「根丸(ねだ)木」などを置く溝で、

建物の基礎が石敷きされているのは湿気を防ぐためだったと考えられる。

建物の東脇からはカマドが見つかり、建物から火気を遠ざけたと思われる。

このことから、建物は火薬などを備蓄した「武器庫」を兼ねた「兵の詰所」だったと考える。

整備では石敷きされた基礎の一部が見学できるように、遺構展示施設として建物を造った。

(中略)

また、大手虎口南上段曲輪の石敷き建物址の西脇は古い時期に通路であったことが分かった。

この古い時期の通路はスロープ状に北から南へ上がっていた。

しかし、最終的には埋め戻され、通路開口部は石垣によりふたされていた。 」

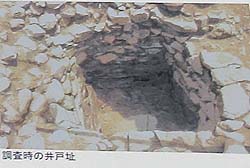

発見された井戸は一辺約一・五メートル、深さ約三メートルで、石組されていた。

井戸跡の看板には 「 虎口曲輪で生活していた武士達が使用していたと思われる。

井戸底(石組の下部)には補強のための木枠(マツ材でできた井戸枠)がそのまま残っている。 」 とある。

|

|

| ||

大手通路を上り切ると正面にあるのが正面土塁石垣で、道は左右に分岐する。

正面土塁石垣の上は三の丸である。

左手は北通路で、左側には檀状土塁が並ぶ。

右手は南通路で、三段の道を上がり、その先に左折するルートである。

「土塁石垣」の説明板が建っている。

説明板「土塁石垣」

「 三の丸から檀状に伸びた石垣は大手通路までせまり、

その裏側に北側に折れ曲がった通路を形成している(北通路)

この石垣は調査結果、五回改修の跡がある。

風雨による崩れなどによるものと思われる。 石垣の一部を六回の変遷があるまま残した。

三度目の改修の際、石垣の足元の石を石垣面より少し全面に出して据える (アゴ止め石) 技法で、

崩落を防ごうとしていたことが分かった。

同様に、南通路の虎口でも二回の改修が行われ、位置を変えた水路跡や通路面が発見された。 」

平成四年から行われた発掘調査結果に基づいて、

大手虎口は復元整備されたものだが、

金山城には戦国時代の関東の山城には、「本格的な石垣普請の城はない」

という定説が発掘調査で覆されたほど、多くの石が多用されている。

発掘調査結果、アゴ止め石を採用した箇所が、大手虎口を含め、

広範囲に広がっていることも分かった。

「 アゴ止め石は、石垣基底部(最下部)の石を、 石垣の面より十センチから二十センチ前に出して据え置く技法で、 石垣が沈み込んで、前へ傾くのを防ぐためのものと考えられている。 」

正面土塁石垣の先にあるのは日ノ池である。 「日ノ池」の説明板が建っている。

説明板「日ノ池」

「 日ノ池は十五メートルX十六・五メートルのほぼ円形の池である。

発掘調査により、石垣や石敷き、二ヶ所の石組井戸、石段などが発見された。

さらに石敷きの下からは月ノ池に通じる通路跡や改修工事が行われた跡、

また、谷をせき止め、斜面からの流水や湧水を貯める構造になっていたことも分かった。

日ノ池は山の上では稀な大池であり、金山城における象徴的な場所の一つである。

ここは単に生活用水を確保する場所ではなく、

戦勝や雨乞いなどの祈願を行った儀式の場所だったと考える。

また、水の信仰とかかわる平安時代の遺物も発見されていて、

日ノ池が立地する場所は築城以前からの神聖な場所だったようである。 」

池はきれいに整備されているが、石垣や石敷は当時のままに残されている。

日ノ池と月ノ池があるのは、

関東平野が一望できる金山山頂の西方の一段低くなっているところで、

ほかに類をみないほど高い場所にあることや、

対になる月ノ池があることから、古代から祭祀的な場所だった可能性がある。

|

|

| ||

月ノ池の右手にある広場は南曲輪跡で、

ここまで駐車場から約六百メートルの距離である。

休憩所の小屋の中に、日本100名城のスタンプが置かれていたので、スタンプを押した。

近くに公衆トイレがあった。

道に「←新田神社」の道標があるので、それに沿って歩くと新田神社の鳥居がある。

その先には「本城」の看板があった。

看板「本城」

「 金山城の中枢で、水の手郭を中心として、約一万坪ある。

実城とも言い、城主の御殿があった所なので、城主を実城殿とも呼んだ。

御殿の礎石は大欅の南方平地に列石状に出土した。

主要部は六ヶ所、腰部は三ヶ所、武者造り、堀切は壕内道を兼ねている。

本城内に於いて、実城、内方、小座、旦那、御入、局等の名称が見られる。 」

その先には「御台所址」の石柱が建っていたが、

かっては御台所曲輪だったところである。

大ケヤキは、樹高約十七メートル、目通り周は約七メートルで、

推定樹齢は八百年と伝えられる。

昭和初期までは七本あったが、現在は一本で、神社の参道脇にあることから、

御神木と同様の扱いを受けていたと思われる。

その先は広いスペースがあり、太田市街地が一望できる場所があったが、

晴れていれば関東平野が見えるのだろう。

|

|

| ||

石段があるので、上がっていくと、新田神社がある。

その左手には御嶽神社や稲荷社がある。

新田神社も御嶽神社も明治に入っての創建である。

境内には「史跡金山城址」の石柱があり、

その隣には金山城主の歴代の名前が記されていた。

また、手洗い場の脇には「本丸跡」の石柱が建っていた。

本丸跡の一角に「天守曲輪」の看板があった。

看板「天守曲輪」

「 本城最高位の郭で、戦前本丸と言われたところである。

西北の角には金山城最大の石垣が使用されており、角矢倉形式の大建造物があった。

この郭は金山城鎮護の神聖な地域であり、源氏の守り神である八幡宮が祀られていた。

このため、水の手郭の貯水池は神水と呼ばれていた。

廃城後は新田義貞を祀る新田祠という小さな石宮があった。

構造上の特色としては東北の角を削って、ひづみを作り、鬼門除けがある。 」

金山城は、天正十八年(1590)、豊臣秀吉の小田原征伐の際攻撃を受けて落城し、 その後、廃城となった。

「 徳川家康は関東入封後、金山城のあった新田郡には特別の思いを持っていた。

新田氏の始祖・義重は新田郡を開発し、その子・義季が新田郡尾西町(現太田市)を領有して、

得川の姓を名乗ったことから、徳川氏の発祥の地といわれる。

家康が亡くなると、駿河の久能山に葬られるが、

家光により日光に豪華な社殿を建て、祀られることになるが、

遺骸を移す際、尾西町の世良田に一時安置され、日光に移された。

寛永二十一年には世良田東照宮が造られ、新田郡は幕府の天領(直轄地)になった。 」

そうした縁で、新田氏と関係のあった金山城址は、新田祠という小さな石宮があるだけで、

手附かずに残ったのだろう。

明治に創建された新田神社は、当然のことながら、

贈正一位左近衛中将源朝新田義貞を祀っている。

金山城址は、昭和九年(1934)に、国の史跡に指定され、

現在はいくつかの遺構をもとに、金山自然公園として整備されている。

途中にある説明はしっかりしたもので、これだけ丁寧なのは全国でも少ない。

十五時二十分で時間はまだあるが、雨がひどくなってきたのと、

説明板も西城から本丸までが中心なので、他の探訪はせず、金山城の探訪はここで終了した。

|

|

| ||

所在地 群馬県太田市金山町40-98他

金山城へは東武伊勢崎線太田駅から徒歩で約50分(駅からタクシー利用が良いだろう)

城内見学の所要時間は約2時間

訪問日 平成三十一年四月二十四日