名胡桃城は越後と上野の国境に位置する、

上野国利根郡 (現、群馬県利根郡みなかみ町下津) にあった平山城である。

続日本100名城の第115番に選定されている。

真田氏が居城としたのは約十年であるが、

このちいさな城が豊臣秀吉の北条氏討伐の口実に使われ、

北条氏がやぶれ、豊臣秀吉が天下を統一し、

戦国時代を終わらせたという意味で、すごい城である。

続日本100名城に選定されている名胡桃城を訪れた。

早速、案内所で続日本100名城のスタンプをいただいた。

案内所前の自動販売機には真田丸に因んで、

「戦国無双4 真田信之と稲姫(小松姫) 」のイラストが描かれていた。

案内所と駐車場の場所は般若郭の跡である。

案内所を出て、

道の左手に「名胡桃城跡」の標柱があるところにいくと、「般若郭」の説明碑があった。

説明碑「般若郭」

「 般若郭は名胡桃城の連郭部の西側に位置し、

独立する小さな台地を堀切で区画した長さ約八十五メートル、

幅約五十六メートルの城で、一番大きな郭である。

ここは館跡として(真田昌幸が)築城した以前から存在したのかもしれない。

郭の縁辺には柵塀を建てた溝や柱列が廻っていたが、南辺や東側の状況は分らない。

中央部北西寄りには両側に溝をもつ通路が二の郭の通路と平行して敷設されていた。

この両側から全部で二十四棟の掘立柱建物群が整然と並んでいたことが確認された。

掘立柱建物群は九メートル以上の大型総柱の中心的建物から三メートル程の小型建物まで、

規模や形態は様々で、

郭の北東端には櫓のような建物跡が確認された。

現在は駐車場の下に埋め戻されているので、確認できない。 」

|

|

| ||

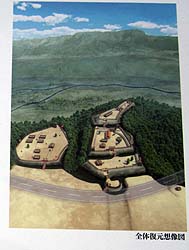

名胡桃城は、開析谷により浸食され突出した要害地を空掘で区画し、

ささ郭・本郭・二郭・三郭の主要部を直に連続させた、連郭式の縄張構造をもつ山城である。

西側に般若郭が独立し、南西には外郭が広がっていた。

国道から城跡に入ったコンクリートの丸い一角は丸馬出跡である。

案内碑「丸馬出」

「 馬出とは、城の出入口の外側に掘や土塁で造った防衛、攻撃施設である。

発達し、大型化すると出丸とも呼ばれ、後に大坂城に真田信繁が築いた真田丸が有名である。

名胡桃城では三の郭の虎口外側に径二十メートル程の円形堀(三日月掘、現在は埋まっている)を

深さ約一・二メートルの平底に掘り、その内側に半円形の小高台を残し、

馬出にしている。

馬出と外郭の間は、馬出の西側に橋受溝を掘り、外郭側に基壇を設け、

長さ約八メートルの木橋を架け渡して、直接中に進入できないようにしていた。

また、三の郭と馬出をつないでいる土橋の一部を掘り切って、

長さ約五メートルの橋に架け替え、補強されていることもわかった。

馬出の西から南側縁辺にはひな段のような段差が廻っている。

西側の堀切は般若郭との間の殿坂を通って崖下に、

南側の外郭と湯舟沢にある水の手に繋がっている。 」

今は形が変っているので、丸馬出の姿はなかったが、空掘は昔を語っているような気がした。

訪問した日は菜の花がきれいだった。

|

|

| ||

堀跡を土橋で越えて虎口から三郭跡に入ると、正面に三峰山が大きく見える。

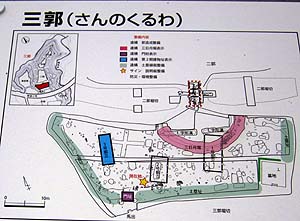

「三郭」の案内碑があった。

案内碑「三郭」

「 三郭(さんのくるわ)の規模は縦二十六メートル、

横六十四メートルで、東西に長い郭である。

外郭との間の堀切は幅約十二メートル、深さ五〜七メートルあり、

西側の堀底には般若郭との間の殿坂と合流、北に延びている。

二郭堀切の土橋外側で幅約三メートル、

深さ一・五メートルの薬研形の三日月堀が検出されたことから、

築城当時はここに三郭ではなく、馬出があったことが分かった。

その後、堀を埋め立てて、郭や堀切などを新設する大改造を行っているが、

ここは大きな馬出郭だったと考えられる。

郭の西側と南側には石列が残り、基底幅五〜六メートルの土塁があった。

新たな馬出とつながる土橋は堀り切られていて、再び後世に盛り土されている。

追手としての虎口には門、郭内には時期が異なる三棟の掘立柱建物が建てられ、

そのうち、建物の一棟と浅いL字溝を組み合わされた施設が、

三日月堀を埋めた後に造られている。 」

|

|

| ||

橋を渡ると再現された木製の入口があり、両側は土塁に囲まれている。

ここは二郭跡で、門の前に、「二郭南虎口」の案内碑がある。

案内碑「二郭南虎口」

「 二郭南虎口は二郭の中が直接見透されないよう、

郭内の建物敷地より一段高い位置に造られている。

二郭堀切は、幅十一〜十三メートル、深さ五・5〜七メートルで、

堀切法面の傾斜は三郭側が四十五度、二の郭側が五十五度と角度を変えて、掘られている。

また、二郭堀切は直線的に設けず、堀幅半分ずらして掘られている。

堀切、土塁、門により、

左右に曲がりながら進入する敵を正面や横方向から攻撃できるこの防衛構造を「喰い違い虎口」 と呼ぶ。

この虎口の土塁基底郭内側には二〜五段の川原石の乱石積みが残っている。

二郭堀切の土橋は薬研形に切り取られ、四本の脚柱による木橋を架けていた。

土塁には狭まれた四本の掘立柱による門跡は北虎口の礎石門と同じ規模である。 」

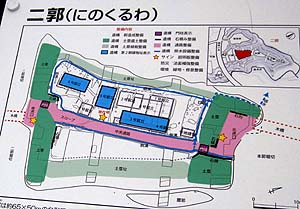

「二郭」の案内碑もあった。

案内碑「二郭」

「 この二郭は約六十五メートルX五十メートルの台形で、

西辺の縁辺は広く崩落して、波打った形になっている。

中央部に広がる建物敷地は周囲より一メートル低く、平坦に造成されていて、

西〜南〜東側には段があり、幅六〜七メートルの土塁基底部が残っている。

郭の北側と南側はそれぞれ特徴的な虎口があり、

両脇に溝を持つ幅二・五メートル程度の通路が南北の門を直線で結んでいる。

南虎口からの通路面はスロープになっている。

南北の虎口周辺の土塁基底面には石積みがあり、

通路側の溝の壁には部分的に石が並べられている。

また、東側底面の中間には腰郭が残っている。

この通路の両脇から八棟の掘立柱建物跡群が見つかり、

般若郭と同様に三期に分けて建てられたと考えられる。

復元整備では第二期の三棟が平面表示されている。

建物と土塁の間には溝が廻り、排水設備が整っていた。 」

|

|

| ||

二郭(にのくるわ)跡の一角には第二期の三棟の掘立柱の建物跡が平面表示されている。

その先にあるのは、木製の門と両側は復元された土塁の二郭北虎口である。

土塁の上には見学台が設置されている。

門をくぐり、左折したところに二郭北虎口の案内碑があった。

案内碑「二郭北虎口」

「 ここ二郭北虎口の特徴は、

郭内の通路から続く四個の礎石による門跡で、

うち一つは石塔の切石が再利用されている。

通路東脇の溝は門をくぐり、暗渠排水として本郭堀切まで伸び、

溝横から立ち上がる土塁の腰部には四〜六段の自然石による乱石積が見られる。

本郭堀切は幅十四〜十六メートル、深さ七〜九メートルあり、

法面は二郭側より本郭側の方が二十度ほど急傾斜で、

土橋の左右で濠巾を変えて、大きくクランク状に進入する構造になっている。

また、門跡の西側に続く、土塁の下からは幅約三メートル、

深さ約一・五メートルの堀が確認され、空掘から土塁に改変されていた。

堀切造成の際に掘り残した橋の基壇上には六本の柱穴がみつかり、

木橋が架かっていたことがわかった。 」

|

|

| ||

本丸堀を木橋で渡ると両側には本丸堀がひろがる。

案内碑「本郭」

「 本郭は長さ約五十一メートル、幅約三十メートル、

洋梨形をしていて、両側の崖面は崩落し、

コンクリートで補強しているので、当初はもっと広かったのだろう。

本郭の縁辺には土塁の基底部分が残っていて、かっては土塁が廻っていた。 」

この城には天守はなく、本郭の虎口や建物の状況は分っていない。

現在は四阿が建ち、中央奥に「名胡桃城址之碑」 が建つ。

昭和二年に本郭とささ郭に松、桜などの樹木を植え、史跡公園にした。

「城址碑」 の碑文を書いたのは徳富蘇峰で、富士山でとれた安山岩を使用している。

北側の樹木の間からは谷川連峰が望める。

城址碑の奥(本郭北側)は、段階的に低くなっていて、その先は堀切で遮断し、

一段低くなっているところが、 ささ郭で、右側に土塁が残っている。

「 ささ郭は東西十メートル、南北三十メートルである。

もう一段したにあるのは袖郭と物見郭である。 袖郭は六〜七メートル四方である。

その先の物見郭からは利根川流域と沼田方面を見透すことができる。 」

小生は城址碑の奥から桜が咲く先にある「ささ郭」 を見落として、 Uターンしたので、確認できなかったが、 名胡桃城の発掘状況は、途中の案内碑で確認できたので、満足した。

|

|

| ||

名胡桃城へはJR上越新幹線「上毛高原駅」から徒歩約50分、タクシー利用で10分

JR上越線後閑駅から徒歩で40分〜50分、タクシーで10分

訪問日 平成三十一年(2019)四月二十四日

(ご参考) 名胡桃城の歴史

「

室町時代の明応元年(1492)に沼田城の支城として、

沼田氏によって築かれた名胡桃館が最初とされる。

上杉謙信が没した翌天正七年、

武田勝頼の命により、真田昌幸が吾妻の岩櫃城を攻略して、利根郡へ進出し、

境目城として、名胡桃館の隣接地に名胡桃城を築き、鈴木重則(主水)を城代にし、

翌年(天正八年)には沼田城を手中に収めた。

名胡桃城は越後と上野の国境に位置していることから、

上杉謙信が亡くなってからは、真田氏と北条氏の間で攻防が続く。

天正十七年(1589)、豊臣秀吉は両者に対し、北上野の三分の二の

沼田城を中心とする東と赤谷川の左岸を北条領、

西の名胡桃城を含めた全体の三分の一は真田領とする裁定を下した。

しかし、北条氏の沼田城代になった猪俣邦憲が調略により、

名胡桃城を不法に攻略してしまう。

城将の真田昌幸の家臣・鈴木重則(主水)は、騙されたことを恥じ、割腹自殺した。

この名胡桃事件に激怒した秀吉は、大名間の私闘を禁じた「惣無事令」 に反したとして、

天正十七年十一月、北条氏に対して宣戦布告。

全国の大名に命じて、小田原城攻めを開始し、天正十八年小田原の役が勃発した。

小田原征伐の結果、北条氏が滅亡すると、全沼田領は真田氏の安堵となり、

役割を終えた名胡桃城は廃城となる。 」