出雲国は古代大和政権と戦わず、

平和に国譲りが行われ、出雲大社が建立されたという。

その結果、出雲国造家が今日まで残り、今も出雲大社の宮司として務めておられ、

出雲大社は全国の神社の頂点にたつ。

神無月(出雲では神有月)には、出雲大社に神々が集まり、

会議を行い、運勢占いをするとある。

出雲にはその他多くの神社があり、神社をめぐると楽しい。

平成二十八年(2016)十月二十六日、出雲大社へお参りをした。

「 出雲大社は、 古くは杵築大社(きずきたいしゃ、きずきのおおやしろ)と呼ばれたが、 明治四年(1871)に出雲大社と改称、 正式名称は「いずもおおやしろ」だが、一般的には「いずもたいしゃ」といわれ、 祭神は大国主大神(おおくにぬしのおおかみ)である。 」

駐車場を出ると正面に大きな神楽殿(かぐらでん)があった。

「 神楽殿は、 明治十二年の出雲大社教創始の際に、 本殿とは別に大国主大神を祀ったことに由来する。 正面破風下に張られた大注連縄は日本一で、長さは十三・五メートル、 周囲九メートル、重さは四・四トンというものである。 神楽殿では婚礼なども執り行われている。 」

右折して小川を渡ると大国主大神と因幡の白兎の銅像があり、 右手には社務所がある。

鳥居の右手に幸魂奇魂(さきみたまくしみたま)の案内板があるが、 むずびの神像である。

「 全国の神が集まって縁結びの相談をするという信仰が、 江戸時代になり広がり、 江戸中期以降の伊勢参りや善光寺参りのブームにものって、出雲講が各地に造られ、 出雲の縁結びの神様として全国的な信仰をあつめるようになった。 」

|

x |  |

x |  |

|

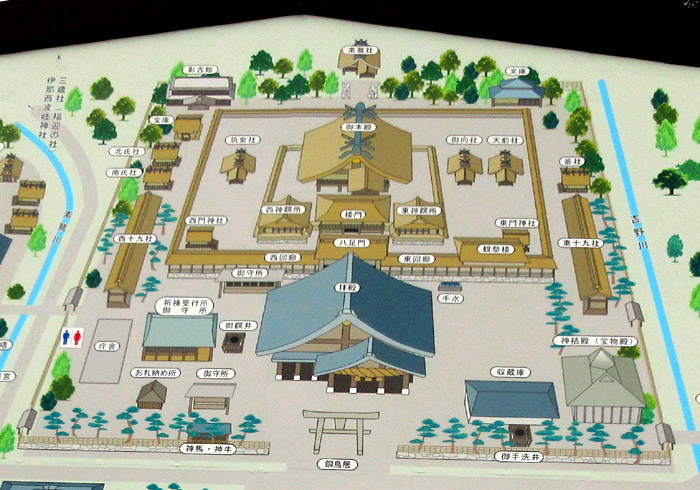

銅鳥居から四方に樹木で囲まれ、その中が出雲大社の境内である。

「 銅鳥居は、正面入口からは四番目の鳥居で、 寛文六年(1666)六月に毛利輝元の孫・毛利綱広の寄進になるものである。 」

鳥居をくぐると、左に神馬神牛、右手に神示右殿、左手に仮拝殿と庁舎がある。

正面にある大きな拝殿には、出雲大社独特のしめ縄を付けていて、細長い建物である

。

拝殿での拝礼は出雲大社独特の二拝四拍手一拝の作法で行う。

「 室町時代に尼子経久が造営した拝殿は、昭和二十八年(1953)の火災で燃失、 現在の建物は、昭和三十四年(1959)に建てられたもので、 大社造と切妻造を折衷した造りで、屋根は銅製である。 」

拝殿の奥に八足門があり、右側は観祭楼と東廻廊、左側は西廻廊、 四方は瑞垣で囲まれている。

「 八足門は木彫りの彫刻が施されていて、 蛙股の「瑞獣」や、流麗な「流水文」などの彫刻は、左甚五郎の作と伝えられる。 」

門の前右側には、天皇陛下御下賜金、皇族の神餞料の木札があった。 また、東廻廊と西廻廊には門神社(もんじんのやしろ)があり、 本殿を守護する宇治神(東)、久多美神(西)が祀られている。

|

|

| ||

出雲大社の社殿の配置は、大きな拝殿の先に、八足門、楼門、きざはし、

御本殿の順に並んでいる。

八足門から中を覗くと、楼門がわずかに見えるだけである。

左側に廻り込み、西十六社側から瑞垣の先を見ると、本殿、きざはし、楼門が見えた。

「

本殿は楼門からぐるりと四方に玉垣で囲まれた中にあり、

楼門から十五段のきざはし(階段)を上ると、

千木がついた高い建物の本殿に至るという配置になっている。

本殿は大社造りと呼ばれる様式で、屋根は檜皮葺きで、

高さは八丈(二十四メートル)である。

現在の建物は延享元年(1744)に建てられたもので、

その後、七十年〜八十年毎に大修理が行われてきた。

柱はすべて円柱で、現在は礎石の上に立っているが、

近世までは根元を地下に埋めた掘立様式だった。

屋根の横柱には千木と勝男木(かつおぎ)が三本乗せられている。

大国主大神の御神座は、本殿の北東部にあり、

正面の南ではなく、西を向いている。

本殿の構造が古代の高床式住居とほぼ同じになっているため、

高床式住居の入口と最上席の配置と向きの関係から

、御神座は西側を向くことになったと考えられる。

また、本殿の北西部には、御客座の五神 (天之御中主神、

高御産巣日神、神産巣日神、宇摩志阿斯訶備比古遅神、

天之常立神) が祀られている。 」

その先に行くと遙拝所があり、「 御参りは八足門の正面からではなく、

左手の氏社側から瑞垣越しで行うように 」 との案内板があった。

大国主大神の御神座が西を向いているためである。

瑞垣の内の本殿の手前に、千木をのせた社殿があるのが見えた。

瑞垣の前に、「神魂御子神社(かみむすびみこのかみやしろ)」の説明板がある。

説明板 「神魂御子神社(かみむすびみこのかみやしろ)(筑紫社)」

「 御祭神 多紀理毘賣命

由緒

瑞垣の内、御本殿の西側に接して御鎮座です。

多紀理毘賣命は、天照大神と素戔鳴尊が天安河を中にして、御誓約をなされた時に、

お生まれになった三女神のうとの第一の女神です。

福岡県宗像の沖の島にお祀りされる女神で、大国主大神との間に味すき高彦根神と

多紀理毘賣命をお生みになられました。 」

本殿に向い逢うように瑞垣の外にあるのが、氏社(うじのやしろ)である。

「 奥の北氏社は、出雲国造家祖神の天穂日命、 手前の南氏社は、十七代の祖で、出雲氏初代の宮向宿彌を祀っている。 御神座は本殿のある東を向いて、 西を向いた主祭神に対面するようになっている。 」

廻廊の左右にある長細い社殿は、東十九社、西十九社で、 これは八百萬神(やおよろずのかみ)を祀る。

「 旧暦十月に全国の神々が大国主大神の許に集まり、 人々の幸福、生成発展のため神議される神在祭が斉行される。 そのため、神無月は出雲では神在月といわれ、 旧暦十月十一日〜 十七日まで神在祭が斉行される。 十九社はその際の神々の宿舎となる。 また、平素は全国八百万神の御遙拝所になる。 」

出雲へ行かず、村や家に留まる田の神や、家の神などの留守神(荒神様など)が いるので、すべての神が出雲に出向くわけではない。

|

|

| ||

本殿瑞垣の真後ろに廻ると、小さな兎の置物が沢山あって、

瑞垣の先には本殿、左側に二つの千木の付いた社殿が見えた。

これは、本殿の東にある御向社(大神大后神社)と天前社(伊能知比賣神社)である。

「

御向社(みむかいのやしろ)には、大国主の正后・須勢理毘賣命が、

天前社(あまさきのやしろ)には、大国主が亡くなったときに蘇生を行った、

蚶貝比賣命、蛤貝比賣命を祀られている。 」

振り返ると新しい社殿が八雲山を背にしてあるが、出雲神社という神社である。

素鵞社(そがのやしろ)と呼ばれ、

大国主命の父(または祖先)の素戔嗚尊を祀る社である。 」

その先(東側)に廻ると瑞垣の外に釜社(かまのやしろ)があり、

素戔嗚尊の子の宇迦之魂神が祀られていた。

その先には東十九社があった。 これで一周したことになる。

拝殿まで戻り、

左手のお札授与所で娘は友達に頼まれた良縁祈願のお守りを大量に手に入れた。

これが一番のお土産になるといった。

大社を出て、昼飯を食べるため、出雲そばの店にいった。

「 出雲そばは小さな器に堅めのめんが乗せられ、 数段に重ねられた器と甘辛いだしが入った器が盆にのせられ運ばれてくる。 小さな器の面にだしをそのままかけて食べるというものである。 二十年以上も前に五段のそばを食べた時は麺がもっと堅く、 しるをかけても麺が歯にあったという印象があり、変わった食べ物と思った。 今回訪れた店では麺がそれほど堅くなく、汁もマイルドだった。 時代の経過で変わったのか、店により造り方が違うのかは分からないが、 とにかくうまかった。 」

|

|

| ||

訪問日 平成二十八年(2016)十月二十六日

この続きは 「 出雲の神社巡り 」 をごらんください。