「

日本人と結婚し、小泉八雲と名を変えた英国人・ラッカデイヨハーンは

明治二十四年四月五日、西田千太郎と行楽と取材を兼ね、

人力車で松江郊外の神社めぐりを行っている。

八重垣神社では鏡の池にとくに興味を示したという。

八重垣神社のお札類をイギリスオックスフォード大學の博物館に贈り、

今も残っている。 」

◎ 縁結びの神社 八重垣神社(やえがきじんじゃ)

「 八重垣神社は松江市佐草町に鎮座する神社で、意宇六社の一つで、 縁結びの神社として有名である。 」

大鳥居の道の反対には、大きな夫婦椿・蓮理玉椿があり、

鳥居をくぐると立派な随神門がある。

その間の右側に「八重垣神社由来」という立派な説明板がある。

説明板 「八重垣神社由来」

「 八重垣神社は八岐大蛇退治ゆかりの神社です。

縁結びで名高いこの神社の鏡の池は、

稲田姫が飲料水を得また姿を写されたところと云われています。

早く出雲八重垣に縁を結が 願いたいという歌は出雲において最も古い民謡で、

御祭神も八岐大蛇を退治した高天原第一の英雄素戔鳴尊と、

国の乙女の花とうたわれた稲田姫の御夫婦がおまつりしてあります。

素戔鳴尊が八岐大蛇を御退治になる際、

斐の川上から七里を離れた佐久佐女の森(奥の院)が安全な場所であるとしてえらび、大杉を中心に八重垣を造って姫をお隠しなさいました。

そして、大蛇を退治して、

「八重立つ出雲八重垣妻込みに八重垣渡るその八重垣を」という喜びの歌い、

両親の許しを得て 「 いざさらばいざさらば連れて帰らむ佐草の郷に 」

という出雲神楽にもある通り、

この佐草の地に宮造りをして御夫婦の宮居とされ、縁結びの道をひらき、

掠奪結婚から正式結婚の範を示し、出雲の縁結びの大神として、

又家庭和合、子孫繁栄、安産災難除、和歌の祖神として、

古来朝廷、国司、藩主の崇敬が厚く、御神徳高い神国出雲の古社であり、

名社であります。 」

随神門をくぐると一対の狛犬があるが、たてがみに特徴があり、

日本の神社に狛犬が登場した初期ごろのものではないかといわれる。

右手に社務所があり、正面に拝殿が見えてきた。

「八重立つ出雲八重垣妻込みに八重垣渡るその八重垣を」 と刻まれた石碑は、

本殿の左手の境内にあった。

|

|

| ||

八重垣神社の本殿は江戸中期、 拝殿は昭和三十九年(1964) に再建されたものである。

「 本殿にあった国重要文化財指定の板壁画・板絵著色神像は宝物殿に納められている。 神社の障壁画としては日本最古のものといわれ、落箔が甚だしいが、 戦後造営のさい、本殿から取り外して樹脂注入などの保存措置が講じられた。 全部で三面あるが、稲田姫を描いたとされる、 もと正面にあった壁画が最も保存がよく、匂うような肌と髪、鮮やかな紅の唇など、とても数百年を経たとは思えないほど。 ヤリガンナで仕上げたスギ板の上に直接描かれているが、 絵具などは現代すでに求め難い優秀なものが使われているという。 」

本殿の右手に、荒神・伊勢宮・脚摩乳社、左手に社白社・山神社・貴布也祢社・

手摩乳社の小さな社が並ぶ。

面白いと思ったのは夫婦椿乙女椿の隣にある山神社で、

大山祇命と石長姫命が祭神だが、

祠の前にあるのは男性のシンボルを石で作ったものだった。

伊勢宮は天照大神と書かれた石碑である。 その先は出口で、右側は玉垣。

出口から宮橋を渡ると、夫婦杉があり、

ここは奥の院といわれる小さな佐久佐女の森である。

「 この森は佐久佐女(さくさめ)の森といい、小さいながら老杉などが生い茂り、 地表にあらわになった木々の根が異様である。 神社がまだ社殿を持たないころ、 人々が巨石や老木に神々が宿ると信仰した磐座(いわくら)、 神籬(ひもろぎ)の跡と思われるところである。 」

その中にある鏡の池には若い男女が集まっていた。

鏡の池には、稲田姫が化粧の時の鏡がわりに使ったという伝承がある。

また、大蛇退治の時、稲田姫が身を隠されたという、

故事に由来する五月三日の身隠(みかくし)神事の舞台も、ここで行われる。

最近若い女性に人気なのは縁占いである。

「 池に硬貨を乗せた用紙を浮かべ、 その沈み具合いで縁の遅速を占う「縁占い」である。 社務所で売られている薄い半紙の中央に、小銭を乗せて池に浮かべると、 お告げの文字が浮かぶという手法。 紙が遠くの方へ流れていけば、遠くの人と縁があり、早く沈めば、 早く縁づくといわれる。 このため、軽い1円玉を使うのを避け、10円もしくは100円で占いを行う。 また、紙の上をイモリが横切って泳いでいくと、大変な吉縁に恵まれるという。 」

|

|

| ||

神魂神社(かもすじんじゃ)

「 松江に住み日本に帰化した小泉八雲は、明治二十四年四月五日に西田千太郎と訪れて、 杵築の国造へ火鑽を授ける習慣、天穂日命が臨降時に使用したという鉄の大釜、 伊弉諾尊、伊弉冉尊の神鳥とされるセキレイの伝承について記している。 」

神魂神社は小高い丘にあった。

駐車場を出て、鳥居をくぐると鬱蒼とした樹木の中を歩く。

すると、右手に急な石段があり、これが男坂、直進すればなだらかな道で女道である。

「 ここは意宇(おう)平野の一角で、意宇平野は古代から栄えていた所で、 近くに出雲国庁跡や国分寺、出雲国山代郡正倉跡があり、八雲風土記の丘がある。 また、県下最大の規模を持つ山代二子塚はじめ、 代表的な古墳はこの付近に集中している。 」

急な石段を上りきると現れるのは神魂神社の拝殿である。

「

神魂神社は、伊弉冉尊(イザナミノミコト)を主祭神、

伊弉諾尊(イザサキノミコト)を副祭神とする神社で、

近くの熊野大社、八重垣神社、六所神社などとともに、意宇六社の一つに数えられ、

大庭(おおば)の大宮さん と親しまれている。

神社の案内によると、

「 当社は出雲国造の大祖天穂日命(あめのほひのみこと)がこの地に天降られ、

出雲の守護神として創建以来、天穂日命の子孫が出雲国造として、

二十五代まで奉仕され、

大社移住後も神火相続式、古伝新嘗祭奉仕のため参向されている。 」 とあるが、

何故か延喜式に記載されておらず、出雲国風土記にも出てこない。

出雲国造家とゆかりが深く、古くは国造家の私斎場的性格だったためかとも思われる。 」

巨大な自然石を積み上げた石段といい、

古代出雲の神々の里らしいたたずまいを見せる神社で、霊気が漂う気がした。

本殿は室町時代初期正平元年(1346)の建立の大社造である。

「 その大きさは三間四方、高さ四丈あり、出雲大社本殿とは規模を異にするが、 床が高く、木太く、とくに前面と後方の中央にある、 宇豆柱(うずばしら)と呼ばれる柱が壁から 著しく張り出していることは大社造の古式に則っているとされ、 最古の大社造として昭和二十七年三月国宝に指定されている。 」

一見白木造りのようだが、往古は彩色されていたといわれ、 屋根裏あたりにかすかに痕跡を留める。

「 本殿内陣は狩野山楽、土佐光起の筆と伝えられる極彩色の壁画九面にて囲まれ、 天床は九つの瑞雲が五色に彩られている。 本殿の屋根の前後を飾る千木(ちぎ)の先端が水平に切ってあるのは、 内そぎ と呼ばれるが、 これは祭神が女神であることを示すものである。 これに対し、出雲大社や佐太神社など男神を主祭神とする神社では、 千木の先端が垂直に切ってある、外そぎである。 」

拝殿の右手に社務所、その先には多くの末社が小さな社を並べている。

「

本殿の左手には二つの大きな社があるが、

右側の社は貴布祢(きふね)神社と稲荷神社が一緒に祀られている。

この社殿は桃山時代の建築様式を伝える二間社流れづくりで、

国の重要文化財に指定されている。

流れづくりそのものも出雲地方では珍しいが、

一般的な流れづくりは前側の柱間が一間か三間の奇数であるのに対し、

この社殿は二社を同時に収容するためか、二間に仕切っている。 」

古い鉄釜は出雲国造の祖神である天穂日命が高天原から降臨された時、 乗って来られたと伝えられ、十二月十三日に御釜神事(おかましんじ)が行われる。 古代このあたりが鉄の産地であったことを示す遺物の一つである。

|

|

| ||

◎ 須佐神社(すさじんじゃ)

「

出雲市には神社が多く、パワースポットとしても有名な神社がある。

出雲市佐田町宮内にある須佐神社はその一つで、旧社格は国幣小社である。

山あいの田園風景の中に立つ小さな神社だが、境内の中は不思議なパワーに満ち、

日本一のパワースポットとテレビや雑誌で紹介され、最近注目を集めている神社である。 」

須佐神社は島根県中部を南北に流れる神戸川の支流の須佐川のほとりにある。

「

最初は神社の北方の宮尾山にあったとされるが、

中世までには現在地に移ってきたと考えられている。

須佐神社はヤマタノオロチ退治に登場する須佐之男命を主祭神とし、

妻の稲田比売命(いなたひめのみこと)、妻の両親の足摩槌命(あしなづちのみこと)と

手摩槌命(てなづちのみこと)の四神が祀られている。

この地は日本神話に登場するヤマタノオロチを退治した須佐之男命(すさのおのみこと)と関わりが深く、

出雲国風土記 の 須佐郷 の条には、須佐之男命が当地に来て最後の開拓をし、

「 この国は小さい国だがよい処である。

それで自分の名は岩木にはつけない、土地につけると、大神が仰せられて、

大須佐田、小須佐田を定められ、 自分の御魂を自ら鎮められた。 」

と記されている。

即ち、須佐之男命の終焉の地として、御魂鎮の霊地、又御名代としての霊跡地であり、

大神の本宮として大神奉祀の神社中で特に深いえにしを有している。

須佐之男命の御本宮として出雲国風土記では須佐社、延喜式神名帳には須佐神社と記載され、小社に列している。

中世には十三所大明神、大宮大明神、近世では須佐大宮と称したが、

明治四年(1871)に延喜式に記載された須佐神社に改称し、明治五年(1872)に郷社に列格し、

明治六年(1873)県社に、明治三十三年(1900)、国幣小社に昇格した。 」

神社を訪問すると鳥居の右手に「須佐大宮」の標石が建っていた。

鳥居をくぐると常夜燈のある参道で、その先に随神門がある。

随神門に祀られているのは豊磐間戸神と櫛磐間戸神である。

随神門をくぐると右手に古代の正倉ような建物があり、

その先に須佐神社の七不思議 塩井(しおのい) がある。

説明板「塩井(しおのい)」

「 須佐之神がこの潮を汲み、この地を清められたという。

この塩井は大社の稲佐の浜に続いており、

湧出に間濁があるのは潮の干満と関係があるという。

満潮の時は付近の地面に潮の花がふく。 わずかに塩味を感じる。 」

須佐神社の宮司は手摩槌命を祖神として七十八代目という。

稲田姫命の両親、足摩槌命、手摩槌命が、

須佐の宮地を守る稲田の首(いなたのおびと)に任じられ、

須佐宮司家は国土開拓に功ありし国つ神の末裔として、

古き世には国造に命ぜられ、今日まで脈々続いてきたという。

自分の祖先が分かるのは驚く。 」

随神門の先左右にある正倉のようなものは東末社と西末社である。

「 東西末社には天忍穂耳命、天穂日命、天津彦根命、活津彦根命、 熊野樟日命、市杵嶋姫命、田心姫命、湍津姫命が祀られている。 」

右手のその先には塩井があり、隣は神楽殿。

塩井(しおのい)は須佐神社の七不思議の一つである。

「

須佐之神がこの潮を汲み、この地を清められたという。

この塩井は大社の稲佐の浜に続いており、

湧出に間濁があるのは潮の干満と関係あるという。

満潮のときは付近の地面に潮の花がふく。 わずかに塩の味を感じる。 」

|

|

| ||

その先にあるのは須佐神社の拝殿、幣殿、本殿である。

「 須佐神社は出雲の大宮と称えられ、 朝廷をはじめ国守、藩主、武将、世人の尊敬は厚く、 社殿の造営は武将や藩主によって行なわれてきた。 」

現在の本殿は天文二十三年(1554)建築の大社造りで、尼子晴久の造営とされ、 県の文化財に指定されている。

「

本殿の高さは七間(12m)あり、真中の柱から右の片方だけ二間になっている。

屋根は切妻とち葺きで、厚さ一センチ〜三センチの板を使用し、

全体に段がついている。

大社造りとは四方の柱の間に一本ずつの柱がある。

即ち方二間で中央に真株がある。

中央と右中間の柱の間を壁でとじ、その奥を神座とする。

向って右方一間を出入口とし、階(きざはし)をつくる。

入口が右に偏っているのは他に例がなく、

神社と住居が分離しない原始の建築方法を伝えている。

屋根は切妻とち葺きで、妻の方に入口がある。 」

社殿の後ろは鬱蒼とした森で、 入っていくと左側にしめなわで巻かれている大杉の巨木がある。

説明板 「大杉」

「 昔、加賀藩から帆柱にと金八百両で所望されたが、

須佐国造がこれをことわったと伝えられる。

幹間二十尺(約六米)、根余り三十尺(約九米)、樹高百尺だったが、

風雪の被害にあい、今は七十尺(約二十一米)となっている。

樹齢は約千三百年といわれている。 」

大杉は神社の御神木で、この地を守るかのように立っていて、 幹から大地へと這う見事な根には、生命の源のような力強さを感じる。

「

千三百年もの長い間、ここに立ち、栄枯盛衰の歴史を見てきた大杉!!

天を仰ぐように見上げると、大杉の威厳に満ちた佇まいに圧倒されるとともに

悠久の時の重みが伝わってくるようである。

神々の国出雲でも、指折りのパワースポットの一つとされ、

大杉の皮がはがされるという被害が続き、大杉の周囲には柵が設けられた。 」

その近くに小さな祠があり、大杉さんの木精(こだま)600円を売っていた。

その先には「相生の松」の表示があった。

「 須佐神社の七不思議の一つで、 一本で男松と女松の両肌を持つ松の木だったが、 今は枯れて跡だけが残っているだけである。 」

緑に囲まれた荘厳な雰囲気の境内には境内社が佇み、 悠久の時の重みを感じることができた。

「 三穂社は下の御前さんとも呼ばれ、

祭神は三穂津比売命と事代主命である。

また、稲荷社の祭神は稲倉魂命である。

神社の前の道路を挟んで向かい側には、

上の御前さん と呼ばれる、天照大神を祀る天照社があり、

中世には伊勢宮と呼ばれた。 」

|

|

| ||

◎ 日御碕神社(ひのみさきじんじゃ)

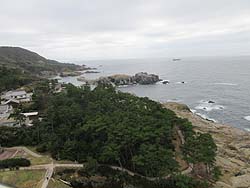

日御碕神社は、島根半島の両端の出雲市日御碕に鎮座する神社である。

日御碕神社の所在の日御碕の浦は出雲風土記に記述がある。

日御碕は、「 御前浜(みさきのはま) 広さ百二十歩あり。

百姓(おおみたから)の家あり。 」 とある御前浜にあたる。

百姓の日御碕の海子(あま)が採集する鮑は名品だったという。

風土記には、日御碕神社の祖形とされる美佐伎社、御前社、百枝槐社がある。

美佐伎社が素盞嗚尊を祭る上の社(神の宮)、元は経島(ふみしま)にあったと思われる。

百枝槐社が、天照大神を祭神とする下の社(日沈宮)とされ、御前社は不明である。 」

駐車場の脇には祖霊社があり、その先を進むと大きな鳥居があった。

参道を進むと目を見張るほど赤い大きな楼門と廻廊があった。

楼門の中には大きな狛犬が左右に分れて安置されているが、

木製はめずらしいと思った。

「日御碕神社の由来」 の説明板があった。

説明板 「日御碕神社の由来」

「 古来、両本社総称して日御碕大神宮と称する。

日沈の宮(ひしずみのみや)は、神代の昔、

素盞嗚尊の御子神・天葦根命又(天冬衣命と申す宮司家の遠祖)

現在地に程近い経島(ふみしま)に、

天照大御神の御神託を受け祀り給うと伝えられる。

また、日出る所、伊勢国五十鈴川の川上に伊勢大神宮を鎮め祀り、日の本の昼を守り、

出雲国日御碕の清江の浜に日沈の宮を建て、日御碕大神宮と称して、

日の本の夜を護らむ。

天平七年乙亥の勅に、輝く日の大神の御霊顕が仰がれる如く、古来、

日御碕は夕日に餞け鎮める霊域とされ、

また、素盞嗚尊は出雲の国土開発の始めとされた大神と称えられ、

日御碕の隠ヶ丘は素尊の神の神魂の鎮めた霊地と崇められた。

神の宮は素尊の神魂鎮まる霊地と崇められた。

神の宮は素尊の神の神魂の鎮める日本総本宮として日沈の宮と共に

出雲の国の大霊験所として皇室を始め普く天下の尊崇を受け、現在に至っている。 」

日御碕神社・社家の小野家は、戦前は出雲大社の千家・北島両家や、 石見一ノ宮の物部神社社家の「金子家」と並び、 全国十四社家の社家華族(男爵)の一つに列する格式を有していたという。

|

|

| ||

上の宮(神の宮)には、楼門脇の廻廊からも行けるが、 下宮(日沈の宮)の本殿脇にある急な石段を上ると、目の前にあった。

「

上の宮 (神の宮) の祭神は素盞嗚尊で、

今から二千五百年以前の安寧天皇十三年に勅令により、現在地移された。

下の宮とこの上の宮の社殿は、西日本に例を見ない総権現造で、

徳川第三代将軍徳川家光の命令により、

幕府直轄で工事が行われ、着工以来十年の歳月をかけ、

寛永二十一年に竣工したものである。 」

楼門の先にあるのは、下の宮とされる 日沈の宮(ひしずみのみや) の拝殿と本殿である。

「

下宮(日沈の宮)の祭神は天照大御神で、

今から千百年前の天暦二年(948)に村上天皇の勅令により、

現在地に移されたという。

内陣の壁面装飾は極彩色で華麗にして荘厳である。

また、柱や欄間の彫刻は見事というほかはない。 」

日御碕神社の建物や鳥居などはほぼ全て国の重要文化財に指定されている。

「

日沈の宮(下の宮)の本殿 幣殿、拝殿(合1棟)、玉垣、禊所、廻廊、楼門、門客人社、

そして、上の宮(神の宮)の本殿・幣殿・拝殿(合1棟)、玉垣、宝庫、鳥居(2基)

その他、国宝の 白糸威鎧(しろいとおどしよろい)兜・大袖付 -

鎌倉時代(塩冶高貞寄進)や重要文化財の藍韋威腹巻(あいかわおどしはらまき) - 南北朝時代(名和長年寄進)が所蔵されている。 」

|

|

| ||

◎ 稲佐の浜と阿国の里

「

稲佐の浜は、出雲大社の西の方へ一キロ程行ったところにある海岸で、

国譲り、国引きの神話の舞台となったといわれるところである。

また、旧暦十月の神在月に全国の八百万の神々をお迎えする浜でもある。

夏夏には稲佐の浜海水浴場として海水浴が楽しめる。 」

稲佐の浜にある丸い島は、地元で 「べんてんさん」 と呼ばれて親しまれている弁天島である。

「 かつては、稲佐湾のはるか沖にあったため、 沖ノ御前、沖ノ島と呼ばれていて、 昭和六十年頃までは島の前まで波が打ち寄せていた。 近年、急に砂浜が広がり、現在では島の後まで歩いて行けるようになった。 明治以前の神仏習合の頃には弁財天が祀られていたが、 現在祀られているのは、豊玉豊玉毘古命(とよたまひこのみこと)である。」

稲佐の浜の南には、国引きのとき、島を結ぶ綱になったという、

長浜海岸(薗の長浜)が続いていて、サイクリングロードになっている。

また、五十メートル程入った山手の民家の庭先に、

屏風を立てた様な岩・屏風岩がある。

「 高天原からの使者として派遣された武甕槌神(たけみかづちのかみ)が この岩陰で、大国主大神(オオクニヌシノカミ)とが、国譲りの話合いをされた、 と伝えられるところである。 」

出雲大社と稲佐の浜との中間地点に、阿国の墓の表示を見付けたので、立ち寄る。

入口に 「歌舞伎の始祖阿国) と書かれた常夜燈がある。

山根の太鼓原の石段を上ると、出雲市が建てた 「出雲阿国の墓」 の説明板がある。

説明板「出雲阿国の墓」

「 日本を代表する芸能歌舞伎の始祖として知られる出雲阿国は、

大社町の鍛冶職中村三右衛門の子で、出雲大社の巫女であったと伝えられる。

天正の頃、出雲大社本殿の修復勧進のため、京都に入り、

世にいう歌舞伎踊りを創始した。

豊臣秀吉、徳川家康の御前でも、この歌舞伎踊りを披露するほどに名を上げ、

世に 「天下一阿国」 として知られた。

また、阿国と名護屋山三との熱愛ぶりも今の世にも語り継がれている。 」

平成三年に建立された 「 ABCミュージカル阿国公演成功記念 」 、

「 をどり座阿国公演記念の碑 」 の石碑が並ん建っている。

出雲阿国の墓は、出雲阿国の生家である中村家の墓の隣にあった。

「 名護屋山三は、安土桃山時代の武士で、蒲生氏、森氏の家臣。 類稀な美貌の持ち主で、蒲生氏郷が少女と勘違いした程。 出家して宗圓を名乗ったが、 細川幽斉は 「 かしこくも身をかへてける薄衣にしきにまさる墨染めのそで 」 と歌に詠み、 粗末な薄衣ですら、宗圓が身につければ、 錦にも勝る墨染めのそでに見粉うようであると賞賛したという。 」

|

|

| ||

◎ 黄泉比良坂(よもつひらさか)

黄泉比良坂は、松江市東出雲町揖屋にある。

「 揖屋は、古くから中海の漁獲物を原料とした、 直径7〜8cm、長さは70cmもある、豪快な 「野焼きかまぼこ」 が知られて、 昭和三十年頃まではここで出来た野焼きかまぼこを毎日百人程の人が、 岡山や広島まで売り歩いたといわれる。 」

国道9号線平賀交叉点には、「 黄泉比良坂右折700m 」 の標識がある。

古事記に、黄泉比良坂(よもつひらさか)の記載がある。

「 伊邪那岐命が黄泉国から還ろうとした時、

追って来る悪霊邪鬼を桃子(もものみ)で撃退した坂で、

現世と黄泉の国の境とされ、古来、亡くなった人との再会を求めて、

人が来るなど、最近の人気スポットである。

また、大穴牟遅神(おおあなむじのかみ)、後の大国主神が黄泉の国で、

須佐之男神の課す様々な試練を克服し、

妻の須勢理昆売(すせりひめ)と共に還ろうとしたとき、

須佐之男神が追い至って、大国主神の名を与え、

国造りを許したのもこの坂である。

その場所については、 「 故(かれ)其のいわいる黄泉良比坂は、

今の出雲国の伊賦夜坂と謂うなり 」 と記している。 」

標識の指示通り進み、鉄道踏切を越えると、うっそうとした森の入口に駐車場がある。

「 黄泉良比坂 伊賦夜坂 今、出雲国伊賦夜坂と謂う故に其の謂はゆる黄泉良比坂は 」 という看板がある。

看板の文字

「

女優北川景子さんが主演を務めた映画「瞬」(またたき)」のロケ地である。

亡くなった恋人にもう一度会いたいと訪れる場所、生と死の境とされるこの坂で、

映画のラストシーンを飾る大事なシーンが撮影されました。

「 神代の時代、伊邪那岐命(イザサキノミコト)は、

先立たれた最愛の妻・伊邪那美命(イザナミノミコト)にもう一度逢いたいと、

黄泉の国へと旅立ちます。

古事記ではこの黄泉の国(あの世)と現世(この世)との境が黄泉良比坂であり、

現在の松江市東出雲町にあるこの場所、伊賦夜坂(いふやさか)である、とされています。

昼間もひんやりとした冷気に包まれるこの神秘的なスポットとして、

「 逢いたい人にもう一度逢える場所 」 として

、ひっそり佇んでいます。 」

森の入口に昭和に建てられた石碑があり、その西方の山道が、

伊賦夜坂といわれている。

坂を上ると、塞(さえ)の神が祀られている。

その先に岩石があり、ここがあの世との境界とされる。

「 塞(さえ)の神は、日本書紀に、伊弉諾尊が伊賦夜坂で、 「 ここから入って来てはならぬ 」 と言って投げた杖から出現した神であると、記されている。 」

|

|

| ||

| 「黄泉良比坂 伊賦夜坂」看板 | 伊賦夜坂 | 塞の神付近 |

◎ 揖夜神社(いやじんじゃ)

国道9号線と交叉する旧道(県道191号)を行くと、

JR揖屋駅の手前に、揖夜神社(いやじんじゃ)の石柱と鳥居がある。

また、「 出雲街道 」の説明板が建っている。

説明板 「出雲街道」

「 鳥居の前は出雲大社から姫路に至る約二百三十五キロの出雲街道が通り、

江戸時代には、東出雲の行商人が中海でとれた海の幸、

豊かな山の幸を天秤でかついて、この街道を行き来していた。 」

揖夜神社は八重垣神社、熊野大社などと共に意宇六社の一つに数えられる神社で、 祭神が伊弉諾尊(イザサキノミコト) とともに、 国造りをした伊弉冉尊(イザナミノミコト) という女神であることから、 働く女性のパワースポットといわれる。

「 出雲国風土記には、伊布夜(いふや)社 と記される古社で、

日本書記の斉明天皇五年(659)の条に、

「 言屋(いふや)社 」 として、出雲大社の創建にかかわった社として記され、

古事記では、黄泉国の入口、黄泉良比坂は伊布夜坂と表現され、

黄泉の世界と関係の深い神社として、中央でも重視された神社であった。

平安時代末から南北朝時代まで、荘官として派遣されていた大宅氏が、

「別火」 と呼ばれた神職に就き、当社を支配。

室町時代以降は、出雲国造の命を受けて、

神魂神社の神職の秋上氏が神主を兼任していた。

江戸時代には井上氏が別火となり現在に至る。

現在も、造営にあたっては出雲国造家から奉幣を受けるという。

武将の崇敬が篤く、大内義隆が太刀と神馬を寄進、尼子晴久が百貫の土地を寄進、

天正十一年(1583) 、毛利元秋が社殿を造営、堀尾吉晴は元和元年(1615) 社殿を再建、

京極忠高は、寛永十四年(1637) 社殿の修復を行っている。

松平氏になってからは、社殿の営繕は松江藩作事方が行ったという。 」

鳥居の先には神門(随神門)があり、その先には狛犬や背の高い常夜燈があった。

その先の左側に社務所があり、その先の右手に天満宮と恵比須社、

その奥に荒神社がある。

揖夜神社の拝殿と本殿は左側にあり、本殿の右側には大きな社殿の三穂津姫神社、

左側には小さな祠の韓国伊太氏神社が配祀されていた。

拝殿と本殿は大社造りであるが、神座は出雲大社とは反対で、

左から右に向かっているのが特徴である。

|

|

| ||

| 神門(随神門) | 揖夜神社拝殿 | 韓国伊太氏神社、 (奥)揖夜神社本殿 |

訪問日 日御崎神社・須佐神社 平成二十八年(2016)十月二十六日

黄泉比良坂・揖夜神社 平成二十八年(2016)十月二十七日

八重垣神社・神魂神社 平成二十八年(2016)十月二十八日