萩城下町は、長州藩の萩城を中心に形成された城下町である。

慶長九年(1604)、長門と周防の二国に減封された毛利輝元が、

萩城と平行して建設を進め、長州藩の拠点として機能した。

◎ 萩城下町

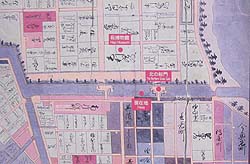

江戸時代の絵図を見ると、北の総門の東 (この絵図では下) に外掘があり、 その先は下級武士や商人が住む城下町だった。

「 萩城外掘は、

萩城三の丸(堀内)と城下町を分ける長さは約七百四十メートルの堀で、

元和八年(1622)に完成したといわれる。 当初は二十間(約40m)の幅があり、

堀端には町家はなかった。 十七世紀の終り頃から次第に町家がつくられるになり、

外掘は城下町の発展で埋め立てられ、十四間に、

天文四年(1739)には八間(16m)幅と狭まっていった。

新しく出来た町は北片河町、南片河町と呼れた。

現在は、一つ南の道に橋が架かり、北の総門とは遊歩道で繋がっているが、

江戸時代には北の総門からこの橋まで遊歩道の両脇に民家が立ち並んでいた、という。

このあたりには菊屋家住宅や久保田家住宅など、古い建物が残っていた。

説明板「菊屋家住宅」

「 菊屋家住宅は国の指定重要文化財で、

主屋は十七世紀前期、本蔵、金蔵、米蔵、釜場は十八世紀〜十九世紀の建築である。

萩藩の御用を勤め、藩を支えた豪商の家で、御成道に面し、

伊勢屋横丁、菊屋横丁の南北二筋の小路にまたがる。

毛利藩の本陣、御用宅として藩主や藩の賓客をもてなした書院や書院庭園が残っている。 」

説明板「久保田家」

「 呉服商、酒造業を営んでいた久保田家は主屋、門、塀、離れが旧御成街道に面し、

菊屋と対峙するかのように立ち並んでいる。

両家の主屋同士が向い合い、立ちの低い菊屋家の主屋に対し、

久保田家の主屋は屋根裏に物置や使用人の寝間を設けた「つし二階」を持ち、

立ちが高く、両者の対比はそれぞれの建物が建てられた時代的特色をよく表している。

幕末から明治前期にかけてのの建物で、

意匠、構造技術に優れ、酒造業で繁栄した往時の状況を良く伝えている。 」

|

|

| ||

小路に入ると、「史跡萩城城下町」 の石柱があり、傍らに説明板がある。

「 小路沿いは中、下級の武家屋敷で、 木戸孝允旧宅、青木周弼、周蔵の旧宅(江戸屋横丁)、 高杉晋作旧宅跡(菊屋横丁)などがある。 」

左手に、「木戸孝允誕生地」 の石柱が建つ家があった。

この通りが江戸屋横丁で、その先に交叉する小路が慶安橋通りで、

その通りに入り、右折した先ににあるのが菊屋横丁である。

「青木周弼、研蔵、周蔵の旧宅」 の標柱がある屋敷前に、説明板がある。

「 青木周弼は萩藩の藩医で、日本屈指の蘭学者である。 この屋敷は安政六年(1859)に建てられたと思われる。 実弟の研蔵も長崎で最新の医学を学び、種痘の技術を初めて藩に持ち帰り、 天然痘を予防することに尽くした。 また、映画のロケによく使われる。 」

|

|

| ||

円政寺前には、「 高杉晋作・伊東博文両公幼年勉学之所 二孝子祈願之金毘羅社 」 の石柱があり、小さな説明板があった。

「 法光院(明治三年に改名し、 現在は円政寺)住職・恵運は、伊東博文の母(林琴子)と従兄弟である。 伊東博文は、山口県熊毛郡大和町東荷(現光市)で、1841年に生まれた。 十一歳の時、法光院に一年半預けられて、住職から読み書きを習った。 」

菊屋横丁には 「高杉晋作誕生地」 と 「高杉春樹旧宅」 と書かれた石柱が建っている。

説明板

「 高杉晋作は萩藩士高杉小忠太の長男として天保十年(1839)に生まれ、

安政四年(1857)久坂玄瑞のすすめで、松下村塾に入門し、吉田松陰の教えを受けた。

奇兵隊の創設、四国艦隊との講和談判、下関挙兵を行い、明治維新のため尽力したが、

維新を待たず慶応三年(1867)、二十八歳の若さで病死した。

旧宅内には産湯に使ったといわれる井戸が残っている。 」

白壁の家の一角に、田中義一の説明板がある。

説明板

「 田中義一は、幕末頃、藩主の御六尺(かごかき)田中家の三男として、

文久三年(1863)に、この地に生まれた。

幼名は乙熊、三歳のとき、平安古に移り、成長して義一に名を改めた。

萩の乱に参加したが、陸大に進学し、大正七年陸軍大臣に、

昭和二年には内閣総理大臣となり、外務大臣、拓務大臣を兼務した。 」

|

|

| ||

近くの晋作広場には 「高杉晋作立志像」 が建っていた。

高杉晋作が師事した吉田松陰を祀る松陰神社に行った。

場所は津和野から萩に入る入口に面している。

境内には、国の指定史跡の 「松下村塾」 があり、説明板が立っている。

説明板

「 吉田松陰は、安政四年(1857)実家の杉家宅地内にあった小屋を改造して、

八畳の塾舎とし、更にその翌年、十畳半の増築した。

これが現在の松下村塾である。 二十七才のことである。

ここで松陰が教育した期間は一年であり、

実家に幽閉室時代を通算しても二年半に過ぎない。

この短い期間に、この粗末な教室から若い松陰塾グループが育ち、

安政の大獄で刑死した師を継いで、尊穣倒幕運動に挺身し、

明治維新の原動力となった。

同志の主な者は激動期に死んでいったが、生き残ったものは維新の中枢と立って、

新しい日本を指導することになった。 」

部屋の中を見ると、写真が飾られていたが、松下村塾の生徒達なのだろう、と思った。

|

|

| ||

松下村塾の奥にあるのが、吉田松陰の実家・杉家住宅である。

「国指定史跡 吉田松陰幽囚の旧宅」 の説明板

「 この建物は、吉田松陰の父・杉百合之助の旧宅であるが、 始め、家禄四十九石余の親族・瀬能家から借りたもおで、かなり広い。 松陰は、伊豆下田港で海外渡航に失敗して、江戸獄に移されていたが、 安政二年(1855) 許されて、実家へお預けとなり、三畳半室に幽囚されることになった。 ここで、父兄や近親が松陰の講義を開き、やがて入門者が増えて、 私塾の形態ができるようになった。 この講義は、安政四年、松下村塾に移るまで一年半ばかり続いた。 松陰は安政五年、老中間部詮勝の要撃を企てたために、野山獄に再入獄前の約一月間、 再びここに幽囚される身となった。 」

境内にある 「茶室花月楼」 の説明板

「 萩藩七代藩主・毛利重就(もうりしげたか)が、安永五年(1776)、 三田尻(防府市)の別邸内に建てたもので、藩政時代に萩に移してあったが、 昭和三十四年にここに移された。 花月楼形式の茶室は、江戸中期に考案された花月式の茶会ができるように設計されたもので、それには八畳、八畳以上の広間が必要とされている。 」

松陰神社には吉田松陰が祀られ、隣の松門神社には松下村塾生と門下生が祀られている。

「 松陰神社は、明治二十三年八月、松下村塾が改修された際、 その西側に間口一間半、奥行二間の土蔵造りの小祠を建立し、 私祠として松陰を祀ったが、明治四十年に松陰神社となり、その祠が本殿になった。 現在の立派な社殿は、昭和三十年に建立されたもので、 旧社殿の小祠は北隣に移されて、 松下村塾生、門下生四十二柱を祀る松門神社の社殿になっている。 」

|

|

| ||

松陰神社を跡にして、萩城三の丸地区に向った。

「 江戸時代、三の丸は重臣の居住区で、

孫藩に当る厚狭毛利家の萩屋敷もここに建てられていた。

大身の武士の居住地区だった堀内地区は、旧藩時代のままの姿をとどめている。 」

萩城の東南に口羽家住宅があり、 「口羽家住宅二棟(国の指定重要文化財)」 の説明板が立っていた。

説明板「口羽家住宅二棟(国の指定重要文化財)」

「 口羽家は、萩藩の寄組士(1018石余)で、代々萩城の三の丸に住んだ。

表門は、現存するものでは最大の長屋門で、片潜戸の左に門番所を設けている。

長屋は、東面切妻造り、西面入母屋造り、桟瓦葺きで、

東面に入母屋造りの突出部を設けた形式になっている。

いずれも、十八世紀後半から十九世紀初めのものと思われる。 」

その他にも、武家屋敷が残っている。

北門近くに 「旧繁沢家長屋門」 の説明板がある。

「 繁沢家は、阿川毛利家(7391石余) の分家で、 萩藩寄組(1094余石) に属し、 給領地を 大津郡三隅村(現在の長門市) と 阿武郡小川村(現在の萩市) などに持っていた。 建物は、桟瓦葺き、切妻造り、桁行三十五・五メートル、梁間四・九メートル、 中央から左寄りに門が設けられている。 同家藩政初期の当主・繁沢就充(はんざわなりみつ)は、藩要職として活躍した。 」

なお、阿川毛利家は、元就の二男・吉川元春の長男・元長を始祖とする家系である。

弟の二男・元氏が、吉川家を継ぎ、岩国城の城主になった。

その南にある 「益田規施旧宅地」 の石柱が建つ住宅前に、

「旧益田家物見矢倉」 の説明板がある。

説明板「旧益田家物見矢倉」

「 益田家は、萩藩永代家老(12062石余) の家柄で、

阿武郡須佐に領地をもっていた。 建物は、木造本瓦葺き、入母屋造、

桁行十一・〇六メートル、梁間は五・〇六メートルである。

石組の上に、単層の堅固な建物で、矢倉長屋と称され、物見も兼ねていた。

棟瓦、懸魚、格子窓などの意匠や規模がすぐれている。

当家幕末の当主・益田規施は、藩主毛利敬親のとき、国家老などの要職をつとめ、

藩政改革に尽したが、

元治元年(1864) 禁門の変の責任者として、徳山藩へお預けとなり、

切腹されられた (年三十二歳) 」

|

|

| ||

繁沢家の北側に、「旧周布家長屋門」 の説明板がある。

説明板「旧周布家長屋門」

「 周布家(すうけ)は、萩藩永代家老・益田家の庶流で、

石見国周布郷の地頭職として周布村に住し、周布を氏としたことに始まる。

藩政時代は、大組士の筆頭として、千五百三十石余の知行地を長門市渋木に領していた。

この長屋門は、同家萩屋敷の表門で、平屋建、本瓦葺、東西の桁行二十一・九メートル、

東端から北に折れ曲がった部分の桁行十一・二メートル、

梁間三・九六メートルの道路に沿った長い建物である。

中央から東寄りの所に、二・四六メートル幅の門を構えて、開き扉を設けている。

建物の外観は、腰部を下見張りとし、基礎に見事な切石積みがあり、

上部は白漆喰大壁造りである。

江戸中期の代表的な武家屋敷長屋様式を残している。 」

旧益田家物見矢倉の東には、再建された北の総門がある。

説明板「北の総門」

「 北の総門は、三の丸(堀内)の入口である総門の一つである。

総門は、北、中、平安古の三ヶ所があり、あわせて、大手三つの門と呼ばれていた。

昼間は門番が常駐して出入りの者を監視し、夜は門を閉じて、

鑑札を持つものしか通れなかった。

天文年間(1739〜1740)の絵図によると、

北、中の総門前に、新たな枡形と南北の船着場が描かれている。

枡形と土橋には土塀が巡り、船着場に続く箇所は喰い違いになっている。

この時期に、北、中の総門周辺が再整備されたことがうかがえる。 」

萩市は北の総門を平成十六年(2004)に復元した。

「

北の総門の周囲は、発掘調査で枡形や土塁、裾の石組、

船着場の石段や石敷遺構を検出し、修復した。

土塀は、萩城の土塀を参考として復元し、平成二十三年(2011)に完成した。 」

三の門の一つ、南門は、平安古の総門と呼ばれ、

口羽家住宅の東、堀内鍵曲という小路の先の旧児玉家長屋門の右手にあった。

外掘に架けられた玄武岩の石橋・平安橋は現存している。

|

|

| ||

この後、萩城へ行った。

この続きは 「 萩城下町と萩城(続き) 」 をごらんください。