鶴ヶ岡城の前身は、鎌倉時代初期に出羽国大泉荘の地頭として封じられた大泉氏により、

築かれた大宝寺城である。

譜代大名の酒井忠勝が、元和八年(1622)、庄内藩を興し、

簡素な造りであった鶴ヶ岡城を近世城郭への大改修に着手、二の丸と三の丸を拡充し、

城下町の整備を行った。

庄内藩の本城としての偉容が完成したのは、三代目忠義の時で、五十四年の歳月を経ていた。

明治四年(1871)の廃藩置県により、鶴ヶ岡城は廃城となり、

明治九年(1876)、城内の建築物は全て破却され、本丸と二の丸の一部が、鶴岡公園となった。

続日本100名城の第108番に選定されている。

鶴岡駅からバスで10分、市役所前バス停で降る。

その前に鶴岡市役所があり、対面には庄銀タクト鶴岡(鶴岡市文化会館)と、致道館がある。

この一帯は鶴ヶ岡城の三の丸跡である。

「 致道館は、庄内藩九代藩主・酒井忠徳が、士風を作新して、

藩政の振興を図るために、文化二年(1805)に創設した庄内藩の学校である。

致道の名称は、論語の一節、「 君子学んで以って其の道を致す 」 をその出典とする。

最初は鶴岡駅前通りにあったが、

文化十三年(1816) 、十代酒井忠器により、現在地(鶴ヶ岡城の三の丸)に移された。 」

致道館へは、用水にかかる木橋を渡り、表御門をくぐる。

門をくぐると左側に唐門があり、塀に囲まれた中の建物は、孔子を祀る聖廟である。

「

毎年二月と八月に、儒学の祖である孔子を祭る釈奠(せきてん)が行われた所である。

釈奠では聖廟に聖像が飾られた。

正面に見えるのは講堂で、右側にはそれに繋がる御入間がある。

御入間は、藩主が御成りの時にお入りになった所である。

全四部屋のうち、特に、御居間の天井と床下は、賊の侵入を防ぐようになっている。 」

|  |

| ||

講堂は、三十畳の講堂と周囲一間半の畳敷縁より出来ている。

「 講堂には、新年の始業式など際に、舎生・試舎生等の生徒が、ここに集まりました。

政教一致の御趣意により、学校に会所を立てたが、

その時、郡代・大目付等の重職は講堂に列席し、諸役人の中、行列以上は西畳縁に、

行列以下は東畳縁に座した。

行列以上とは、役付藩士又は三百石以上の士をいう。

会所は、藩の政務を処理する役所である。

藩主が参勤交代で留守の年には、二日おきに役所として用いられ、

藩役人が集まって藩政の打ち合わせや会議が行われた。 」

講堂の先には、馬場や御元メ詰所や養老堂・学監司業・御台所などが入った建物が建っていたようで、

その間取りが、ブロックで表示されていた。

また、左側には西御門がある。

これらの藩校・致道館は、昭和二十六年(1951)に、国の史跡に指定されている。 」

|

|

| ||

市役所の裏側に、鶴岡カトリック教会の天守堂がある。

鶴岡市役所前に、 「雪の降る町を 発想の地 つるおか」 の石碑が建っている。

市役所の道の反対にある、白い鳥居の下に、「二の丸大手門跡」 の標柱が建っている。

|

|

| ||

現在、大鳥居から庄内神社まで、地続きで行けるが、

江戸時代には、三の丸から二の丸の間に水堀があり、木橋で渡ると、二の丸大手門があった。

現在、この水堀は埋められてない。

橋を渡り、大手門をくぐると、二の丸で、目の前には幅約二十メートルの本丸水堀が本丸を守っていた。

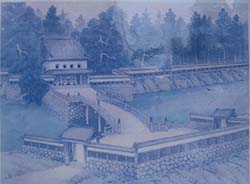

下の鶴ヶ岡城本丸・二の丸図で、当時の様子が確認できる。

|

、「二の丸大手門跡」 の標柱の右側に、掲示している写真は、三の丸から二の丸を写した

明治に壊される前の姿である。

現在は、本丸水堀は正面から右側部分が埋められ、左側のみが残されている。

「 江戸時代、本丸へ行くには、大手門をくぐると、左折する。、

二の丸の南西隅に、二層二階の隅櫓が建てられていた。

その前を右折すると、右側に本丸中橋があり、ここを渡ると、

高麗門と楼門で、構成された本丸中門があった。 」

残された左手の本丸水掘の先に見えるのは大宝館である。

その下に石垣が見えるが、ここが本丸中門跡である。

「 本丸中門の周囲の堀に、石垣が使用されたが、

この城の他の部分は、他の東北地方の城と同様、土塁で築かれていた。

本丸中門跡には、大正天皇即位を記念して建てられた洋館の大宝館と、藤沢周平記念館が建っている。

|

|

| ||

江戸時代には本丸中門をくぐると左手に渡り櫓があり、

その奥の北西隅にも渡り櫓があった。

現在の鶴岡護国神社の社殿が建つ先である。

「 鶴岡護国神社は、明治二十八年(1895)、

戊辰、西南の戦役に殉じられた藩士の霊を祀るために建立された。

拝殿は、酒井氏十代藩主忠器の御霊廟で、江戸時代の貴重な霊廟建築である。 」

大宝館の道の反対に、「明治天皇御、駐輩之地」 の石碑が立っている。

また、藤沢周平記念館の隣の空地に「本丸御殿御玄関跡」の石碑が建っている。

「 本丸には、本丸御殿が建てられ、城主の居館である他、

庄内藩の藩庁でもあった。

明治十年(1877)、出羽之国庄内の総鎮守として、

旧庄内藩主を敬慕する人々の総意により、

酒井家(初代忠次、二代家次、三代忠勝、九代忠徳)を祭神とした庄内神社が、

本丸御殿跡に創建された。 」

|

|

| ||

庄内神社の右手には、「本丸内北門跡」 の石柱が建っている。

北門は、本丸から二の丸に通じる、裏門(通用門)である。

その奥の東北隅の土塁の上には、「本丸御角櫓跡」 の標柱が建っていて、

その姿を復元した絵が描かれている。

鶴ヶ岡城は、元和八年(1622)に、近世城郭へと大改修されたが、

一国一城令が公布された時でもあり、譜代大名ではあるが、

天守の代わりに、二層二階の隅櫓を建てたようである。

訪れた時は紅葉がきれいだったが、鶴岡公園は日本さくら名所100選に選ばれているので、

春に訪れたらよいと思った。

|

|

| ||

御角櫓跡の近くの橋を渡り、水堀を見ながら進むと、右側に致道博物館がある。

「 致道博物館は、郷土文化向上のため、 旧庄内藩酒井家より、伝来の文化財・土地・建物が寄付され、 昭和二十五年(1950)に開設された博物館である。 」

受付とミュージアムショップになっている建物を出ると、右手にあるのが、旧西田川郡役所である。

「 明治十四年(1881)に創建された擬洋風建築で、 ルネサンス様式の模倣が要所に見られる。 棟梁は鶴岡市出身の高橋兼吉と石井竹次郎である。 」

赤門の隣にあるのが、旧鶴岡警察署庁舎である。

「 明治十七年(1884)の創建で、

明治新政府が威信を示すため、初代県令三島通庸の命を受けて建築された。

二階バルコニーからの景観や、鶴を模した破風妻飾りが見どころで、

平成三十年(2018)に修復工事が行われ、創建当時の姿になった。 」

右手にある茅葺の建物は、旧渋谷家住宅である。

「 出羽三山の山麓の田麦俣に、 文政五年(1822)に建てられた、豪雪地帯に適した多層建築で 明治時代に養蚕用に取り付けた高窓が特徴である。 」

|

|

| ||

美術展覧会場の隣に、旧庄内藩主御隠殿がある。

「 元治元年(1864)に、江戸中屋敷の一部を移築した、と伝わる藩主の隠居所で、

明治の廃城後は、旧藩主の住宅・酒井伯爵邸となった。

奥座敷から庭園が眺められる。

酒井氏庭園は、江戸時代の作庭で、静かで趣きのある書院庭園である。

築山林泉庭園の形式で、作庭にあたって遠く鳥海山を借景とした。

四季折々の景観、時には鳥のさえずりが楽しめるという。

昭和五十一年(1976)、酒井氏庭園は国の名勝に指定された。 」

庭の片隅に 「 珍らしや 山をいで(出)羽の 初茄子(なすび) 」

という、芭蕉の句碑が建っている。

「 芭蕉が奥の細道の途時、鶴岡で詠んだ句で、

鶴岡の俳人・長沢千翅(七郎兵衛)が、享保年間に、 自然庵 (現在の本町三丁目にあり、

後に芭蕉庵と称した) の傍らに建立したもの。

後に、湯田川温泉に移されたが、年代も古く貴重であることから、

昭和六十年(1985)に当館に寄贈された。 」

|

|

| ||

所在地 山形県鶴岡市馬場町

鶴ヶ岡城へはJR鶴岡駅からバスで約10分、市役所前で下車、徒歩数分

訪問日 令和二年(2020)十一月二十九日

(ご参考) 鶴ヶ岡城の歴史

「 鶴ヶ岡城の前身は、鎌倉時代初期に、

出羽国大泉荘の地頭として封じられた大泉氏によって築かれた大宝寺城である。

慶長五年(1600)の関ヶ原の戦い後、最上義光が二十四万石から五十七万石を領する大大名となり、

山形城を本城として、庄内地方も支配する。

庄内地方の拠点として、大宝寺城・東禅寺城・尾浦城などを整備拡張し、

慶長八年(1603)、各城の整備が整うと、酒田浜に大亀が上がったことを祝し、

東禅寺城を亀ヶ崎城と改称し、亀ヶ崎に対し、大宝寺城を鶴ヶ岡城と改称した。

最上氏三代目・義俊の元和八年(1622)に、お家騒動(最上騒動)が起こり、最上氏は改易となる。

旧最上領は分割され、庄内地方には信濃国松代より、譜代大名の酒井忠勝が入る。

酒井忠勝は、鶴ヶ岡城を本城と定め、亀ヶ崎城を支城とした。

忠勝は、簡素な造りであった鶴ヶ岡城を近世城郭へ大改修に着手し、二の丸と三の丸を拡充し、

城下町の整備を行った。

庄内藩の本城としての偉容が完成したのは、

三代目忠義の時で、五十四年の歳月を経て完成した。

鶴ヶ岡城は、明治四年(1871)の廃藩置県により廃城となった。

明治九年(1876)、城内の建築物は全て破却され、本丸と二の丸の一部が鶴岡公園となった。 」