山形城は、最上氏の祖・斯波兼頼が延文二年(1357)に創築したのが始まりである。

戦国時代の末期、文禄年間(1592~96)に、その末裔である最上義光が、十数基の櫓を備える、

大規模な平城へ拡張整備する。

最上氏が改易後、入城した鳥居忠政は、城の一部を石垣に替えるなどの大改築を行い、

城の形が定まった。

日本100名城の第10番に選定されている。

山形城は、山形市霞城町にあった平城で、霞城(かじょう)とか、

霞ヶ城(かすみがじょう)とも呼ばれた城である。

山形城跡へは、山形新幹線・奥羽本線山形駅から徒歩約10分の距離である。

JR山形駅西口から北に向うと、「霞城セントラル」 という高い建物があり、

その脇を進むと、「城南橋」 という高架橋があり、その下をくぐると、前方に水堀が見えてくる。

これは、二の丸の水掘で、訪れた時、周囲は紅葉していた。

堀の周りは土塁で造られている。

水掘ヲ前に左折して堀に沿って進む。

正面に大手橋があり、橋の右側の二の丸は石垣造りである。

「

山形城は、鎌倉時代の延文元年(1356)に、出羽国 (山形県と秋田県の一部) を、統括する役人として、

山形に入部した斯波兼頼(しばかねより)によって、翌年の延文二年(1357)に、築城された城を始めとする。

兼頼は、地名をとって、自分の姓を最上氏に改めた。

十一代目の最上義光(もがみよしあき)には、その城を

文禄年間(1592~96)に、十数基の櫓をそなえた、全国有数の規模に拡張した。

最上氏の改易により、元和八年(1622)に城主になった、鳥居忠政が、大幅な改築を行い、

現在の形に整えられた。 」

大手橋を渡ると、両側にある石垣は南大手門の石垣で、二の丸堀で石垣があるのは、 この門の周囲だけだった。

|

|

| ||

江戸時代、大手橋を渡るとあったのが、「二の丸南大手門」である。

「 橋を渡ったところに、高麗門と続き櫓があり、

高麗門をくぐり左折すると枡形で、

その先には巨大な楼門が建ち、行く手を遮る二の丸枡形虎口になっていた。

石垣は、表面をたたいて整え、隙間も埋めた、打込みハギで造られていた。 」

「雁木(二の丸南大手門)」 の説明板がある。 /p>

説明板「雁木(二の丸南大手門)」

「 雁木とは、石垣や土塁に登るための石垣である。

整備前は土中に埋まっていて、その存在は不明だった。

江戸時代の絵図に、この場所に雁木が描かれており、

発掘調査で、絵図通りのところに、一部の石材が検出された。

一部の石材を追加して、現在の雁木に復元した。 」

その先は二の丸跡で、右側に、県体育館・武道館、 左側は 「桜の園」 という名の芝生広場である。

「

山形城は、本丸・二の丸・三の丸が、同心円状に配置された輪郭式平城で、

三重の堀が巡られていた。

三の丸は、一・五キロから二キロほどの楕円形をしており

そこに五百三十四人の上級・中級の最上家家臣の屋敷が建てられ、十一の出入り門が作られた。

城の中心の本丸には天守はなく、本丸御殿のみであった。

二の丸は、東西約三百九十六メートル、南北約四百二十七メートル、の方形で、面積は

約五万千八百坪で、、藩の政治と城の防衛の中心をなしていた。

ここは、斯波氏が建てた中世の居館を拡張して城郭としたもので、

藩の政庁と御三階櫓が建てられ、五つの出入り門が作られていた。 」

かっては、ここに政庁の御殿があり、山形藩の政治の中心になっていたのだが、

現在残るのは、北門や西門に石垣が残るだけである。

西門の北はソフトボール場、北側は児童文化センター・、

野球場・弓道場・駐車場になっていて、これといった遺跡は残っていない。

|

|

| ||

体育館の先の小高いところが本丸跡である。

「本丸御殿広場発掘調査中」 の看板が、建っていた。

「 本丸は、東西約百五十メートル、南北約百六十メートル、

約七千坪の大きさで、天守はなく、二重櫓が三基と、本丸御殿が建っていた。

山形城には山形藩の政庁が置かれたが、鳥居氏以後、たびたび、藩主の交代があり、

山形藩を治める藩主の石高が減少したため、

江戸中期以降は、城の維持が困難になり、

本丸は幕末には更地になっていたようすである。

明治に入ると、陸軍により、本丸跡は本丸の堀とともに、埋められてしまう。 」

現在、埋め立てられた御殿跡を発掘調査しているようすである。

発掘された状態の写真と説明板がある。

説明板の文面

「 本丸御殿の発掘調査で、古い時代の堀跡と石垣が発見された。

堀幅は約四メートル、深さ一メートル八十センチあり、総延長は約三十メートル。

堀の東側石垣は、玉石主体に割石が交じる石垣で、割石は自然角石を使っている。

西側の石垣は、玉石のみで、石も東側に比べ、やや大きな石を使っている。

両岸とも石積みには、目地の通りを意識した様子が見られる。

この堀の中には、大量の瓦を始め、陶磁器などの遺物が捨てられていて、火災の痕跡が認められる。

これらは、最上氏時代の遺構と遺物と考えられる。 」

本丸の南部分と東部分の本丸堀と土塁が復元されていた。

但し、水堀ではなく空堀であった。

|

|

| ||

本丸南の空堀に沿って、右に行くと、「崩れた石垣」 と書かれた説明板がある。

説明板 「崩れた石垣」

「 本丸堀を発掘した際、

本丸一文字門西側、櫓台石垣前の堀跡から、石垣石材が大量に発見された。

江戸時代後期の絵図で、櫓台石垣の一部に、「御櫓崩」 の表記があることから、

その崩落に由来する石材と考えられる。

また、石材の周囲から極めて大量の瓦が出土された。

石垣の崩落 という、歴史的事実を後世に伝える目的で、現況表示にしている。 」

その先の左側にあるのは、大手橋と本丸一文字門の高麗門である。

「 江戸時代、本丸への出入口は、大手口の一文字門と

搦手口の北不明門の二つがあった。

一文字門は、大手橋を渡ったところにある高麗門と、枡形櫓台と櫓門で構成された、外枡形虎口である。 」

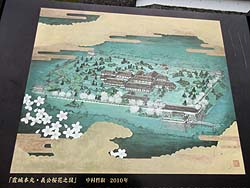

中村哲叡氏による 「霞城本丸・義公桜花之図」 があり、 本丸の様子が想像できた。

「 明治時代に壊され、埋められてしまったものを、

平成十八年(2006)に、本丸一文字石垣と大手橋が復元された。

平成二十五年(2013)には、本丸大手門枡形内の高麗門と土塀が復元された。 」

一文字櫓門も復元する計画があるようなので、楽しみである。

なお、今回訪れた時は高麗門や本丸内が見られなかったが、

冬期閉鎖のためなので、暖かい時期にいけば高麗門内に入ることができる。

|

|

| ||

右(東)側には、県立博物館がある。

その南に、市郷土館(旧済生館本館)の看板があり、その奥に、変わった形をした建物が建っている。

日本100名城のスタンプは、ここでもらえるとあったので、訪問し、見学した。

「 明治初期の擬洋風建築、近代化産業遺産として、

国の重要文化財に指定されたもので、

市内から移築されてきたものである。

一階は八角形で、二階は六角形、三階は四角形という建物を中心に、

平屋の建物が周りを囲んでいる。

旧済生館本館は、明治十一年(1878)、

初代県令になった三島通庸(みしまみちつね)によって県立病院として、

擬洋風建築で建てられたもので、三条実美(さんじょうさねとみ)により、

済生館 と名付けられた。

山形県に西洋医学を教えるため、赴任したのは、オーストリーのウイン大學を出た医師・

ローレツで、その診察室などが残っていた。

印象的だったのが中庭で、丸く配置された部屋が並んでいた。 」

大手橋の前まで戻り、 堀に沿って北に向うと、右側に「隅石」 の説明板があり、隅石が一つ置かれていた。

説明板「隅石」

「 隅石は、石垣の角に使われた長方形の切石である。

石垣は、出隅を算木(隅石を交互積み)として、高さに耐える構造にする他、

稜線部には、江戸切 と呼ぶ先端を鋭利に見せる加工を施していた。

本丸一文字門の隅石は、高さ七十五センチ~八十センチのものが多く、

長さは平均百八十センチある。

表面は整った隅石だが、内面は矢穴やノミによる線彫り、はつり痕跡がよく残る。 」

|

|

| ||

その先に、赤い石と白い石が置かれていて、「安政二年の石垣石」という、説明板があった。

説明板 「安政二年の石垣石」

「 本丸堀跡より、安政二年(1855)の字が彫られた石垣石が二つ発見された。

城主は水野氏の時代である。

一つは、石垣の控え(石垣内)に、ノミで彫られた刻字で、六月に石垣が完成したことを指すようである。

また、前面の上部に勇の字があった。 この石は割られていないので、

石垣上部の天端石だった可能性がある。

もう一つの赤色の石も、ほぼ同じ内容であるが、

枡形石垣の修理にかかわる石材と考えられるが、

修理記録が残っておらず、発掘調査による山形城の歴史の新たなる発見の一つである。 」

東大手門広場に、最上義光(もがみ よしあき)の騎馬像が建っている。

「 最上義光は、戦国時代から江戸時代前期にかけての出羽国の大名である。

最上氏第十一代当主、出羽山形藩の初代藩主である。

伊達政宗の伯父にあたり、関ヶ原の戦いにおいては東軍につき、

最上家を五十七万石の大大名に成長させて、全盛期を築き上げた人物である。

最上義光は三の丸まで拡張したが、当時は石垣はなく、土の城であった。 」

山形城に石垣が築かれたのは、

元和八年(1622)に城主になった鳥居氏の時代である。

石垣の石材は主に安山岩で、市内の馬見ヶ崎川より産出し、

そりの一種である、修羅 により運ばれ、加工されて、築かれた。

「 山形城に築かれた石垣は、本丸と二の丸門と

三の丸東部の七日町口、横町口だけで、

その他は土塁のままであった。

鳥居氏以後の藩主は、石高が減少していたため、城の維持管理が財政上、厳しくなった。

江戸中期に四年間、天領(幕府領)となった時には、かなり荒廃したようでである。

その後、入部した秋元氏により、寛政六年(1794)に、石垣を修理したという、記録が残っている。 」

右手にある石垣と続櫓と楼門は、二の丸東大手門である。

「

東大手門は、高麗門・楼門・続櫓などからなる門で、その規模は、江戸城の城門に匹敵した。

現在の門は、明治時代に壊されものを、平成三年(1991)に復元したものである。

二の丸東大手門楼門には入場が可能である。 」

|

|

| ||

東大手門の楼門には再建で苦労された様子の記載があった。

その先は枡形で、石垣の美しさに目がいった。 ここにも雁木があった。

高麗門を出ると、二の丸の堀があり、橋が架かっている。

「 戦後、二の丸の内側は霞城公園として残され、

二の丸の堀は良好な状態で保存されたが、 二の丸の外側(三の丸)は市街化した。

三の丸は、二百三十五万㎡と、日本国内では五番目の広さで、奥羽地方では最大だったが、

度重なる藩主交代に伴い、石高が削減される一方の山形藩にとっては、

維持することすら困難となる広さだった。

幕末には三の丸の西半分は田畑となっていたという。

第二次大戦後は、三の丸の堀は埋め立てられ、耕作地になり、

三の丸十日町口だった歌懸稲荷神社境内など、ごく一部が残っているだけである。 」

橋を渡り直進すると左手に山形美術館がある。

山形城訪問の際、ぜひ立ち寄りたいと思っていた施設である。

ここには印象派の絵画が一通り収納されていて、観客も少ないのでゆったり観賞することができた。

その先には最上義光歴史館がある。

以上で、山形城の見学は終了。

|

|

| ||

所在地 山形市霞城町3

山形城へは山形新幹線・奥羽本線山形駅から徒歩約10分

日本100名城の山形城のスタンプは二の丸東大手門楼門にて。

但し、冬期は閉門になるので、市郷土館(旧済生館本館)にて、押すことができる

訪問日 平成三十年(2018)十一月三十日