仙台城は、鎌倉時代に創築された千代城(せんだいじょう)があった青葉山に、

初代仙台藩主・伊達政宗が、慶長五年(1600)から二年あまりで築城した山城である。

城の四方が、広瀬川の渓谷や断崖などに囲まれた、天然の要塞である。

国の史跡に指定されている。

日本100名城の第8番に選定された。

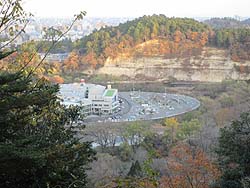

下図は仙台城の鳥瞰図である。

|

「

仙台城は東と南が広瀬川と竜の口渓谷の断崖、

西は険しい山に囲まれた天然の要害で、石垣は主に本丸の周りに築かれた。

築城当初は、本丸と西の丸(現在、四の丸と呼ばれている)で、構成されていた。

しかし、世が泰平となると、山上と麓の往来は不便であるため、

二代藩主・忠宗は、寛永十四年(1637)、

麓に。二の丸の造営に着手し、翌年、二の丸御殿を完成させ、

その後の伊達家の当主は、ここに居住し、政務もここで執られた。

これと前後して、大手門脇、青葉山の麓に、三の丸が作られ、

これ以降、仙台城は平山城となった。 」

JR仙台駅西口バスプール15番より、二十分毎に出る、仙台市バスるーぷるに乗る。

るーぷるは、仙台の名所を巡るバスだが、一方通行なので、降りる順番を考えて乗らないといけない。

バスを仙台城跡バス停で、降りる。

目の前にあるのは、宮城県護国神社の鳥居である。

鳥居の先の石垣にあるのは詰門跡。

説明板「詰門跡」

「 仙台城本丸は広瀬川に臨む断崖であり、

西側を青葉山、南側を竜の口渓谷が囲むという天険の要害となっている。

この北側に、石垣が築かれ、登城口が設けられていた。

詰門は、この入口に建てられた門で、正保の城絵図によると、

二階建て瓦葺きで、軒の両端に鯱が乗っていた。

左右の石垣間の距離は、約十九・五メートルで、

大手門と同じ幅を持つ門の左右(東西)には、三重の脇櫓(東詰櫓、西詰櫓)が築かれた。 」

伊達政宗が築いた、当初の仙台城は、本丸と西の丸で構成された城だった。

その先の左側に、仙台城見聞館(9時〜17時)があり、ここで日本100名城のスタンプが押せる。

正面は本丸跡で、発掘調査の結果を基に、本丸大広間の建物跡が、石や舗装で表示されている。

奥に見えるのが仙台城見聞館である。

その先に伊達政宗の騎馬像が建っているが、この場所は天守台跡である。

仙台城は、天守台はあるが天守は築かれなかった。

本丸は、六十二万石の大名にふさわしく、

桃山文化の集大成ともいうべき、本丸御殿の建物が建ち並び、

その内部は数多くの美術品で飾られていたといわれる。

こうした建物群は、明治維新の廃城令により、すべての建物が破却され、さらに、

昭和二十年(1945) の空襲により、焼失した。

なお、西の丸は、宮城県護国神社の境内になっている。

|

|

| ||

本丸跡の一角に、初代藩主・政宗が築いた石垣と、十七世紀後半、

四代藩主・綱村が築いた石垣の一部が再現され、並べて展示されている。

本丸から下を見ると、広瀬川がUの字のように蛇行して流れていて、

仙台城は四方が広瀬川の渓谷や断崖などに囲まれた天然の要害であることが分かる。

平成になり、本丸跡の調査が行われ、それに基づき、北部の高石垣が修復された。

最も高い部分は十七メートルである。

調査により、背後に異なる二つの時期の石垣が埋没していることが確認され、

その一部が本丸の一角に再現されていることは前述の通りである。

|

|

| ||

先程のバス停前に戻ると、車道の下り坂に、平行して、高石垣が続いている。

これは、先程上から見た、北石垣の端である。

車道を下ると、右側に、「沢門跡」の説明板が建っている。

説明板「沢門跡」

「 仙台城には、複数の門や曲輪があったが、

沢門は沢曲輪と中曲輪の間にあった門で、平屋建てで、屋根は切妻瓦葺きだった。 」

右に入る小路に入り、沢門跡を写した。

道は左にそして右にカーブしながら、下っていく。

右側に石垣があり、その下に、「清水門跡」 の説明板が建っている。

説明板「清水門跡」

「 清水門は、三の丸と沢の丸の間の登城道に設けられた門で、

正保二年(1645) の 城絵図では、入母屋造り、二階建ての二重門になっているが、

創建年代や変遷は不明である。

清水門の名は、門付近に仙台藩の御用酒づくりに利用された清水があったことにちなむ。 」

|

|

| ||

道の反対には、「仙台藩御用酒発祥の地」 という石碑が建っている。

道を更に下ると、巽門跡 で、その先にあるのは、三の丸掘の一部である、長沼である。

その先の左側に、片倉小十郎の屋敷があったという。

この道の左側にあるのは仙台市博物館であるが、ここが三の丸があったところである。

境内には、残月亭と、支倉常長の記念碑、・政宗の銅像・魯迅の碑など、多くの碑が建っている。

「 残月亭は、四畳半の屋敷の茶室を中心に水屋が付き、

屋根は寄棟造り柿葺きになっている。

初代仙台区長の松倉恂により建てられたもので、部材の一部は江戸時代の部材を使用していて、

扁額は正保四年(1714)に、第五代藩主・吉村が、

初代藩主・政宗の筆跡となる残月亭の扁額を模刻したものを

明治二十七年に、さらに、復刻したものである。 」

博物館を出たところにあるは、「子の門跡」である。

説明板「子の門跡」

「 子の門は、木造二階建て、瓦葺きの門で、正保の城下絵図(1645)では、子の方門 とある。

三の丸への北出入口である。 現在も石垣の左右は残っているが、昭和に修理されたものである。 」

|

|

| ||

子の門跡の先の左側には、「三の丸堀跡」 の説明板がある。

説明板「三の丸堀跡」

「 三の丸は、江戸時代の城下絵図では、蔵屋敷・御米蔵・東丸などとも記載され、

藩に納められた御年貢米などの貯蔵する場所として用いられていた、と考える。

奥州仙台城絵図(1645)によると、その規模は、東西約百四十四メートル、

南北約百十七メートルで、周囲は大規模な土塁と堀で囲まれていた。

発掘調査により、初代藩主伊達政宗の時代には

庭園や茶室を伴う屋敷があったことが明らかになった。

土塁と堀は現在も残り、三の丸堀跡の北側は五色池、東側は長池と呼ばれている。

かっては長沼の南端、巽門の東側にも、カギ型の堀があり、

巽門と一体になって、城の出入口を形成していたが、現在は埋められている。 」

長沼に沿って進むと、三叉路の信号交叉点で、左折して坂を上っていく。

左下には五色沼が見え、前方の右手に石垣が見えてきた。

「 この石垣は、仙台城の大手門の北東の石垣で、

石垣の上には桟瓦葺き、漆喰塗の土塁が配されている。

この土塀は、空襲で焼失せず残ってもので、仙台城内に現存する唯一の建造物である。 」

道の反対にある建物は、大手門隅櫓 である。

「

大手門と共に、昭和六年(1931)に、国宝に指定されたが、戦災により焼失。

現在の建物は、昭和四十二年(1967)に、民間の寄付により、外観が復元された建造物である。 」

|

|

| ||

大手門隅櫓の前に、「大手門跡」の説明板があり、 在りし日の大手門の写真が付いていた。

説明板 「大手門跡」

「 大手門は、素木造、二階建、屋根は入母屋造、瓦葺きで、

桁行が六十五尺(約19.7m)、側面の梁間が二十二尺三寸(約6.8m)、

高さは十二・五メートルと全国的にも最大級の城門だった。

正面冠木に、菊と桐の金箔押の飾金具をあしらい、棟に鯱を頂いていた。

脇櫓と共に、国宝に指定されていたが、

昭和二十年(1945)七月九日の仙台空襲により焼失した。 」

脇櫓と道路を隔ててある北東石垣の間に、大手門が建っていた訳だから、

如何に大きかったかは分かる気がした。

北東石垣の脇に、支倉常長の銅像が建っている。

支倉常長について、博物館の一角にある記念碑に、下記の文字が刻まれている。

「 遺欧使節 支倉常長は、通称、六右衛門 仙台藩始祖・伊達政宗は、使節として慶長十八年(1613)九月十五日、 仙台藩建造のサン・ファン・バプチスタ号に乗り、牡鹿郡月ノ浦を出帆。 メキシコ、イスパニアを経て、 元和元年(1615)九月三日ローマに至り、法王パオロ五世に謁見し、使命を遂げ、 同六年八月二十六日帰国。 同八年七月一日没した。 年五十二 」

北東石垣に沿い下り、左折して、地下鉄東西線国際センター駅を目指す。

右側にあるのは国際センターで、沢山のトラックが列を作っていた。

道の左側の北側は、東北大学の敷地だが、かっては仙台城の二の丸だったところである。

広大なものであった、と驚く。

左側に、「扇坂」 の説明板がある。

「 扇坂は、千貫沢に架かる筋違橋と大手門を結ぶ道から二の丸に登る坂で、

下に向って広がる形状から扇坂と称された。

坂の前面を横切る千貫沢の水路には、南北二ヶ所に石橋を架け、

北側にこれより先は馬を乗り入れないことを示す、下馬札が立ち、厩があった。

大手門は、藩主の出入と特定の儀式のある式日以外は開門されず、

藩士にとっては、この扇坂と、二の丸北方の千貫橋が通常の登城口だった。 」

地下鉄東西線の国際センター駅に、到着し、仙台城の見学は終了した。

|

|

| ||

所在地 宮城県仙台市市青葉区川内

仙台城へはJR東北新幹線・東北本線仙台駅から仙台市バス「仙台城跡方面行き」で約25分、仙台城南下車、徒歩約5分

訪問日 平成三十年(2018)十一月二十九日