◎ 昭和村

つまが、「 昭和村にからむし織が残っているので、一度訪れたい。 」 という。

小生は南会津地方にしばしば出かけているので、行くことになった。

会津鉄道会津田島から、国道289号、そして、国道400号を進む。

国道400号は舟鼻峠で途切れている。

昭和村に入る道は、車両一台分余の道幅の道である。

すれちがいが気になるが、対向車はない。

道は上に向ってくねくね伸びていて、峠を越えるとまたくねくねした道を

降りていく。

この道は明るい山道で、下る時には針葉樹の新緑が目に入った。

「 昭和村は1000m級の志津倉山、御前ヶ岳に囲まれた緑深い山村。

現在の人口は2000人、平均年齢は60才を越えている過疎の村。

昭和村長は、からむし織を後世にのこそうと、全国的に後継者を募集し、

一年間の研修期間の生活を保障するとして、宿泊施設などを用意し、

若い女性の受け入れにやっきになっている。

からむしは、ちょうま(芋麻)という植物の繊維を素材とした織物で、

国の伝統的工芸品に指定されている。 」

小生が昭和村を訪れた頃は、国道400号の舟鼻トンネルがなかった。

その為。舟鼻峠を越えた。

がという状態だったので、小生の昭和村観は、外界から隔離した村という印象を持ち、

訪れるのが楽しかった。

最近は、国道400号の舟鼻トンネルが開通したため、会津田島から四十五分で行けるになった。

小生が利用した峠越えの道は、バイクや自転車の方々に人気があるようだが、

国道から林道に変わった結果、自由に通行することが難しくなったようである。

本州では唯一、からむし織が伝承され、それを紹介するからむし会館が完成したので、訪れた。

妻の訪問目的で、入館し、展示されている、からむし織の製品に触り、どいうものか、確認していた。

織機があり、作業している姿が見られる。 このような機械があればいいのに、と妻がいうが、

小生は無視した。

その後、日帰り温泉へ行って入浴した。

「 しらかば荘は、村営宿泊施設としてオープン。

設備はかなり古くなった(?) 現在は建て替えられたようである。

宿泊者用の室内風呂を日帰り客に提供しているが、露天風呂もなく、

お湯も特に特徴もないのでわざわざ入りにいくほどのものではないのではない。

建て替えにより、大浴場と露天風呂があるようで、

湯量豊富で、源泉かけ流しと、ホームページにあるので、これならまた訪れたい。 」

小生が訪れた頃は商店らしいものもなく、会津田島でおにぎりを調達して、昭和q村を訪れていた。

今は、舟鼻トンネルを抜けた先の右側に、「からむし織の里しょうわ」があり、観光客の受け入れも進んでいるのだろう。

|

| |

| 舟鼻峠の新緑の針葉樹 | 昭和温泉 しらかば荘 |

◎ 矢ノ原湿原

「 矢ノ原湿原は、標高六百六十メートル前後で、低層湿地と高層湿地の二つの湿原が見られる。

凡そ八万年前に形成されたとされ、日本で二番目に古い湿原で、

周辺には周辺部は、二次林のコナラミズナラ群生林によって形成されている。

保全地域は、四十一ヘクタールと、駒止湿原などと比べると、かなり狭くちいさい。

高層湿原には、ハンノキ・イヌツゲなどの低木、ミズバショウ・ヌマガヤ・モウセンゴケ・

ミズゴケ・トキソウ・アサヒラン・ミミカキクサなどの植物が自生している。 」

高層湿地は板道を歩いていることから、この付近の茂みが湿地なのだと、思う程で、

今は林に移行途上なのではないか?

1999年の六月十二日に訪れた時は、ワタスゲの花が咲いているのが確認できた。

|

| |

| 高層湿地 | ワタスゲの群落 |

矢ノ原湿原へは、国道400号の公民館前の信号交叉点を左折して、枢キロ走ると、

左手に駐車場がある。

駐車場の近くには、白い花が咲く、ソバ畑があった。

少し行くと、矢ノ原沼とそれを取り巻く樹木林がある。

村の説明では、代官清水付近が低層湿地とあるが、

矢ノ原沼の北部は池の形も小さく、岸側は湿地になっている。

これも低層湿地というのか?

矢ノ原沼も低層湿地なのかは確認できなかった。

ここには、ミツガシワの群落があった。

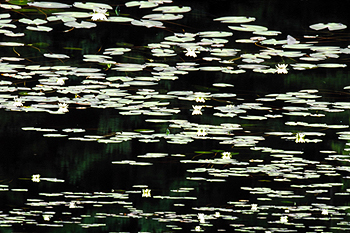

「 矢ノ原沼には、ヒツジグサ・ミツガシワ・ヒルムシロなどが 水面を被い、水中には食虫植物のタヌキモが浮遊して生育している。 野生動物としては、カルガモ・カイツブリ・ヒクイナ・シギ・コサギなどの鳥類やハッチョウトンボなどの昆虫類が生存している。 」

|

| |

| ソバ畑 | ミツガシワの群落 |

◎ 矢ノ原沼

小生は、矢ノ原湿原にある、矢ノ原沼のヒツジグサに魅力を感じ、また、代官清水を汲んで、 自宅でコーヒーを飲むという生活をしていて、三年間に合計6回訪問した。

平成十一年(1999)六月十二日の矢ノ原池には、無数のヒツジクサが白い花を咲かせていた。

|

| |

| ヒツジクサ | ヒツジクサが白い花 |

平成十一年(1999)九月十七日に、訪れると、池面を覆ったヒツジグサが黄葉し始めていた。

ミツカシワも黄葉していた、

|

| |

| 黄葉し始めたヒツジクサ | ツカシワの黄葉 |

翌年(2000)も、九月三十日と十月十四日に訪れた。

十月十四日に訪れると、沼の周りの樹木はすっかり紅葉していた。

池の中のヒツジグサの葉の造形がよいなあ、と思って、シャターを切った。

|

| |

| 矢ノ原沼の紅葉 | ヒツジクサ |

平成十三年(2001)には、九月九日・九月二十三日・十月二十七日と、三回訪問した。

|

| |

| 九月九日の矢ノ原沼 | 十月二十七日の矢ノ原遊歩道 |

最後に訪れたのは、平成十四年(2002)五月十一日である。

矢ノ原沼の周辺は新緑で、みずみずしいかった。

ヒツジグサは、冬は水面下で過ごしているが、水面に出て、若葉をつけていた。

その間に、ミツカシワもあり、春を謳歌していた。

|

| |

| 新緑の矢ノ原沼 | ヒツジグサとミツカシワ |

◎ 藤八の滝

大芦を跡にして、国道401号を南に、新鳥居峠に向うと、字中沢に約16kmの玉川渓谷がある。

手つかずの自然が残り、秋の紅葉がきれいだが、遊歩道はない。

福島県の「ふくしまの水三十選」 に選定されている。

奈中沢の途中に、藤八の滝がある。

「 かって、奈中沢近くに、数十人の人が住む木地師の集落があった。

近くの山から、木を伐り出し、椀やお盆を造り、近郷の町に出て売り、生計を立てていたが、

食糧が乏しく、貧しいものだった。

藤七が中心となり、平地を開墾して、畑を拓いて、主食の穀物や野菜を収穫できるようになったので、

集落が栄えた。

木地の原木が少なくなり、人々は他に移住。

現在は、神社の跡や庚申塚等が残っているだけである。

この地一帯を藤八平といい、この滝を藤八の滝(とうばちのたき) と呼んでいる。

| |

| 藤八の滝 |

所在地 福島県大沼郡南昭和村大芦

昭和村へは、会津鉄道会津田島駅から国道289号。国道400号を経由し、舟鼻トンネルをくぐると、すぐ。