会津若松城は、戊辰戦争を戦い抜いた奥州屈指の堅城で、

蒲生氏郷が葦名氏の黒川城を改修し、名称を黒川から若松に改めた。

その後も、蒲生氏や加藤氏によって、空掘を水堀に変えたり、

地震で壊れた七重の天守を五重にするなどの大規模な改修が行われ、

東北地方屈指の名城になった。

会津若松城は、本丸を中心に、西出丸・北出丸・二の丸・三の丸が、

周囲に配置された梯郭式の平山城である。

地元では若松城(わかまつじょう)、あるいは、鶴ヶ城(つるがじょう) と呼ばれているが、

同名の城が他にあるため、地元以外では、会津若松城 と呼ばれることが多い。

「国の史跡」 は、若松城跡(わかまつじょうあと) の名称で、指定されている。

日本100名城の第12番に選定されている。

会津若松城の西出丸駐車場へ車を置いて、城の見学を始める。

車で入ってきた道を歩くと、西出丸虎口に、立派な石垣が残っている。

説明板「西出丸」

「 ここ西出丸は、寛永十六年(1639)に、

藩主・加藤明成が、本丸の防衛を強化するために整備した郭である。

面積は約4300坪あり、西南と西北には隅櫓がおかれ、出丸内には塩硝蔵や蝋・漆などの蔵が置かれていた。 」

北出丸へ向かう。 土橋を歩き、左折して進む。

土橋はかなり広く、両側は堀である。

北出丸には武徳殿が建っている。 武徳殿は、昭和初めの建物である。

木立が繁り、五輪塔のあるところに、「北出丸」 の看板ある。

|

|

| ||

鶴ヶ城入口バス停から南に進むと、左に鶴ヶ城会館があり、ツアーバス駐車場と御土産屋である。

本丸茶屋との間に、 「桜ヶ馬場蹟」 の説明板が建っている。

説明板「桜ヶ馬場蹟」

「 戊辰戦争時、この場所には 「桜ヶ馬場」 と呼ばれた、会津藩の馬の練習場がありました。

当時の鶴ヶ城には、ほかの場所に桜樹はほとんど無かったと言われています。

また、桜ヶ馬場の北側には、家老らの武家屋敷が立ち並んでいました。

現在、鶴ヶ城にはいたるところに桜樹があり、春になると、見事に咲き誇ります。

これは、明治四十年、近隣に陸軍の歩兵連隊が新設された記念として、

城跡内外に桜の苗一千本を植樹したためです。

鶴ヶ城での一ヵ月に及んだ籠城戦ののち、開城した慶応四年(1668)九月二十二日と二十三日、

ここ桜ヶ馬場で、人員調べがあり、男子は猪苗代湖送りとなりました。

この時、山本八重は男装し、弟の山本三郎と称して、人員検査を通過したのでした。

八重の弟の三郎は、鳥羽伏見の戦いで銃撃を受け亡くなっていました。 」

その先を右折すると、車も通れる幅の広い土橋がある。

左は土橋、水堀の右奥に見える石垣は、北出丸の東部分である。

土橋の上の道が大手道で、その先の石垣は北出丸門跡である。

「 北出丸は、直方体の石材で、虎口を形成していて、

東は伏兵櫓、南は本丸、西は西出丸に土橋で繋がるが、変形の横に長い長方形の独立した曲輪である。

北出丸と西出丸は、本丸と同じ台地上にあり、

出丸を突破しようとする敵を、高低差を利用して攻撃できるようになっていた。

大手口である北出丸の虎口は、出丸・主郭帯郭・櫓、隣接する西出丸からの射撃が集中し、

その防御の堅さから、「皆殺し丸」 の別名があった。 」

|

|

| ||

石垣の手前右側に、「枡形(ますがた)」 の説明板、左側に、「会津鶴ヶ城跡」 の石柱がある。

説明板「枡形(ますがた)」

「 ここに見られる石垣は、今から約370年前の加藤時代に整備された石垣です。

若松城の大手門として、堅固な石垣に囲まれ(枡形)、

さらに右に曲がった場所には、内部を見透かされないように、門 (北出丸大手門) がありました。

この枡形は、敵を三方から攻撃できる利点がありました。 」

大手門の石垣をくぐると、出丸の内部へ。

右側の石垣には石段があり、

上に上ると、掘の向うの敵が土橋を渡ってくるのを攻撃できることは得心できた。

「 蒲生氏の後に入った加藤氏により、 従来は小さな馬出しであったこの場所を、北出丸 に改築し、本丸の北側を守る拠点にした。 」

その先には、鶴ヶ城城内絵図 があり、会津松平氏の紋章を付けた提灯がある。

|

|

| ||

直進する椿坂と呼ばれる土橋で、右折すると西出丸方面である。

本丸へ向かうと、本丸虎口で、右枡形になっているが、かってはここに、太鼓門が建っていた。

石垣の一角に「太鼓門」 の説明板がある。

説明板「太鼓門」

「 北出丸から本丸に通じる大手門(追手門)のことで、ここには多聞櫓と呼ばれる櫓が建てられ、

直径五尺八寸(約1.8m) の大太鼓を備え、藩主の登城や非常事態、その他の合図に使用したことから、

太鼓門と呼ばれた。 」

|

| |

太鼓門虎口も枡形で、右折して左折すると、本丸帯郭である。

ここに管理事務所・観光案内所・喫茶コーナーと共同トイレがある。

トイレの脇に石段があるので、帯郭の雁木(石段)を上る。

西出丸方面に行くと、鐘撞堂がある。

説明板「鐘撞堂」

「 鐘守を置いて、昼夜、時刻を城下に報じていた堂で、

その鐘は、延享4年(1747) 、若松の鋳工・早山掃部介(かもんのすけ)安次等の作として知られ、

鐘の撞き方は江戸流であった。

戊辰の役(1868年)では、ここに新政府軍の砲火が集中し、時守が相次いで斃れたが、

開城の間際まで、正確に時を報じ、大いに味方の士気を鼓舞した。 」

太鼓門跡まで戻ると、太鼓門の左側に入った先に、細い石段が左右にあり、 「武者走り」の説明板がある。

説明板「武者走り(むしゃばしり)」

「 この石垣は、鶴ヶ城の大手門の渡り櫓などへ、

簡単に 「昇り」「降り」ができるように造られています。

V字型に造られており、「武者走り」とも呼ばれ、鶴ヶ城の石垣の特色の一つです。

また、地表面での占有面積も少なくてすみ、石積みについての当時の知恵がうかがえます。 」

この上がどうなっているのか、見たかったが、進入禁止になっていた。

|

|

| ||

その先左側に、鶴ヶ城稲荷神社がある。

「 約600年年前に、城が築かれた頃から、守護神として祀られたと、伝えられる。

御祭神は宇迦魂命である。

伝説によると、 築城の縄張に苦心した芦名直盛が、勧請先の田中稲荷神社に祈願したところ、

霊夢を見て目覚めてみると、降り積もった雪の中に、狐の足跡があったことから、

それをしるべとして、築城の縄張りを決め、今現在、名城と評価の高い名城を築くことができた、

と伝えられています。 」

御使いの狐の頭に、菅笠が載っているのはお愛嬌である。

稲荷様にお参りして石段を降りると、鳥居の先に天守閣が見えた。

|

|

| ||

その先の右側にあるのは、 本丸埋門跡である。

石嵌めこまれた説明板「本丸埋門(ほんまるうずみもん)」

「 天守閣の北東にあって、本丸奥御殿の北側から本丸帯郭に通じる枡形の城門である。

城内の他の門や建築物に比較して、低い門構えの形態をとっていた。

大手口が東であった、築城当時は表門だったが、

寛永16年(1639)に完成した加藤時代の改修後は、裏門となっている。

本丸奥御殿の勝手口としても重要な門である。 」

ここには御当地ゆるきゃらのお城ロボくんがあった。

本丸へ入らずまっすぐ行くと、本丸北側の石垣が屈折しながら続く帯郭である。

がっちりした打込み接ぎの石垣である。

いよいよ、廊下橋に続く食い違い虎口へ。

|

|

| ||

石段(雁木)があり、左進むと、廊下橋門の食い違い虎口が見える。

廊下橋門のあった食い違い虎口は、迷路のように組み上げられた石垣である。

廊下橋門があったと思われる石垣には、橋を渡ってくる敵を撃つための巨大な雁木(石垣)がある。

東側の二の丸と本丸の間に、当時は城内唯一の木橋の廊下橋が架かっていた。

現在は、赤い欄干の廊下橋が架かっている。

「 加藤氏の大改修までは、ここが大手口であった。

芦名氏の時代には、屋根のついた廊下造りであったので、廊下橋 と呼ばれました。

鶴ヶ城廊下橋は、本丸と二の丸を結ぶ大変重要な橋であると同時に、

鶴ヶ城天守閣と石垣などと共に、歴史的・文化的景観を形成する重要な施設である。

昭和四十四年三月に、架設された木造橋は、約五十年を経過し、部材の腐朽が進み、

危険な状況であったため、平成三十年(2018)三月末に、国産総桧を加工し、

橋の上部の高欄は、会津産の漆を使用した朱色、橋を支える構造材は黒色で、

以前と同じ色合いで、架け替えられた。 」

|

|

| ||

本丸東側の石垣は水堀に向ってカーブを描いている。

二十メートルにおよぶ高石垣で、打込接の美しいものである。

「 二の丸も馬出し状の郭であるが、高低差を利用できないため、 堀切を水堀まで堀下げて、約二十メートルの高石垣とし、 橋は廊下橋とすることで、いざという時は切り落す構造で、防御していた。 」

本丸と二の丸との間の内掘には、ハスがが生えていて、夏になればきれいだろうと思った。

二の丸跡の北側は、テニスコートになっているが、かっては伏兵郭があったところである。

本丸埋門まで戻り、本丸へ入ると、右手に天守が見える。

「 幕末の戊辰戦争では約一ヶ月に及ぶ戦いが、鶴ヶ城を中心に行われた。

鶴ヶ城は砲弾に晒され傷つき、荒れ果てた。

戊辰戦争後、天守は政府の命令で取り壊された。

市民の願いが叶い、鉄琴コンクリート造で、天守が再建されたのは、昭和四十年(1965)のことである。

天守は、外観復興復元されたもので、

内部は若松城天守閣郷土博物館となっている。

平成二十三年(2010)に、天守の屋根瓦が黒瓦から解体以前の赤瓦に復元された。

天守棟上の鯱は全身銀箔、牙は金製、瞳の中心に2カラットのダイヤモンドが埋め込まれている。 」

左側の石垣に沿って進むと、「萱野国老殉節碑」 の説明板と、石碑が建っている。

説明板「萱野国老殉節碑」

「 萱野権兵衛長修(かやのごんべいながのぶ)は、国家老として内政の責任を担っていた。

慶応四年(1868)戊辰戦争では、先頭に立って激、務にあたった。

また、敗戦処理に際しては、城の明け渡しや藩主父子の助命嘆願に力を尽くした。

その結果、藩主は死を許されたが、戦争責任は、家老田中土佐、神保内蔵助、萱野権兵衛にあるとされ、

田中と神保は既に死亡しており、萱野権兵衛のみがその罪を一身に背負い、切腹した。

この碑は、昭和九年、有志の手によって建立された。 」

|

|

| ||

入場券売場で520円を支払い、鉄製の階段に上ると、天守の入口がある。

鉄製階段の左側に石垣をくりぬいた間に石の階段があるが、今は使用しないようになっている。

天守にはこの入口から地下の倉庫(塩蔵)に降り、そこから上って天守一階に出る構造になっている。

入口両側の天守台石垣は野面積みで、巨大な石が入口の上に、またがっている。

天守台は、蒲生氏郷の時代に築かれたもので、野面積みである。

説明板「天守台の石垣」

「 天守閣の土台となっている石垣を天守台といいます。

若松城の天守台は約四百年前の、蒲生氏郷が天守閣を建てたときに築かれたものです。

ただし、内側の石積みは慶長十六年(1611)の大地震の時の被害により、

加藤時代に行われた大改修の時に、積み直されたものです。

天守台の内部は年間を通して、外部より気温が低いため、むかしは塩や保存食などの貯蔵庫として

利用されていました。

現在の天守閣は、鉄筋コンクリート造ですが、

昔のままの天守台に負担がかからないように、地中深く埋められた柱だけで支えられています。 」

地下に降りると、穴蔵の倉庫(塩蔵)になっていた。

外側が野面積みに対し、内部の石垣は打込み接ぎ。

この石垣は加藤時代に積み直されたものである。

説明板「塩蔵」

「 天守の内部は穴蔵になっていて、冷凛な環境を活かして、

塩などの貯蔵庫として利用されていたため、

塩蔵と呼ばれている。

常時、「かます」 に入れられた塩が積み重なられており、また保存用食料として

乾燥したタニシなども備蓄されていた。

塩を日本海側から阿賀川沿いに運ばれていた。

さまざまな輸送手段が用いられたが、陸上の輸送路は塩の道と呼ばれていた。 」

当時は取りはずしができる木製であったと思うが、今は金属製の階段になっていて、天守一階に出る。

一階には藩主の部屋が再現されていて、火縄銃が置かれていたが、天守の中は撮影禁止である。

天守最上階から本丸御殿が建っていた芝生広場を写した。

|

|

| ||

天守に接続する走長屋(多聞櫓)、それに交叉する鉄門、

それに繋がる南走長屋と、干飯櫓の屋根を確認できたのは収穫であった。

天守の一階に降りると、天守に接続する走長屋(多聞櫓)は売店になっていて、

八重の桜のメモリアルコーナーなどもある。

売店の入口に入ったところに日本100名城のスタンプが置かれていた。

天守に入る料金は必要と思っていたが、スタンプと売店利用のみなら、外側の入口利用で無料である。

売店の先には 「復元された干飯櫓・南走長屋」 の看板がある。

これらは、平成十三年(2001)に、木造で復元された。

「 干飯櫓は、若松城内にあった11棟の二重櫓のうち、

一番規模の大きかった櫓です。

「会津藩家世実記」 には、糒蔵(ほしいぐら) ともあり、

文字通り、食料庫であったといわれる建物です。

南走長屋は、鉄門(くろがねもん)と干飯櫓を結ぶ走長屋で、武器庫であったといわれる建物です。

いずれも本丸と帯郭を隔てる重要な建物でした。

天守閣とともに明治7年までに取り壊された。 」

|

|

| ||

ここは天守の入場料を支払った人しか入れず、靴を脱いて袋に入れての見学になる。

南走長屋の廊下の骨組みは、柱や梁、そのほかの部材が規則的に重なりあって、荷重を分散しながら、

接合部を締め固める合理的な構造になっていて、寛永十六年(1639)に、

加藤明成が大改修を行った当時を構造を再現している。

南走長屋は、長い廊下と小部屋が続く。

武具庫であったので、火縄銃や弓矢などが展示されている。

会津には新撰組が逃げてきて、戊辰戦争を戦ったので、新撰組の池田屋事件を再現したジオラマもあった。 また、天守の屋根の赤瓦も展示されている。

石落しと鉄砲狭間があり、戦闘の様子を人形により再現しているが、人形の動作は本物のようだった。

|

|

| ||

南走長屋から階段で干飯櫓へ入る。

干飯櫓は、二階建てであるが、ニ階部分は立ち入り禁止になっていた。

「屋根の構造」

「 干飯櫓・南走長屋の屋根は、野地板の上に手で薄く割った木羽板を屋根全面に重ねて張っており、

これを土居葺きといいます。

この上に瓦を葺きますが、施工方法には、瓦の形状による分類と、葺き方による分類があります。

干飯櫓・南走長屋では、本瓦葺きで土葺工法が用いられており、伝統的な工法と、職人の業により、

美しい瓦屋根となっています。 」

以前は南走長屋の中央から外に出られるようになっていたが、コロナの影響からか、

売店まで戻り、外に出た。

表門の鉄門へ向かうと、干飯櫓と南走長屋の外観を見ることが出来た。

鉄御門の表側に回ると、外側は完全に鉄板で覆われている。

さすがは、戊辰戦争でも落城しなかった難攻不落の城だったことでけのことはある。

上部の壁面は下見板張りになっていた。

よく見ると、屋根が、続櫓(走長屋)〜鉄門〜南走長屋と続くにつれて、

除々に低くなっている。

説明板「表門」

「 帯郭から本丸内の奥御殿に通じる表門で、北向きの多聞櫓城門である。

扉や柱が鉄で包まれていたことから、鉄門の名がつけられている。

門の石垣の工法は切込ハギと呼ばれる積み方で、四辺形に加工した石を積む巧みな工法となっている。 」

加藤氏時代に鉄門が造られ、これまでの表門の埋門が裏門になった。

鉄門は、 戊辰戦争で籠城中は松平容保の指揮所となった。

|

|

| ||

江戸時代、表門の鉄門をくぐると本丸御殿が建っていた。

芝生公園になっている天守の前の広大な広場が、本丸跡である。

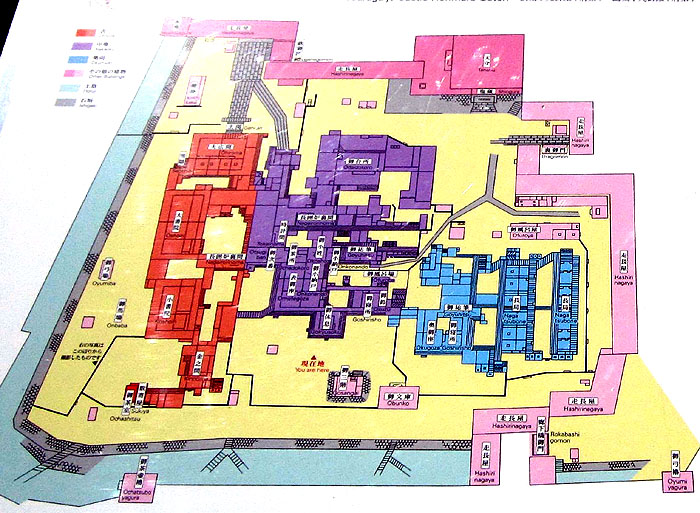

「会津鶴ヶ城御本丸図」 の説明板がある。

説明文

「 ここから見える芝生とその周辺には、鶴ヶ城本丸御殿が建ち並んでいました。

本丸御殿には、表、中奥、奥向などに分けられていました。

中奥(紫部分)は、藩主が日常生活や政務を執る場で、表(赤部分)は、藩主の謁見など、

公式な儀式、行事のほか、藩役人の執務の場で、奥(青の左側)には金之間や御茶室などもあります。

また、長局のある奥向(青の右部分)は、いわゆる大奥に

あたり、藩主の家族や女性たちの生活の場でした。 」

上部の朱部分は干飯櫓・南走長屋・鉄門・走長屋・天守である。

右側のピンク部分は本丸と帯櫓の間の石垣に建つ多聞櫓の走長屋である。

|

芝生広場の中央部分に進むと、「表御座跡」 と、「藩主の居間跡」 の標柱が建っている。

江戸時代には、表御門をくぐると左折し、玄関に至り、大広間・大書院の先に、長囲炉奥間があり、

その東に、御次番と御茶所がありその奥に、藩主が政務を執る表御座があった。

表御座の南に張り出した御休息があり、その南方に、三階建ての櫓 「御三階」 が建っていた。

今は、城下の阿弥陀寺の本堂として移築され、「御三階」 の標石と、礎石のみが残っている。

説明板「御三階跡」

「 ここには本丸唯一の高楼建築「御三階」がありました。

藩主の御休息の間のすぐ背後に位置し、限られた人しか近付けなかったと考えられます。

戊辰戦争(1868年)でも焼失すつことはありませんでしたが、

戦いによって本堂を失った市内の阿弥陀寺へ、建物は移築されました。

大正年間に城跡公園として整備が始まってからも、建物のあった石垣は残り、

会津若松市としては将来、再び往時のような姿でよみがえらせることも含めて、

城跡全体の整備計画の中で検討しているところです。

現在は、石垣が積まれたところや、その周囲の地面の中に、

むかしのことを知る手がかりがあるかもしれないとして、発掘調査が行われています。 」

その右手に、下見板張りの土塁に囲まれた立派な山門を持つ茶室 「鱗閣」 がある。

「 平成二年(1990)に、茶室「鱗閣」が、本丸の元の位置に移築復元された。

天正十九年(1591)、千利休が豊臣秀吉により、切腹を命じられたが、

千利休の茶道が途絶えることを危惧した蒲生氏郷が、利休の子・少庵を会津に匿い、

秀吉に千家再興を願い出た。

この結果、少庵は京都に戻り、千家茶道は、小庵の子・宗旦に引き継がれ、

その孫により、武者小路家・表千家・裏千家の三千家が興され、現在に伝えられている。

この鱗閣は、少庵が会津に匿われていた時、氏郷のために造ったと伝えられているものである。 」

|

|

| ||

茶室「鱗閣」 の北方の芝生の中に、「対面所跡」 の石碑が建っている。

このあたりは、表の大広間と四室の部屋があったあたりと思った。

「馬洗石」 の説明板があり、「 本丸南側土手に、藩主が馬術を稽古する馬場があった。

この石は、馬の口を洗うために用いられたと、伝えられる。 」 とあった。

干飯櫓の脇の土塁に上ると、「出口」 の看板があり、干飯櫓のニ階から出ると、

ここが出口なのだろうと、思った。

|

|

| ||

干飯櫓の土塁を南に向って進むと、月見櫓跡の石垣がある。

説明板「月見櫓」

「 この櫓には常に武器が納められていた。 また、櫓にかかる月が一際美しかったことから、

このような名で呼ばれた。

役割としては城下南方の物見櫓、

また、内壕から続く本丸南側の石垣の横矢掛としても、重要な櫓だった。 」

ここから見た天守は美しかった。

その先には茶壺櫓跡の礎石と思えるものが散らばり、説明板があった。

説明板「茶壺櫓」

「 この櫓の下には、茶室鱗閣があり、櫓内には主に貴重な茶器類が納められていたため、

この名がある。

茶壺櫓は、廊下橋の側面の守りとしても貴重な櫓である。

廊下橋両側の石垣は高さ約20mと城内で、最も高く美しい石積みである。 」

|

|

| ||

茶壺櫓の下に緑の樹木が茶室鱗閣を覆い、その先に天守閣がすっくり建っているのが展望できた。

右手奥には、土橋に架かる、赤い廊下橋が正面に見え、敵兵が廊下橋に現れると、

横矢掛かりで、鉄砲や弓矢でばたばた倒すことは可能だと、確信できた。

また、この先の石垣は斜めに傾斜していて、切込ハギで築かれた優美な姿と思った。

その先に廊下橋門石垣があり、上から搦手道を敵が攻めてきても、

石垣の各所から鉄砲や弓矢で、雨のように攻撃可能で、大変堅固な裏門であると思った。

以上で、会津若松城の見学は終了である。

|

|

| ||

(ご参考) 会津若松城 (鶴ヶ城) の歴史

「 若松城のはじまりは、南北朝時代の南朝元中元年・北朝至徳元年(1384)で、

葦名氏七代目・直盛が東黒川館を造ったのが起源とされる。

以後、代々、葦名氏の城であった。

戦国時代の中後期には、葦名氏中興の祖・葦名盛氏が出て、黒川城を中心に広大な版図を築いた。

天正十七年(1589)、伊達政宗は、豊臣秀吉の制止を無視し、葦名義広を攻め、葦名氏を滅ぼし、

黒川城を手にした。

しかし、翌十八年(1590)、政宗は秀吉により、会津を召し揚げられた。

代わりに、黒川城へ入ったのは蒲生氏郷で、文禄元年(1592)より、

大名に相応しい近世城郭への改造を始め、町の名を黒川から若松へ改めた。

文禄二年(1593)、望楼型七重の天守が竣工し、名は鶴ヶ城に改められた。

慶長三年(1598)、氏郷の子・秀行は転封になり、上杉景勝が百二十万石で入国した。

江戸幕府の誕生で、徳川家康は、、

慶長五年(1600)、上杉景勝に対し、三十万石に減封の上、出羽国米沢へ移封とした。

翌六年(1601)、蒲生秀行が再び、入城したが、嫡男の忠郷に嫡子が無く、亡くなったため、

秀行の次男・忠知が後嗣となり、伊予松山に移封された。

代わって、加藤嘉明が入封、子の明成が西出丸・北出丸などの造築を行い、

慶長十六年(1611)に起きた会津地震により倒壊した天守を、

現在見られる層塔型の五重天守に造り変えるなど、大規模な改修を行った。

その結果、会津若松城は、東北地方屈指の名城といわれる城になった。

慶長二十年(1643)、加藤明成は改易され、徳川家光の庶弟である保科正之が二十三万石で入封し、

以後、明治維新まで会津松平氏の居城になった。

幕末の戊辰戦争で、会津藩は新政府軍と戦った時、一ヶ月間の籠城に耐え、

城の堅牢ぶりを見せつけた。

戦いで傷んだ会津城は、明治政府の管理となり、明治七年(1874)末までに、

天守をはじめとする建造物はすべて解体された。

明治四十一年(1908)、三の丸の東側と城外に陸軍の練兵場が設置され、

三の丸の一部とその濠や土塁が撤去されたが、本丸・二の丸・北出丸・西出丸と三の丸の一部、

及び、附属する濠は残された。

所在地 福島県会津若松市追手町1−1

会津若松城へは、

JR磐越西線会津若松駅から会津バス「鶴ヶ城まわり」で約15分、鶴ヶ城北口下車、徒歩約3分

訪問日 令和三年(2021)五月二十八日