三春の春は桜、梅、桃の花が同時に咲くから、三春という地名が誕生したといわれる。

三春城は永正元年(1504)に、戦国大名の田村義顕によって築かれたと、伝えられる城である。

三春町中心部に大志多山があり、その美しさから舞鶴城とも呼ばれた。

面積は約20万㎡で、麓から約100mの最高所に、標高407.5mの四等三角点がある。

続日本100名城の弟110番に選定されている。

下図は現在の地形図に、江戸時代の絵図の施設名と現地に残る城の痕跡(縄張図)を、 一枚にまとめたもので、これを見ながら散策した。 ピンクが歩いた場所である。

|

なお、

三春城の追手道(大手道)は城の南西にあり、

二の門・揚土門・三之門・表門(大門)と続き、山頂の本丸に至っていた。

麓と山頂との比高差は八十メートルで、搦手道は城の北西にあった。

JAの建物の右手にある公共施設駐車場に車を停め、城めぐりを始める。

駐車場脇の坂が追手道(大手道)で、そのまま上ると、二の門跡に出るが、

この道は最後に通ることにして、

本丸を目指して、南東に続く車道を歩く。

駐車場の右手にある階段の先にある、「明徳堂」 の額を掲げた門は、

藩講所(藩校) 明徳堂 の表門である。

江戸時代にはここに大手門があり、その先に秋田氏が造った居屋敷(御殿)があった。

「 十八世紀後半に、七代藩主・秋田信季により、

藩士子弟の教育を目的に設けられた、藩講所の表門で、

信季の筆による明徳堂の扁額を掲げていることから、 明徳門 とも呼ばれている。

戦後、歴史資料館下の駐車場から、追手門があった三春小学校入口に移され、 校門として使われている。 」

道の右側に、新装なった三春町役場がある。

道の左側の石段の奥には、守城神社の小さな社が祀られている。

ここは三春城の中守出丸跡である。

「 三春初代藩主・秋田河内守俊季が、常陸国宍戸から三春に転封の際、

「所領成就の神」 として、重臣・渡辺弥右衛門に命じて、

「宇賀御魂神」 を三春城内畑山に勧請したのが始まり。

後に、城内の中腹になった中森出丸(現在地)に移転した。 祭礼は初午に行われる。 」

|

|

| ||

左側に福祉会館があり、小路には 「自三春城下方位領域道程」 の立札が建っている。

保健センターの先に南町バス停があり、

その先の三叉路に、「↑三春滝桜4.4km」 「←舞鶴城址入口」「南町」 の道標がある。

左折して、三叉路に入り、地図に 「城坂」 と書かれた坂を上って行く。

左側は民家と民家の所有地であるが、丸い形の敷地は、

北と西部は土塁で盛り上げっているような形状であるので、

かっては曲輪であったのではないか、と思った。

突き当たりを左折するが、正面は草に覆われ見えないが、図面では竪掘があったところである。

左折した道は舗装され、右手に四メートル程の石垣の上に傾斜が続き、その上には樹木が茂っている。

この石垣は、二の門跡の横まで続いていた。

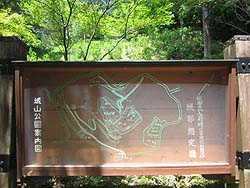

その先の右手に、「城山公園案内図」 があり、

秋田氏入府時 (江戸時代初期) の 城郭想定図が描かれている。

|

|

| ||

案内図の右手前奥に、小さな石碑が二つある。

三春から嫁いで伊達政宗の妻になった愛姫(めごひめ) の 「愛姫生誕地」碑(右側) である。

案内図のあるところには赤印がつけられ、その先にいこいの広場が描かれているが、

その一部は駐車場である。

いこいの広場には、「福島県三春町指定史跡 三春城跡」 のイラスト入りの案内板があるが、

江戸時代にはこの付近に、二の門と番所があったようである。

本丸へは右に伸びる丸太で土留めされた山道を上るが、これが大手道である。

|

|

| ||

この道は山の裾を一周するように造られていて、本丸へは歩き始めると、左に上る道があるので、

その道に入るが、そのまま進み、左にカーブするところで、右にはいると 「三の丸(東館)跡」 である。

大手道に入ると、道は左右にカーブしながら上っていく。

右にUターンするところに、「揚土門跡」 の木柱が建っている。

奥の方に空地があり、「三春城起し絵図」 には、建物がある曲輪が描かれている。

右折すると、その先は左に曲がっていて、かなり急な坂で、途中で一息入れた。

その先の右側に、「三の門跡」 の木柱がある。

「三春城起し絵図」 には、右に細長い土地があり、北は切岸、東と南側は多聞櫓が築かれ、

大手道が左に曲るところに、楼門が描かれている。

|

|

| ||

左折すると、右側は切岸を石垣で補強するような感じになっていて、上るにつれ、

右側の面積は狭くなる。

左側は崖になっている。

そのまま上ると、右側に平に加工された石を使用した石垣がある。

ここは、本丸虎口跡で、江戸時代には、両側に石垣を配した櫓門の表門が建てられていた。

坂道を上りきると、広い空地に出た。

右手に東屋が見えるが。ここは、本丸下の段である。

東屋の中に、日本100名城のスタンプとパンフレットがあるので、スタンプを押し、資料をゲットした。

|

|

| ||

本丸は、左側が低くなっていて、横に長い楕円形をしている(本丸下の段)

右側が本丸御殿があったところで、 家型のような六角形の地形である(本丸上の段)

正面の左手に、NHKの受信塔、中央に車、右手に「三春城跡」の説明板が立っている。

「三春城起し絵図」によると、説明板からテレビ受信塔にかけて、

多聞櫓状の長屋が建っていたようである。

説明板「三春町指定史跡 三春城跡」

「 戦国時代の構成

江戸時代の本丸上の段を本丸、下の段を二の丸とする絵図もありますが、

資料が少なく詳しくはわかりません。

本丸から派生する尾根筋を単位として、江戸時代の二の丸や三の丸、宝來寺、

国道を挟んで北側の月斎館跡

(げっさいたてあと・義顕の弟、頼顕の屋敷と伝わる)など、

独立した防禦ラインが想定できる大きな曲輪群があり、

本丸と並び立つ一族や重臣の屋敷跡と推測されます。

隆顕の後室・伊達氏の屋敷跡(東館)と伝わる三の丸周辺には、竪掘や土塁、堀切の跡が見られ、

東側の町民の森

周辺に石積みが残されています。

江戸時代の構成

蒲生氏が石垣を築き、松下氏が主要な施設を建設しますが、

秋田氏は西麓に居屋敷を築いて、居所とします。

本丸の上の段には、君臣が一堂に会する広間と台所、藩主の控え室となる御座間がありました。

下の段には、天守に準ずる三階櫓と、両側に石垣を配した櫓門の表門、

多聞櫓状の長屋から連なる石垣の上に架した

渡櫓門の裏門といった、

大型の建造物が平場の縁を巡るように建てられ、城下からは豪壮な城を仰ぎ見ることができた、

と推測されます。 そして、天明5年(1785)の大火で、表門を除いて、ほぼ全焼すると、

本丸には代々の将軍から頂いた

朱印状を納める三階櫓のほかは再建されいまま、明治維新を迎えました。 」

左側(西側)端に、三重三階の三階櫓が建っていたところには、ベンチ状のものと丸い二つのコンクリートの椅子があったが、その構造と関係するのかは分からなかった。

ここからは町役場など、三春の市街が見えた。 また、三春は周囲が丘陵で囲まれた自然の要害であることが分かった。

|

|

| ||

本丸下部にある説明板「三春町指定史跡 三春城跡」には、城の歴史が記されている。

説明板「三春町指定史跡 三春城跡」

「 三春城は、永正元年(1504)に、坂上田村麻呂の子孫を自称していた田村義顕によって築かれたと伝えられる。

当初は、痩せ尾根に沿って、棚田のような狭い平場が並んでいたが、 十六世紀初め頃に火災があり、

その後、行われた大規模工事により、 現在のような地形になった。

田村氏は、義顕・隆顕・清顕と三代続いたが、天正十四年(1586)に、孫の田村清顕が急死した時、

男子がいなかったため、

清顕の正室(相馬顕胤の女)が三春城主に就いたが、

家臣団が伊達派と相馬派に分かれての争いとなった。

天正十六年(1588)、相馬義胤が三春城へ入城しようとするが失敗し、

郡山合戦に勝利した伊達政宗(清顕の一人娘・愛姫の夫)が三春城に入り、伊達政宗を後見として、

清顕の甥の田村宗顕を城主にした。

政宗はこの城を足がかりにして、南奥州を制覇した。

この間、城の周囲に多くの空堀や土塁、石積みが築かれ、

三春城は中通り(仙道)を代表する戦国の城砦となった。

天正十八年(1590)の秀吉による小田原城攻めに、伊達政宗の指示により、

田村氏は参陣しなかったため、

戦後の秀吉による奥州仕置により、田村氏は改易させられた。

三春は一旦伊達領になるが、翌年、蒲生氏郷の領地に組み込まれ、会津若松城の支城になり、

蒲生氏重臣が城代となり、本丸の周囲に石垣を築くなど、 城と城下町の整備が進められた。

なお、上杉景勝が会津藩主であった慶長三年~六年(1598~1601)前後は三春城ではなく、

郡山市田村町の守山城が使用された。

寛永四年(1627)に、蒲生忠郷が没すると、替わって、会津に入った加藤嘉明の三男・明利、

さらに翌年(1628)には、嘉明の娘の子・松下長綱が、二本松から入り、三万石の三春藩主となる。

松下長綱は、大名の居城にふさわしい白壁に、瓦葺きの建物に建設し、

その権威を象徴する近世城郭に変貌させた。

正保元年(1644)に、松下氏が改易となると、翌、正保二年(1645)、秋田俊季(としすえ)が、

常陸宍戸から五万五千石で三春藩主となり、 明治維新まで、秋田氏十一代の居城となった。

新たに、山麓に御殿(居屋敷)を建設して、日常の政務と暮らしの場とし、

本丸御殿は儀式にだけ使用した。

そして、天明五年(1785)の大火で、城がほぼ全焼すると、

本丸には代々の将軍から頂いた朱印状を納める三階櫓以外は再建されなかった。

戊辰戦争で、三春藩は、奥州越列藩同盟に加わるが、

新政府軍の攻撃を受ける直前に恭順し、

無血開城したため、 戦場にはなっていない。

しかし、維新後は建物のみならず、 石垣や礎石まで払い下され、公園として整備された。

このため、現在では、埋もれかけた石垣と、天然の要害の地形に、かっての城の面影を残すだけである。 」

江戸時代には、長屋櫓と連なる石垣の上に、渡櫓門の裏門(搦手口門)

があったとされる。

今は、門跡の左側に盛り上がったような土地に、石が混じり、木が生えている。

右側には、「三春城跡」の説明板(上記)と、「舞鶴城址」 の石碑が建っている。

左側にある標柱には、「二之丸跡」 と書かれていた。

田村氏時代の絵図、「三春城絵図」 には、下部は二の丸、上部は本丸と書かれているが、

秋田氏が入部し、麓に御殿が造られた後の 「三春城起し絵図」 には、

現在児童公園になっているところが二の丸となっている。

東屋の裏を上ると本丸上段で、「大広間跡」 の木柱が建っている。

本丸上段は周囲を石垣で囲まれ、手前に大広間、その奥に台所があった。

「明治戊辰役三春藩烈士碑」 が、建っている。

「 三春藩は列藩同盟に加盟したものの、

上層部は勤王派で、棚倉落城後の7月26日に同盟を離脱した。

その一方で、仙台や福島に使者を出して、同盟を装っていた。

この碑は、同盟離脱が露呈し、出張先で、東軍により殺害された四人の慰霊碑である。 」

|

|

| ||

「本丸跡」の標柱があり、その奥に「奥跡」の木柱があり、その先に石垣が見える。

奥は、藩主の控え室となる、御座の間があったところである。

四段の石垣で囲まれた土地には、「秋田家祖先尊霊」 と記された石柱が建っている。

この「奥跡」とある区域は、「三春城起し絵図」 には、縦に細長く、三棟の建物が建っている。

裏門跡から出ると、左側にかなり急な傾斜の石段があり、 直進は舗装された道路である。

舗装された道を進むと、右側斜面は土で、石垣ではない。

ここは、「三春城起し絵図」 では、

本丸奥の左側に細長く突き出ていた風呂場のあった曲輪の左側の部分である。

江戸時代もこのような姿であった、と思われる。

|

|

| ||

坂を下ると左側に「搦手門跡」の木柱があった。

昔は櫓門が建っていた。

その先で車道に出たが、江戸時代には突き当たりに、番所があった。

この後、左折して進むと石段を降りてきた道と合流した。

この道には「←駐車場 本丸→」の道標がある。

なお、「三春城起し絵図」 には、石段の道は描かれていない。

合流部分に数台停めることが出来る駐車場がある。

斜面を削平し造られたもので、形から見ると空堀であったような気がする。

|

|

| ||

道の反対、右側の小高いところには、遊園器具が少しある公園がある。

ここが二の丸跡である。

「 正保二年(1645)に、秋田氏が入封すると、新たに山麓に御殿(居屋敷)を建設した。

三春小学校の校庭になっているところが居屋敷跡で、その北側が花畑、その左側に向屋敷があった。

二の丸は鐘状型をしていた。 」

二の丸の先の道は、左右の山が迫っているので、この道は切通しで造られたことが分かる。

その先に、「二の丸散策路」 の標示がある。

|

|

| ||

「←ニの丸散策道」 の標識を入っていくと、木立の中を進む小道で、

右側に、ニの丸へ上る階段がある。

そのまま直進すると、江戸時代には太鼓堂があった曲輪があったところに出る。

そこまでは行かず、左に下に降りる道があるので、降りていく。

右側に水の入っていないプール、その下にあるのは体育館か?

プールの向うには三春小学校の校舎が見える。

「 絵図ではプールとその下あたりが花畑で、 さらに降りた運動場あたりに、 秋田氏が造った居屋敷(二の丸御殿)があったようである。 」

その先に鳥居があり、そこを下ると小学校のグランドで、当日は土曜日で、父子が遊んでいた。

そのまま下っていくと、枝垂れ桜があり、緑の葉が美しい。

道なりに降りていくと、車を停めた駐車場へ出た。

小学校の校庭の近くで合流した道が大手道だったことに気付いた。

この道は二の門の近くを通り、二の門跡に出ていたのである。

以上で、三春城の探索は終了した。

桜の写真を一枚掲載する。 福聚寺のしだれ桜である。 NHKから何回も紹介されている桜で、

4月10日頃咲く。

「 三春歴史資料館の南西にある福聚寺(三春町字御免町194)は、 室町時代に三春の礎を築いた田村氏の菩提寺である。

境内に咲くしだれ桜は有名で 三春の滝桜とともに、四月上旬から中旬に桜が咲く。 」

|

|

| ||

三春城へは、 JR磐越東線三春駅から徒歩では三十分程

三春駅から町営バスさくら号、福島交通で、町役場前下車すると 大手道が近い

三春城のスタンプは、本丸下段のあずまやのボックス内にある

また、三春町歴史民俗資料館にも置かれている

訪問日 令和三年(2021)五月三十日