◎ 深浦

深浦港は、江戸時代、蝦夷から大坂へ向かう、

帆船の北前船の寄港地であった。

風をさい切る港であることから、風待ち仮泊港として栄えた。

今も、水産業と、日本海北部を航行する船舶の避難港として、

重要な役割を果たしている。

奥に見えるのは1625mの岩木山で、手前にある二つの山は

白神山地の一部で、枡形山が標高820m、飯森山は標高703mである。

深浦港の西何展望台があり、夕日が写せる撮影スポットとして、人気がある。

◎ 千畳敷海岸

深浦港から、国道101号を北上すると、国道に平行して、JR五能線が続いている。<br> JR線千畳敷駅の左側に国道が通り、その先の日本海側にあるのが千畳敷である。

「 千畳敷は、凝灰質の泥岩で、寛政四年の地震により、

地盤隆起したもので、その面積から千畳敷の名が付いた。

海岸に、ぼこぼことした奇観で、日本夕陽百景、日本海水浴場55選に選定された。」

所在地 青森県西津軽郡深浦町北鰺ヶ沢榊原

JR五能線千畳敷駅から徒歩5分

|

|

| ||

◎ 岩木山神社

千畳敷から国道101号を北上し、鰺ヶ沢町舞戸町で、国道と別れ、県道3号に入る。

県道3号は中村川に沿って続いていて、道なりに南下する。

しばらく走ると、左側に岩木山の山頂にある、岩木山神社奥宮に通じる、山岳道路がある。

そのまま進むと、右側に岩木山総合公園があり、その先の左右に、二つのゴルフ場があり、

そこを過ぎると、岩木山神社入口バス停がある。

岩木山神社はその奥にある。

駐車場に車を停め、岩木山神社へ向かうと、白い石製の鳥居が建ち、

その奥に二つの赤い鳥居が見え、その先に雪を覆った岩木山が見える。

「 昔から、「お岩木さん」「お山さん」 と、親しまれた、神山、霊山である岩木山

は、農業。漁業の守護神として、信仰を集めていた。

今から千二百年前の宝亀十一年(780)、山頂に社殿を創築たのが始まり。

延暦十九年(800)、征夷大将軍・坂上田村麻呂が、これを再建し、

別に山麓の十腰内の里に、下居宮を建立し、山頂を奥宮と称する。

寛治五年(1091)、神宣により、下居宮を現座地に遷座する。延喜式により、津軽国一の宮になる。

祭神は、5柱の神で、岩木山大神として、祀っている。 」

その奥に、赤い建物の楼門が建っている。

楼門をぐぐると、中門があり、その先の石段の上に、拝殿と本殿が建っている。

「 建物は、神仏習合時代の名残りを留める。

江戸時代に、津軽藩主により、大造営が行われた。

鎌倉時代以後、密教寺院の構造が見られる中に、

桃山時代の様式を思わせる、色どりの絵様彫刻が見られ、そうした外観から。

「奥日光」 と呼ばれるようになった。 」

所在地 弘前市大字百沢字寺沢27

|

|

| ||

◎ 西目屋村

県道を岩木山総合公園まで戻り、県道204号に入り、南下すると、

西目屋村役場があり、県道28号に突き当たる。

西目屋村は、岩木山の南側、白神山地の東側、弘前市(旧岩木村)の西側にある村である。

西目屋村役場の先に、岩木川が流れているので、岩木川に沿って県道を遡る。

途中で停車し、小高森山を背景にした、岩木川縁の新緑を撮した。

この道は、白神ラインと呼ばれているようで、少し走ると津軽白神湖に出た。

津軽白神湖は、かなり大きな貯水ダムである。

砂子瀬橋を渡り、川原平橋を渡る。

次に三叉路を右折すると、美山橋が美山湖に架かっている、

ここから写した湖面の風景がきれいだった。

|

|

| ||

この後、西目屋村役場まで戻り、役場の隣にある、 ブナの里白神館 しらかみの湯で、入浴した。

「

ブナの里白神館は、源泉かけ流しの大浴場・しらかみの湯と、

展望露天風呂があるが、

日帰り入浴は大浴場のみである。

泉質は、ナトリウム・カルシウム塩化物泉で、神経痛・筋肉痛・

関節痛・打ち身・慢性婦人病などに効果がある。」

所在地 西目屋村大字田代字神田57番地

弘前駅前から弘南バス 西目屋村役場行きに乗り、約55分、西目屋村役場前で下車、徒歩1分

東北自動車道弘前大鰐ICより、車で45分

|

◎ 弘 前

津軽の旅のホールは弘前市である。

県道28号を走ると、一時間程で、弘前グランドホテル前の交叉点に出た。

この西南に、青森銀行記念館がある。

「 この建物は、旧第五十九銀行本店本館だった。

第五十九銀行は、明治十一年(1878)に、弘前に設立された国立銀行である。

明治三十七年(1904)、名工・堀江佐吉により、ルネサンス風の外観をする建物が、

本店本館として、建築され、当時のロービーが残っている。

所在地 弘前市元長町26 」

西に少し行くと、市役所があり、隣に「弘前図書館」の看板とある建物は、 旧弘前市立図書館である。

「 旧弘前市立図書館は明治三十九年(1906)に建設された、

ルネサンス風の意匠を基調とした、木造三階建ての建造物である。

左右両端に配置された、八角形三階建ての塔が特徴的な建築で、

建物全体に窓が多く、配置されている。

正面中央には採光のためのドーマー窓を設けるなど、 図書館としての機能にも配慮された設計となっている。

当初は、市立東奥義塾(現東奥義塾高等学校) の敷地内 (現在の追手門広場付近) に建設されたが、

手狭になったことから、昭和五年(1930)に、図書館が別の建物に移転することとなり、

また、東奥義塾の校舎拡張も相まって、昭和六年(1931)に、

設計・施工を手がけた堀江家に払い下げられ、 弘前市富野町に移築した。

平成元年(1989)、市制施行百周年記念事業の一環として、市が再取得して、

追手門広場(東奥義塾跡地)に再移築し、 市立郷土文学館の施設として保存されるとともに、

郷土出版物や文芸資料などが一般展示されている。 」

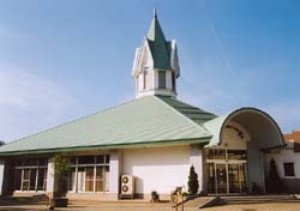

弘前グランドホテル近くまで戻ると、白亞の建物・弘前教会がある。

「 この建物は、日本基督教団弘前教会堂である。

教会の創立は、明治八年(1875)で、東北で一番古い教会で、全国でも七番目に古いプロテスタント

教会である。

最初に建てられた教会は、木造平屋建ての小規模な和風建築であった。

この建物は、明治三十三年(1906)に、弘前メリジスト教会の教会堂として、建設された。

左右に配置された、フランコゴジック風の双塔や、外壁に設けられている控え壁と、

尖塔アーチの窓が、印象的な建物である。

高さの階調が特徴である、ゴジック風ながら、正面外壁に各階を区切る水平方向を強調するような、

蛇腹が設けられている意匠的な不整合や、内部の天床を高くするために、

屋根組に取り入れた、変則的なトラス構造が、筑後百年を経ても、現役として使用されており、

フランスパリのノートルダム大聖堂を彷彿させる外観になっている。

現在の建物は、木造平屋建て、切妻屋根・亜鉛板葺き、一部二階建である。

所在地 弘前市元寺町88

弘前駅前からバスで5分、上元寺町で下車、徒歩5分

|

|

| ||

この教会の北東に百石小路という地名があり、ここにはカトリック弘前教会がある。

「 カトリック弘前教会は、明治四十三年(1910)に、弘前天守教会として、建設された。

ロマネスク様式を基調として、切妻屋根正面に尖塔を配置し、左右隅の柱が特徴的な外観をしている。

木製のクロスフォールドが組まれ、リブフォールドや柱の濃茶と、天井や壁の白漆喰のコントラストが

印象的である。

木造モルタル平屋建て、屋根亜鉛鉄板 」

教会の中に入ると、昭和五十九年(1984)に設置された、ステンドグラスからの採光が素晴らしい。

デザインが現代風で、色使いも豊富である。

中央にある祭壇は、歴史的にも価値あるもので、これまで訪れた教会の中でも特別のものである。

「 祭壇は、慶応二年(1866)に、

オランダロールモンドで製作されたアムステルダムの教会に設置された。

昭和十四年(1938)に、当時の主任司祭であった、コールス師が、譲り受けて設置したものである。

ゴジック洋式の純ナラ製で、高さは八メートルに及ぶものである。 」

所在地 弘前市百石小路20

弘前駅からバスで10分、弘前文化センター前で下車し、徒歩5分

|

|

| ||

教会をでると、北にある道をに西に向かい、文化センター前を進むと、水堀に突きあたる。

ここは弘前城跡を公園にした弘前公園である。

ここには、当時の「東門」が残っている。

「 弘前城は、津軽地方を平定した津軽為信の子・信枚(のぶひら)が、

慶長十六年(1611)に築城した。

本丸を囲み、三重の堀で囲み、本丸の外に、二の丸、そして、三の丸があった。

明治維新により、城は津軽家の所有から陸軍の管理に移り、

明治十七年(1884)に、本丸御殿等の建物が壊された。

明治三十二年(1902)、土地の所有が弘前市になり、公園として残されることになった。

弘前公園の中には、天守と、五つの城門(北門・東内門。東門・追手門)と、

三つの隅櫓(丑虎櫓・辰巳櫓・未申櫓)が、残されている。

それらは、すべて、国の重要文化財である。 」

東門は、弘前城の三の丸にある櫓門で、入母屋造り、銅板葺きの櫓門である。

安土桃山時代風の城門で、慶長十六年(1611)に築城した際、造られたものである。

門をくぐると、三の丸跡で、その先に二の丸の水堀があり、その先に二の丸がある。

二の丸には、日本最古のソメイヨシノが植えられている。

その先は内掘(本丸を守る水堀)で、水掘の先に弘前城の天主が見られる。。

「 築城した時は、五重の天主であったが、落雷により、焼失した。

文化七年(1810)に、本丸の辰巳櫓(南東隅)を三重に改築して、天守代用とした。

これが現存する天守で、関東。東北地方において、唯一の現存天守として、貴重である。

全国の現存十二天守の一つである。 」

二の丸跡から北へ向かい、リクリエーション広場を過ぎると、北門がある。

「 北門は亀甲門とも呼ばれる。

中国の言い伝えによると北を守る守護神が、玄武という、亀の神様であったということから、

この名が付いた。

この門は、二代藩主・津軽信枚が弘前城築城の時、大光城の城門を追手門として、移築した。

従って、その他の門より、規模が大きく、形状も異なる。

追手門がその後、南門に変わったため、北郭の門であることから、北門に名称が変わった。

この門は脇戸付き櫓門で、銅瓦葺きである。 」

|

|

| ||

北門を出ると、正面にあるのは、石橋屋住宅である。

「 石橋家は、江戸時代、弘前藩の御用商人であった。

主に藁製品を取り扱っていたが、時代と共に、商うものも変わり、今は酒とたばこを販売しながら、

家名を守っている。

主屋は、十九世紀初頭に、他地にあったものを移築したと伝えられる。

昭和四十八年(1973)に、国の重要文化財に指定された。

主屋は角地にあり、南面と西面が通りに面しており、

その前に津軽地方独特の「こみせ(木製アーケード)」がある。

一部二階建てで、南面が入母屋造り、北面・東面突出部は切妻造り、

出入口は妻入りである。 」

所在地 弘前市亀甲町88

JR弘前駅より、弘南バス浜の町方面行きに乗車、亀の門前で下車、徒歩1分

石橋屋の裏側一帯は、江戸時代は武家屋敷であった。

その一帯は、国の伝統的建造物群に指定されている。

石橋家から西に向かい、弘前公園の北西隅の対面に、旧植田家住宅がある。

「 旧植田家住宅は、江戸時代の末期の嘉永五年(1852)頃、市内の五十石町に建てられた武家屋敷

である。

その後、市内の在府町に移築されていたものを、昭和五十七年に現在地に移築し、復元が行われた。

木造一部二階建てで、寄棟造り、茅葺屋根である。

所在地 弘前市の仲町重要伝統的建造物群保存地区の中にある。

バスで亀の門前で下車、徒歩5分

北門を出て、右に堀に沿って歩いて行き、公園の北東角を右に曲がると、 左側に津軽藩ねぷた村がある。

ねぶた村では、弘前ねぷたの常設展示と、津軽三味線のライブが行われる。 |

|

| ||

当日は弘前で宿泊した。

食事を早くすませ会場に行くと、弘前ねぷたのパレードがあった。

弘前ねぷたは、青森と五所川原と同じ時期の8月初めに行われるものであるが、

5月の連休には弘前城の桜が咲き終わるようになってから、

始めたと聞いた。

従って、8月の規模には程遠いが、一通りの姿で行われていた。

青森のねぷたはねぶた師が一年懸けてつくられ、規模が大きく、スポンサーが付かないと、

製造できない高い代物である。

五所川原のねぶたは立ちねぶたといわれるものである。

弘前は、ねぶたではねぷたと、破裂音で表現されるが、

小規模でかわいいものである。

|

|

|

|

|

|

|

訪問日 平成十四年(2002)五月二日