脇本城は、秋田県男鹿市にあった、中世の山城で、

檜山・湊の両安東氏を統一した、安東愛季が大幅に修復して、居城にしたといわれる。

続日本100名城の第106番に選定された城である。

城の入口は、国道101号の海岸脇の駐車場で、菅原神社が目印である。

脇本城跡で、現在見学できるのは、内館地区と馬乗り場地区である。

「 脇本城は、戦国時代、青森県の北から北海道の南まで、

秋田県の半分以上を支配した、安東氏の居城であった山城である。

安東愛季(ちかすえ)は、

元亀元年(1570)、檜山(能代)と湊(秋田市土崎)の両安東氏を統一し、その領地を支配。

天正五年(1577)、嫡子・業季に、湊、檜山の両城を譲り、

自身はもともとあった脇本城に、大規模な修復を行い、居城とした。

脇本城は、内館地区、馬乗り場地区、兜ヶ崎・打ヶ崎地区、乍木地区、

お念堂地区という、五つの地区からなり、

さらに、短冊形の地割された城下町と、今も寺が多く残る寺院地区で、構成されていた。 」

駐車場の左側に、菅原神社の石段があるが、右側の車道を上ると、菅原神社前を通り、

プレハブ小屋の脇本城城跡案内所に至る。

案内所は、当日、無人であった。

ここで、続日本100名城のスタンプを押し、用意されているパンフレットも入手し、

見学を開始した。

右にカーブする道を進むと、内館地区に到着。

右手に細長く続く曲輪群があり、左手には三角形に形成された、曲輪群がある。

これらは、比較的小規模な曲輪で、並列的に群をなしている。

まず、左側の曲輪群を進む。

説明柱

「 この曲輪群は、長さ約二百五十メートルに、小さな曲輪が七つ作られていた。

左端に近い曲輪(南端)には、この付近一帯には数多くの館跡があり、

脇本城主である安東愛季の家臣屋敷があったところと、考えられている。 」

説明柱の先には、海が見えた。

「 一番端の曲輪の南側は生鼻崎で、絶壁を形成し、

日本海が一望出来、眼下に国道が見える。

生鼻崎は、 海上交通(日本海、八郎潟)、 陸上の要所(天下道)であり、

標高も百メートル前後あることから、城づくりに最適な環境であった。 」

|

|

| ||

二つの南端の曲輪と北側の曲輪の間は、少し凹んでいて、「往古の竪掘跡」とあった。

今はなだらかになっているので、竪掘の感じはしなかった。

また、「 この八つの曲輪群の西側は土塁が築かれていた 」 という説明板もあった。

「内館地区」 の看板前に戻り、右側の曲輪群に行くと、

凹んでいるところに、「空掘」 の標示板があったが、ここは往時の虎口跡である。

「 脇本城が廃城になった時期は明らかになっていないが、

江戸時代の慶長七年(1602)に、徳川家康により、安東実季(秋田氏に改姓)は、茨城県の宍戸へ移封となり、代わりに、佐竹義宣が秋田に入り、久保田城が築城されたことから考えると、

天正十八年(1590)の豊臣秀吉による奥州仕置後から慶長七年(1602)の佐竹氏による

久保田城築城の間に、廃城になったと思われる。

その後、地域の大規模開発が行われなかったことや、地域住民により、環境整備が

継続的に行われたことで、内館地区は当時の姿が残されていて、

平成五年(1993)の遺跡調査などにより、多数の曲輪・土塁・空堀・井戸跡などの他、

虎口(こぐち)と呼ばれる城の入口部などが確認され、

当時使用した陶磁器などが出土した。 」

|

|

| ||

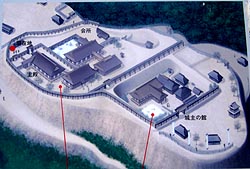

復元想像図には、

「 「空掘」の木柱が立っているところに門(虎口)があり、

空掘の左側(西)には三つの曲輪、

右側(東)には城主が住む館と儀式を行う場所(主殿・会所)があった。 」

と想定し、その様子が描かれていた。

その先、主殿と城主館の間に土の壁のように聳える土塁は、

高さ六メートルで、脇本城最大規模である。

この土塁は、空掘を掘った際出た土を使用した、と推定していた。

主殿側の土塁の下に「井戸跡」があった。

井戸跡から左に進むと、城主館に通じる通路がある。

通路の下には 「館神堂」 の標木が立っていた。

|

|

| ||

通路を上るとその先には広い空地が広がっているところが、 城主館があったところである。

「 城主館は、南・北・西の三方を土塁で囲まれている。

東側は、低い土手状の高まりが残っていて、その真中部分が途切れている。

そのことから、途切れた部分に門、その両側に塀があったと推定される。

ここは、城下町を見下ろす絶好の場所になっている。 」

城主館にも井戸跡があった。

落城の際、城主が金の茶釜をどこかの井戸に投げ入れたという伝説が残っている。

城主館から細い道を下ると「天下道」の標柱が建っていて、細葉の椿の脇に出た。

「 天下道と呼ばれる古道は、中世に整備された道で、 現在は、城の西側が市道により分断されていて、通り抜けができないが、 かっては、ここから城の内館を横切って、船川・北浦方面に向う主要な道として 長い間利用されていた。 」

細葉の椿の左手に、菅原神社がある。

「 安東実季は、天正十九年(1591)に、菅原神社は建立し、

安東姓から秋田姓に改称した。

慶長七年(1602)、安東実季は常陸国宍戸へ転封となり、佐竹義宣が秋田に入る。

承応二年(1653)に、菅原神社が現在地に移転していることから、

この頃には廃城になっていたのだろう。 」

脇本城跡は平成十六年に国の史跡に指定された。

無人の菅原神社にお参りして、脇本城の探訪は終了した。

|

|

| ||

脇田城へはJR男鹿線脇本駅から徒歩約35分。 タクシーで10分

訪問日 令和二年(2020)十月二十八日