岐阜県の関市は刃物の産地として有名なので、出かけてみた。

名古屋から高速道路に乗ると、一宮JCTで、北に向かい、関ICで降りる。

後はナビに任せて進むと、関鍛冶伝承館に到着した。

鉄道の場合は、JR越美南線せきてらす前駅下車、駅の南東、歩いて400mのところにある。

関鍛冶伝承館では、関に伝わる鍛冶の技を映像・資料・

展示により、紹介していた。

美濃国鍛冶之系図は、室町時代の宝徳二年(1450)に、美濃国の守護代・斎藤利光によって聞き書きされた系図と、文明十四年(1484)に、斎藤基孝がこれを写したものの二種類がある。

愛知県刈谷市の専光寺には永正二年(1505)に書かれた系図が所蔵され、

愛知県の有形文化財に指定されている。

美濃鍛冶は、室町時代以降に盛んになり、関七流とある。

系図には、室町時代の兼光・元重・四郎・兼永・兼宅・金重・兼定・兼友・兼丸・寿命・国行・

兼春を始祖とする十二流が記されている。

関で打たれた美濃鍛冶による刀が展示されていた。

刀を鍛造する模様を現す人形があった。

|

x |  |

x |  |

伝承館の外に、「日本刀匠総師 渡邊兼永翁碑」がある。

調べてみると、

「 関は明治維新により、武士の刀の帯刀がなくなり、打刃物(ポケットナイフ・鋏〜洋食器等

多品種)産業の一部を受け持つ、注文生産を主体した家内工業のレベルであった。

昭和六年に起きた満州事変により、日本刀の需要が起きて、昭和八年に美濃方匠援護会の結成、

昭和九年(1934)に、渡邊兼永を立てて、日本刀伝習所を開設、

昭和十年十二月に春日神社の西隣に、鍛練所を新築した。

昭和十三年には、関伝日本刀鍛練技法の正統を若者に伝えるため、

日本刀伝習所は、道場と宿舎を設備し、日本刀鍛錬塾と改称、

渡邊兼永を塾頭として、全国から塾生を集め、育成した。

この年、兼永は、日本刀匠協会の鍛冶総匠に推され、翌年、

水無瀬神宮(祭神 後鳥羽上皇)の御鳥羽上皇700年祭で、日本刀匠の代表として、

神火をいただき、神前で日本刀鍛錬を奉納した。

昭和十三年以降昭和二十年は、軍刀の注文が相次ぎ、周辺の研磨業者と共に、全盛期を迎えている。

上記の碑は、渡邊兼永の偉業を後世に残すため、建てられたもののようである。 」

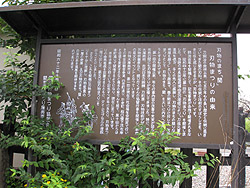

「 刃物のまち「関」

刃物まつりの由来 」 と書かれた、大きな説明板が建っている。

長文だが、まとめてみると、

刀鍛冶の発祥以来、七百五十年を越える歴史と伝統を伝えるため、昭和四十一年に始まった。

春の春日神社の関春祭に対して、秋のまつりとして、

刃物のまち・関を内外に宣伝しようと、当時の市長の提唱により始まった。

刃物大廉売市が、市内の商店街で、場所を変えながら行われ、現在は本町通りで行われている。

とある。

上記にある春日神社に訪れ、参拝した。

|

x |  |

x |  |

説明板「金幣社 春日神社」

「 創 祀 正応元年(1288) 新殿創建奉迎鎮座

相 殿 天神神社・八幡神社 大正七年本殿新築合祀

祭 神 武みか槌命・経津主命・天児屋板命・比め神

この春日神社は、関鍛冶の総氏神で、約七百年の昔、鎌倉時代のなかごろ、

大和(奈良県)から、刀匠金重と、ついで兼永が関に移り住み、

藤原氏の一門の誼(よしみ)をもって、その一門の氏神である、

奈良の春日大社の分身を請けて、正応元年(1288)に、ここに壮大な社殿をつくりました。

以来、江戸時代に至るまで、幾多の名刀工の信仰をあつめ、関鍛冶繁栄の因ともなり、

祭事もさかんに行われてきました。

(神事能 ・ 重要文化財 の文面 は省略 )

重要文化財 能装束類 狂言面 刀剣七振 薙刀壱振 能舞台壱棟

能舞台と神宝殿

社頭中央にある、能舞台は、江戸初期、寛文五年(1665)に、

関の領主 大島雲八が再建し、以来、修補を重ね、昭和三十四年の伊勢湾台風で倒壊したものを、

旧型に従って再現したので、昭和四十三年に市の重要文化財に指定されています。

境内の東南にある神宝殿は、数多くの宝物類を収蔵するため、耐震耐火、湿度調整を考慮した、

理想的な宝物館で、国庫補助、県費補助、市費補助を得て、昭和三十三年に竣工したものです。

」

春日神社の参拝を終え、関市市内を跡にした。

関市には三つの温泉があるが、全て合併により、関市になったものである。

山奥にあるが、その中で人家が多いのが旧武芸川町にある、武芸川温泉ゆとりの湯である。

関の旅の最後に、訪れた。

「 武芸川温泉は、かっての武芸川町の中心部の小高い丘の上にある。

泉質は、ナトリウム・段酸水素塩・塩化物泉である。

岩風呂の露天風呂やジェットバス・薬草湯などがあった。

湯の温度が低く設定されているので、長めの入ることができ、ポカポカと温まる気がした。 」

|

x |  |

x |  |

旅をした日 平成二十年(2008)十月二十五日