山中集落(旧山中村)は中世の東山道の宿駅であった。

江戸時代になると、旗本・竹中氏の知行地となり、

関ケ原宿と今須宿の中間に位置することから、立場茶屋が設けられ、

間の宿と呼ばれた。

常盤御前小公園には、義経の母・常盤御前の墓とされる、二基の宝筐印塔と五輪塔が建っている。

関守の三輪家の前で、道は三叉路になっていて、中山道は左へ下るが

右の道を上ると、発掘調査で出土された土器類を収納する、不破関資料館がある。

三叉路には「左 旧中仙道」「右 中仙道 大谷吉隆墓十丁」の道標が建っている。

急な大木戸坂を下ると、左手に戸佐々(こささ)神社があり、

不破関を鎮護する松尾産土大神が祀られている。

左の道を下って行く途中に、「西城門跡と藤古川」 の説明板が建っている。

説明板 「不破関の西城門と藤古川」

「 不破関は、藤古川を西限として利用し、

左岸の河岸段丘上に、主要施設が築造されていました。

川面と段丘上との高度差は約十~二十米の急な崖になっており、また

この辺り一帯は伊吹と養老、南宮山系に挟まった狭隘な地で、

自然の要害を巧みに利用したものでした。

ここには大木戸という地名が残っており、西城門があったとされています。

関ヶ原町 」

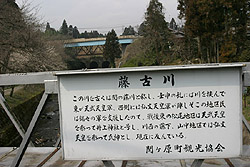

坂を下った藤古川に架かる藤古橋の手前に、「関の藤川」 の説明板があり、 橋の中央に、「藤古川」 の古い説明板が建っている。

説明板 「関の藤川(藤古川)」

「 この川は伊吹山麓に源を発し、関所の傍を流れているところから、

関の藤川と呼ばれていました。

壬申の乱(672)では、両軍がこの川を挟んでの開戦。

更に関ヶ原合戦では、大谷吉継が上流右岸に布陣するなど、

この辺りは軍事上の要害の地でした。

また、この川は古来より歌枕として、多くの歌人に知られ、

数多くの詩歌が詠まれたことが世に知られています。

関ヶ原町 」

平安時代以降、藤古川は歌枕になって多くの歌が詠まれている。

「 みのの国 せきの藤河 たえずして 君に仕えん 万代までに 」

(古今和歌集) はその1つである。

|

|

| ||

壬申の乱は、天武天皇元年(672)に起きた、日本古代最大の皇位継承争いの内乱である。

「 大化改新を成し遂げた天智天皇が崩御すると、

天皇の子・大友皇子(おおとものおうじ、後の弘文天皇) に対し、

天皇の弟・大海人皇子(おおあまのおうじ、後の天武天皇) が反旗をひるがえし、

反乱者である大海人皇子が勝利を納めました。

この勝利は、特に、地元美濃出身の兵士等の活躍によるものといわれている。

説明板 「藤古川」

「 この川を古くは関の藤川と称し、壬申の乱(672)では川を挟んで、

東側が天武天皇軍、西側には弘文天皇軍が陣し、

そこの地区民は銘々の軍を支援したので、戦後東の松尾地区は天武天皇を祭って、

井上神社と号し、川西の藤下・山中地区では

弘文天皇を祭って氏神とし、現在に及んでいる。

関ヶ原町観光協会 」

往時の戦に思いを馳せながら藤古川を、藤下橋で渡ると、藤下集落に入る。

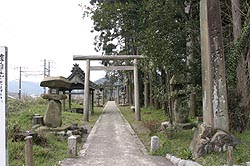

左側に、「若宮八幡神社」 の標石があり、左に入り、三叉路を右に進むと、

右側に若宮八幡神社があり、敗れた大友皇子(弘文天皇)を祀っている。

本殿は、天文二十二年(2553)に造営修理され、

桧皮葺きの桃山様式の極めて貴重な建造物である。

街道に戻り、緩やかな上り坂を進むと、三叉路になる。

分岐点には、箭先地蔵堂とその手前に「左旧中山道 右中仙道大谷吉隆の墓七丁」 の道標がある。

箭先地蔵堂には、明治十一年(1878)に、坂を開削した時に出土した地蔵尊と、

弘文天皇稜にあった地蔵尊が安置されている。

|

|

| ||

中山道はこの分岐点を右に進む。

箭先地蔵堂の裏に、矢尻の池(井) があり、 今もその名残を留めている。

説明板「矢尻の池(井)」

「 関ヶ原から今須宿に向う中山道のうちでも不破関・藤川と続く、

この辺りは木曽路名所図会にも描かれ、歌枕となっていました。

この窪みは壬申の乱(672)のとき、

水を求めて大海人皇子軍の兵士が、矢尻で掘ったものと伝えられています。

長い年月を経た今ではその名残りを僅かに留めているに過ぎない。 」

やがて、民家もないところになり、先程分岐した道に合流する。

左側に、

「弘文天皇御陵候補地跡150m5分」 「自害峯の三本杉150m5分」 の道標が

建っている。

道の左手は低地で、下には田畑が広がり、その先に見える山が

自害峯と呼ばれ、弘文天皇御陵候補地とされるところで、目印は三本杉である。

説明板

「 不破の関から三百メートル程行くと自害峰と呼ばれる丘がある。

このあたりで、壬申の乱の戦いが始まり、最後は近江の瀬田で、

大海人皇子軍が大友皇子軍を破り、大友皇子は自害したとされる。

大海人軍の将・ 村国連男依は大津の近くの山前で、自害した大友皇子の首を戴き、

不破の野上に凱旋。

天武天皇(大海人皇子)は御首験を行い、大友皇子の首はこの丘陵に葬り奉つた、

と伝えられているが、乱に敗け二十五才で

自害された大友皇子の首は首実験の後、地元の人々が貰い受け、この丘に葬り、

そのしるしに杉を植えたとも伝えられる。

明治時代に、宮内庁が調査し、

大友皇子に 「弘文天皇」 の謚名が追号され、

ここは弘文天皇御陵候補地になりました。 」

自害峯三本杉には立ち寄らず、直進すると国道に出る。

国道の手前に、「これより中山道 関ケ原宿藤下 関ケ原町」 の標識がある。

この辺りに、藤下村の高札場があったといわれる。

国道21号を東海自然歩道歩道橋で横断すると、東山道の宿駅でもあった、

旧山中村の山中集落である。

旧道口には、「これより中山道 関ヶ原宿山中 関ヶ原町」の標識と、

東海自然歩道の 「←不破関・不破関資料館600m12分 松尾山山頂2.5㎞60分

エコミュージアム関ヶ原2㎞ 常磐御前の墓700m14分→」 が建っている。

|

|

| ||

先に進むと、北山の縁に貼りついたように、家が並んでいた。

右側に、「村社若宮八幡神社」 の社標があり、

社殿はJR東海道本線を越えた小高いところにに鎮座している。

この神社の祭神は弘文天皇である。

参道口の左側に、「宮上大谷吉隆陣跡」 の標石がある。

関ヶ原の戦いで、西軍の大谷吉継が陣をおいたところである。

「 大谷吉隆(吉継)は、

山中村の藤川台に布陣し、東軍藤堂高虎・京極高知と奮戦していたが、

背後で東軍に寝返った小早川秀秋の攻撃を受け、軍は壊滅し、吉継は自害して果てた。

享年四十二歳。

墓は中山道を横断している小川に沿って奥に上って行き、

煉瓦造りの鉄道橋のトンネルをくぐると、一キロ弱のところにある。

東軍の藤堂家が建てたものである。 」

右側の真宗大谷派教楽寺を過ぎると、右側に、「ここは旧中山道 間の宿山中」 の標識と 「高札場跡」の説明板がある。

説明板「高札場跡」

「 山中村は中世東山道の宿駅でした。

江戸時代になると関ケ原宿と今須宿の中間に位置し、立場茶屋が設けられ、

間の宿と呼ばれました。

山中村は旗本竹中氏の知行地で、ここに高札場が設置されていました。 」

その先の左側に小さな川が流れているが、壬申の乱で、吉野方(大海人皇子軍)と 近江方(大友皇子軍)との激戦があったといわれる黒血川で、 川のたもとに、説明板が建っている。

説明板 「黒血川(くろちがわ)」

「 壬申の乱(672)のとき、関の藤川の西岸に近江軍、東岸に吉野軍が布陣し対峙して

いました。

「日本書記」によりますと、七月の初め、近江軍(大友軍)の精鋭が、

玉倉部(たまくらべ)をつき、吉野軍(大海人皇子軍)がこれを撃退します。

これを機に、吉野の大軍は藤川を越えて、近江の国へ進撃を開始します。

この時の激戦で、この山中川は両軍の血潮で、黒々と染めたといいます。

その後、川の名も黒血川と変り、激戦のようすを今に伝えています。

「 白波は岸の岩根にかかれども 黒血の橋の名こそかはらね 」

(室町時代の文学者関白太政大臣 一条兼良)

関ヶ原観光協会 」

黒血川の先の左眼下に、鶯(うぐいす)の滝がある。

説明板 「鶯の滝」

「 旧中山道の山中村は、古くは東山道の山中宿でもあった。

荷を運ぶ馬をひく馬子や駕籠をかく人夫たちが杖を立てて休む立場もあった。

今須峠をのぼる人や峠をこしてきた旅人にとって、

ここには旅の心を慰める珍しい滝があった。

滝の高さは一丈五尺(約四・五メートル)と記録されており、水量も豊かであった。

何より冷気立ちのぼり、年中、鶯の鳴く、平坦地の滝として、街道の名所のひとつとなった。

室町時代の文学者で、関白太政大臣でもあった一条兼良は、

次の歌を詠んでいる。

「 夏きては 鳴く音をきかぬ 鶯の 滝のみなみや ながれあふらむ 」

関ヶ原町観光協会 関ヶ原歴史を語る会 」

説明板「鶯の滝」

「 中世(鎌倉室町期)の山中村は旅人も泊まる宿駅として栄えていました。

近世(江戸時代)では、関ヶ原宿と今須宿の間の宿の村として、

人足が馬や駕籠を止めて休息する立場や酒屋・餅菓子屋・果物屋・

古手屋などが軒を連ね活気を帯びていましたようです。

ところで、この滝は今須峠を上り下りする旅人の心を癒してくれる格好な場所でした。

滝の高さは約5m、水量は豊で冷気立ち込め、うぐいすが鳴く、平坦地と滝として、

街道の名所になっていました。

関ヶ原町 」

|

|

| ||

滝の近くには二つの祠に、地蔵尊が祀られている。

一つは黒血川地蔵で、もう一つは鶯滝地蔵である。

小生が訪れた後新設された、交通安全地蔵菩薩もあるようである。

東海道新幹線の高架手前の三叉路を右に進み、新幹線のガードをくぐる。

その先の三叉路は左に進む。

八十メートル程のところの右側に小さな祠があり、地蔵尊が祀られている。

ここを右に入った小公園に、義経の母の墓と芭蕉の句碑があり、トイレもある。

説明板 「常盤御前の墓」

「 都一の美女と言われ、十六歳で源義朝の側室となった常盤御前。

義朝が平治の乱で敗退すると、敵将清盛の威嚇で、常盤は今若・乙若・牛若の三児と別れ、

仕方なく清盛の側室となります。

伝説では、東国に走った牛若(義経)の行方を案じ、乳母の千草と後を追ってきた常盤は、

土賊に襲われて、息を引取ります。

哀れに思った山中の里人がここに葬り、塚を築いたと伝えられています。

関ヶ原町 」

塚には、二基の宝筐印塔と五輪塔が建っている。

|

|

| ||

常盤御前の墓の傍らに、芭蕉句碑と化月坊の句碑が建っている。

「 芭蕉句碑は、寛政六年(1794) 垂井町岩手生まれの美濃派の俳人・化月坊(本名国井義陸)

が文久二年(1862)に建立したものである。

「 義ともの 心耳似多里 秋乃可世 者世越翁 」

( 義朝の 心に似たり 秋の風 芭蕉 )

と刻まれている。

この句は、野ざらし紀行に記載されている。 」

(注) 松尾芭蕉の 「野ざらし紀行」 には、

「 大和より山城を経て、近江路に入て美濃に至る。

今須・山中を過ぎ、いにしへの常磐の塚有。

伊勢の守武が云える 「義朝殿に似たる秋風」 とは、いずれの所か似たりけん。

我も又、 「 義朝の 心に似たり 秋の風 」

不 破 「 秋風や 藪も畠も 不破の関 」 と、

記されている。

化月坊の句碑には 「 その幹に 牛もかくれて さくらかな 」 と刻まれている。

「

化月坊は、慶応四年(1868)に、この塚の前に、秋風庵を開き、盛大な句会を催した。

その後、庵は垂井一里塚の隣に移築され、茶所として旅人の休憩所や句会の場となり

活用された。 」

街道に戻ると、すぐ先で、分岐した道に合流する。

分岐点には、「常盤御前の墓 すぐそこ」 の道標がある。

その先に左に入る道があり、ここに 「山中大師」 の道標がある。

「

道標は、大正六年(1917)建立の道標を兼ねた石仏で、「右聖蓮寺道」 と刻まれている。

聖蓮寺(しょうれんじ)は、親鸞聖人ゆかりの古刹である。 」

右側に常盤地蔵を祀った祠がある。

説明板

「 常盤御前の死を哀れに思った村人は、無念の悲しみを伝える常盤地蔵をここに安置しました。

寿永二年(1183) 源義経(牛若丸)は上洛のため、二万余騎の大軍を率いて、当地に到着しました。

若宮八幡神社で、西海合戦勝利を祈願し、母の墓及び地蔵前でしばし跪き、

草葉の陰から見守る母の冥福を祈ったといいます。 」

|

|

| ||

人家もなくなり、突然、東海道本線が現れたので、びっくり。

山中踏切踏切を渡ると、今須峠(いますとうげ)の入口で、

急坂だが鉄道のトンネルを見ながら上る。

道は舗装され、普通自動車一台が通れるほどの道幅がある。

東海道本線もここは急なので、二つに分かれて、線路が作られている。

JRのトンネルの入口から少し歩くと、道の左側に説明板があり、

標高175mの今須峠の頂上である。

説明板「今須峠(中山道)」

「 此処峠の頂上は、山中の常磐御前塚辺りの登り口より、約一キロの道程です。

一条兼良はこの峠で、「 堅城と見えたり。 一夫関に当てば万夫すぎかたき所というべし

」

(藤川の記) と認めたように、この付近きっての険要の地でした。

往時のこの付近には茶店があり、旅人の疲れを癒すお休み処として賑わっていました。

京の方向に向って約二百米、一里塚を眺めて峠を下ると、今須の宿に入ります。

関ヶ原町 」

今須峠の辺りは北西側に大きな山がないため、日本海側から湿った季節風が吹き込み、

伊吹山にぶつかると大雪になり、馬も滑るといわれた難所である。

今須峠には五~六軒の茶屋がありました。

中山道はゆるやかな坂道で蛇行しながら続いている。

やがて眼下に今須の町並みが見えてきた。

突当りの国道21号を右折する。

この分岐点には「これより中山道」 の標柱がある。

右側の線路脇には、青坂神社(せいばんじんじゃ)がある。

「

青坂神社には、長江氏の祖・鎌倉権五郎景政が祭られている。

景政の子孫の長江秀景が、承久の乱後、この地に移り住み、

西濃の地域に勢力をもつようになり、室町時代には今須は長江氏一族の領地になった。 」

境内に家康の腰掛岩がある。

「 腰掛岩は、慶長五年(1600)九月十六日、

関ヶ原の戦いで勝利した家康が、

近江佐和山へ軍を進める途中、今須宿の伊藤家で一休みした際に使用したというものである。

江戸時代、本陣となった伊藤家は代々大切にしていたが

、明治三年(1890)の本陣廃止後、当境内に移され、公開保存されることになった。 」

|

|

| ||

(所要時間)

関ヶ原宿 → (1時間) → 常磐御前の墓 →(40分) →今須宿