不破は、近江と美濃の国境という重要な位置に位置し、

北に伊吹山、南に鈴鹿山系の山々が迫っていて、その間はせいぜい数キロという狭い盆地である。

東山道の不破関は、東海道の伊勢鈴鹿関、越前愛発(あらち)関とともに、

古代律令制下の三関(さんげん)の一つである。

飛鳥京を守るため、壬申の乱(672年)後に、天武天皇の命により設けられたといわれる。

平安時代の延暦八年(789)、桓武天皇により廃止し、後は関守が置かれた。

関ヶ原宿から今須宿間は旧道が残っている。

関ヶ原西町交叉点を横断して、橋を渡ると、すぐの右側に西首塚がある。

「 西首塚は、この地の領主・竹中重門が徳川家康の命により、

戦死者を埋葬した高さ2m、周囲30mの塚である。

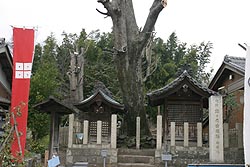

大きなケヤキの両側に祠があり、右の祠に十一面千手観音、左の祠に馬頭観音が

祀られている。 」

説明板 「西首塚」

「 関ヶ原合戦戦死者の数千人の首級を葬った塚である。

この上に、江戸時代から十一面観音および馬頭観音のお堂が建てられ、

付近の民衆の手によって供養がされている。

関ヶ原町教育委員会 」

階段を上がって奥をみると、大木の周囲、に墓(五輪塔)が多数祀られていて、

胴塚とも呼ばれている。

線香と供花が手向けられていた。

先程寄った東首塚が官製の荘厳な感じがしたのに対し、付近の人々の手で供養されて

きたせいか、庶民的で親しみがもてる感じがした。

三叉路の先の右手奥に、明治二十二年(1889)建立 の 北野社常夜燈がある。

西首塚から五百メートル強進んだ松尾交叉点で、国道と分かれて左斜めの道に入る。

左側の電柱に、「松尾山(小早川秀秋陣跡)、福島正則陣跡」 という、案内が張りつけら

れている。

|

|

| ||

入って二つ目の細道入口に、「月見の宮 福島陣址 一丁」 の道標が建っている。

「月の宮」 の道標を左折し、次の道を右折すると、左側に春日神社が建っていて、

、「月見宮大杉」と「福島正則陣跡」 の説明板が建っている。

説明板「 月見宮大杉」 町天然記念物(昭和36年8月5日指定)

「 この杉の巨木は、関ヶ原合戦図屏風にも描かれていて、

樹齢は八百年余りと推定されています。

平安の御世より長く時代の変遷を見つめてきたとは驚嘆に値します。

その記録は幹の年輪に刻まれています。

目通り約5.80m、高さ約25mと見戸大神宮大杉に次ぐ正に杉の横綱です。

関ヶ原町 」

説明板 「 福島正則陣跡 」

「 東軍の先鋒となった福島正則隊(約六千人)は、ここで、南天満山の宇喜多隊と対陣

しています。

一番鉄砲の功名を井伊隊に横取りされるや、正則自ら鉄砲隊を指揮して、

宇喜多隊に一斉射撃を浴びせるなか、一進一退の攻防戦が続きました。

首取りで手柄を立てた可児(かに)才蔵が、家康の賞賛を受けたとされています。

関ヶ原町 」

春日神社から次の道を右折し、街道に戻ると「美濃不破関の東山道と東城門跡」 の説明板が建っている。

説明板「美濃不破関の東山道と東城門跡」

「 美濃不破関のほぼ中央部に、東西に東山道が通り抜けていた。

関のここ東端と西端には城門や楼が設けられ、兵士が守り固めていた。

日の出とともに開門、日の入りともに閉門された。

また、奈良の都での有事や天皇の崩御など、国家的大事件が起きると、

中央政府からの指令によって固関(こげん)が行われ、すべての通行が停止された。

関ヶ原町 」

不破は近江と美濃の国境という重要な位置に位置し、北に伊吹山、南に鈴鹿山系

の山々が迫っていて、その間はせいぜい数キロという狭い盆地になつている上、

琵琶湖を渡ってくる風が伊吹山にあたり、冬季は雪が深い土地である。

昭和四十九年〜五十二年に行われた調査で、この一帯に、不破関の庁舎があったことが

確認された。

また、奈良時代には掘立柱や瓦葺きの建物が建っていたということも分かった。

街道に「井上神社」の大きな社標が建っている。

井上神社は、東海道新幹線のガードをくぐった右側にあり、

大海人皇子(天武天皇)を祀っている。

街道を二〜三分進むと右側に、 「不破関の庁舎跡 大海人皇子の兜掛石・沓脱石 80m2分」

の道標がある。

右に入り、民家の狭い道を通り抜け、七十メートルほど行った畠の中に、小さな祠がある。

祠の中に、壬申の乱の時、大海人皇子(後の天武天皇)が兜を掛けた、といわれる、

自然石が祀られている。

説明板「 不破の関庁跡と兜掛石(町県史跡) 」

「 この辺りに中心建物があったとされ、関内の中央を東西に東山道が通り、

その北側に瓦屋根の塀で囲まれた約一町(約108m)四方の関庁が設けられ、

内部には庁舎・官舎・雑舎等が建ち並び、周辺の土塁内には兵舎・食料庫・兵庫・望楼等々

が建っていました。

ここに祀られている石は、壬申の乱の時、大海人皇子が兜を掛けた石と伝えられ、

左に斜めのうしろには同皇子使用の沓脱石があります。

関ヶ原町 」

|

|

| ||

街道に戻る。

少し進むと、左側の建物の門前に「不破関跡」 の説明板が建っている。

説明板「不破関跡」町・県史跡

「 東山道の美濃不破関は、東海道の伊勢鈴鹿関、越前愛発(あらち)関とともに、

古代律令制下の三関(さんげん)の一つとして、壬申の乱(672年)後に設けられたと

されています。

延暦八年(789)に停廃されて後は関守が置かれ、

平安時代以降は多くの文学作品や紀行文に、関跡の情景がしきりに記されてきました。

関ヶ原町 」

この不破の関を境に、関東と関西に分かれる。

関が廃止られた後は関守として、三輪家が守ってきた。

三輪家の白壁の塀の裏は、関月亭庭園になっていて、芭蕉の句碑と「不破関守跡」

の説明板が建っている。

説明板 「不破関守跡 町県指定史跡(昭和44年6月21日 昭和45年4月7日)

「 木曽路名所図会にも描かれて、関藤川より大木戸を登り切った辺りのこの一帯は

関守の屋敷跡です。

関守は延暦八年(789)の関の停止以後に任命されたと考えます。

関守官舎は、関庁推定地の西南隅に東山道を挟んで位置する段丘陵の眺望の良い所にあり、

格好の地にあったと言えましょう。

関ヶ原町 」

江戸時代に入ると、不破の関所もすっかり寂(さび)れたようすで、

芭蕉は軒端朽ちたるあばら屋になった関跡を偲んで、

「 秋風や 薮も畠も 不破の関 」

という句を残している。

また、太田南畝の歌碑がある。

「 大友の 王子の王に 点うちて つぶす玉子の ふはふはの関 」

|

|

| ||

(ご参考)

不破関は、藤古川の左岸の自然の要害の地形を利用して設置され、

天皇の崩御や都でなにか騒動があると、固関使(こげんし) が派遣され、

東山道を通るものを警戒していた。

しかし、平安時代の延暦八年(789)、桓武天皇により関は停止された。

鎌倉初期の「東関紀行」には 、「 越えはてぬれば不破の関屋なり。

萱屋の板庇年経にけりと見ゆるにも、後京極摂政殿の荒れにしのちはただ秋の月・・・ 」 と書かれているように、不破の関庁舎は廃屋になってしまう。

しかし、いつの頃かはっきりしないが、関と関守が再び復活する。

東山道を通行する人や荷物から関銭(せきせん)を徴収するために、関所が設けられたのである。

全国で展開された関銭であるが、信長の楽市楽座で象徴されるように自由な

往来を保証する時代になると、関所は姿を消していった。