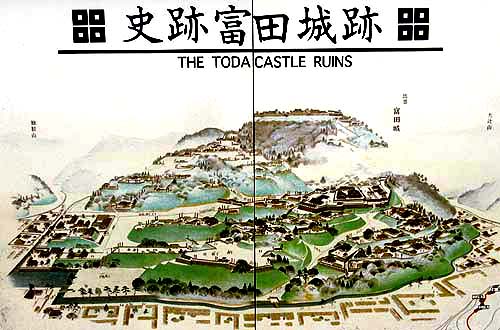

月山富田城は、飯梨川右岸の月山(海抜189m)を中心に築かれた、

巨大な複郭式の山城である。

室町時代末期から戦国時代、山陰・山陽十一ヶ国を領有した尼子氏の本城で、

周囲は断崖絶壁が多く、防衛上、最高の立地条件を備えており、

中国地方の中世城郭の代表的な城跡として、昭和九年に、国の史跡に指定された。

日本100名城の第65番に選定されている。

尼子氏は、石見で発見された銀山をめぐり、大内氏や毛利氏と戦を繰り広げたが、

最終的には負けて滅亡した。

その復興を懸けて立ちあがった山中鹿介の話は講談や戦前の教科書にも取り上げられた。

月山富田城へはJR山陰本線安来駅からイエローバス「広瀬ターミナル行き」で約30分、市立病院前下車、徒歩約10分で、入口に到着。

「 月山富田城は、月山の一帯にあり、

その規模と難攻不落の城として、知られた。

歴代の出雲国守護職の居城で、

戦国時代(1396年から1566年)には、大名の尼子氏の本城になり、

以後尼子氏とともに山陰の要衝の地となった。

月山富田城は、靴のような形をした標高百九十一メートル余の 月山(別称 吐月峰)

の山上に、本丸をおく典型的な山城である。

南東以外の三方は急峻な斜面であり、 北側を正面とし、

山麓部から山頂部へ郭を連ねていた。

登城口は、御子守口(おこもりぐち)と

塩谷口(しおだにぐち)と 北麓の菅谷口(すがたにぐち) からの三つのみで、

これらの道は山腹の 「山中御殿口」で合流する。

御子守口は、下記の全体図では正面中央から上に登る道で、

富田橋を渡ったところにある御子守社脇を進む道で、

搦手道(からめてみち)と呼ばれた道である。

もう一つの道は、南麓の塩谷口からの道。

裏手道(うらてみち) と呼ばれる道で、頂上には勝日高神社が祀られていた。

大手道は、北麓の菅谷口にある、臨済宗の城安寺(じょうあんじ) から南に向う道で、

尼子氏の里御殿があったといわれる。

城安寺は、正和年間、源翁和尚の開山という寺院で、

堀尾忠晴と共に一時、松江に移ったが、のち広瀬に戻り、

さらに広瀬藩陣屋の予定地となったため、現在地に移された。

境内には広瀬藩九代藩主松平直諒の墓がある。

尼子氏、毛利氏が城主だった時代の姿は定かではないが、

尼子氏の館(平素の住居)は、里屋敷とよばれ、この付近に里御殿があったという。

まわりに、侍屋敷を設けたとされる。

三つの登り口には城門があり、門外は深い堀がめぐらされ、

そこから飯梨川までが城の外郭となっていたという。

当時の飯梨川は、今より西、二百メートル〜400メートルを流れていた。

山中御殿からは、「七曲り」 と呼ばれる急峻な一本道で、 左から右に郭が連なり、

山頂部の本丸まで続いていた。

敵は三つの道方向からしか攻められず、城の下段が落ちても、中段の山中御殿で防ぎ、

そこが落ちても、主山の月山に登って防ぎ、頂上には空掘を築き、守りを固め、

一度も落城しなかったという。 」

|

広瀬地区の飯梨川のほとりに赤い楼門があり、右側に 「富田城跡」 の石碑が建っている。

月山富田城へ向かう道は三つで、その一つが、小生が立っている、御子守口道である。

「 御子守口道は、 富田橋を渡ったところにある御子守社脇を進む道で、 搦手道(からめてみち) と、 呼ばれた道である。 」

赤い楼門は、 中国第31番楽寿観音霊場 の 巌倉寺 の赤門である。

左手に並河太歌碑と石仏群があった。

「 睡虎山巌倉寺(いわくらでら)は、 神亀三年(726)、

聖武天皇の命により行基が建立したと伝えられる真言宗の古刹で、

本尊の木造聖観音像と脇侍帝釈天立像は国の重要文化財に指定されている。

もとは山佐にあったが、観音様が当時の和尚の夢枕に立ち、

富田に移りたいというお告げをされたため、

佐々木義清が、城内の現在の場所に移動したという言い伝えがある。

境内にある御子守社は、インドに起源を持つ出産、育児の神、鬼子母神を、 また、

太子堂では聖徳太子を祀っている。

月山富田城から松江へ拠点を移した堀尾吉晴は、遺言により、巌倉寺境内に葬られた。

巌倉寺の奥、西側最下段に位置し、飯梨川に面する、御茶庫台(おちゃこだい)に

堀尾吉晴の墓と伝わる、巨大な五輪塔と堀尾吉晴の妻の建てた山中幸盛の慰霊碑がある。 」

巌倉寺の赤門を左に少し行ったところに、安来市歴史資料館と、道の駅広瀬富田城がある。

歴史資料館前には「日本100名城/日本3大山城 月山富田城 尼子十勇士参上 」の垂れ幕があり、そのイラストが

描かれていた。 又、「 尼子燃ゆ 廣瀬町 」などのポスターもあった。

|

|

| ||

「月山県立自然公園案内図」とある看板から遊歩道に入る。

、下ったところに、尼子興久の墓があった。

「 尼子興久は、尼子経久の三男、奉公衆の塩谷氏を継承して、

塩谷興久(えんやおきひさ) と改名した。

武勇優れ、出雲最大級の経済要地の塩谷郡を経済基盤を背景に、

尼子宗家を脅かすほどに成長していった。

興久は、備後北部の甲山城主・山内大和守直通の娘を娶ったため、

その同盟勢力は、出雲西部から雲南、備後北辺までの広大な地域のものになった。

父・尼子経久を含む、尼子氏としては、捨てておけない状態になった。

そうしたとき、興久は、領有する塩谷三千貫では不足として、

原手郡七百貫の加増を父に申し出たものの断られた。

天文元年(1532)八月、父にそむき戦ったが敗れて、

妻の父・備後甲山城主・大和守直通にたよったが、

天文三年(1534)自害し、 その首は富田城の経久のもとに送り届けられた。

興久の変わり果てた姿を見た経久は、茫然として、

「あれでもなきが如く」 になったとされる。

年三十八才だった。 」

遊歩道は、月山富田城の子守口道である。

湿った挟間のようなところから、山道が続くので、上っていく。

少し行くと開けたところに出た。

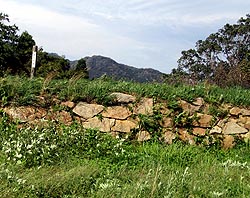

千畳平(せんじょうなり) というところで、北端には尼子神社と櫓跡があり、

周囲に石垣が残る。

ここは、御子守口の正面に位置し、太鼓壇に続く北側の郭で、

城兵集合の場として使われたといわれる。

小さな社の尼子神社が祀られていて、説明板が立っている。

説明板「尼子神社」

「 月山富田城跡は、昭和九年六月、史蹟名勝地の指定を受け、

地元広瀬町商工会がこの地を買収し、

太鼓壇公園を造り、尼子神社を創建し、尼子三代 (経久、晴久、義久) 並びに、

尼子十勇士 (山中鹿介幸盛他) の霊を祀った。 」

|

|

| ||

千畳平の先にあるのが、千畳平に続く南側の郭・太鼓壇(たいこだん)である。

太鼓櫓には、時と戦を知らせる大太鼓が置かれていた、と伝えられる。

太鼓壇の空地の一角に、山中幸盛の祈月像が建っている。

山中鹿介幸盛の 三日月の前立(まえだち) と、鹿の脇立(わきだち) のついた冑(かぶと)は、

、山中家の家宝だったようで、それを譲り受けたことから、鹿介と名を改めたといわれる。

像の前に、山中鹿介の一生に関する説明板が立っていた。

「 山中鹿介幸盛は、尼子氏の一門である山中氏の出身で、 病弱な兄に代わって家督を継承しました。 毛利氏による富田城攻めの際に、益田氏配下の武将である品川大膳との一騎打ちで、 名を馳せ、 尼子氏滅亡後は、尼子勝久を奉じての尼子再興戦で、中心的な働きを行ない、 一時は富田城を包囲した。 しかし、布部、山佐の戦いにおいて、毛利軍に敗北した後は、徐々に劣勢になり、 元亀二年(1571)頃に出雲国から撤退した。 その後は、因幡方面で転戦した後、織田信長の配下である羽柴秀吉の軍勢に加わり、 播磨国の上月城守備を命じられていたが、 毛利軍の猛攻により落城。 主君勝久らは自害し、鹿介も捕えられた。 鹿介は、備中松山城にいる毛利輝元下に護送されたが、その途上、 松山城に程近い阿井の渡しにおいて暗殺された。 」

太鼓壇の北側に桜が植えられているところがあり、 広瀬の自然と桜を守る会が建てた看板には 「 尼子時代馬乗馬場だったところである。 」 とあった。

|

|

| ||

その先、道は下に降りて行くが、真直ぐ進むと戦没者慰霊碑が建っている。

ここは奥書院平(おくしょいんなり)で、奥書院があったと伝えられるところである。

平らなところを更に進むと、その先は両側が狭まったところにでた。

「

ここは 花ノ壇、別名は 宗松寺平(そうじょうじなり) である。

大手道と搦手道の間、山中御殿平の正面、一段下に位置する場所で、

かつては多くの花が植えられていたことからこの名がついたといわれる。 」

建っている建物は、発掘調査をもとに、復元された主屋と侍所である。

説明板「花ノ壇」

「 花ノ壇は敵を監視できることや山中御殿(殿様の居住地)と連絡が容易なことから、

指導力のある武将が暮らしていたと思われる。

南側の主屋は、武将が暮らしていた家で、北側の家は、

戦いのと時に兵士達が待機する場所として利用していたと考える。 」

|

|

| ||

この先は左側の急な小道を下り、右側の道に出た。

その道を進むと右手に展望が開き、月山の全貌が見えてきた。

その先の左側には、石垣が数か所残っているが、右手は工事中の看板があり、

立ち入り禁止になっていた。

このあたりは、山中御殿平(さんちゅうごてんなり) で、「山中御殿」 の説明板がある。

説明板「山中御殿」

「 富田城御殿があったと伝えられる場所で、通称山中御殿と呼ばれている。

月山の中腹に位置する山中御殿は菅谷口、塩谷口、大手口という、

主要通路の最終地点ともなっており、最後の砦になる三の丸、二の丸、

本丸に通じる要の曲輪として造られた。

周囲は高さ5m程の石垣や門、櫓、堀などで、厳重に巡らせることによって、

敵の侵入を防いでいた。 」

左手の石垣には、「多聞櫓跡」 の表示があり、 正面左の石垣前には 「櫓跡」 と 「菅谷口門跡」 の表示板が建っている。

「 山中御殿は、上下二段に分かれており、南側上段に城主の館、

北側下段に付属の館があったと伝わる。

発掘調査によって、建物の基礎とみられる石列が確認されたが、時代は特定されていない。

現存する古絵図では、石垣や瓦葺きの櫓などが描かれているが、

これらの古絵図が描かれたのは江戸時代である。

発掘されている石垣が作られたのは、関ヶ原の戦い後の堀尾氏による改築と、

推定されるという。 」

|

|

| ||

菅谷口門跡の先は侵入禁止になっていた。

覗きこむと 「登城道」 の標柱が建っている。

又、菅谷口門跡の右側石垣の前には、「本丸軍用道コース610m」 の表示があった。

「

大十五メートルの大手門があり、押し寄せる敵を押し返した、と伝わるが崩落して現存しない。

この大石垣の下には、径二メートル、深さ三メートルの軍用大井戸があり、

現在でも水が湧いているようである。

工事中立ち入り禁止で、確認することはできなかった。 」

月山の山頂は平地になっていて、本丸、その下に二の丸、三の丸と連なっている筈だが、

ここから先の七曲道に通じる場所は全て工事中で、通行できなくなっていた。

ここから、山頂の七曲り道を遠望し、今回の城探訪はここで終了となった。

|

月山富田城へは、JR山陰本線安来駅から、 イエローバス 「月山入口」で下車、1分

訪問日 平成二十八年(2016)十月二十五日