JR和歌山駅からバスで和歌山城公園前で降りると、左側に和歌山城お内掘があった。

その先に一の橋があり、橋が架かった先に大手門があった。

「 和歌山城は、姫路城、松山城と並んで、

日本三大連立式平山城の一つに数えられている城である。

和歌山城は、和歌山市の中心地の標高四十八メートルの虎伏山(とらふすやま)に築かれ、

北部を流れる紀の川を天然の堀とする梯郭式平山城である。

豊臣秀長が藤堂高虎(とうどうたかとら)を普請奉行にし、天正十三年(1585)から、

一年で完成させた。

慶長五年(1600)、紀州藩主になった浅野幸長は、

城の大改築を行い、慶長十年(1605)頃、下見板張りの天守を建てた。

本丸の北側に二の丸が配され、その外に大きく、三の丸が配された。

元和五年(1619)、徳川家康の十男・頼宣が五十五万五千石で入城し、

御三家の紀州徳川家が誕生した。

頼宣は、元和七年(1621)から城の改修と城下町の拡張を開始した。

しかし、この改修が大規模だったため幕府より謀反の嫌疑をかけられ、

外堀を拡張して総構えにする計画を中止した。 」

大手門は三の丸と二の丸を結ぶ門で、この門を外側が三の丸で、

現在は市役所などの官庁街になっている。

市役所前には、「三の丸跡」 の石碑が建っている。

「 この門は、高麗門 という形式で、間口約十一米の門で、

江戸時代の中頃までは 一之門御門 と呼ばれていたが、

寛政八年(1796) に大手門に改称された。

明治四十二年(1909)に、自然倒壊したが、昭和五十八年(1983) 、

一の橋とともに復元された。 」

大手門をくぐると、右側に藤棚があり、石垣の上には大きな楠がある。 かっての二の丸に植えられている樹で、県の天然記念物に指定されている。

|

|

| ||

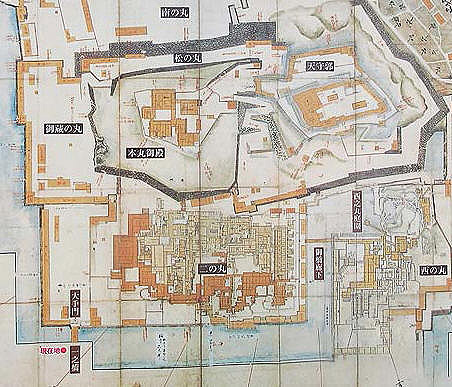

和歌山城図の左下に、一之門があり、堀を渡ると、復元した大手門があり、

直進すると正面に石垣が見えてくる。

ここは枡形になっていて、右側にかっては中御門があった。

城の防御のため、枡形になっていた。

中御門の先は右に行くと、二の丸である。

ここを直進すると、かっては、御蔵の丸があった。

東堀沿いの石垣には多聞櫓が建てられていたため、

城兵の昇降用の長大な雁木が今も残っている。

右側は石垣が続き、その先の正面にも石垣が張り出している。

両側は狭くなっているが、ここは岡中御門があったところで、

その先には岡口門に通じていた。

|

岡口門は、元和七年(1621)に徳川頼宣が行った城の大改修の際に再建された櫓門で、 国の重要文化財に指定されている。

「 岡口門は、建造された浅野時代には大手門であったが、

紀州徳川家の寛政八年(1796)に、搦手門(裏門)に変更になっている。

門櫓は切妻屋根になっているが、以前は両側に続櫓があったのである。 」

岡中御門跡の手前右手に、本丸に登城する 「表坂」 がある。

「 この坂は急なため、 身障者は事前予約すると介助を行う旨の案内があった。 」

逆くの字に上っていくと高台に出る。

この角の空地は、松の丸角櫓の跡である。

「 初代藩主、頼宣はここから紀州富士(龍門山)を眺め、

故郷の駿河国を偲んだといわれている。

ここから南側は急速に落ち込む程の高低差があり、

その下に南の丸が建てられていた。 」

南の丸は、今は動物園になっている。

松の丸と南の丸との間の城壁は、高石垣 といわれる、急勾配の石垣である。

松の丸の右側の石垣は野面積みである。

「 和歌山城の石垣は、時代によって、異なる積み方になっている。

二の丸庭園前には創建期と思われる、一見乱雑に見える「野面積み」の石垣。

時代が進むと、大手門をくぐって城内に入った所に、

大きな石の間に小石を詰めた 「打ち込みハギ」 へと変わり、

さらに歩くと、江戸時代の美しく積み上げられた 「切り込みハギ」 の石垣がある。

また、石垣には、転用石や豊臣秀長と浅野時代の石垣には、刻印された石垣石があり、

模様は約百七十種類、二千百個以上の石に確認されているといい、その大半が和泉砂石である。 」

|

|

| ||

松の丸は、本丸下の横に幅広いが、南の丸との幅がない、細長い曲輪である。

その跡地には、七福の庭がある。

「 七福の庭は、七個の巨石を七福神を見立てて配置した庭である。

かっては本丸御殿の中庭にあったが、

大正十二年(1923)、給水所が造られることになり、ここに移設された。 」

道が急になると、前面に高い石垣の上に、天守閣が見えてくる。

石畳の道を上ると、正面に本丸御殿の石段と石垣が見えてくる。

石段下に 、「本丸御殿跡」の説明板が建っている。

説明板「本丸御殿跡」

「 和歌山城のある虎伏山は、ラクダの背のように東西に峰がある。

天正十三年(1585)、羽柴秀吉の命で秀吉の弟秀長が築城したのは、

この山頂部分であった。

慶長五年(1600)、和歌山城主になった浅野幸長は、城の大改修を行い、

東の低い峰を二の丸にし、御殿を建てた。

この部分は、東西二十九間(約57m) 南北二十七間(約53m) で、 不等辺五角形をしている。

元和五年(1619)、徳川頼宣が入国すると本丸となり、本丸御殿と呼ばれた。

しかい、地形的に不便で 手狭なため、 時に謁見の場として利用するだけで、

ほとんど空屋敷であった。

幕末に、短期間、参勤交代が中止となった時、 、

江戸藩邸にいた正室たちの帰国が許された際、本丸御殿として使用された。

明治の廃藩により、本丸御殿は解体され、

御台所は市内大垣内の光恩寺に移築された。

本丸御殿の中庭には、七福の庭があったが、大正に給水所が建築される際、

その石組は松の丸に移転した。 」

本丸御殿に住んだのは初代、徳川頼宣と正室の瑤林院(加藤清正の娘)、 四代目藩主、徳川茂承と正室、倫宮則子女王(伏見宮邦家親王の娘)のみで、 倫宮則子女王が住んだため、宮様御殿とも称されたといわれる。

左に上る敷石の道に、天守一之門があったことを示す石垣が残っている。

その道を行くと、右手に見えてきたのは天守で、 「和歌山城」 の木柱が建っていた。

|

|

| ||

その先で他の道と合流し、上って行くと、 西条八十の 「まりと殿さま」 の歌碑の前に出た。

ここからの和歌山市内の展望は素晴らしい。振り返ると入城料を支払う小屋があり、

その先にあるのは和歌山城の天守曲輪である。

ここから見た場合、右側にあるのが大天守で、

左側にある天守二の門(楠門)から天守の中に入る。

100名城のスタンプは入場料支払い所で押せる(入城しなくても可である)

「 天守曲輪は、菱形にちかい平面をしていて、

基壇の面積は、二千六百四十平方メートルである。

天守は大天守と小天守が連結して建てられ、

更に、天守群と、 二棟の櫓群 (二之門櫓・乾櫓) が、渡櫓によって連ねられた、

連立式天守である。

弘化三年(1846)年七月、天守曲輪に落雷があり、

本丸御殿を除く、大小天守など、本丸の主要建造物が全焼した。

武家諸法度では、天守再建は禁止されていたが、

御三家という家格により、特別に再建が許可され、

嘉永三年(1850)に、大小天守等が再建された。

再建された大天守は、三重三階で、天守台平面が菱形であるため、

初重に、比翼入母屋破風を用いて、二重目以上の平面を整えている。

南面に入母屋出窓があり、初重には曲線的な石落としが付けられた。

幕府への遠慮と財政難のため、構造は、先代天守を踏襲し、

外部壁仕上げを下見板張りから白漆喰総塗籠めへ意匠を変えるにとどまった。

昭和十年(1935)、再建された天守を含め、十一棟が国宝に指定された。

昭和二十年(1945)七月九日の和歌山大空襲により、

天守など指定建造物十一棟が、すべて焼失した。 」

現在の天守は、昭和三十三年(1958)、

嘉永三年(1850)の再建時の図面などを元に、

鉄筋コンクリート構造で、外観復元したものである。

大天守の両側に石落としがあるのが見えた。

|

| |

二の門(楠門)、現在の天守が再建された時に、唯一、木造で復元されたされたものである。

楠門をくぐり、中に入ると、左手に二の門櫓が見える。

その先は、大天守と小天守に、渡櫓によってつながっている。

小天守から天守の内部に入るが、内部の撮影は禁止である。

小天守の入口は唐破風で、内部を含め白漆喰塗りである。

柱間に、横通しされた長押に、細工が施されていた。

|

|

| ||

| 二の門(楠門) | 二の門櫓 | 小天守 ・ 大天守 |

大天守に上ると見晴らしがよく、和歌山市はもちろん生駒山などが展望できた。

下をみると、左に、二の門(楠門)と二の門櫓、右には、北西にあたる いぬい を示す、

乾櫓を見ることが出来た。

大天守の中にはゆかりの展示物があり、和歌山城のジオラマもあった。

「 これによると、本丸御殿は今のような石段でなく、 坂道でつながっていたこと、本丸御殿へ入る途中に門があったことなどが分かった。 」

天守を出ると、二の門櫓、乾櫓、小天守の外を一周した。

天守曲輪の石垣に石段を上って中に入る入口のようなものがあった。

本丸御殿脇の道を下る道は、本丸と二の丸を結ぶ裏坂である。

下っていくと左側に井戸があり、「銀明水」 の説明板がある。

説明板「銀明水」

「 この井戸は銀明水といわれ、天守台地北方丘腹の金明水と共に日常用水ならびに籠城時の非常用水だった。

城内にはこの外四十余ヶ所あった。 」

坂を降りきると、左側に城の管理事務所がある。 左側に石垣が続いている。

「 ここには枡形の多聞櫓の門が建っていて、

非常時には、石垣の階段を上って行って、敵の攻撃に備えることができた。

今は石垣だけが残っている。 」

|

|

| ||

石垣の間をくぐると開けたところに出た。

ここが二の丸があったところである。

降りたところは二の丸御殿の跡である。

「 二の丸は、江戸城にならい、表・奥・大奥となっていて、

大手門から入ってくると、最初にあるのが表で、奥、そして大奥となる。

表は紀州藩の藩庁、中奥は藩主が執務を行う普段の生活空間、

大奥は藩主の正室や側室たちの居所として機能していた。

本丸御殿が狭く不便だったので、初代頼宣と十四代茂承以外の藩主は、

二の丸御殿に住んでいたという。

現在、二の丸御殿の表、中奥に相当する所は、二の丸広場になって、開放されている。 」

大奥跡には、「大奥庭園」 と表示があり、芝生が養生され整備されていた。

大奥の先は、堀で隔てられ、その先に西の丸がある。

「 西の丸は、藩主の隠居所として、

江戸時代の初期につくられたもので、西の丸御殿と西之丸庭園からなり、

大奥と西の丸御殿は御橋廊下で行けるようになっていた。

明暦元年(1655)十一月、西の丸と隣接する家臣屋敷より出火し、

西の丸と二の丸が延焼した。

文化十年(1813)には、西の丸大奥より出火して、西の丸御殿が全焼している。

以上のような火災に遭ったが、その度再建されている。

しかし、明治四年(1871)の廃城令により、多くの建造物が解体もしくは移築された。

二の丸御殿は、 明治十八年(1885)に大坂城へ移築され、

昭和六年(1931)から、大阪市迎賓館 (紀州御殿) として使用され、

戦後、米軍施設として使用中の昭和二十二年(1947)に失火により、

焼失してしまった。 」

御橋廊下は、 藩主が生活している二の丸と庭園がある西の丸をつなげる傾斜のある橋である。

「 壁付きなのは、藩主が移動するのを気づかれないためという。

現在の橋は、平成十八年(2006)に、江戸時代の図面をもとに復元されたものである。」

|

|

| ||

道は、大奥から切手門を通り、山吹渓、鶴の渓と進み、砂の丸に続いている。

江戸時代には、

山吹渓の右手に西の丸御殿、その先に紅葉渓庭園(もみじだにていえん)と呼ばれた西之丸庭園があった。

「 西の丸庭園前の山吹谷は、徳川時代までは水堀であったが、

庭園は城の北西麓という地形を活かし、鳶魚閣や二段の滝が設けられている。

江戸時代初期に造られた庭園は、戦災で天守などとともに焼失してしまった。 」

現在の鳶魚閣は、図面などを基に昭和四十七年(1972)に再建されたもの。

茶室紅松庵は、松下幸之助から寄贈されたものである。

西の丸庭園は、江戸時代初期の遺構を残す大名庭園として、国の名勝に指定されている。

「 庭園の中を散策し、趣のある門を出て、鶴の渓を進む。

鶴の渓は二の丸から砂の丸へ通じる道で、虎伏山と吹上砂丘の間に位置し、

くぼんだ地形になっている。

浅野氏がここで鶴を飼っていたことからその名が付いた。

この場所の石垣は、結晶片岩を自然石のまま積んだ野面積みである。 」

小高いところに向って石段を上ると、右側に 「鶴の門跡」 の木標が建っていた。

このあたりは、浅野時代に造られた鶴の渓庭園跡のようである。

正面は広い空地になっているが、江戸時代には砂の丸だったところである。

右折すると、枡形のような石垣があり、その先に護国神社の大きな一の鳥居が建っていた。

「 江戸時代には、吹上御門があったところだが、 明治に埋め立てられ、今は西外掘として一部だけが残っている。 」

以上で和歌山城の探勝は終わった。

|

|

| ||

和歌山城へはJR紀勢本線和歌山駅・南海本線和歌山市駅から和歌山バスで約10分、公園前で下車、徒歩すぐ

訪問日 平成二十九年(2017)一月十六日