始めに、島津氏の城の特殊性について記す。

「 島津氏は、源頼朝より、薩摩・大隅・日向国を与えられた守護大名であり、

戦国時代末には、九州全土の半分以上を支配し、九州全土を制覇する勢いであった。

しかし、豊臣秀吉による九州征伐で敗れ、領地が大幅に減らされ、

本領である薩摩・大隅の二ヶ国と日向国諸県郡は、

近衛前久の仲介や交渉の末、全領安堵された。

このような状態でも、武士の数は減らさなかったため、

薩摩藩は他の藩より武士の割合が高くなり、

全人口の四分の一程度を武士が占めることになった。

本城である鹿児島城の城下に、全ての武士を集住させることができず、

各地の山城周辺に、 麓(武家屋敷群) をつくり、

数十人から、時には数千人を配置させる方法を採った。

これは外城 (とじょう) 制度と呼ばれ、薩摩藩独自のものである。

本城の鹿児島城を中心に、藩内各地に、百十三の外城を設け、

島津一門家や重臣である 「私領」 二十一ヶ所や、

島津宗家直轄の 「 地頭所 」九十二ヶ所を配置する防衛体制を築いた。

江戸時代に入り、徳川幕府により、一国一城制度が実施された際、

薩摩藩は、鹿児島城以外の山城は廃止したが、外城の領主である地頭の制度は残し、

江戸幕府もそれを認めた。

麓(ふもと)は、シラス台地の端にある山城と、近くを流れる川に挟まれた、

防衛に適する場所に作られた。

麓の中心には、仮屋(かりや) と呼ばれた役所や、私領の場合は領主の屋敷があった。

その周囲を 馬場 と呼ばれる何本かの広い道と、人が歩く程度の狭い道で町割され、

その間に武家屋敷がそれぞれ隣接するように配置された。 、

武家屋敷には、門と玄関の間に生垣を配置する等、まるで城のような構造を持っていた。

武士達はそこに住み、心身を鍛え、農耕に従事し、

平和の世でありながら、武芸の鍛錬に励んでいた。 」

知覧へは、鹿児島市内を抜け、九州自動車道谷山ICから指宿スカイラインに入り、

尾根上の道を進み、知覧ICで降り、県道を走る。

ミュージアム知覧近くの駐車場に着いたのが12時40分。

知覧パラダイスという食堂で、鹿児島ラーメンを食べ、しばし休憩。

13時40分にミュージアム知覧で、続100名城のスタンプを押した。

隣にあるのが、知覧特攻平和会館である。

「 第二次大戦で無謀な軍の作戦により、

若い人々の尊い命を奪った飛行機の基地がここにあったのである。

それを平和に変えようと、訴えているのが平和会館で、知覧青年特攻隊の展示がされている。

当日、中学校の社会見学の団体が訪れていた。 彼らはどう感じたのだろうか? 」

周囲には、特攻平和観音堂や母の像・特攻銅像がある。

観光案内所で、知覧城のパンフレットを入手し、城跡に向う。

駐車場前の桜並木は、桜の満開でうつくしかった。

|

|

| ||

| ミュージアム知覧 | 知覧特攻平和会館 | 桜並木 |

駐車場から桜並木を通り、交叉点を左折し、コンビニを左折し、

左にグランドを見ながら左折する。 即ち、平和会館の裏側へ半周したことになる。

右にサッカー場があるが、この一帯が飛行場があったところのようである。

道は右にカーブしていて、その先の交叉点を左折する。

道は下り坂、、道は左右にカーブ、次の交叉点で右折する。 まっすぐ行くと住宅街へ。

森に囲まれたところに出ると、左側に 「国指定史跡 知覧城跡」 の標柱があり、

その脇に 「知覧城跡」 の説明板が建っている。

説明板「知覧城跡」

「 鎌倉時代の始め、源頼朝の命によってできた、

建久八年(1197) 薩摩国図田帳(土地台帳) によると、

当地は知覧院と呼ばれ、薩摩平氏の一族である平忠益が郡司として治めていたところに、

地頭として、島津忠久 (島津氏初代) が乗り出してきた。

その後、郡司・地頭の職務は、それぞれの子孫に継承され、南北朝時代になると、

郡司・平忠世は南朝方に、地頭・島津久直は北朝に属して、各地域を転戦しましたが、

ともに没落してしまう。

島津宗家四代当主・忠宗の三男 (五代島津貞久の弟) 忠光は、

大隅国佐多村を領有していたことから、佐多氏を名乗り、初代佐多忠光となる。

文和二年(1353)、 足利尊氏が軍功を賞して、郡司・知覧忠世の遺領を与えたことにより、

これ以後、薩摩国知覧は、佐多氏の領地となりました。

室町時代初め、知覧は、そのころ南薩摩に勢力を張っていた伊集院氏の一族、

今給黎久俊が押領して、島津氏八代目・久豊に反抗していましたが、

応永二十七年(1420)、ついに降伏しました。

山田聖栄自記によると、 島津久豊は知覧城 (当時は上木場城と呼ばれてました) に入ると、

あらためて、知覧は、「 佐多殿の由緒の地である 」 といって、

佐多氏四代・佐多親久に与えました。

これが、知覧城に関する最も古い記録となっている。

その後、天正十九年(1591)、佐多氏は、家臣が豊臣秀吉の命令に背いたことから、

知覧を没収され、隣村川辺宮村に領地が移されました。 十年後にまた知覧に復帰しましたが、

その間に知覧城は火災にあって、全て焼失してしまいました。

元和元年(1615) には徳川家康は一国一城の制を敷きましたが、

それをまつまでもなく、知覧城は廃城となったものと思われます。

なお、佐多氏は、江戸時代より薩摩藩一所持の家格となる。

十六代・久逵は薩摩藩二代藩主、島津光久の子で、

四代藩主、島津吉貴より、島津庶流知覧家として、

長男家のみであるが、島津姓を代々名乗ることを許され、この後の知覧領主は島津を名乗っている。 」

説明板の隣には 、「続・日本100名城スタンプはミュージアム知覧内に設置しています。」

という案内文と地図が記された看板があった。

道路脇に車を置き、少し道路を歩くと、右側が開けているので中に入って行く。

ここは小谷大手口である。

(注)駐車場がその先にあることは後日知った。

「←今城・弓場城」 「本丸・蔵之城→」 の道標が立っていた。

このあたりには、かって、やぐら台と土橋があったようであるが、形跡は残っていない。

|

|

| ||

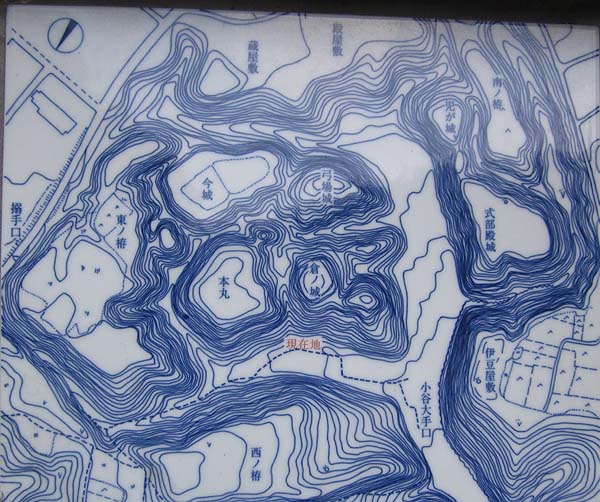

上述の説明板に掲げられていた、知覧城図。

|

「 知覧城は、シラス台地を利用した、南北八百メートル、東西九百メートル、

面積四十五万平方メートル、という壮大な城郭であった。

シラス台地のへりにできた浸食された大きな谷を利用して空堀とし、

十余りの曲輪 (平坦なところ) を築いて、これらを本丸の周辺に配置した山城で、

築城当初の原形がよく保存されている貴重な遺跡であると評価されています。

中核となる本丸の他、今城・蔵之城・弓場城などの曲輪と、

式部殿城・児城・東之栫・西之栫・南之栫・伊豆殿屋敷等の出城から、成り立っていた。

本丸以外の曲輪は、二重の深い空堀で、更に囲まれていた。

十六代当主・佐多久達の時、知覧城は原因不明の出火で炎上し、廃城となった。

火災のために、当時の建造物は全く残っていないが、

その後ほとんど手が入れられなかったため、

南九州中世城郭の典型例を残しているといわれる。 」

本丸へ向かって進むと、「空堀」 の標木があった。

「 南九州の城はシラス台地に曲輪が造られ、 雨で削られつくられた谷は空掘として利用され、平時は通路として利用された。 ここも両脇は丘稜になっていて、その上に曲輪があった。 」

その先に、「←主郭部入口」 の道標がある。

この先は左に曲がる枡形虎口で、右側は本丸、左側は蔵之城で、地面に 「枡形」 の標木がある。

|

|

| ||

枡形の階段を上ると、道は左に曲がり、右側には階段がある。

ここは本丸へ入る玄関口で、枡形になっている。

道の両側は開けたところに出た。 右側の樹木の間に階段が見える。

階段は右にカーブし、その先に 「枡形」、そして、「虎口」 の標板が現れた。

|

|

| ||

上った先には、「知覧城址」 の石碑があり、背後の桜は満開で美しかった。

この空地が本丸跡で、土地の一部が盛り上っていたが、何かがあった場所なのだろうか?

北側に 「土塁」 の標木がある。 草が生い茂っているので、確認はむずかしいが、

横に土塁が続いているのだろう、と思った。

下に降り、反対側の階段を上る。 階段の手前に 「蔵之城」 の道標がある。

|

|

| ||

階段は左に折れ、右にカーブし上ると、左側に 「虎口」 の標板があり、

かっては、蔵之城の入口の虎口を形成していた。

ここは、現存する虎口で、屈折している。

発掘調査で、別の虎口が発見された。 これは以前に築かれたもので、

直進して入城するようになっていた。

蔵之城は、正方形に近い形をしていて、南側に柱跡が縦横に沢山配置されている。

これは大型掘立柱建物跡の表示で、

この曲輪には、兵士が多く滞在できるようになっていた様子である。

説明板「 掘立柱建物跡」

「 発掘調査によって、桁行きが6.5尺(約1.97m)の東西4間(約7.9m)X

南北4間(約9m)の東・南・西側に庇がつく(3間3面ひさし)建物跡と考えられる柱穴が、

出土している。 柱の大きさは約15センチ〜約20センチ(5寸〜6寸)ほどであることが発掘調査で

分った。 室町時代の建物跡と考えられる。 」

「国史跡 知覧城跡 蔵之城跡」 の説明板が地面にあった。

「 知覧城は知覧麓の武家屋敷群から、 南西に約1.2キロ、シラス台地の自然地形を利用して、深い空掘で区画され、 独立した大規模な丘稜を形成した中世佐多氏の居城である。 城の中心に位置する蔵之城は、平成13年(2001)から16年(2004)に発掘調査が実施された。 掘立柱の建物跡、虎口(城の入口)などの施設跡が見つかった。 遺物には15世紀・16世紀代を中心とした中国(明)やタイ(シャム)などの青磁や白磁、染付けの皿、碗、瓶、それに茶つぼ、茶入れ、甕など、多数の陶磁器片がある。 また、硯や碁石、かんざし、鉄クギ、金銅製の十一面観音菩薩立像などが出土した。 曲輪(平坦地)の南側には、掘立柱建物が密集して建っていたのに対して、 北側には木炭を含んだ施設の跡や炉跡などがみつかっていることから、 北側は作業場や炊事場で、南側は、武士たちの居住の場として区別されていたのだろうか。 当時の城でのくらしがしのばれる。 」

|

|

| ||

土塁は南側と東側に残っている。 土塁は土製の壁のことで、

もともとあった火山灰の地層を掘り出して築いている。

本来はもっと高かったと思われる。

蔵之城からは、使途不明な12基の竪穴が発見されている。

竪穴遺構(土坑)

「 中には3mを超える深い穴や直径約1m、円形で深さ約2m、底には、

15世紀代の青磁碗やイノシシの骨、貝殻片などが入った穴もあった。

排水を兼ねたゴミ溜めの穴、トイレ、あるいは何らかの儀式に使われた穴だったのか、

これに似た穴は、本丸跡からも1基発見されている。 」

下に降りると、「本丸・蔵之城→」「↑今城・弓場城」の道標があったので、今城方面に向う。

その先には「弓場城→」「←今城」の道標がある。

今城方面の階段を上ると、周りは樹木が繁っている平場(広場)がある。

これが今城跡で、横に少し長い形状をしていた。

|

|

| ||

今度は弓場城の道標の矢印に沿って弓場城へ行く。

こちらの道は自然のままという感じで、林の樹木の間を行く。

林を抜けると弓場城跡があった。 これまでの三つの曲輪より小さく、

横に長い五角形のような形をしていた。

奥にはしっかりした高い土塁が残っている。

以上が知覧城の中核部分で、その外に「拵」という出城や殿屋敷、蔵屋敷があったようであるが、

そこは行かなかった。

以上で、知覧城跡の探勝は終わった。

|

|

| ||

知覧城へは、

JR鹿児島中央駅から鹿児島交通バス特攻観音入口(知覧)行きで1時間14分、

中郡バス停で下車、南東へ徒歩15分

JR指宿枕崎線喜入駅からバスで薩南工業高校バス停で下車、徒歩15分

九州自動車道(または指宿スカイライン) 谷山ICから約45分

旅をした日 令和三年(2021)三月十八日