志布志城は、シラス台地に築かれた、中世(十二世紀) の山城で、

平成十七年(2005)に国の史跡の指定された。

志布志は古来から軍事、海運、商業の中心地で、

海上、陸上の交通の要所、物流の要所としての重要性から、

多くの武将が港を手に入れようと争奪戦が繰り広げられた。

志布志(しぶし)は、鹿児島県の東部の志布志湾に面した漁村で、 アクセスが悪いので、なかなか訪問できない。

昨日、宮崎空港から日南海岸をドライブして、飫肥の近くの温泉に泊まったので、実現できた。

当日は飫肥城を見た後、10時45分、志布志に向って出発。

飫肥からは県道、黒潮ロード、県道54号を経て、国道220号に号流、

坂道が続き、左に志布志湾が見えてきた。

志布志湾の砂浜が美しかったので、車を停め、しばし眺めた。

11時50分志布志市埋蔵センターに到着。

埋蔵文化財センターは、駅の南西千二百メートル、

志布志高校の国道220号の道を挟んだ反対側を北に入ったところにある。

館内には城に関する展示が行われていた。

|

|

| ||

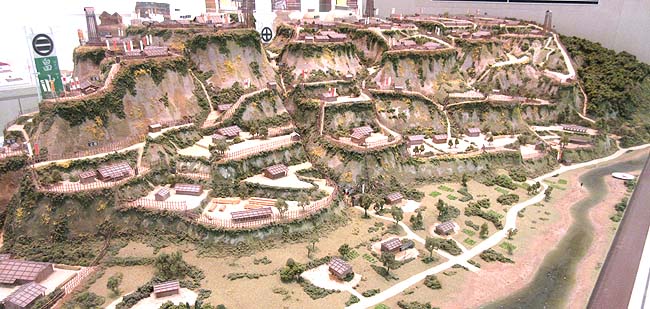

志布志市埋蔵文化財センターには、志布志城内城の復元模型が展示されている。

当時の姿を想像するには大変役にたつ。

「 志布志は、古来から軍事、海運、商業の中心地で、

海上、陸上の交通の要所、物流の要所としての重要性から、

多くの武将が、港を手に入れようと争奪戦が繰り広げた。

十二世紀時代から、千種氏、肝付氏、楡井氏、畠山氏、

新納氏による、豪族の興亡の歴史を繰り返していたが、

南北朝時代までは、 矢倉場 といわれる曲輪と本丸のみであった。

新納氏の時代に、中野久尾と大野久尾曲輪を築き、内城本丸の山下に、居館を置いた。

島津家の分家・新納氏(にいろし)は、約百八十年にわたり、志布志を治めたが、

飫肥、串間も領有する、豊州家島津氏が、

新納氏を破り、志布志を手に入れた。 その後、

肝付氏が、豊州家島津氏を破り、志布志を領有し、伊東氏と協調して、島津氏と対立したが、

天正五年(1577)、降伏し、島津氏に従った。

志布志は、島津氏の直轄地となり、地頭(代官)が置かれ、

戦国期に見られるような、直線連郭(れんかん)型式の山城となった。

初代の地頭として、鎌田出雲守政近が任命された。

島津氏の本城を守る大隅地方の重要な城であったが、

徳川幕府の一国一城令により、廃城となった。 」

|

上は内城の復元予想模型であるが、上部の左の旗の立つ上が本丸で、 丸に十の(島津氏)の旗のある右が中野久尾、右側端は大野久尾である。

「 志布志城は南九州特有のシラス台地の上に造られた城で、

シラスの地形と性質を利用して、

深く切り立った長い空堀 (歩道を兼ねる) と、空堀に切り離された複数の曲輪により、

構成されている。

主城の内城は南北約五百メートル、東西約二百五十メートルに渡り、

面積約九万七千㎡で、六つの郭からなり、その間は空堀で遮る構造になっていた。 」

お城は近くにあると思っていたが、センターの係員から、 「 歩くと25分以上かかると、言われた。 」 ので、 車で近くの駐車場まで行くことにして、途中にあったレストランジョイフルで、 鹿児島ラーメンを食べた。

志布志城は、日豊本線の志布志駅の北東約二キロにある。

食事後、国道220号で権現橋交叉点まで戻り、細道に入り、川辺を走り、左の橋を渡り、

志布志小学校の裏側、平山庭園のそばにある観光駐車場に駐車した。

駐車場には地元ロータリークラブが掲げた説明板があり、下記が記されていた。

「 志布志は、万寿3年(平安時代中期 1026年)に平季基によって開かれた、

日向国の大荘園島津荘(現在の宮崎県都城市)の港として発達した。

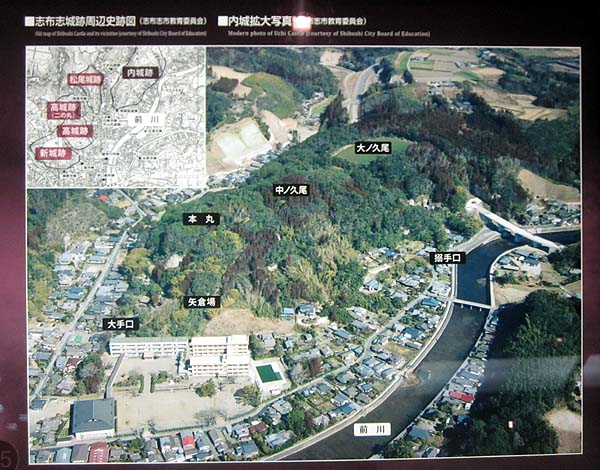

志布志湾に面した前川の河口付近に、河川で浸食・分断された標高50m程のシラス台地の東端に、内城・松尾城・高城・新城があり、この4城をあわせて 「志布志城」 と呼ぶ。

いずれも、石垣や天守閣はなく、地形を利用した戦いのための砦のような 「山城」 である。

志布志城の築城者と築城年代は正確には不明だが、文献で初めて記載があるのは、

建武3年 (室町時代 1336年) で、「 志布志城の肝付氏が重久氏(しげひらし)に攻められた 」 という記録が残っている。

志布志城の領主は、港の所有をめぐって、幾度も交代しており、

記録に残る領主を大きく分けると、

肝付氏 ー 楡井氏 ー 新納氏 ー 豊州家島津氏 ー 肝付氏 ー 島津氏の流れとなる。

その後、徳川幕府の一国一城令によって廃城となり、現在に至っている。

「志布志城」 の中心である内城の規模は、山城部分だけでも南北500m、

東西250mになる。

志布志にこのような広大な山城が築かれたのは、この地が海上交通の要所であり、

国内のみならずアジアの各地とつながった国際的な貿易港であったからと考えられる。 」

志布志城は、福島川の西側一帯の山が、全て志布志城と言っても過言ではなく、

志布志小学校の裏山の内城、 その西側の山にある松尾城、

志布志中学校前の高城と、新城 の四つの城郭で構成されている。

今回訪問するのは内城跡である。

|

駐車場を出ると、右側に、平野家庭園があった。

説明板「国指定文化財 平野氏庭園」

「 この庭園は、江戸時代初期に造られた寺院庭園で、作庭型式は風景式、

庭趣は自然的岩石園の築山観堂式で、面積は246㎡である。

当家の敷地は古刹石峯寺の遺跡で、明治の廃仏毀釈の後は代々平野家の住宅となっている。

作庭舎は明らかでないが、石峯寺時代の住職が世俗を離れて仏道を修行するための場として

自ら想を練り作庭したものと推定されている。

作庭の手法は、背景に樹林を負い、住家の前に迫った自然の傾斜地を利用して、

その裾に露出した大岩盤の崖を主景となし、

その上に青々とした山の景観を表象する60数株のサツキ類の小刈込物を配して、

深山幽谷の自然を風景的にまとめあげた庭園である。

(以下略) 」

道を進むと、右側に 「→ 志布志城(内城)跡入口 →」 の道標がある空地があり、 三叉路を右折する。

|

|

| ||

両側は民家で、坂道を上りきると、説明板が立っている。

説明板「国指定史跡 志布志城(内城)跡」

「 城の変遷

内城は、志布志城 (内城・松尾城・高城・新城の総称) の主体部であり、

肝付氏の没落による、天正5年(1577)の島津氏初代地頭・鎌田出雲守政近まで、

およそ400年間の豪族の興亡の歴史を繰り返している。

築城の歴史

志布志城の最初の築城年代はわからない。

南北朝時代までは、本丸と矢倉場といわれる曲輪のみであり、

新崎氏の時代に、 中野久尾・大野久尾と拡大し、内城本丸の山下に居館を置いた。

戦国期に、現在見られるような、直線連郭型式の山城となり、

常に当地方の支配者の居城であったが、徳川幕府の一国一城令によって、廃城となり、

今日に至っている。

立地と環境

内城は北東から南西に延びた細長い丘稜の先端部に立地しており、

北東部のみ台地に繋がっているので、ここに深い堀切を設け、大地と丘稜とを切り離している。

そして、細長い丘稜に5つの曲輪を直線的に並べ、各曲輪は互いによって区切られている。

構成と性格

志布志城には志布志城五口と称して、

大手口・西谷口・沢目記口・小渕口・向川原口の5つの入口があるが、

この他にも留城戸 一つがある。

空堀は、丘稜を横断する5つの大きなものと、

これに直角に交わり丘稜と平行して長く続く2つとから成っている。

曲輪は、深掘で区切った上、さらに浅掘で2つに分割し、

浅堀の中央付近で両側の曲輪の虎口が繋がるというのが基本である。

本丸(曲輪3)の土塁は大きく、北の隅は大きく張出し、高さ4メートルの櫓台となっている。

中野久尾の両曲輪とも二段で、曲輪5 (A)の虎口は、中仕切りの掘底から登り、

同 (B) は、四面とも土塁で囲まれていて、南西のみ空き、坂虎口となっており、

これを守る土塁が張りだしている。 ここが当城で最も手がこんでいる。

大野久尾の曲輪は、農道で中仕切りの空堀が埋没している。

現 況

中世の新崎氏200年間の居城の守護神である三宝荒神が本丸跡に、

また、新納家始祖新崎時久公の墓が、矢倉場の旧新納家 墓地跡に残っている。

この内城は、空堀の規模が大きく、縄張りも明快で、

港・河口・街道に望んで、望遠観察にも適している。

また、中世城下町の存在も予想されており、

伝承にも恵まれた、南九州でも有数の山城である。 」

朽ちた家の脇の細道を行くと、薄暗く不気味である。

右側に 「志布志城(内城)跡」入口I の標柱があり、

「志布志城内城跡 散策コースマップ」 の標板が立っていた。

直進は本丸方面、、右折が 矢倉場 とあったので、右折した。

急勾配の山道というような道である。

矢倉場は、土塁の上に樹木が自生し、曲輪を取り囲み、空地の一角に、

丸太が区画を示すように立っていた。

説明板「国指定史跡 志布志城跡 内城跡 曲輪Ⅰ(矢倉場)」

「 内城は、志布志城を構成する4つの山城 (内城・松尾城・高城・新城) の中で、

中心的役割を果たしたと考えられている。

曲輪Ⅰは、内城の中心部を構成する曲輪であり、矢倉場と呼ばれていた。

矢倉とは、弓矢を納める倉庫のことであり、

同時に防御のための施設を指す用語でもあることから、

この曲輪には「新納時久 (にいなときひさ)の墓」 として、

城主であった新納時久の供養碑が、明治時代に建て替えられた。

2001年度に実施した確認調査によって、

この曲輪が、東西で上下段に分かれた、高低差のある曲輪であったことが確認された。

2009・2010年度に実施した発掘調査によって、

この曲輪に、建物の柱穴や土坑、溝跡などが検出された。

柱穴には、中に柱を支えるための石を備えたものがあり、上下2ヶ所に石を有し、

2時期に渡って使用されたと考えられるものも存在する。

ほぼ垂直に掘りこまれた長方形の土坑は、トイレとして使用された可能性が高い。

この曲輪から中国産の磁器、備前や瀬戸の陶器、土師器などが出土し、

山城の築城以前から遺跡であったことがうかがわれる。 」

「志布志記」 に、「 内城の端に矢倉の場があった 」 ことが記されている。 このことから、曲輪Ⅰには、防御や見張りのための建物があったと考えられているようである。

|

|

| ||

矢倉場を出ると下りになり、まさに堀切と思われる道を下る。

掘切は、左右の尾根をV字にカットして、造られている。

下に降りると、散策コースマップの標板があるが、

左右の道も、掘切で造られた道 (空堀) である。

右折すると、その先は小学校の校舎である。

復元模型では、左下から右下に続く曲輪の上にある道である。

左折して、丸太の階段の道を上っていくが、左右に杉の樹木が道に沿って生えていて、

その上はかなりの傾斜であるが、道幅が広いので、ここは空掘として造られた道である。

シラスは垂直には強いが、傾斜がゆるやかだと、崩れやすい性質がある。

右側は、市の資料にある曲輪10で、左は 曲輪1矢倉場と曲輪2の間の傾斜である。

|

|

| ||

その先に又コースマップがある。 コースマップの右側に、ポッカリ開いた堀切がある。

そこに入って行くと、空地が広がっていたが、これが曲輪10の上段のようである。

曲輪を出て、さらに道を上っていく。

|

|

| ||

その先は広い空間であるが、これも空堀である。

道は傾斜のある上りになり、左右が崖面となり、明らかに尾根を切った堀切の道である。

するとまた、広い空間がある道で、傾斜は少ない。

|

|

| ||

その先はするどく掘られた掘切の道である。

その先にコースマップがあり、ここで右折すると、勝手口(至小渕)で、

直進すると、その先の三叉路で、右をとると曲輪5中野久尾に至る。

左に行くと、曲輪4中野久尾の脇を通り、大空掘方面に行く。

自分が今いる場所がわからなくなってきた。

道を左にとり、狭い道を上っていく。

|

|

| ||

右側が曲輪4中野久尾で、左側の高いところが、本丸の道を歩いている。

右側に中野久尾に入る入口があると思ったが、みつからないまま、三叉路に突き当たった。

ここは右に行くと大空掘、左に行くと本丸、大手口である。

掘切の幅が広いところが大空堀である。

時間の関係もあり、中野久尾と大野久尾の探索はあきらめ、左折して本丸へ向かう。

この道は整備されている感じで歩きやすい。

左側にそびえるのが本丸の曲輪である。

少し歩くと、丸太階段が二箇所あり、上り坂の先は両側は絶壁で、

まさに尾根を垂直に割ったといえる堀切の道である。

|

|

| ||

その先にマップがあり、直進は出発した大手口、左折は本丸とあるので、左折して進む。

上り口は朽ちた階段で、少し怖かったが、その先に丸太の階段が直登のようにあるので、

はしごを上る感覚で、上っていく。

その先は急な上り坂である。

丸太の階段を上っていくと、マップがあって、本丸はその先を左である。

丸太の階段を上ると本丸下段に出た。

本丸下段地面にタイルの説明板がある。

説明板「志布志城跡 内城跡 曲輪3下段」

「 内城は志布志城を構成する4つの山城(内城・松尾城・高城・新城)の中で、

中心的役割を果たしたと考えられている。

内城の中心となる部分を地元では本丸と呼んでいる。

曲輪が上下段に分かれていることから、それぞれが本丸上段、本丸下段と呼ばれている。

2006年度から2008年度にかけて実施した発掘調査によって、

本丸下段から柱穴や土坑、道跡、掘、火を使った跡などが検出され、

碗や皿、甕などの陶磁器や土師器、釘や金具などの金属製品、銅銭やガラス製品の破片、

鉄滓が出土した。

出土した陶磁器は14~16世紀ののものが中心で、備前焼などの国産陶器のほか、

中国や東南アジアの製品もある。 また、京都周辺で出土する土師器などもあり、

国内外の様々な地域の遺物が出土することは志布志の港を通じた交易をうかがわせる。

検出された柱穴から、少なくとも2棟以上の建物が存在していたことが推測され、

一方で建物よりも土坑の数が多く、製鉄や鍛冶の際に出る鉄滓が多く出土していることから、

居住地として使用と工房のような作業場としての使用が推測される。 」

|

|

| ||

本丸下段の北側に、二メートル程の高低差があり、その上に上る一面樹木が生いている。

その中に、「本丸」 と書かれた小さな標板が立っている。

その先の北の突端が小高くなっているが、櫓台跡 である。

石段を上ると 「三宝荒神」 の標柱が立っていた。

三宝荒神は、中世にこの地を二百年間統治した新崎氏の守護神である。

二つの苔蒸した小さな祠があった。

以上で志布志城の見学を終え、大手口の入口に引き返した。

駐車場からの往復を含め、1時間20分の見学時間であった。

シラス台地を活用した、この地だけの城郭。 探索していると、幼い頃、

ビマワリ畑に迷路が造られ、出口を探して、うろうろした日があったことを思い出した。

楽しいひと時であった。

|

|

| ||

志布志城へは、JR日南線駅から徒歩20分で内城入口

鹿児島空港から志布志行きリムジンバスで志布志駅前で下車、徒歩20分

訪問日 令和三年(2021)三月十七日