大坂城は豊臣と徳川が築いた天下人の大城郭で、

現在の城跡は二代将軍徳川秀忠が豊臣大坂城の縄張の上に

盛土をし、石垣を新たに積み直して城を築いたものである。

日本100名城の第54番に選定されている。

大坂城へは、京阪電車の天満橋駅で降り、お城に向かう。

北に向って歩くと大坂城の堀にでた。 西外堀である。

「 西外堀は大坂城二の丸の西に位置する外掘で、

南は大手口、北東は京橋口である。

石垣の総延長は約千五百メートル、堀の最大幅は約七十五メートルあり、

元和六年(1620)、徳川幕府による大坂城再築第一期工事により、

豊臣時代の大坂城の堀跡に改めて石垣が築造された。

幕府の命令により動員された大名は肥前熊本藩加藤家、筑前福岡藩黒田家、

豊前小倉藩細川家など二十九家、

内側の石垣上には南から千貫櫓、坤(ひつじさる)櫓(焼失)、乾櫓などが建てられた。 」

乾櫓は大坂城の西北角に建ち、方位が戌亥にあることから、いぬい櫓の名が付けられた。

「 櫓はL字形をしていて、

一階と二階とも百八十六・二三平方メートルと同じ広さである。

窓は北面と西面を中心に二十六あり、鉄砲狭間は十六、石落としは四つある。

乾櫓は昭和三十一年から三十四年(1956~1959)にかけて行われた解体修理工事の際、

大棟の瓦一枚に「元和六年申ノ九月吉日 ふかくさ作十郎」と

書かれたものが発見されたことにより、

創建が元和六年(1620)だったことが判明した。 」

堀にそって右に歩いて行くと、千貫櫓(せんがんやぐら)、多聞櫓、

そして、小さな大手門が見えてきた。

|

|

| ||

千貫櫓は昭和三十一年から三十四年(1956~1959)にかけて行われた解体修理工事の際、 「元和六年九月十三日御はしら立/九月十三日」 と 墨書銘のある板が土台部分から発見され、上棟式の年月日が明らかになった。

「 千貫櫓は西の丸の西南隅に位置し、

大手門を北側面から防御する重要な櫓である。

名前の由来は、織田信長が石山本願寺を攻めた時、

横矢が効果的に飛んでくる隅櫓がこの近辺にあり

「 あの櫓を落とした者には千貫文の銭を与えても惜しくない 」

と、話したことによるとされる。

千貫櫓は。乾櫓と共に元和六年(1620)に小堀遠州の設計、

監督の下に築かれた一連の建物の一つで、

大阪城内に残る建物の中では西の丸内にある乾櫓と並んで最も古い建造物である。 」

西側の上層屋根の破風が桃山風の唐破風となっているのは 、 大手口を守る格上の櫓と位置づけられていたからだと思われる。

橋を渡ると大手門(追手門)がある。

「 寛永五年(1628)に徳川幕府により創建られた枡形門で、

天明三年(1783)に落雷によりその先の多聞櫓は焼失したが、

大手門は類焼を免れた貴重な建造物で、国の重要文化財に指定されている。

大手門は、正面左右の親柱の間に屋根を乗せ、

親柱それぞれの背後に立つ控柱との間にも屋根を乗せた高麗門である。

屋根は本瓦葺で、扉や親柱を黒塗総鉄板張とする。

開口部の幅は約五・五メートル、、高さは約七・一メートルで、

親柱、控柱の下部はその後の腐食により根継が施されているが、

中でも正面右側の控柱の継手は一見不可能にしか見えない技法が駆使されている。 」

門の左右に接続する大手門北方塀と大手門南方塀も重要文化財に指定されている。

門をくぐると約四十米X五十米の枡形のスペースになっていて、

正面には大きな石が石垣にはめ込まれている。

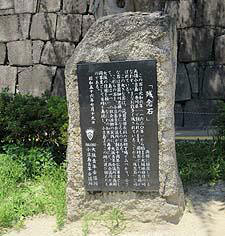

説明板「大手口枡形の巨石」

「 枡形とは城の主要な出入口に設けられた四角い区画のことで、

敵の侵入を食い止める役割を果たした。

築城技術の進歩にともなって強固な石垣造りのものがあらわれ、

大阪城の大手口枡形では城の威容を誇示する巨石が数多く使用されている。

大手門をくぐっった正面に位置する大手見附石は、

表面積が約二十九畳敷(47.98㎡)で城内第四位、

左の大手二番石は約二十三畳敷(37.90㎡)で第五位、

右の大手三番石は約二十二畳敷(35.82㎡)で第八位、

いずれも採石地は瀬戸内海の小豆島と推定されている。

現存する大阪城の遺構は豊臣時代のものではなく、

元和六年(1620)から約十年にわたった徳川幕府再築工事によるもので、

石垣は将軍の命令を受けた諸大名が分担して築いた。

この個所は当初肥後熊本藩主加藤忠宏(かとうただひろ)が築き、

のちに筑後久留米藩主有馬豊氏(ありまとようじ)が改築した。 」

|

|

| ||

その先にあるのは、二の門といえる、渡櫓型の櫓門・多聞櫓 である。

説明板「重要文化財 多聞櫓」

「 大手口枡形の石垣の上に建つ櫓で、

大門の上にまたぐ渡櫓とその右側に直角に折れて接続する続櫓によって構成される。

寛永五年(1628)に創建られたが、天明三年(1783)に落雷によって焼失し、

嘉永五年(1848)に再建された。

土塁や石垣の上に築かれた長屋状の建物を一般に多聞(多門)と呼ぶが、

戦国時代の武将松永久秀が築いた大和国多聞城で、

こうした形式の櫓を初めて築いたことに由来する。

現存する多聞櫓の中で最大級で、高さは約十四.七米、総面積は約七百十・二五㎡である。

渡櫓内部には七十畳敷を最大とする部屋が四室、続櫓内部には廊下のほか九畳、十二畳、十五畳の部屋が計六室あることから

多数の兵や武器をたくわえることができ、枡形の内側に多くの窓があり、

また大門をくぐる敵を真上から攻撃する槍落しの装置が設けられるなど、

高い防御能力を備えている。

大阪城の二の丸には京橋口、玉造口にも多聞櫓があったが、

現存するのはここだけである。 」

一の門(高麗門)をくぐって左側は二の門・多聞櫓門である。

かっては右側(南側)にも、市多聞 と呼ばれた多聞櫓があった。

説明板「市多聞」

「 江戸時代、大坂城の大手口枡形には現存する多聞櫓のほか、

南側に東西十三間五尺、南北三間の独立した多聞櫓が建っていた。

大手口枡形内には定期的に商人の入場が許可され、

この櫓の中で一年交替で城に詰めた旗本(大番衆)が、

日用品を調達するための市が開かれたことから、

市多聞という名がついた。

明治維新の大火によって焼失し、現在は礎石のみが残る。

大手門から南にのびて東に折れる塀のうち、

市多聞跡と重なる部分は市多聞焼失後に築かれたものである。 」

多聞櫓をくぐると千貫櫓や乾櫓、二の丸庭園が左手にある。

二の丸庭園入口前から本丸へ進むと石塁にはさまれた、南仕切門跡 に出る。

説明板「南仕切門跡 太鼓櫓跡」

「 二の丸の西と南の区域は石垣によって仕切られ、

通路にあたるこの個所に建っていたのが南仕切門である。

また、この門の西側石垣上には太鼓櫓と呼ばれる二層の櫓があり、

ともに徳川幕府による大坂城再建工事の最終段階に当る寛永五年(1628)に創建されたと考えられる。

太鼓櫓は城内の櫓のうち最も小規模で、中に太鼓が納められていた。

ここには太鼓坊主と呼ばれる僧形の役人が交替で詰め、

彼らは香をたいて時刻を計り、

城内勤務の大名や旗本以下の召集や交代、あるいは緊急時に太鼓を打ち鳴らした。

いずれの建物も慶応四年(明治元年1868)、明治維新の大火により焼失した。 」

仕切門は、城門を突破して侵入してきた敵勢をくいとめるために設けられた石塁につけられた城門のことである。

徳川時代の大坂城二の丸には、五ヶ所の仕切門が設置されていた。

明治以降、全体ないしは部分的に撤去された箇所が多いが、

この仕切門跡は、かっての石塁がほぼ完全な形で残っている唯一の箇所である。

太鼓櫓は二間四方の小規模な櫓である。

これらの建造物は全て戊辰戦争時の火災で焼失しているが、

石組みの損傷も激しく石塁は解体修理を受けている。

|

|

| ||

南仕切門跡の先、右手に入ったところに、「石山本願寺推定地」 の標柱が建っている。

説明板「石山本願寺推定地」

「 明応五年(1496)に本願寺八世蓮如が生玉庄の大坂に大坂坊舎を建立した。

天文日記によると、大坂坊舎は生玉八坊のひとつ、

法安寺の東側に建立されたといわれ、当時は小堂であったと考えられる。

天文元年(1532)、六角定頼と法華宗徒により山科本願寺が焼き打ちに及んで、

本願寺教団の本拠である石山本願寺に発展した。

石山本願寺の周辺は広大な寺内町が造成された。

この造成が現在の大坂の町並の原形になったと考えられる。

その後、十一世顕如の時代に、織田信長との石山合戦に敗れ、石山本願寺を退去し、

京都堀川に本拠を移した。

一方、石山本願寺の跡には豊臣秀吉によって大坂城が建設される。

この時に大規模工事により地形がかなりの改造が加えられた考えられる。

更に徳川幕府の大坂城で再び大きな土木工事が行われるので、

石山本願寺の跡地や伽藍の跡は明らかになっていないが、

大坂城公園内であるといえる。 」

標柱の奥には六番櫓があり、南外掘に面している。

左手には、修道館が建っていた。

道に戻ると左側は空堀で、その先には本丸の石垣が続いている。

その先の右手は豊国神社、左手は 桜門 である。

説明板「重要文化財 桜門」

「 桜門は本丸の正面にあたる。

徳川幕府による大坂城再築工事が行われていた寛永三年8(1626)に創建されたが、

慶応四年(=明治元年、18689に起きた明治維新の大火によって焼失し、

明治二十年(1887)に陸軍が再建し現在に至る。

左右の塀も桜門再建にあわせて新築されたが、戦後に台風の被害を受けて倒壊し、

昭和四十四年(1969)に復元されている。

桜門の名所は豊臣秀吉が築いた大坂城以来のもので、

当時二の丸に桜の馬場とよばれる場所があったことから、

門付近に植えられた桜並木にちなんで命名されたと考えられている。

ただし、豊臣時代の大坂城は、徳川幕府再築の今の大坂城とは地形や構造が大きく異なり、

桜門を含む本丸への入口は現在よりも西にあり、入る方向も違っていた。

なお門の両脇に見える巨石は龍虎石(りゅうこいし)と呼ばれ、

江戸時代には、雨が降ると右に龍の姿が、左に虎の姿がそれぞれ現れるといわれた。 」 とある。

桜門は本丸への正門であり天守閣の真南に位置している。

豊臣時代、この門の前に立派な桜並木があったことからこの名前で呼ばれることになったというが、

現在の桜門は枡形、土橋等を含め全てが徳川時代に再建されたものである。

桜門はもとより渡櫓、渡門、続多聞など全て明治維新の際に焼け落ちており、

本丸広場には明治十八年(1885)、和歌山城から紀州御殿が移築され、

大阪鎮台の庁舎として使われており、

明治二十年二月、大阪城に行幸された明治天皇はこの御殿を行在所とされている。

この行幸に際して陸軍は、本丸正面の威厳を整える目的から、

桜門を再建したと考えられている。

また、桜門両側の塀は明治維新の時焼失したままになっていたが、

昭和四十四年(1969)の桜門修理時に復元されている。 」

|

|

| ||

桜門を入ると枡形で、左脇に、銀明水 と呼ばれる、井筒が据えられている。

元は、桜門枡形内には井戸はなく、

この井筒は、旧大阪市立博物館の裏手にある、銀明水(銀水)井戸 のものだった。

説明板「銀明水井戸」

「 この井筒は元来本丸に建つ旧陸軍第四師団司令部庁舎(旧大坂市立博物館)の裏手にある銀明水のものである。

銀明水井戸は徳川幕府再築の大坂城本丸に設けられた五つの井戸の一つで、

本丸御殿台所裏に位置し、本丸を警備する役人たちの飲料水として使用された。

昭和六年(1931)大坂城天守閣の復興と同時に行われた第四師団司令部庁舎の新築にあたり、

井筒と周囲の敷石は現在地に移され、飲料水の水道が引かれた。 」

桜門の内側は本丸の正面入口を守るため、 枡形 と呼ばれる石垣を四方に囲んだ区画が設けられ、 上部に 多聞櫓が建てられた。

「 この枡形は、徳川幕府の大坂城再築工事の第二期が始まった寛永元年(1624)、

備前岡山藩主池田忠雄(いけだただお) の担当によって築かれた。

石材は備前産の花崗岩が用いられ、 正面の石は蛸石と呼ばれる城内第一の巨石で、

表面積はおよそ三十六畳敷(5943平行メートル)、重量は約百八トンと推定される。

向って、左手の巨石は、振袖石 と呼ばれ、表面積はおよそ三十三畳敷(5385平行メートル)、

城内で第三位。

碁盤石(第6位)・桜門四番石(第9位)・龍石(第10位)と、

城内の巨石ベストテンの内、実に半分がここに集中している。

なお、上部の多聞櫓は、慶応四年(明治元年1865)の明治維新の大火で、焼失した。

この枡形石垣は、戊辰戦争時の火災による傷みが激しく、また陸軍が戦時中、

本丸地下に掘った防空壕の陥没などから、東端部に倒壊の恐れが出てきたため、

解体修理を受けている。

桜門両脇の石組には 「チギリ」 と呼ばれる珍しい手法の跡を見ることができる。

これは隣り合わせた石材を鼓型にくり抜き、

そこに金属製の楔をはめ込み石垣のズレを防ぐものである。

楔は失われているが繰り抜かれた石垣の痕跡はしっかりと残っている。 」

その先は本丸御殿があったところで、 今は三台の車が露天を出している広場になっている。

その先に聳えるには、復興天守である。

「 徳川幕府が再築した大坂城は、豊臣氏の大坂城の石垣と堀を破却して、

全体に高さ約一メートルから十メートルの盛り土をした上に、

より高く石垣を積んだので、豊臣大坂城の遺構は全て地中に埋められた。

また、天守など建物も、構造を踏襲せずに独自のものに造り替えることになった。

城作りは藤堂高虎を総責任者とする天下普請で行われ、

城郭の大きさは豊臣時代の四分の一に縮小されたが、

高さも総床面積も豊臣氏のそれを越える規模のものが構築された。

徳川幕府が建てた天守は、

江戸城の本丸の初代天守の配置と同じように建てられたと見られている。

天守台は、大天守台の南に小天守台を設けているが、

小天守は造られず、天守曲輪のような状態だった。

また、天守へは本丸御殿からの二階廊下が、

現在の外接エレベータの位置に架けられていたという。

天守の建物は、五階地下一階の独立式層塔型五重で、

初代江戸城天守を細身にしたような外観があり、

白漆喰塗籠の壁面だったとみられている。

高さは天守台を含めて約五十八メートルだったとみられる。

完成したのは、寛永三年(1626)で、白漆喰総塗籠の天守である。

寛文五年(1665)、落雷により天守は焼失し、天守を持たない城になった。 」

復興天守は、当時の大阪市長・關一が、大阪城公園整備事業を提案し、 市民から一五〇万円を集め、昭和五年(1930)に着工し、翌年の昭和六年には完成させたものである。

|

|

| ||

復興天守には、身体障害者や高齢者、団体観光客向けにエレベーターが、 小天守台西側(御殿二階廊下跡) に取り付けられている。

「

復興天守は、徳川時代の天守台石垣に、

新たに鉄筋鉄骨コンクリートで基礎を固めた上に、

五層八階 (入口のある1階部分は地下) の鉄骨鉄筋コンクリート構造の建物を建設した。

天守台と鯱を含め高さは、五十四・八メートルである。

復興天守は、初層から四層までは徳川時代風の白漆喰壁としたが、

五層目は、豊臣時代風に黒漆に金箔で虎や鶴の絵を描いている。

平成七年~平成九年(1995~1997)に行われた平成の大改修では

外観の壁の塗り替え、傷んだ屋根瓦の取り替え、

鯱や鬼瓦の金箔の押し直しが行われた。

更に平成十九年(2007)の外壁の塗り替えの際には、

五層目の塗装がより豊臣時代に近いデザインに改められた。

復興天守は、、平成九年(1997)、国の登録有形文化財に登録された。 」

天守閣の下に、 「残念石」 と書かれた石碑が建っている。

「 この石は、元和元年(1620)から始まる大坂城修復の時、

天領小豆島で割られたまま用材石としての念願がかなわわず、

今も数多く残されていることから、残念石 と呼ばれている。

この大きな石は、越前黒田長政の石切丁場でみつかり、

小さな石は、豊前細川忠興の手によるものである。 」

復興天守の入口は南側、近くに金明水井戸屋形がある。

また、右手の内堀近くには、 金蔵がある。

説明板「重要文化財 金蔵(かねぐら)」

「 江戸時代、幕府の金貨、銀貨を保管した建物で、幕府直営の金庫として役割を果たした。

宝暦元年(1751)、この場所から南に延びていた長屋状の建物を切断、

改造して築造され、以来、

北西側に以前からあった金蔵を元御金蔵(もとごきんぞう)、

この金蔵を新御金蔵(しんごきんぞう)と呼んだ。

高さは約五・八メートル、面積は約九十三平方メートルで、内部は大小二室からなり、

手前の大きな部屋には通常の出納用、奥の小さな部屋には非常用の金銀を置いた。

構造は防災と防犯に特に工夫がこらされ、床下は全て石敷き、

入口は二重の土戸と鉄格子戸の三重構造、

小窓は土戸と鉄格子、床下の通気口にも鉄格子がはめられている。

なお、元御金蔵は、明治二十五年(1892)の配水池建設にともなって、

今の金蔵の東隣に移築され、

さらに昭和四年(1929)、陸軍によって高槻工兵隊の敷地内に解体移築され、

のちに焼失した。 」

|

|

| ||

復興天守の左側に、「天守下仕切門跡←」 の説明板がある。

説明板 「天守下仕切門跡←」

「 天守台の西側は、石組によって、南北隔てられており、

通路となった個所の門を仕切門と呼んだ。

北から本丸中心部へ侵入しようとする敵の直進を妨げるため、

両側の石垣を行き違いとし、その為、門は東に向いていた。

江戸幕府が、大坂城再築の時築いたもので、

明治維新の大火により、石垣上の塀とともに焼失した、と考えられる。 」

山里口出桝形は、本丸と山里丸との道路を結ぶ通路に設けられた枡形である。

説明板「山里口出桝形」

「 本丸と山里丸との道路を結ぶ通路に設けられた枡形で、

徳川幕府が行った大坂城再築工事によって築かれた。

外敵に備えるための石組みに囲まれた四角い区画を枡形というが、

特にこの場所は本丸から山里丸側に突き出していることから出桝形という。

南には本丸に通じる姫門、東には山里丸に通じる山里門があったが、

いずれも、明治維新の大火により。石垣上の塀とともに焼失したと考えられる。

なお、西は埋門となっていて、隠し曲輪に通じている。 」

隠し曲輪の石垣には、ところどころに刻印を見付けることができる。

説明板「隠し曲輪」

「 大坂城の本丸に唯一築かれた帯曲輪で、江戸幕府による大坂城再築のものである。

出入口が狭くて気付かれにくく、兵士を隠す場所だったことから、

一般に隠し曲輪と呼ばれた。

一時幕府の塩硝蔵(火薬庫)が置かれていたこともあり、

立ち入りが禁止されていたことから、

ここに秘密の抜け穴があるとの伝えも生まれた。

なお、ここでは石垣を担当した加藤家(大洲藩)、小出藩(丹波園部藩、

但馬出石藩)の刻印を間近で見ることが出来る。 」

|

|

| ||

出枡形の東部は、淀君と秀頼が自害した山里丸があったところである。

今は何も残っていない。

「 北に通じる内掘に架かる橋は、極楽橋といい、その先は京橋口である。

豊臣秀吉が築いた京街道は、大坂城の京橋口が起点だったが、

江戸幕府が制定した東海道五十七次からは高麗橋東詰に、起点が変わった。 」

山里口枡形の手前から天守を見ると、枡形の石垣越しに、勇壮な姿に見えた。

本丸の南に向って、東の内堀に沿って歩くと、南に豊国神社が鎮座する。

境内には豊臣秀吉の銅像が建っていた。

豊国神社社伝

「 豊臣秀吉、豊臣秀頼、豊臣秀長を御祭神とする神社で、

明治元年、明治天皇が大阪へ行幸された際、

国家のために多大なる功労を残した豊臣秀吉を大阪の清らかな地に奉祀するよう仰せになったことから、

明治六年に京都の阿弥院峯墓前を本社として社殿を造営、

大阪には明治十三年に別格官幣社豊國神社の別社として創立され、

昭和三十六年一月に現在の地へ奉遷された。 」

以上で大坂城の探勝は終わる。

|

|

| ||

大坂城へはJR大阪環状線森ノ宮駅・大坂城公園駅から徒歩15分

地下鉄中央線谷町四丁目駅から徒歩約15分

訪問日 平成二十九年(2017)六月十九日