沖縄は、明治十二年に、沖縄県として、日本に併合されるまで、

四百五十年の長きにわたり続いた琉球王国である。

琉球王国の栄華を伝える華麗な王城・首里城は、昭和二十年の沖縄戦で焼失。

その後、復元作業が行われ、往時の姿に戻りつつあった最中、

正殿と北殿・南殿が、令和元年(2019)十月三十一日未明の火災で、全焼した。

現在、2026年の完成を目指して、工事が始まっている。

「琉球王国のグスク及び関連遺産群」 として、ユネスコの世界遺産(文化遺産)

に登録されているのは、首里城の城壁と園比屋武御嶽石門などである。

以下は、火災前に訪れた、首里城の姿である。

「 首里城址は、那覇市内を見下ろす丘の上にあり、

首里城公園として、約十八万㎡の敷地になっている。

琉球王の居城として、十四世紀末に創建された、首里城は、

中国や日本の文化が混合する、琉球独特の城であった。

大正十四年に、国宝に指定されたが、昭和二十年の沖縄戦で焼失。

昭和四十七年(1972)五月十五日に、沖縄が本土復帰した時の遺跡は、

守礼門(しゅれいもん)と園比屋武御嶽石門と円覚寺総門・弁財天堂だけである。

首里城周辺は、沖縄戦により完全に焼け落ちたままの姿であった。

日本政府は、沖縄の本土復帰を後押しするため、首里城の復元を推進した。 」

観光客で賑わう守礼門は、 首里を東西に貫く大通りの綾門大道の東側にある楼門で、 本土の城なら、城の大手門に相当する門である。

「 沖縄戦で焼失したが、県民の強い希望により、

昭和三十三年(1958)に復元され、現在は沖縄県指定有形文化財である。

扁額には 「守禮之邦」 とあり、

「 琉球は礼節を重んじる国である。 」 という意味を持つ、

中国の使者への外交上のメッツセージが書かれている。

中国からの冊封使が琉球に来た際には、琉球国王以下の高官らが、守礼門まで出迎えて、

三跪九叩頭の礼をとっていた。

扉を持たない中国の牌楼洋式の門を基にしているが、

柱は四本、二層の屋根を持つ赤瓦は琉球独自のもの。

まさに沖縄を代表する建築物である。 」

園比屋武御嶽石門は、首里城の歓会門と守礼門との間にある石造りの門で、 昭和四十七年(1972)に国の重要文化財に指定され、 平成十二年(2000)には首里城跡などとともに、 「琉球王国のグスク及び関連遺産群」 として、ユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録された。

「 石門の背後にあるのが、園比屋武御嶽 (そのひゃんうたき) である。

御嶽石門は、御嶽の礼拝所である。

園比屋武御嶽は、 第二尚氏第三代王・尚真のとき(1519) 、

首里に連れてこられた西塘により創建されたという。

御嶽(うたき)は、 国王が各地を巡航する旅に出るにあたり、必ず拝礼した場所で、

最高神女である聞得大君(きこえおおきみ) が、就任する際に最初に拝礼する聖域で、

王家尚氏ゆかりの 島・伊平屋島の神 ・ 田の上のソノヒヤブ を勧請し、祭っている。

御嶽はかっては広範な森だったが、現在は小学校の敷地になり、小さなものになっている。

昭和八年(1933)に、国宝に指定されたが、沖縄戦の戦禍によって、

王城などとともに荒廃したため、指定が解除された。

昭和三十二年(1957)に復原されたが、

その後、旧石門の残欠を再利用して、修復作業が行われたといわれる。

石門を注意深く見てみると、明らかに摩耗の度合いが異なる部分があるのは、このためである。 」

|

|

| ||

御嶽石門を過ぎると、 あまへ御門(うじょう) と、 称される首里城の正門である 歡會門 (かんかいもん) に出る。

説明板「歡會門」

「 首里城の城郭内に入る第一の正門です。

中国皇帝の使者 「冊封使」 などを歓迎するという意味で、この名がつけられました。

「あまへ御門」 ともいいます。

「あまへ」 とは沖縄の古い言葉で、

「歡んで迎える」 を意味しており、歡會はその漢訳です。

門の両側の一対の獅子像 「シーサー」 は魔除けの意味をもっています。

1500年前後に創建、沖縄戦(1945年) で焼失、1974(昭和四十九) 年に復元されました。 」

歡會門をくぐると、龍樋・冊封七碑と瑞泉門がある。

説明板「龍樋、冊封七碑と瑞泉門」

「 石段の途中の右手に泉があります。 龍の口から水が湧きでていることから、

龍樋 という名があります。

龍の石彫刻は、いまから約500年前の1523年に、中国からもたらされた当時のままのものです。

龍樋の水は、王宮の飲み水として使われました。

また、中国からの使者 「冊封使」 が琉球を訪れたとき、

那覇港近くにあった宿舎 「天使館」 まで、毎日この水が運ばれたといいます。

この周辺の石碑は、龍樋の水の清らかさを賞賛した冊封使たちの書を刻んだもので、

冊封七碑 と呼ばれています。

沖縄戦でほとんどが破壊されましたが、拓本をもとに、1996(平成8)年 に復元されました。

石段上の門は、瑞泉門(ずいせんもん) で、

その名は、龍樋の水が 瑞泉(りっぱな、めでたい泉の意味) と讃えられたことに由来します。

別名 「ひかわ御門」 ともいいます。

「碑」 は樋(とい)のことで、 「かわ(川)」 は沖縄では井戸や泉のことをさします。

さきほどの歡會門とちがい、双璧の石門の上に櫓がのっています。

この形式は日本本土の主な城の門と共通しています。

創建は1470年頃。 沖縄戦で焼失し、 1992(平成4) 年に復元されました。 」

|

|

| ||

その先に、漏刻門(ろうこくもん)がある。

説明板「漏刻門」

「 漏刻とは、中国語で水時計という意味です。

この門の上の櫓の中に、水で時間をはかる水槽(水時計) が設置されていました。

門をすぎた広場には日時計があり、その二つで時刻をはかり、

太鼓をたたいて時をしらせていました。

別名 「かご居せ御門」 ともいいます。

駕籠で登城することが許されていた身分の高い役人も、

国王に敬意を表し、この門で駕籠から下りたということから、そのように呼ばれました。

創建は15世紀頃。 老朽化のため、

昭和初期には撤去されていたものを、 1992(平成4)年に復元しました。 」

漏刻門をくぐると、右側に赤い建物の広福門(こうふくもん)がある。

説明板「広福門」

「 広福とは、「福を行き渡らせる」 という意味です。

建物そのものが、門の機能を持っているのが特徴です。

門の正面に向って左側は、士族の財産をめぐる争いを調停する 「大与座(おおくみざ)」、

右側が神社仏閣などを管理する 「寺社座」 という役所になっていました。

創建年は不明。 明治末期頃に撤去され、1992(平成四) 年に復元されました。 」

左側の一段高いところに、日影台(ひかげだい)と供屋(ともや)がある。

説明板「日影台」

「 漏刻が水時計であるのに対し、日影台は日時計のことです。

琉球王朝時代、首里城では日時計を用いて、正午およびその前後の時刻をはかり、

また漏刻でくわしい時刻をはかったといわれています。

日影台は、十二支が刻まれた時刻板 (石の円盤) に銅製の棒が取り付けられ、

その日影によって、時刻をはかれるようになっていたと推測されます。

沖縄戦で破壊されたものを、2000(平成12) 年にかっての形態に復元。

日影台の示す時 (地方太陽時) は、日本標準時に対して約30分遅れています。 」

|

|

| ||

広福門をぬけると広場で、身を乗り出すと首里城の門と石垣、

その先に見えるのは那覇市内のコンクリートで出来た住宅とビル等である。

朱色の琉球瓦の建物があり、「万国津梁の鐘と供屋」 の説明板があった。

説明板「万国津梁(ばんこくしんりょう)の鐘と供屋(ともや)」

「 万国津梁の鐘は、1458年に鋳造され、首里城正面の前にかけられていた銅鐘です。

万国津梁とは、「世界に架ける橋」 という意味です。

鐘には 「琉球王国は南海の美しい国であり、朝鮮、中国と日本の間にあって、

船を万国の架け橋とし、貿易によって栄える国である」 という主旨の銘文が刻まれており、

往時の海洋王国としての誇らしい心意気が示されています。

ここに展示している鐘は、沖縄県立博物館所蔵の実物をもとに、

鋳造当時の状態に複製したものです。

建物は、供屋という施設ですが、往時の具体的な使われ方はわかっていません。

いずれも、2000(平成12) 年に復元されました。 」

広場の右側にあるのは首里森御嶽(すいむいうたき)で、 首里城にある御嶽の一つである。

説明板「首里森御嶽」

「 首里森とは首里城の別称で、御嶽とは沖縄の聖地または拝所のことです。

琉球の神話では、この御嶽は神が造った聖地であり、

首里城内でもっとも格式の高い拝所の一つです。

城内には、ここをふくめて、「十嶽」 と呼ばれる10ヶ所の拝所があったといわれています。

国王が城外の寺社に出かけるときに、この御嶽で祈りをささげ、

神女たちが多くの儀礼を行いました。

石積内の植物はガジュマルやクロツグです。 1997(平成9) 年に復元されました。 」

|

|

| ||

下之御庭の正面にある赤い建物が、奉神門(ほうしんもん)である。

説明板「奉神門」

「 奉神とは、「神をうやまう」 という意味です。

別名、 「君誇御門 (きみほこりうじょう) 」 ともいいます。

向って左側は、薬・茶・タバコを扱った 「納屋(なでん)、

右側は、城内の儀式などに使われた、君誇(きみほこり) という部屋になっていました。

3つの入口のうち、中央は、国王や中国の冊封使などの身分の高い人だけが、

通ることができました。 1992(平成4)年に復元されました。 」

奉神門の右側にある広場は、「下之御庭(しちゃぬうなー)」 と呼ばれている。

「 正殿前の御庭(うなー)に対し、「下の庭」 という意味である。

正殿前でおこなわれるさまざまな儀式の控えの場であった。 」

広場の中央右側に、首里森御嶽、手前側に系図座・用物座がある。

「

系図座は、士族の家系図を管理していた役所である。

用物座は、城内で使用する物品などを管理した役所である。 」

奉神門の前に陶器が埋められていた。

説明板「奉神門前の天水甕」

「 奉神門前の下之御庭には、少なくとも4基の大きな甕が地中に埋るように設置されていた。

その状況は、古写真や絵図資料に表現されており、発掘調査でも確認されている。

古文書には、天水甕 と記されているので、消防用の水を貯めていたのではないか、

と推測されている。

天水甕の復元にあたっては、遺構と規模・形態などが類似する陶器 (壺屋焼) の事例を参考に、

発掘調査で確認された位置に設置されている。 」

奉神門をくぐると広い広場に出る。 その奥に正殿がある。

広場は、御庭(うなー) と呼ばれる広場である。

説明板「御庭(うなー)」

「 御庭は、一年を通じて、様々な儀式がとり行われた重要な空間でした。

御庭では、元旦の儀式など重要な祭事や、

中国からの使者を迎える儀式をはじめとした外交上の儀式などがおこなわれました。

中央の道は、「浮道」 といい、国王や冊封使など限られた人のみ通ることができました。

中央の浮道の左右に、帯状に敷かれているタイルは、磚(せん) という敷瓦で、

この色違いの列は、儀式のときに、諸官が位の順に並ぶ目印になっていたが、

このような工夫は首里城独特のものでした。 」

|

|

| ||

正殿は、琉球国王の政務やさまざまな儀式が行われた建物である。

「

正面の手前に低い石段があるが、石段が始まる両脇には龍の彫刻の石柱がある。

これを 「大龍柱」 といい、その奥 (石段の終わるところ) にも一対の 「小龍柱」 がある。

大龍柱は、高さ4.1m (龍柱3.1m、台座1m) で、 吽形と阿形の対になっている。

正面屋根下の唐破風妻飾には、 中央に 火焔宝珠 と 大かえる股、

両脇に、金龍と瑞雲の彫刻が施されているなど、

首里城の中心的な建物にふさわしい装飾がほどこされていた。 」

右側の手前建物は 番所(ばんどころ) で、奥の二階建の建物は 南殿 である。

「 番所は、城内の取次をする受付的な役割をもつ建物であった。

南殿は、 別名、 「南風の御殿 (はえのうどうん) 」 ともいい、

日本式の年賀・節句などの行事、薩摩藩の役人の接待がおこなわれた。

創建は十七世紀前半で、日本風の建物になっていた。

二つの建物とも、彩色はされていませんでした。 」

左手の建物は、 北殿で、「北の御殿 (にしのうどうん) 」 とも呼ばれていた。

「 琉球王国の行政組織は、「首里王府I と呼ばれ、

国王を頂点に、 摂政1名、 三司官3名などの首脳部がおり、

その下に様々な名称の役所が置かれていました。

各役所の首脳クラス15名で組織される審議機関が、「表十五人」 で、

行政上の問題を検討して、三司官に上申しました。

摂政・三司官の詰める役所が北殿で、 王府の中央政庁として、 大勢の役人が出入りしていた。

また、中国からの 「冊封使」 をもてなす宴は、ここで催された。

江戸時代末期に、アメリカ海軍のペリー提督が、黒船をひきいて、琉球を訪れた時にも、

ここで式典がおこなわれました。

創建は十六世紀初めで、中国風の建物になっていた。 」

|

|

| ||

番所は一階平屋建てで、首里城に登城してきた人々の取次を行っていた。

番所から中に入ると、その先に二階建ての南殿があり、

ここでは、年間を通して行催事などが行われ、

薩摩藩の役人の接待を行う場所としても使用されていた。

また、右側に連結た建物には、御書院と鎖之間、そして、庭園があった。

説明板「御書院・鎖之間と庭園」

「 御書院は、国王が日常の執務を行った建物であり、

取り次ぎ役や近習など側近が、その周辺に控えていた。

三司官は、取り次ぎ役を通じて、国王に面会し、報告を行うとともに指示を仰いだ。

また、中国皇帝の使者 (冊封使) や 那覇駐在の薩摩役人 を招き、ここで接待を行うこともあった。

書院の右奥にある狭い部屋は鎖之間で、王子などの控所であり、

また、諸役の者たちを招き、懇談する施設だった、といわれる。

庭園は、書院・鎖之間と一体をなす重要なもので、城内では唯一の本格的な庭である。

書院に招かれた冊封使たちは、この庭園の魅力を讃える歌を詠んでいる。

建物と庭園が造られた時期は、十七~十八世紀頃と、推定されている。

建物と庭園の復元は、遺構発掘調査の成果や古絵図・配置図、

明治期から昭和初期までの古写真などの根拠資料に基づき、

有識者等で構成する専門委員会の工事監修を得ながら行われた。

建物は2007年1月に、庭園は2007年7月に、復元されている。 」

書院の裏座には、「内炉之間」 があり、ここでお茶が点てられた。

御茶之間は、茶道具一式を用意した場所である。

|

|

| ||

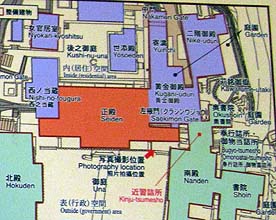

下図は正殿周辺図で、 朱色の分は正殿、 赤紫は 御内原(おうちばら) と呼ばれた、

江戸城では 大奥 と呼ばれたところである。

その下の薄緑の書院に接続し、奉行詰所・御物當詰所があった。

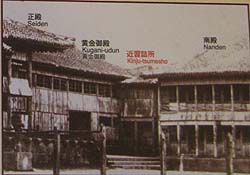

また、図では近習詰所が南殿の一部になっていて、

今回訪問した時は黄金御殿への通路のようになっていたが、

かっては、下の写真のような近習詰所(二階建ての細い建物) が建っていた。

説明板「近習詰所」

「 近習詰所は、近習頭や近習役、筆者、側近など、

約二十名あまりの役人が詰めていた場所である。

その役人たちは、

国王の朝夕の雑用や、居住空間である御内原 (おうちばら) からの出入りに付き添っていた、

とされる。

建物は、南殿の東側に隣接し、南殿や黄金御殿などと二階部分で連結していた。

その内部には、 鈴引 と呼ばれる小座敷や、御茶煮詰 (おちゃにーづめ) と呼ばれる部屋が

あった。 建物の創建年は不明である。

現在の建物は、遺構・古写真・小地図などの関連根拠情報に基づき、整備され、

連絡路、展示場として使用されている。 」

|

|

| ||

近習詰所の右手には奥書院があった。

説明板「奥書院」

「 奥書院は、国王が執務の合間に休息した場所である。

建物の規模は三間X三間半(5.46mX6.37m)で、

国王の部屋の他に、奥書院奉行の控えの部屋があったとされる。

建物の創建時期は不明であるが、1715年頃 に再建したという記録がある。

往時の奥書院は、北側の近習詰所や西側の御物当詰所につながっており、

東側には、刈銘御嶽が隣接し、南側には庭園があった。

現在の建物は、遺構・古写真・古地図等の関連根拠情報に基づいて、復元されている。

建築構造= 木造平屋建て、寄棟造、本瓦葺

主な木材 = 日本ヒノキ

石 材 = 基壇 : 琉球石灰岩 礎石: 細粒砂岩(方言名ニービヌフニ) 」

奥書院の王様の部屋から、庭と石垣が見えた。

説明板「奥書院庭園」

「 この庭園は、国王が執務の合間に休息した奥書院の庭です。

つくられた時期は、建物と同じく、17~18世紀頃と推定されます。

絵図資料や古写真などから、物見に至る斜面に、

庭石を巧みに配した規模の小さな庭であったことがわかります。

書院・鎖之間庭園が、表向きの庭であったのに対し、

プライベートな庭となっていました。

発掘調査では、この庭の主景とされる鍾乳石が出土しました。

この鍾乳石 (欠陥箇所を部分的に修復) を中心に、城内で出土した石材も利用して、

古写真及び絵図資料をもとに、庭園を復元しました。

庭園内の植栽については、古写真に写る植物から、

当時植えたと考えられる、リュウキュウツワブキ、オオタニワタリなどを選びました。 」

|

|

| ||

奥書院の庭の石段の先にあるのは、 刈 (正式にはくさかんむりの下に刈という文字) 銘御嶽である。

説明板「刈銘御嶽(かわるめうたき)」

「 御嶽は、聖地・拝所の総称で、信仰や祭祀の重要な対象である。

首里城には、数多くの御嶽があり、そのなかのひとつが 刈銘御嶽 である。

城内の御嶽はかって、

王家繁栄や航海安全、五穀豊穣などの儀式を行う重要な場所であった。

復元にあたっては、明治時代の測量図や現地に残る遺構に基づき、整備されている。 」

近習詰所の建物に戻り、先に進むと、 黄金御殿 (くがにうどうん) で、 「内原の女性たち」 という説明板があった。

説明板「内原の女性たち」

「 御内原では、王妃・王夫人・王妻の他に、十三歳前後の独立する前の王子、

結婚前の王女をはじめ、王の母親・祖母などが居住していた。

また、王の乳母や王子・王女の乳母もいた。

御内原に仕える女性は、王妃・王夫人をとりまく

「御側御奉公(うすばぐふーくー)」 と称する士族の婦女グループと、

多岐にわたる宮廷職務を分掌する 「城人(ぐすくちゅ)」 と総称される女官グループに

大きく分かれていた。

御側御奉公は、王・王妃・王夫人の近親者から選ばれ、王妃・王夫人の世話をしていた。

城人は、身分に関係なく都市・地方から選ばれ、国王とその家族の世話をしていた。 」

黄金御殿 (くがにうどうん) は、国王や王妃・王母のプライベートゾーンといえる建物で、

二階には居間や寝室があったという。

赤い漆の格子の部屋は、「おせんみこちゃ」 である。

ここは正殿二階の南東の隅の部屋である。

国王、王妃の居間・寝室にあたる 「黄金御殿(くがにうどうん) と、正殿の南側が隣接し、

二階部分は廊下で、正殿と繋がっていた。

説明板「おせんみこちゃ」

「 ここは 「おせんみこちゃ」 と呼ばれる部屋で、国王みずから女官とともに、

毎朝東方に向って、拝んでいたところである。

「御床」 は、神棚として神霊が祭ってあり、

女官は抹香を焚いて、「火の神」 などを拝礼していた。

身分の高い神女の任命儀式なども、国王、王妃臨席のもとに、ここで行なわれた。

18世紀の正殿の修理記録には、「御床」 の両脇の柱は黒漆、壁は黄漆などと記されている。 」

窓越しに見えた庭は、黄金御殿庭園である。

説明板「黄金御殿庭園」

「 この庭園は、黄金御殿の2階の東側にあり、地表から石を高く積みあげて、

2階部分で約六坪(18㎡)の四角の広場を造り、周囲を瓦石垣で囲んでいる。

琉球王朝時代の庭園の様子がわかる資料は残っていない。

しかし、黄金御殿が撤去された後の昭和10年頃の古写真が残っており、

現在の庭園を整備する上での参考資料としている。 」

|

|

| ||

正殿二階は、大庫理(うぶぐい) と呼ばれる場所で、 日常的には王妃や身分の高い女官たちが使用した空間である。

「 正殿の裏側一帯は、「御内原 (みうちばら) 」 と呼ばれ、 国王の家族や女官の生活の場として、多くの建物が建てられていた。 「御内原」 や正殿2階を含むこの一帯は女官が管轄しており、 男子禁制の領域であった。 」

正殿二階は、一階に比べて、天井が高く、各部屋の装飾も豪華である。

二階の御差床は、国王の王座として、様々な儀式や祝宴が行われたところである。

玉座である御差床の上部には、中国皇帝より贈られた御書の扁額がいくつも掲げられていた。

「 正殿二階中央にある、御差床 (うさすか) は、格式の高い儀式に使用し、

「唐玻豊(からはふ)」 は、

正月の儀式や中国皇帝への親書(上表)を送る時などに、国王が唐衣装で、

椅子 (御轎椅) に座り、

御庭 (うなー) に並ぶ諸官とともに儀式を執り行った重要な場所で、

背面には 「中山世土」 の扁額が見える。

御庭からこの部屋を眺めると、

唐破風造の屋根や龍の飾りに囲まれた格式ある空間となっている。 」

二階の御差床の正面には、御庭に面した小部屋があり、

正月の儀式の時など、国王が椅子 (うちゅうい) に座り、

御庭に並ぶ高官の謁見を受けた。

正殿の一階は、国王みずから政治や儀式を執り行うところで、

「下庫理(しちゃぐい)」 と呼ばれていた。

正殿には、さまざまな彫刻で飾られるが、

向拝部奥小壁には、立体的に彫られた獅子と金龍もその一つである。

また、正面の柱には、国王の象徴である吽形と、阿形の龍が対になって描かれていて、

頭棟飾りなどあざやかな飾りと、威風堂々とした造りになっている。

広場中央の一段高い床が、国王の玉座 「御差床(うさすか)」 である。

説明板「1階御差床」

「 中央の一段高い床が正殿で行われる政治や儀式の際に、

国王が出御する王座 「御差床(うさすか)」 である。

この裏側には、2階に通じる階段があり、国王はこの階段を降りて、御差床についた。

左右には、国王の子や孫が着座した平御差床がある。

御差床の両脇の朱柱には、金龍と五色の雲が描かれ、

天井は丸く上部に折れ上げて、格式を持たせている。

記録によると、平御差床の床の間には、麒麟、鳳凰の画が掛けられていた。 」

|

|

| ||

二階へ行き来する階段には、それを隠す戸が付いていて、その左に平御差床があった。

正殿は、「百浦添御殿(ももうらそえうどん)」 と呼ばれ、首里城の中心的な施設である。

「

建物は三階盾で、一階(下庫理)は国王みずから政治や儀式を執り行う場所、

二階(大庫理)は、国王や親族、神女たちが儀式などを行う場所、

三階は、通風を目的とした屋根裏部屋であった。

正殿の建築は、ところどころに、中国の宮殿建築の影響が見受けられるが、

構造や細部の意匠は、日本の建築様式を取り入れており、

琉球独特の表現となっている。

発掘調査から、14世紀末の創建と推定されている。

その後、現在の位置で、数度の焼失、再建が繰り返されてきた。

復元された建物は、18世紀初めに再建され、

沖縄戦で焼失するまで残っていた正殿をモデルにしたものである。 」

冊封使一行が入国した時は、広場の御庭 (うなー) に建物を建て、国王はその前で、

臣下と共に出迎えた。

帰り道に見える淑順門は、国王やその家族が暮らす御内原への表門で、

別名 「みもの御門」 「うなか御門」 ともいい、

門の造りは櫓門形式・入母屋造、本瓦葺となっている。

そこから奥を見ると、今も復元作業が続けられていてことが分かる。

久慶門は、昭和五十九年(1984) に再建されたものである。

ここを出ると城外で、近くに円覚寺総門と放生橋、弁天堂と円鑑池などがある。

|

|

| ||

(注) 首里城は、令和元年(2019)十月三十一日午前二時過ぎに、

正殿から出火し、隣接する北殿と南殿、書院・鎖之間、黄金御殿、二階御殿、奉神門にも延燃し、

正殿は全焼してしまいました。

従って、上記の首里城の記述のうち、奉神門からの先の記載部分の建物は、

今は見ることができなくなっています。

誠に残念なことです。

首里城へは、ゆいレールでは「儀保駅」、「首里駅」から徒歩約15分

バスでは那覇バスターミナルから「46番 糸満西原線(鳥堀経由)」で約20分、

「首里公園入口」下車、徒歩約5分

訪問日 平成二十七年(2015)二月二十日