長谷寺は、西国三十三ヶ所観音霊場の第八番札所で、

末寺三千余、檀信徒二百万を有する真言宗豊山派の総本山である。

古代より歌枕に詠まれてきた「初瀬」にある古刹、長谷寺。

ここは平城京の南方に位置し、初瀬下ろしという激しい風が吹くことから、枕言葉になった。

周囲には古代天皇陵もあり、平城京、平安京の貴族や姫君も訪れた。

花山法皇御詠歌 「 いくたびも まいる心は はつせでら 山も誓いも ふかき谷川 」

京都駅から近鉄特急で大和八木に来て、そこで急行に乗り換え、長谷寺駅に着いた。

駅前には、「総本山長谷寺」 の大きな石標が建っていて、

その下には長谷寺への地図がある。

「歓迎」と書かれたゲートをくぐると、

歴史街道「ここは桜井市初瀬です」 という道標があり、長谷寺まで1.1kmとある。

たった1キロ教程かと思ったが、歩いてみると坂が多く、

思った以上に、時間とエネルギーを消費した。

坂を下り、車道を横断し、川を渡り、三叉路を右折すると、古い家が残っている。

通りには、「長谷路」 の看板がある造り酒屋、 食堂やおだんごやなどの店が営業している。

道傍の家壁の前に、額田王(ぬかたおおきみ)の歌碑があった。

「 三室のやまみつつゆけ 吾が脊子が い立たしけむ厳樫がもと 」 (万葉集古義「巻之上」

左側奥には、長谷山口座神社 がある。

|

|

| ||

しばらく歩くと、道は左折するが、参道から入ったところに、 「西国順礼開基 徳道上人 番外札所 法起院」 と書かれた説明板がある。

説明板

「 法起院は、天平七年(735)の創建と伝えられ、

長谷寺を開いた徳道上人が晩年隠棲した寺であるが、

その後、衰退、元禄八年(1695)に長谷寺の英岳僧正によって再建され、現在に至る。

本尊は、御自作の徳道上人で、当寺は長谷寺の塔頭であり、開山堂である。 」

本堂の左手奥に、徳道上人 の 御廟塔 の 十三重石塔 が建っている。

徳道上人にまつわる伝説が残っている。

「 養老二年(718)、徳道上人が病に倒れ冥土に行ったが、閻魔大王から『あなたは死んではいけない。 世に三十三の観音霊場があり、これを巡礼すると清められ、苦しみ悩みから救われる。 まだ誰もこの霊場のことを知らないので、人々に知らせて広めよ 』 と教えられ、 宝印を授けられてこの世に戻された。 徳道上人は三十三の観音霊場をめぐり、人々に霊験を説いてまわったが、信じてもらえなかった。 落胆した上人は閻魔大王から授かった宝印を中山寺に埋めてしまった。 この宝印は約二百七十年後に花山法皇によって掘り出されるまで眠り続けた。 」

寺を出ると右手奥に、 興喜天満神社 がある。

参道の両側には土産物屋が軒を連ねていて、長谷寺の入口は門前町になっていた。

突き当たりは初瀬山の麓で、石段上の右側には、「総本山長谷寺」 の標柱が立っている。

石段の先にある建物は 「総受付」 である。

その脇の常夜燈の隣に、通称、 石観音 が祀られている。

「 総受付は参拝者の休憩所として使われ、山内の火事除けのため、秋葉権現をお祀りする。 」

石段を上ると左側に、 「長谷寺御詠歌碑」 と 「南無十一面観世音菩薩文字碑」 がある。

道の反対の右手には 普門院 があり、その上の奥に 普門院不動堂 がある。

「 普門院不動堂には、国の重要文化財に指定されている、

木造不動明王坐像が本尊として安置されている。

不動明王像は、平安時代後期のもので、三輪山坐大神神社の供僧寺である平等寺に祀られていたが、

明治の廃仏毀釈によって平等寺が廃寺となったため、

明治八年(1875)、普門院不動堂の本尊として迎えられたものである。 」

|

|

| ||

石段を上がると、参拝入山受付がある。

常夜燈の脇に、 「長谷寺縁起」 という説明板がある。

説明板「長谷寺縁起」

「 朱鳥元年(686)、天武天皇の御願により、道明上人によって創建され、

それより五十年後、徳道上人が聖武天皇の勅願をうけ、

楠の霊木をもって十一面観世音菩薩の尊像を造立し、大伽藍を建立してお祀りになりました。

ご本尊は御身丈三丈三尺(約十メートル)、右手に錫杖を持ち、

大盤石の上に立つ姿で、霊験あらたかなことはつとに有名であり、古典文学の代表である源氏物語や枕草子などにも「初瀬詣」でとして語られています。

また、長谷観音の信仰は全国に広まり、ご分身を奉祀する寺院は鎌倉の長谷寺など、百数十ヶ寺を数える。 (中略)

さらに、西国三十三所観音霊場の第八番札所であり、

また、末寺三千余 檀信徒二百万を有する、真言宗豊山派の総本山であります。 」

その先に聳えるようにある門は、 仁王門である。

「 仁王門は長谷寺の総門で、三間一戸入母屋造本瓦葺の楼門である。

両脇には仁王像、楼上には釈迦三尊、十六羅漢像を安置する。

平安時代、一条天皇の時代頃に創建されたが、その後度重なる火災により焼失し、

現在の建物は明治二十二年(1889)に再建されたものである。

「長谷寺」 の額字(大額の文字)は、後陽成天皇の御宸筆である。 」

参拝入山受付のロータリーから、右の坂道を進むと、 右下に長谷寺境内駐車場があり、道は左にカーブする。

カーブのところにある細道を進み、 三叉路で左に入ると 「 謡曲「玉葛」 と、二本(ふたもと)の杉 」 の説明板が建っている。

説明板

「 謡曲「玉葛」は、源氏物語玉葛ノ巻に拠ったもので、

初瀬詣の旅僧の前に現れた玉葛の霊が、僧を長谷寺の二本の杉の下に案内し、

この杉の下で亡母の侍女右近とめぐりあった話を述べるという物語になっている。

玉蔓は、光源氏と契り、生霊にとりつかれて死んだ夕顔の娘で、

結あって筑紫へ身を隠すが、

母に会いたい一心で、筑紫から舟で大和に至り、長谷へ祈願のため来たところ、

右近と巡りあい、母の死を知るわけである。

長谷寺の観音信仰は、そのような願いを示現してくれるというので、

王朝時代から盛んだったという。

謡曲史跡保存会 」

説明板の左側に、「二本の杉」 の石碑がある。

その横に、大きな杉が高く聳えていた。

その近くにあった宝しょう印塔などは、 藤原俊成・定家塚 だろう。

仁王門まで戻り、門をくぐると、登廊(のぼりろう、屋根付きの階段) が現れる。

「 登廊は、平安時代の長暦三年(1039)、 春日大社の社司中臣信清が子の病気平癒の御礼に造ったもので、 入口の仁王門から本堂まで百八間、三百九十九段、上中下の三廊に分れている。 下登廊は切妻造(桁行40間、梁間1間)本瓦葺、南端は唐破風である。 また、下登廊・中登廊には風雅な長谷型灯籠が吊されている。 」

|

|

| ||

下登廊を上り始めるところの右側に、「道明上人御廟塔」 がある。

その先の右手には、宗宝蔵(しょうほうぞう) がある。

「 宗宝蔵は、長谷寺六坊の一つで、

清浄院跡地に建つ。

春と秋には開扉して長谷寺に伝わる国宝、重要文化財等の公開を行っている。 」

少し進むと左側に、 慈眼院 の説明板があり、 「 当山六坊の一つで、寛文五年(1665)当山第八世快壽僧正に建立された。 」 とある。

右手にあるのは月輪院で、お抹茶席が設けられている。

|

|

| ||

下登廊を登りきったところに、繋屋がある。

右側に 「天狗杉」 があるが、見上げるような形になるので、登廊から外にでて、

登廊と天狗杉を撮影した。

天狗杉に関する話が残っている。

「 天狗杉の名は、長谷寺第十四世の英岳が小僧時代の頃、 登廊に下がる灯篭に明かりを燈していたところ、 夜になると天狗が現れ、明かりを消して歩くいたずらをしていた。 これに発奮した英岳はますます修行に励んだことで、その後長谷寺第十四世(能化)になったという。 境内諸堂の修繕のために、この周辺にあった杉を伐採して用材に用いようとしたが、 「第十四世(能化)にられたのも天狗のおかげ」と残した一本だという。 なお、天狗の正体はムササビであったとか‥‥ 」

下登廊と中登廊の間の建物は 繋屋 といい、 登廊 は、 ここで右折し、 中登廊 が続いている。

「 これら三つの建物(下登廊、繋屋、中登廊)は、

明治十五年(1882年)の火災で焼失したが、

明治二十二年(1889)に再建された。

明治期の建物であるが、境内の歴史的景観を構成するものとして、国の重要文化財に指定された。 」

繋屋の外には手水舎があり、参拝者は御清めをしている。

また、左手の石段の先には、三部権現社 があり、直進する石段は 嵐坂 といい、上りきると開山堂に出る。

右折して上る 中登廊 は、 切妻造 (桁行16間、梁間1間) 本瓦葺である。

|

|

| ||

中登廊を上ったところの右側にあるのは、蔵王堂である。

「 蔵王権現は、役行者が吉野の金峯山寺で修行中にお告げを得たという憤怒形の仏で、 釈迦如来、弥勒菩薩、千手観音の三体が、吉野山の金峯山寺の蔵王堂に祀られている。 ある時、この蔵王堂のあたりに、吉野山から虹が架かり、その上を三体の蔵王権現が歩いて、 長谷寺までやって来た、という。 このいわれから、この場所に、金峯山寺と同じ三体、釈迦如来、弥勒菩薩、千手観音の尊像をを祀っている。 」

お堂の前には独鈷があった。

説明板「蔵王三鈷(ざおうさんこ)」

「 蔵王権現が、右手に持つ三鈷杵という法具です。 お手に触れて、七難即滅、七福即生を願い、

難を滅ぼして、福を招きましょう。 」

蔵王堂の外側に、諸国を行脚する西行法師とその妻であった尼僧とが、 観音様のお導きにより、 この場所で再会したことから建立されたという、 「縁結びの社」 と 「貫之の故里の梅」 がある。

「 貫之の梅は、幼少期を長谷寺で過ごした紀貫之が、 叔父である雲井坊浄真を訪ねて再訪した際に 「 人はいさ 心も知らず ふるさとは 花ぞ昔の 香ににほひける 」 と詠み、 その返歌として浄真は 「 花だにも 同じ色香に 咲くものを 植ゑんけん人の 心しらなむ 」 と詠んだことにちなむ。 」

その先に、小林一茶の句碑がある。

「 我もけさ 清僧の部也 梅の花 」

王堂に戻ると、その先の登廊は、上登廊である。

中登廊と下登廊は明治時代に火事に遭ったが、

上登廊は火災を免れた。

「 上登廊は、江戸時代慶安三年(1650)、徳川家光による再建で、 両下造(桁行18間梁間1間)本瓦葺、当然のことだが、国の重要文化財である。 」

|

|

| ||

上登廊を上っていくと、左側(廊の下、本堂の外陣の下)にあるのは三百余社で、

小さいが、華麗な社である。

本堂や鐘楼と同じ時期の建立で、国の重要文化財に指定されている。

右側には馬頭夫人社の小さな祠がある。

登廊を上りきると、 尾上(おのえ)の鐘 と、呼ばれる釣り鐘がぶらさがっている鐘楼がある。

この近くに、大伴坂上郎女 の歌碑がある。

「 陰国乃(こもりくの) 始瀬山者(はっせのやまは)

色附奴(いろづきぬ) 鐘禮乃雨者(しぐれのあめは) 零尓家良思母(ふりにけらしも)

里見弴(さとみとん) 書(しょ) 」

|

|

| ||

松尾芭蕉 の 「 春の夜や 籠り人床し 堂のすみ 」 の句碑がある。

「 (意味) 元禄元年三月 侍者を伴って長谷寺を参籠した芭蕉翁は、 堂内に点じられた一穂の燈明の光にうかんだ床しげな人の影に心を動かされた。 ひょうひょうたる雰囲気をただようその人は如何なるお方であろうか 」

鐘楼の先にある大きな建物が、長谷寺本堂で、国宝に指定されている。

大和と伊勢を結ぶ初瀬街道を見下ろす、 小初瀬山中腹の南面の断崖絶壁の上に、大伽藍が懸造り(舞台造り)で、建てられている。

「 本堂は、

奈良時代の創建後、室町時代の天文五年(1536)までに計七回焼失。

豊臣秀長の援助で、天正十六年(1588)に竣工した。

江戸時代、徳川家光の寄進を得て、正保二年(1645)に工事に取り掛かり、

五年後の慶安三年(1650)に落慶したものが、現在の本堂である。

本堂は、 本尊を安置する正堂、参詣者のための空間である礼堂、

両者をつなぐ相の間の三つで構成されている。

正堂(内陣)は、桁行(間口)の柱間九間、梁間(奥行)同五間、入母屋造本瓦葺である。

礼堂(外陣)は、正堂よりやや低く、桁行九間、梁間四間、正面入母屋造本瓦葺である。

家光の寄進を得ての新本堂建設工事は、十一面観音像が天文七年に完成していたので、原位置から移動せずに行われた。

そのため、本堂は内陣の中にさらに内々陣(本尊を安置)がある複雑な構成になっていて、内々陣は巨大な厨子の役目をしている。 」

本尊の十一面観音像は、身の丈三丈三尺(高さ十メートル以上)で、

右手に錫杖を持ち、平らな石(大盤石)の上に立つ独得の姿をしている。

現在の十一面観音像は七回目の焼失後、室町時代の天正七年(1538)に再興されたもので、八代目となる。

外陣外の大舞台から上半身を見ることが出来る他、特別観覧時には、内内陣に入り、足先を触り、

参拝をすることができる。

|

|

| ||

本堂の右上にあるのは、愛染堂である。

その右上には、三社権現(瀧蔵三社)と稲荷社が祀られている。

手前の右側に納経・集印所・御守授与所がある。

その右手奥には、日限地蔵尊・能満院がある。

本堂の裏を通ると、小さな窓から、観世音菩薩が拝める。 撮影禁止。

「 江戸時代の明和六年(1769)に建立された十一面観世音菩薩立像で、 本尊が秘仏であった時代に堂裏より拝まれたいた、本尊と同様の長谷寺式観音で、 通称「裏観音」と呼ばれた。 」

本堂の左にあるのは大黒堂である。

「 大和七福神八宝霊場の一つ、尊像は弘法大師の御作と伝えられる。 商売を繁盛させ、財宝を人々に授け、台所を守護し、食物を満たすご利益がある。 大黒天の縁日(甲子)に祈願法要が行われる。 」

その下にあるのは、開山堂である。

「 長谷寺の開山、徳道上人を祀る。 併せて、 西国三十三所各霊場の御本尊をお祀りしている。 毎月二日、徳道上人回向の法要が行われる。 」

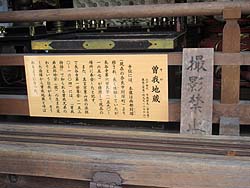

本堂に戻ると、曽我地蔵が祀られている。 撮影禁止。

説明板「曽我地蔵」

「 江戸時代 木造彩色(寄木造) 像高(座高) 約九尺(270cm)

寺伝には、本像は南都肘塚より移され、長く壊頽していたが、

長谷寺第六世良誉が修理して現在の場所に奉安したと、記す。

また、真言宗豊山派第一世専誉には、「曽我物語」で知られる曽我兄弟の弟、五郎時宗の生まれ変わり

という伝承があり、そうした由縁から曽我地蔵と呼ばれるようになった。 」

|

|

| ||

外周の道を行くと、 弘法大師御影堂 がある。

「 宗祖弘法大師 1150年御遠忌を記念して、昭和五十九年(1984)、総檜で建立された。 大師の両側には、綿密な版画「長谷寺版両界曼荼羅」が祀られている。 毎月二十一日、弘法大師御影供の法要が行われる。 」

御影堂 の先は道なりに左折し進むと、右側に 本長谷寺 がある。

説明板「本長谷寺」

「 天武天皇の御悩(病気)平癒のため、朱鳥元年(686)、

道明上人ここに精舎を建立し、千仏多宝仏塔銅盤(国宝)を鋳造して祀る。

これ長谷寺の草創なるを以って、、本長谷寺と称す。 銅盤は宗宝蔵に安置。 」

その先、聳え建つのは、五重塔である。

「 昭和二十九年、戦後日本に初めて建てられた五重塔で、

「昭和の名塔」と呼ばれている。

純和様式の整った形の塔で、塔身の丹色と相輪の金色、軽快な檜皮葺屋根の褐色は、

背景とよく調和し、光彩を放っている。

平成元年秋、弘法大師八百五十年御遠忌記念に、五重塔大修理が行われた。 」

|

|

| ||

五重塔の隣に、一切経蔵 があり、その奥に 納骨堂 がある。

納骨堂の先は蓮華谷で、その先には奥の院で、興教大師祖師堂と陀羅尼堂がある。

「 長谷寺の塔頭寺院で、正堂(興教大師祖師堂)、礼堂(陀羅尼堂)を併せ、菩提院と称する。

毎月五日には専誉僧正回向、十二日には興教大師回向の法要が行われる。 」

時間の関係で、奥山までは行かず、五重塔前から下山する。

降り口に 「三重塔址」 の碑と説明板があった。

「 慶長年間、豊臣秀頼公によりて、再建されたるも、明治九年三月、祝融の災いにかかり、 現在は礎石のみを残す。 」

道を下ると、道の両側にシャクナゲと牡丹を植えられていて、美しい。

まさに、花の寺である。

|

|

| ||

参道を道なりに花を眺めながら下ると、公衆トイレの先で、右から奥の院からの道が合流する。

帰り道は右の道であるが、本日は本坊の特別公開日だったので、右に道を直進した。

少し行くと唐門があった。

ここには御所桜があり、また、本坊の前には上皇殿下御手植松がある。

その先に大正十三年(1924)に再建された、総檜造りの大殿堂がある。

これらの建物は平成二十六年に国の重要文化財に指定された。

説明板「長谷寺本坊」八棟 重要文化財

「 長谷寺本坊は、真言宗豊山派祖・専誉僧正(1530~1604)が、

和歌山・根来寺に居住されていた坊舎の名前を受け継いて、小池坊と称します。

専誉僧正は、天正十六年(1588)、大和郡山城主の豊臣秀長(秀吉の弟)の招きで長谷寺に入山し、根来寺の新義真言の法灯を伝えました。

最初、本堂近くに住まわれましたが、第八世快寿が白鶴の舞い遊ぶ現在の場所を選び、

第九世頼意が、寛文七年(1667)に徳川家綱の援助を受けて、新たに小池坊を建てました。

護摩堂は、元禄九年(1696)に桂昌院の願いで造営しました。

しかし、明治四十四年(1611)、火災に遭い、直ちに再建に着手しました。

建物の設計は奈良県文化財技師があたり、大講堂を天沼俊一が、奥書院・小書院は阪谷良之進が、

大玄関・庫裏・護摩堂・唐門・回廊は岸熊吉が担当し、高田清一郎が、県技師のもとで監督をおこない、

棟梁は京都の稲垣有寿と初瀬の荒巻喜平が分担しました。

大正五年(1916)に工事を始め、同十三年(1924)に落慶しました。

建物の特徴は、近代和風建築として、

大規模であり、大玄関の正面上部の装飾文様や蟇股(かえるまた)は、

京都市技師・亀岡末吉の独創的な意匠「亀岡式」をおもわせます。

また、密教法具を幾何学的にデザインした奥書院の欄間、

さらには、中庭を囲むように建物を配置し直したことなど、寛文造営時の復元を目指しながら、

随所に近代らしさをみせる点にあります。 」

以上で、長谷寺の参拝を終了した。

|

|

| ||

長谷寺へは近鉄大阪線長谷寺駅から徒歩約15分

参拝には40分かかった。

訪問日 令和三年(2021)四月十四日