◎ 出 島

令和元年(2019)九月二十五日、福岡から特急かもめで長崎駅に到着。

駅前から路面電車に乗り、

三つ目、出島で下車すると、目の前に出島の西端、「水門」ゲートがあった。

「史跡 出島和蘭商館跡」の石柱があり、その先に復元された入口がある。

説明板「史跡出島和蘭商館跡」

「 出島は寛永13年(1636)キリスト教の布教を防ぐ目的で、

市中に雑居していたポルトガル人を一カ所に集め住まわせるために幕府の命により

造られた面積約15,000㎡の扇形の人口の島です。

寛永16年(1639)のポルトガル人退去後は

一時無人の島になりましたが、同18年(1641)平戸のオランダ商館がここに移され、

以来安政の開国までの218年間、我が国で唯一西洋に向け開かれた窓となり、

海外から新しい学術や文化が伝えられました。

出島内にはオランダ商館員の住まいや倉庫などが建ち並び、

家畜を飼い様々な植物が植えられていました。

幕末から明治にかけて港湾改良工事などで、周囲は埋め立てられ、

海に浮かぶ扇形の原形が失われましたが、

日本の近代化に大きな役割を果たした貴重な文化遺産であることから、

大正11年(1922)に国の史跡に指定されています。 」

入口の左側には「出島南西部」の説明板がある。

「 ここは出島南西部の荷揚場付近にあたります。 歩道上の西側に延びる着色されたラインが荷揚場の部分を表し、 この看板の位置が出島の築造当初に築かれた石垣との取り付け部に相当します。 一方、南側に延びるラインが扇形の出島の南西部にあたり、 現在は国道の下に石垣の一部が残られています。 」

|

|

| ||

| 出島・水門入口 | 出島図 | 荷揚場跡 |

「水門」の説明板が入口に建っている。

「 出島の西端に位置する門で、

前面は荷さばきのための広場と階段状の荷船用桟橋になっていました。

輸出入の貨物は必ずこの門を通過し、役人が待機していました。

また、沖合で停泊する船との間を行き来する人はここで身体検査を受けました。

貿易以外は固く閉ざられ、門の内外から封印されていました。

重要な施設として幕府が建設した建物です。

この水門は往時の資料に基づき、19世紀初頭に建てられた原位置に復元されました。

門柱の一部が国道499号の歩道上にかかっています。

歩道の幅を確保するため、水門の壁を一部取り外し、また、

南側の扉も終日開放して歩行者の通路として利用できるようになっています。 」

門の中に入ると入場券売場があり、510円の入場料を支払い、右側の案内に従い、 中に入ると正面にあるのがヘトル部屋である。

「

商館長次席(ヘトル)の住まいでした。

内部は復元ではなく、ミュージアムショップやトイレとして使用されていた。 」

|

|

| ||

| 水門 | 江戸時代の水門の位置 | 商館長次席(ヘトル)部屋 |

石垣の変遷を示すものがあった。

左手前の地面に、ガラスに覆われた場所が二ヶ所ある。

右側のガラスの前に 「築造当初の石垣と最初の荷揚場築足し石垣」 という説明板があった。

「 荷揚場は出島築造当初にはなく、 後年3回築足しが行われました。 この石垣(ガラスの中)は出島築造当初西岸護岸にあたります。 平成9年(1997)のこの石垣の発見により、築造当初の出島が扇形で、 両側部分に築足しがなかったことが分かりました。 左の石垣(左のガラス中)は、最初に荷揚場が築かれた17世紀中頃の石垣の一部です。 これらは荷揚場の変遷を伝える貴重な遺構です。 」

当日は台風が通過した直後のため、曇っていたため、 ガラスの中が見えなかったのは残念である。

塗塀の前に、「四ヶ所番所一番」 の説明板がある。

「 出島の外周は高い練塀で囲まれ、

その塀に近接して全部で6ヶ所の番所が置かれていました。

出島には町年寄指揮下の番人10数名が配置され、

人や物の違法な出入りがないか、夜間も含めて監視していました。

絵図によると、出島北西の角にあたるこの付近には、

四ヶ所番所一番と呼ばれる小屋がありましたが、正確な位置は分かっていません。 」

ヘテルの部屋の対面にあるのは、「一番船船頭部屋」である。

説明板「一番船船頭部屋」

「 オランダ船が港に停泊した時、2階西側に船長の一人が滞在し、

東側は商館事務員の住宅として使われました。

2階を居住用にあて、

1階は倉庫として用いるのが出島でのオランダ人用建物の一般的な使われ方でした。

1階に不良品の砂糖、秤と錘、木炭が収納されたという記録があります。

基本的な造りは当時の長崎町人の住まいと変りありません。 」

|

|

| ||

| 石垣の変遷 | 四ヶ所番所一番跡 | 一番船船頭部屋 |

二階に上がっていくと、「一番船船長の部屋」 の説明板がある。

説明板「一番船船長の部屋」

「 19世紀初頃の出島には夏になるとオランダの貿易船が2隻来航するのが通例でした。

そのうち、先に到着する一番船の船長が出航する十一月頃まで滞在するのがこの部屋です。

船員たちは船で暮らしました。

デ・コーニングの「私の日本滞在記」などを参考に当時の家具調度類を再現してあります。 」

オランダ商館員の部屋の説明板があった。

説明板 「オランダ商館員の部屋」

「 オランダ商館の事務官が暮らしていた居間と寝室です。

1等書記のヘルマヌス・スミットが文化4年(1821)出島で亡くなり、

遺品が競売にかけられたことから、持ち物のリストが残りました。

それをもとに当時の商館員の暮らしぶりを再現しています。

家具はバダビィア(インドネシアのジャカルタ)から持ちこむか、

長崎の職人に作らせていました。 」

その隣にある建物は、「一番蔵」である。

説明板「一番蔵」

「 絵図には砂糖蔵と記され、痛んだ砂糖きびを収めたという記録もあります。

オランダ人は倉庫を花の名前で呼び、この建物はバラ蔵でした。

絵画や模型に見られる外観は日本式の土蔵そのものです。

商館時代の出島に建っていた建物では、このような倉庫が最も多く、

19世紀初めの絵図には一番蔵から十七番まで描かれています。 」

|

|

| ||

| 一番船の船長の部屋 | オランダ商館員の部屋 | 一番蔵 |

一番蔵を出ると、対面にあるのが、屋根付きの外階段を持つカピタン部屋である。

「

商館長のことを日本ではカピタンと呼んでいた。

このカピタン部屋は、非常に大きな建築物で、商館長の住まいであると同時に、

商館事務所や日本の役人や大名などが出島に訪れたときに、

接待の場所としての機能を持つ、出島を代表する建物だった。 」

一階は商館長の食糧と物品の倉庫で、二階に床下を吹き放ちとした涼所、 居間などがあったが、再建した建物の一階は出島の歴史と生活に関する展示、 二階は商館長の生活の様子を再現する展示が行われていた。

冷所には多くの人が座り、ビデオを見ていた。

説明板「冷所」

「 カピタン部屋を描いた絵画の多くには、

窓の外に長崎港に停泊するオランダ船が見られます。

しかし、カピタン部屋の中で、間近に海を望むことができる場所はこの冷所ぐらいでした。

建物の中で最もいたみやすい部分でもあり、修理や改築はたびたび見られます。

なお、冷所の修理はオランダ側が負担する決まりで、

祝典の際にはバルコニーに装飾が施されました。 」

外階段から下を見ると、対面に左から二番蔵、三番蔵、拝礼筆者蘭人部屋、 新石倉が並んで建っていた。

「 二番蔵は染料の原料になる蘇木などが収蔵されていた蔵で、 今は出島で取引された貿易品と貿易の仕組みを紹介している。 三番蔵は長崎の食文化に欠かせない砂糖を保管していました。 はじめは台湾、後にインドネシアから輸入されました。 」

拝礼筆者蘭人部屋は、オランダ商館の主席事務員の住居だった。

現在はエレキテルや顕微鏡等の珍しい西洋から伝わった器具の仕組みを紹介している。

新石倉は慶応元年(1885)に建てられた石造倉庫である。

「 昭和42年(1967)に長崎市が買い上げ、

一部旧材を用いて昭和51年(1976)に復元したものである。

この建物が建てられた年は出島商館が廃止された6年後で、

居留地に編入された前年にあたります。

この建物は現在、出島の総合案内所、出島シアターになっている。 」

|

|

| ||

| カピタン部屋 | 冷所 | 二番蔵から新石倉が並ぶ |

下に降りると、カピタン部屋の先には「用水路」と「時鐘」の説明板があり、 その先の白い蔵は十六番蔵、緑の手摺が付いている建物は、筆者蘭人部屋である。

説明板 「十六番蔵」

「 十六番蔵には輸入品の丁子が保管されていました。

丁子の原料はインドネシアモルッカ諸島の植物のつぼみで、香辛料や薬の原料になりました。

鉄筋コンクリート造りとし、建物の外部は漆喰仕上ですが、

1階部分には外壁を保護するため、腰板が貼られています。

遺構の出土状況がよくないため、建物を出島で初めて温湿度調整可能な企画展示室、

収蔵庫として活用しています。 」

説明板 「筆者蘭人部屋」

「 オランダ商館員の住居で、建物内部は長屋のように、4区画に分れ、

数人の筆者(書記役)達が住んでいました。

部屋の窓の手すりには当時のオランダでよく使われた緑色の塗料が使われ、

窓はガラス窓になっています。

また、建物内部を復元する資料が少なかったため、内部は展示室として活用するほか、

トイレ、エレベーターを備えています。 」

その先の白い蔵は十四番蔵で、黒い建物は、乙名詰所と組頭部屋である。

説明板「十四番蔵・乙名詰所」

「 十四番蔵には輸入品の砂糖が保管されていました。

寛政10年(1788)に起きた火事の後、建てられた土蔵で、

火事の前には別の建物と池があったことが絵図や発掘調査から分かっています。

オランダ商館員はこの蔵を再生という名前で呼んでいました。

乙名詰所は出島の管理を行う長崎の地役人「出島乙名」が、

貿易を行われない冬から春にかけて仕事をした詰所です。

ここは出島の関係者が出入りする表門の正面にあたり、

通行する人々の監視を行っていたことが、商館長ドウーフの記録に書かれています。 」

白い蔵の十四番蔵では現在、蔵の下の発掘遺構や出島築造の様子、

出島と長崎の町をつなぐ橋を紹介している。

乙名詰所の隣にある建物は組頭部屋で、その奥に銅蔵が建っている。

蔵の中には棹銅が入った箱を積み上げた姿が再現されていた。

説明板 「銅蔵」

「 1階には輸出用の棹銅が保管され、2階には輸入品の鮫皮が収められていました。

銅蔵の前にある組頭部屋は蔵のまわりを囲むように、

一体的に作られ、一部は通路となり、

また、銅蔵前に作業空間として使わていたと考えられます。

組頭部屋の組頭は地役人の乙名を補佐する役目の人のことです。

1階では日蘭双方の立会いのもと、棹銅を箱から取り出し、

再計量する作業を行っていた。 」

|

|

| ||

| 右側(奥)筆者蘭人部屋(手前)十六番蔵 | 右側(手前)十四番蔵(奥)乙名詰所など | 棹銅の入った箱 |

新石倉の先には旧石倉がある。

「

現在は考古館になっているが、幕末の商社の石倉である。

日本最初のプロシアの商社が入り、坂本龍馬たちの海援隊とも取引を行いました。 」

新石倉と旧石倉の間に門があり、そこからも入場できる。

ここが江戸時代に出島に入る正門とされていた場所で、

当時は川の中程にあったという。

旧石倉の隣に陶製の門柱が建っていた。

「

この門柱は昭和二十九年(1954)に当時の長崎市博物館より現在地に移されたもので、

柱にはベトウルス・レグウー社のマークが刻まれていることから、

オランダのマーストリヒトにある会社の製品で、

当時出島にあった区域に使用されていたと推測される。

当時、出島を介してオランダ趣味のある大名や藩主、商人などにも持ちこまれていた。 」

|

|

| ||

| 旧石倉 | 正門跡 | オランダ製の陶製門柱 |

旧石倉の脇に広がるのが、シーボルト里帰り植物園や、

出島1/15のミニチュア、ケンベル・ツェンベリー記念碑である。

その反対にある建物は、旧長崎内外クラブである。

「 明治三十六年(1903)、Tグラバーの息子、 倉場富三郎により、長崎の外国人と日本人の社交場として建てられた。 現在はレストランとして使用されている。 」

その先にある教会風の建物は旧出島神学校である。

明治11年(1878)に建てられた、

現存する日本最古のプロテスタント神学校である。

説明板 「旧出島神学校」

「 明治8年(1875)に創設された出島教会に隣接して、

明治11年(1878) 英学校として建てられた。

明治16年(1883) には出島聖公会神学校となりました。

日本で最初につくられたキリスト教プロスタントの神学校である。

明治26年(1893) に増築されたのが現在の姿で、

居留地時代の出島の様子を伝える貴重な建物です。 」

以上で出島の見学は終わった。

|

|

| ||

| 1/15のミニチュア出島 | 旧長崎内外クラブ | 旧出島神学校 |

◎ 長崎の街をぶ〜らぶ〜ら

出島から路面電車に乗り、終点の崇福寺電停で降りると、 徒歩5分、坂の途中にあるのが崇福寺である。

「 崇福寺(そうふくじ)は黄檗宗の寺院である。

日本との取引は長崎に限定され、

オランダと中国のみが輸出入できた。

また、オランダ人との通訳には中国人があたったため、

中国人が居留するようになった。

崇福寺は、寛永六年(1609)寛永六年(1609)、長崎在留の福州人が故郷から、

僧・超然を招いて創建された。

多くの福建省出身者が帰依したことから、福州寺とも呼ばれる。

明暦三年(1667)、 唐僧・即非如一が渡来し、開山となった。

正保三年(1646)に何高材から寄進された大雄宝殿は、長崎で現存する最古の建物で、

国宝に指定されている。

入口にある三門は、寛文十三年(1673)の創建で、

現在の門は、嘉永二年(1849)に再建されたものである。

「竜宮門」 とも呼ばれ、国の重要文化財に指定されている。

扁額に 「 即非禅寺 」 の文字がある第一峰門は、国宝に指定されている。 」

崇福寺電停前まで戻り、坂を下って行くと、

道の脇には明治に灯ったガス塔のことが、至るところで紹介されていた。

坂を下った先が思案橋で、遊郭があった時代に入るか思案したことから、

名が付いたとされる。

一世を風靡した思案橋ブルースの誕生地で、長崎の夜の社交場である。

左側に入って行くと、カステラの老舗、福砂屋が建っていた。

その先には 「寄合町」 の提灯があり、左側には石造りの丸山交番があった。

長崎のイメージを壊さない建物である。

|

|

| ||

| 崇福寺三門 | 老舗、福砂屋 | 丸山交番 |

その先の公園は丸山遊郭の跡である。

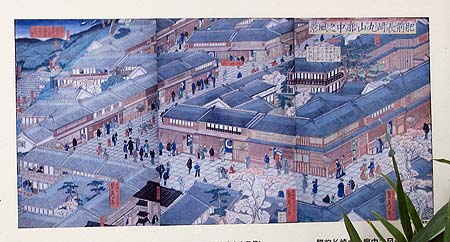

説明板「肥前長崎丸山廓中之風景」

「 この絵は江戸時代後期に歌川貞秀によって書かれた花街丸山の様子です。

左下の門は花街の入口にあたる二重門(現在の丸山交番付近)で、

この門を抜けていよいよ丸山に入るわけです。

中央の一角は現在の丸山公園で、

上野ほうには妓楼花月楼(引田屋)の建物が描かれています。

右の通りは寄合町通りで、当時の丸山、

寄合両町の隆盛をうかがい知ることができます。

格子をのぞく大勢の登楼客の姿や芸妓、行商人のほか、

酔っぱらいまでも描かれ、

さらには唐人やオランダ人などの姿があるところから、

丸山は国際的な花街だったことが読み取れます。 」

公園の中には坂本龍馬の銅像が建っていた。

「

公文菊せんによって描かれた坂本龍馬肖像画を基に

折り目も真新しい袴で、長崎丸山の風に吹かれながら闊歩する姿を描いたものである。

坂本龍馬は元和元年(1864)二月二十三日に初めて長崎に入り、

同四月四日まで勝海舟と滞在。

慶応元年(1865)、長崎に亀山社中を結成。

同三年(1867)一月中旬、長崎の料亭清風亭で、

土佐藩参政・後藤象二郎と会談、その結果、龍馬の脱藩の罪は許され、

四月初旬、海援隊長に任命される。

九月十八日、芸州から借りた震天丸で長崎を出帆し、

これが長崎との最後の別れとなる。 」

|

| |||

| 肥前長崎丸山廓中之風景 | 坂本龍馬の銅像 |

思案橋からめがね橋までは電車で移動。 市民会電停で降り、徒歩7分。

長崎といえば、必ず出てくる橋である。

「

アーチと川面に映るその姿を合わせると眼鏡に見えることから名付けられた。

興福寺の唐僧・黙子如定によって築造されたとされる。

現存する日本最古のアーチ型石橋である。 」

めがね橋から電車に乗って新地中華街で降りる。

「

ここは日本3大中華街の一つで、東西南北の入口に中華門が立ち、

通りには中華料理店が軒を連ねている。

秋には満月燈籠、冬の長崎ランタンフェステバルでは赤いランタンが通りを照らし、

異国情緒ただよう街を彩ります。

当日はまで夕食には少し早い時間だったこともあり、人通りは少なかった。 」

長崎バスターミナルが近くにあり、その奥の福建通りの奥が唐人屋敷跡である。

当日はその中の一軒に入り、皿うどんやちゃんぽんなどを食べた。

|

|

| ||

| めがね橋 | 中華門 | 新地中華街 |

長崎市亀山社中記念館は、長崎街道の蛍茶屋から諏訪神社の間にある、

新大工町電停から坂を上ること、15分の距離にある。

当日はレンタカーで行こうとしたが、道が狭く不安になり、

途中で車を停めて歩いた。

見晴らしのよいところにあった。

「

亀山社中は、坂本龍馬が中心となって組織された日本初の商社である。

幕末の風雲児・坂本龍馬は日本で最初にブーツを履いたといわれ、

亀山社中創設百三十周年記念事業の一環としてブーツ像を制作したとあった。 」

長崎の旅の最後は大浦である。

前回訪れた時は、夜に稲佐山に上り、長崎港の夜景を見て、

昼間に浦上の平和公園を訪れ、平和の鐘や平和記念像を見たので、

今回は行かなかった。

「 大浦天主堂は、慶長二年(1597)に殉教した日本二十六聖人に捧げられた教会で、 元治元年(1864)末に竣工し、祝別されました。 日本に現存する最古の木造ゴジック教会で、 弾圧を経て潜伏中のキリシタンが信者であることを告白した 「信徒発見」の舞台でもある。 」

|

|

| ||

| 亀山社中記念館 | ブーツ像 | 大浦天主堂 |

長崎には仕事を含め何度も訪れているが、一番変ったのはグラバー園周辺である。

「

六十年前、活水女学園となっていたところは活水女子大になっていた。

その坂はオランダ坂で、東山手甲十三番館はカフェになっていた。 」

大浦天主堂の上にエスカレーターがあり、「動く歩道」 と表示されていた。

それに乗って下りた右下に、旧自由亭がある。

「 明治十一年(1889)に諏訪神社下に建てられた西洋料理店。

当時はこの店に内外の貴賓や地元高官など、社交の場として使われていた。

店主の死後、

日本政府が購入し、太平洋戦争後、検察庁官舎として使用されていた。 」

更に、動く歩道に乗り、到着した先にあったのは、旧三菱第二ドックハウスで、 その前には池や樹木が植えられていた。

「 ドックハウスとは船を修理している間、乗組員が宿泊した施設で、 この建物は明治二十九年に建築された、典型的な西洋風建物で、対岸に見える 三菱重工長崎造船所の第二ドックのすぐ側に建てられました。 」

池の先の展望台の一角に、高島和砲が置かれていた。

この大砲は、幕末の兵学者で砲術家の高島秋帆の指導の元、

鉄砲鍛冶の野川清造により造られた、といわれるものである。

|

|

| ||

| 旧自由亭 | 旧三菱第二ドックハウス | 高島和砲 |

旧長崎地方裁判所長官舎(レトロ写真館)は、 明治十六年頃、長崎市上町に建てられた長崎地方裁判所の長官舎である。

「 居留地の外側に耐えられた洋風の官庁建物としては、

長崎に唯一残る貴重な建物である。

外側は洋風であるが、内部は日本人の生活様式に合わせた造りになっていた。 」

旧ウオ―カー住宅は、 イギリス人実業家・ロバート・エール・ウォカーの次男が暮らした邸宅である。

「 明治中期頃、大浦天守堂のすぐ隣に建てられました。 木造平屋建ての建物にはイギリスの暖炉と煙突に日本瓦と和風の庇が設けられている。 他にも台所や和室があったが、園内にはこの建物だけが移築され、 その他の建物は取り壊されてしまった。 」

旧リンガー住宅は、 慶応三年頃に建てられた三方をベランダ囲まれた、バンガロー風の建物である。

「 ベランダの床石にはウラジオストクから運んだ御影石、

ベランダの屋根を支える角柱には天草の石を使用、木と石が調和した木骨石造りで、

国の重要文化財に指定されている。

リンガーはナガサキホテル(現在の旧香港上海銀行よこ)というホテルの開業を行っており、

現在住宅内では当時ホテルで使用されていたカトラリ―を展示している。 」

|

|

| ||

| 旧長崎地方裁判所長官舎 | 旧ウオ―カー住宅 | 旧リンガー住宅 |

旧スチイル記念学校は、 明治二十年に東山手9番に建てられた、ミッション系の学校である。

「 居留地時代に造られた典型的な木造洋風建築で、 三階は鐘楼になっており、学校名は学校建設に基金を寄贈した宣教師 W・ステイールの名前に由来している。 」

旧オルト住宅は、国の重要文化財に指定されている。

「 慶応三年(1965)頃に建てられた石造りの洋館で、 大浦天主堂や旧グラバー邸を手掛けた小山秀によるものである。 天草の砂岩を基礎に使い、ベランダにはタスカン様式の列柱が並ぶ。 かって、このベランダでイギリス領事館のパーテイーが開催されていた。 この住宅はオルトが大阪に移住した後、リンガー家が暮らしていた時期がある。 現在、室内には旧オルト家が暮らした遺品を展示している。 」

この下にグラバー邸があるが、

歌劇蝶々夫人のある晴れた日はこのあたりの風景をイメージして、

舞台風景が作られている。

前回訪れた頃の三菱重工は客船を造るなど活況を呈していたが、

今の日本の造船業は縮小の一途で、三菱も例外ではない。

そのせいか、港も曇っていた。

|

|

| ||

| 旧スチイル記念学校 | 旧オルト住宅 | 港を一望 |

旧グラバー邸は国の重要文化財と明治日本の産業革命遺産に指定されている。

当日は耐震化、保存工事で見ることはできなかったが、

文久三年に建築された木造洋風建築である。

坂を上ると、プッチーニ像と三浦環像が建っていた。

「 世界的に有名なオペラ「マダムバタフライ」は、

長崎が舞台になっており、

物語に登場する景色はまるで旧グラバー邸から望む景色を思わせる描写である。

戦後、旧グラバー住宅で生活した進駐軍の大佐夫人は、

住宅から見えた景色と物語の場面が

よく似ていたことから、この住宅を

「マダム・バタフライ・ハウス」という愛称を付けました。

グラバー邸の上には、 オペラ 「マダムバタフライ」 のプリマドンナとして

有名になった三浦環と作曲家のプッチーニの石像が建てられている。

」

長崎伝統芸能館を見て、出口を出るとあったのは十六番館である。

「 十六番館は昭和三十四年に東山手十六番地より現在地に移築されたもので、 この建物は開港条約により長崎初代アメリカ領事館館員宿泊所として、 1860年に建てられたものである。 」

以上で、長崎ぶらぶら歩きは終了である。

あわただしく歩いたが、満足した。

|

|

| ||

| プッチーニ像 | 三浦環像 | 十六番館 |

訪問日 令和元年(2019)九月二十五日