桑名城は、東海道の桑名の渡しの南方に建立された城である。

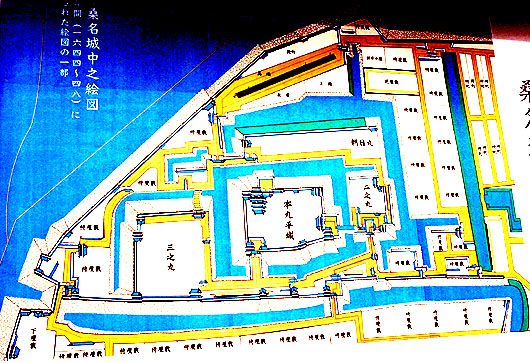

桑名城中之絵図(1644~46)の図は下記にある。

「 桑名城は、徳川家康により、桑名藩十万石を与えられた、

本多忠勝が築城した城である。

江戸幕府は東海道を制定し、熱田の宮宿と桑名宿間は七里の渡しとした。

本多忠勝は、慶長六年(1601)、

東海道の始点の七里の渡しの南方の揖斐川沿いに、近代城郭を築城した。

城には船着場を設けられ、本丸を中心に二之丸・朝日丸・三の丸間を水堀で囲み、

その外に、侍屋敷などで囲む構造であった。

本丸の四層六重の天守をはじめ、五十一基の櫓、四十六基の多聞を造り、併せて城下町を整備した。

元禄十四年(1701)に、桑名に大火が起き、町の大部分が焼失。

守も焼けおち、その後、再建されることはなかった。

桑名藩は親藩で、本多家の後、松平(久松)家・松平(久松)が務め、

幕末には、松平容保の実弟・松平定敬が藩主となり、京都所司代として、

兄と共に京都の治安の任務に就いた。

慶応四年(1868)の戊辰戦争の際、藩主不在の桑名藩では、抗戦か恭順か激論となったが、

結局は無血開城した。

しかし、明治政府軍は、桑名藩は抵抗したとして、桑名城を焼き払い、開城の証とした。

また、四日市港建設の際にも、城石を運んで使ったとあり、

明治政府の徳川家への恨みは強かったと思われる。

現在は三の丸と本丸だった部分だけが残られ、九華公園になっている。 」

|

現在の桑名の渡し付近は、堤防などで覆われ、その一角に「史跡 七里の渡し」 の説明板が 建っている。

説明板「史跡 七里の渡し」

「 七里の渡しは、室町時代から栄え、慶長六年、東海道五十三次の制度が定まると、

宮(熱田)からの海上七里が本街道とされ、またのちに、脇往還として宮から佐屋を経てくる道筋も

認められました。

鳥居は、伊勢神宮一の鳥居で、天明以来、建てられている。

(昭和33 県史跡指定) 」

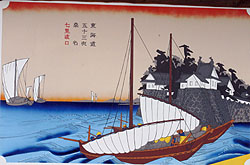

また、七里の渡しの帆船が桑名城の曲輪の外から、七里の渡しの船着き場へ入って行く様子が

浮世絵に描かれている。

桑名城の遺跡は城壁の石垣のみで、東海度を道筋に一部残っている。

|

x |  |

x |  |

東海道を歩くと、交差点を左折したところに、柿安の店があり、

そこを越えると、多聞橋がある。

その橋を渡ると、その先には、舟入橋がある。

舟入橋を渡ると、左に鹿の飾りの兜を被った本多忠勝の大きな銅像がある。

「 本多忠勝は、徳川四天王の一人で、慶長六年(1601)に、

桑名十万石に封じられると、四層六重の天守をはじめ、多くの櫓や多聞が立ち並んだ近代城郭の桑名城を建て、

また、葦が生えた湿地に城下町を整備したといわれる。

桑名の基礎を築いた人物である。 」

|

x |  |

x |  |

本多忠勝の大きな銅像があるところは、桑名城三の丸跡である。

本多忠勝像で、右折し、狭い道を進み、左折すると、本丸跡で、

「県社 鎮国 守国神社」の石柱があり、

石鳥居があり、その奥に社殿がある。

「 鎮国守国神社(ちんこくしゅこくじんじゃ)は、 松平定綱(鎮国公)と松平定信(守国公)を祀っている。

「 桑名藩は、本多氏の移封後は、松平氏一族が代々、藩主を務めた。

文政六年(1823)、松平(久松)定永が入藩する。

彼は、寛政の改革の老中・松平定信の息子である。

鎮国守国神社は、天明四年(1784)、松平定信が城主を務めた

白河城内に、松平定綱(鎮国公)を祀ったのが始まりで、

文政六年(1823)、、松平定永が白河から桑名に移封に伴い、当社も桑名城本丸へ移転した。

」

楽翁公(老中・松平定信)の歌碑が建っている。

説明板「楽翁公御歌碑」

「 朝落花

朝附日さすもしずけき梢より

のどけさそえてちるさくらかな

凬 月

散りゆく桜の花を見て、朝の明るい光線のなごみをうけたのどかな美の発見が詠まれている。 」

本丸にあった桑名城の天守閣は、元禄十四年(1701)の桑名の大火で焼失し、

以後再建なされなかった。

その先の小高いところは、辰巳櫓の跡である。

説明板「辰巳櫓跡(たつみやぐらあと)」

「 桑名城本丸の東南角にあり、三重櫓であった。

元禄十四年(1701)、天守閣が焼失し、再建されなかったので、

以後はこの辰巳櫓が桑名城のシンボル的存在であった。

このため、明治維新の時、降伏のしるしとして、新政府軍に

焼き払われた。

現在、大砲が置かれているが、由来等は不詳

平成13年 桑名市教育委員会 」

桑名城は、慶応四年(1868)に焼失し、

今は、「桑名城址」の石碑と、城の石垣が一部残るだけである。

桑名城の跡は本丸と三の丸とその他の一部が、九華公園になっているが、

無数の堀の中に空地があるという感じで、

ここに水城の桑名城があった姿は想像できなかった。

|

x |  |

x |  |

旅をした日 平成二十年(2008)二月六日