岩船寺と浄瑠璃寺は、京都府の最南端にある木津川市に属する地の

当尾(とうの)にある寺院である。

木津川市の南東部にある当尾は、

奈良の東北に位置し、古くから平城京に近い聖域であった。

仏たちの浄土とされた土地で、平安時代から鎌倉時代にかけては、

多くの修行僧が庵を結んでいたところである。

尾根伝いに岩船寺や浄瑠璃寺の仏塔が多く並んでいたことから、塔尾と呼ばれたが、

後に当尾の字があてられた。

◎ 岩船寺

乗るのは、

JR京都駅から、奈良線9時37分発のみやこ快速、奈良行きである。

隣のホームには各駅停車が停まっていて、外国人が多く乗っている。

「この列車は宇治までは先に着く」 と、構内アナウンスがあり、 また、乗った快速の車内アナウンスには、「この列車は伏見には停まりません。」と、 何度も流れた。

各駅停車は東寺・東福寺・伏見と、主たる観光地に停車する。

当方の快速は丹波橋・六地蔵・宇治しか停まらない。

快速には外国人は少なく、乗った人も宇治ですべて降りた。

宇治をを過ぎると、停まった駅での乗り降りも少なく、 木津川を渡ると、10時14分木津駅に着いたので、下車。

10時28分、関西本線の(大和路線)加茂行きに乗り替え、 一駅で終点の加茂駅に着き、下車する。

加茂駅東口に出て、木津川市コミュニテイバス 当尾線 加茂山の家行きのバスを待つ。

10時44分、奈良交通が運行するこのバスに乗ると、

小高い山 (御本陣山海抜321m) の中の狭い道に入り、上って行く。

周囲は竹で覆われ、僅かに杉が生えているようなところである。

数箇所、山あいに開かれた所に小さな集落があり、バス停がある。

ほどなく、岩船寺バス停に着いたので、下車。

「←岩船寺」の標識に従い、中に入ると、石段の向うに門が見えた。

|

|

| ||

石段を上ると、受付があり、入寺料500円を支払うと、 パンフレットをいただいいた。

パンフレットにある「岩船寺縁起」

「 岩船寺の創建は、天平元年(729)、聖武天皇が出雲国不老山大社に行幸の時、

霊夢があり、大和国鳴川の善根寺に籠居していた僧・行基に命じて、阿弥陀堂を建立したのに始まる。

その後、弘法大師と姉の子の智泉大徳が伝法潅頂を修し、大同元年(806)、新たに潅頂堂として、

報恩院を建立した。

さらに、嵯峨天皇が智泉大徳に勅命して、皇孫誕生祈願をさせたところ、皇子(仁明天皇)が誕生。

皇后の橘嘉智子が特にご叡信が深く、皇子誕生のこともあり、弘仁四年(872)に、

堂塔伽藍が整備され、寺号も岩船寺となる。

最盛期には東西十六町、南北十六町の広大な境内に、三十九の坊舎が存したが、

承久の乱(承久三年・1221)の兵火により、堂塔の大半を焼失、

再建後も、再び、兵火で失い、江戸時代寛永の頃(1624〜1643)には、本堂、塔、坊舎、鎮守社等、

十宇ほどになる。

荒廃ぶりを嘆いた文了律師が必死で勧進を行い、

さらに徳川家康・秀忠らの寄進により、本堂・仏像等の修復をする。

鎌倉から江戸末期まで、南都興福寺の末院であったが、明治十四年に、

真言律宗西大寺の末寺となって、今日に至る。

昭和六十二年(1987年)に、本堂を再建。

平成十五年に三重塔を修理、内部壁画復原。

現在、岩船寺には多く文化的遺産を蔵し、静寂な境内には四季を通じ、

多くの花が咲き誇る。

特に、梅雨期に咲く紫陽花は赤・青・白色など、鮮やかな色彩が新緑の境内を染め、

人の心をなごませてくれる。 」

境内に入ると、右側に昭和六十二年(1987年)に再建された本堂がある。

中に入ると、中央に阿弥陀如来座像、それを守る四天王が四方に祀られている。

堂内は撮影禁止なので、阿弥陀如来座像の前に座り、拝んだ。

僧による簡単な説明があった。

いただいたパンフレットによると、

「、阿弥陀如来坐像は、高さ約三メートルのケヤキの一木造りで、国の重要文化財に指定されている。

胎内に「○○九年丙午九月、日丁丑」の墨書銘が記されている。

元号が判らず、九年が丑年に当る年は、天慶九年(946)しかなく、平安時代・

十世紀中期を代表する貴重な尊像である。 行基の作と伝える。

四天王立像は、鎌倉時代の作で、京都府の指定文化財である。

阿弥陀如来を安置する須弥壇の四隅に立つ、持国天(東方)・増長天(南方)・広目天(西方)・

多聞天(北方)の四像。

多聞天の岩座裏に、「願主少僧都英春・工匠法橋頼調・正応六年(1292)発巳六月日」の墨書銘が記されている。 」

案内の僧によれば、「 阿弥陀如来坐像は、宇治の平等院より古く、

背板は丸い形でシンプル、平等院以降は舟形で、彫刻など華やかになる。 」 とのことであった。

阿弥陀如来坐像の裏側に、幾つかの仏像が安置されていて、小さなものは秘仏であった。

「 普賢菩薩騎象像は、平安時代の作で、国の重要文化財に指定されている。

智泉大徳作と伝えられ、もとは三重塔に納められていた。

法華曼荼羅が描かれた宝形造りの厨子の中に安置され、一本造りの彩色像が合掌して、

白象に座っている。

女性的で優美な姿は藤原期の傑作である。

辰年・巳年生まれの守護神である。

その他に、十一面観音像(鎌倉時代)・十二神像(室町時代)・薬師如来像(室町時代)・

釈迦如来像(室町時代)・不動明王像(室町時代)・菅原道真像(室町時代)があった。 」

本堂を出て、山側に向うと、三重塔がある。

「 弘法大師空海の甥・智泉大徳が、天長二年(825)に入滅の後、

十年を経た承和年間(834〜847)に、

仁明天皇が智泉大徳の遺徳を偲んで、宝塔を建立したと伝わる。

塔は、境内の奥、東を正面にして建つ。

現存する塔には、室町時代の嘉吉二年(1442)の刻銘があることから、

この時の建立とされる。

三重塔内は見られなかったが、復元された壁画がある。 」

|

|

| ||

三重塔から下を見ると、本堂の間に阿字池があった。

左側の道を降りると、歴代住職墓地・開山堂・身代わり地蔵がある。

本堂の隣に、庫裏があり、道を挟んだ反対側には、十三重石塔が建っている。

「 十三重石塔は、鎌倉時代の正和三年(1224)、妙空僧正の建立と伝えられる。

初重の軸石の四面には、金剛界四仏の梵字が薬研掘りで刻まれている。

昭和十八年、軸石のくぼみの中から、水晶五輪舎利塔が発見される。 」

|

|

| ||

その先に、石室不動明王像と、厄除け地蔵菩薩が祀られ、その奥に五輪塔がある。

「 石室不動明王立像は、鎌倉時代のもので、国の重要文化財である。

花崗岩製で、前面二本の角石柱を立て、その上に屋根をかけた珍しい建築。

奥壁の一枚石には、薄肉彫りの不動明王立像を祀り、「応長(1312)第二初夏六日・願主盛り現」

の銘が線刻されている。

厄除け地蔵菩薩は、鎌倉時代の作で、毎年三月、最初の午の日に、厄除け柴燈大護摩供が行われる。

五輪塔は、鎌倉時代のもので、国の重要文化財である。

東大寺別当平智僧都の墓と伝えられる。

昭和初期に岩船の北谷墓地から移された。 」

|

|

| ||

以上で、岩船寺の見学は終了。

正門を出ると、左側に道があり、その先に「当尾京都府歴史的自然環境保全地区(岩船)寺地域)の

看板が建っていて、「 指定地域は、平安時代後期から、鎌倉・室町時代にかけて、

浄土信仰の霊地として栄えた当尾地区の東西両端に位置し、歴史的遺産と周囲のすぐれた天然林等とが、一体になって、歴史的風土が形成されています。

今日、「石仏の里」の中心地として多くの人々に親しまれています。

指定地域のうち、岩船寺地域は、人々の信仰と地域住民の生活に深く係るなかで、

白山神社境内の自然性の高いシイ林と、岩船寺境内の荘厳な雰囲気を持つヒノキ林を中心として。

豊かな自然が育まれてきています。

(以下省略) 」 と書かれている。

道の先に公衆トイレがあり、納屋の先に常夜燈と、「春日神社 白山神社 重要文化財」 と

書かれた石柱が、苔蒸した台の上にある。

急な石段を上って行くと、民家のような家があり、開口部の中央の左に「白山神社」、

右側に「春日神社」の提灯が吊るされている。

境内に入ると、奥に二つの社殿が並んで建っている。

岩船寺のパンフレットによると、 「天平勝宝元年(749)、岩船寺伽藍守護のために建立と伝える。

国の重要文化財である。

おかげ踊りは、白山神社に伝わる伝統行事の一つとして、秋祭りに奉納される(毎年10月16日)

京都府登録無形民俗文化財である。

|

|

| ||

◎ 浄瑠璃寺

12時、岩船寺バス停から、再び、木津川市コミュニテイバスに乗り、

浄瑠璃寺前バス停で下車。

ここには有料駐車場があり、10台程が駐車しており、また、

浄瑠璃寺へ向かうところには土産屋二軒に食べ物屋も数軒あり、賑わいがある。

岩船寺は閑散としていて、食べ物屋がないのと対照的であった。

境内に入ると、左側に、多門院が経営するそばやがある。

浄瑠璃寺へは、その前の一本道を進む。

途中に、「当尾」の説明板が建っている。

説明板「当尾」

「 当尾地域は、奈良の興福寺の別所として、平安時代後期から鎌倉時代にかけて、

多数の石仏や寺院が造立されるなど、仏教文化の花開いた地域です。

ここ、浄瑠璃寺も、そうした別所の一つとして、平安時代後期に創建されたもので、

池を挟んで、東西に国宝の三重塔と九体阿弥陀堂が建ち、此岸と彼岸、浄土の世界を現しています。

中央の苑池には、川浜敷きが復原された中島などがあり、平安時代後期に建立された本堂は、

九体阿弥陀堂建築の現存する唯一の遺例です。

庭園は、特別名勝及び史跡に指定され、また、周辺の山々には、優れた植生の自然環境が良く、

保存されています。

京都府 」

|

|

| ||

道の脇に、「浄瑠璃寺」の読み取りづらくなった石碑がある。

突き当たりに、石段と茶色の土塀と山門がある。

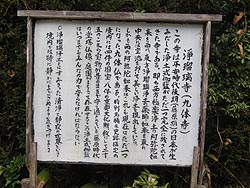

手前の右手に、屋根付きの「浄瑠璃寺(九体寺)」の説明板が建っている。

説明板「浄瑠璃寺(九体寺)」

「 京都府の最南端、奈良県との府県境に位置するこの一帯は、

南都(奈良)仏教の聖地として、小田原別所と呼ばれていました。

室町時代初期に作成された寺の記録「「浄瑠璃寺流記」(重要文化財)によりますと、

当寺は永承二年(1047)、当麻出身の僧・義明の発願により、薬師如来を本尊とする、

西小田原の小堂として始まり、その後、薬師如来の浄土である浄瑠璃世界から、

寺名を浄瑠璃寺と称するようになりました。

久安六年(1150)には、藤原一門の興福寺の僧・恵信が入寺。

極楽浄土の宝池になぞられた苑池を中心として、西岸に東向きの本堂

九体阿弥陀堂(国宝)、東岸に西向きの三重塔(国宝)を配し、

現在の寺院建物の配置が整っていきます。

本堂には、九体寺という別称の由来となる国宝の九体阿弥陀如来坐像をはじめとする諸像が、

三重塔には重要文化財の薬師如来坐像が祀られています。 」

山門をくぐると、左に鐘楼がある。

|

|

| ||

山門の右に潅頂堂があり、その奥に本坊がある。

道を挟んだ南に池があり、池の東に本堂、西に三重塔が建っている。

「 本堂は、九体阿弥陀堂と呼ばれる建物で、国宝に指定されている。

本堂は、藤原時代、京都を中心に競って建立された九体阿弥陀仏を祀るための横長(正面十一間、側面四間)の堂で、現存する唯一のものである。

所蔵する阿弥陀如来を浄土である西に向かって拝めるように、東向きにし、

前に浄土の池を置き、その対岸から、文字通り、彼岸に來迎仏を拝ませる形にしたものである。 」

受付で拝観料を支払い、本堂の脇の下足箱に靴をいれて、

本堂の裏側にある濡れ縁を歩き、南側の戸を開け、本堂に入った。

堂内は撮影禁止である。

「 堂内に入ると、四天王像の持国天像と増長天像がある。

その他の多聞天像と広目天像は国立博物館にあるという。

藤原時代の作で、国宝に指定されている。

その先に九体阿弥陀如来坐像が並んで祀られている。

「観無量寿経」にある、九品往生、人間の努力や心がけなど、いろいろな条件で、

下品下生から最上級の上品上生まで九つの往生の段階があるという考えから、

九つの如来を祀った。

本堂の中心にある、九体阿弥陀如来中尊像は、一際大きい丈六仏で、來迎印(下生印)を結び、

背後に千体の阿弥陀仏の化仏と四体の飛天を配した光背がある。

光背は、寛文八年(1668)の後補であるが、仏像と飛天は藤原時代の作で、国宝である。

それを囲む、八体の阿弥陀如来像は、半丈六仏で、定印(上生印)を結んでいる。

中尊像の左の厨子にあるのは、秘仏の吉祥天女像で、鎌倉時代の建暦二年(1212)に、

本堂に祀られたことが記録に残されている、とある。

正月に祈願法要が行われるということで、1月1日〜15日まで公開されていたので、拝めた。

中尊像の右側に重文指定の鎌倉時代造の子安地蔵菩薩像が祀られている。

一番外の北面に、不動明王と、両側に制多迦童子と矜が羅童子が祀られている。

元は護摩堂の本尊として、祀られていたもので、鎌倉時代の作で、重要文化財である。 」

「浄瑠璃寺(九体寺)」 と書かれた、墨色の字の説明板は、この寺の特徴を良く捕えた 文章であった。

「 この寺は、平安時代後期(藤原期)の日本が生みだした浄土式伽藍が、

ただ一つ完全に残されてきた寺である。

即ち、西方極楽浄土の阿弥陀如来を西に、東方浄瑠璃浄土の薬師如来を東に、

中央に宝池をおいて、美しい浄土を現出している。

しかも西の阿弥陀如来は、これも、現在はただ一つになった九体仏である。

特別名勝及史跡指定の境内には、四件の国宝、八件の重要文化財、

数にして二十五のこれら宝物が昔のままで守り通されている。

藤原時代の堂塔・仏像・庭園がまとまって存在するこの浄土式伽藍は、

いつまでもみんなの力でまもらなければならない。 」

|

|

| ||

本堂を出て、池の廻りを歩き、小高いところにある、三重塔へ向かう。

「浄瑠璃寺の伽藍と庭園」という説明板が建っている。

説明板「浄瑠璃寺の伽藍と庭園」

「 平安時代に、薬師如来の信仰に基づく、小さいお堂から始まった当寺ですが、

藤原氏出身で興福寺の僧であった恵信が久安六年(1150)に入寺し、

結界を正して伽藍を整え、湧水池を中心として、九体阿弥陀如来を安置する新たな本堂を西岸に、

京の都から移築した三重塔を東岸に配し、

十二世紀末頃には極楽浄土を現世に表現した浄土庭園が現出したのです。

その後、江戸時代に、本堂が檜皮葺から瓦葺に替わり、庭園も苑池の周囲を廻る現在の形へと

改変されました。

昭和四十年(1965)、平安時代に造られた浄土庭園の形を残すことから、周囲の山林を含め、

名勝及び史跡に指定、さらに昭和五十年からの大規模整備で、往時の姿が復元され、たことから、

特別名勝に指定されました。

平成二十二年から平成三十年には当寺全体の大規模な修理事業の一環として、

発掘調査を伴う庭園の大規模な復元再整備を行い、

その芸術的・学術的価値が高まりました。 」

現在は九体阿弥陀如来像を本堂に入り、参拝できるが、

創立当初から明治に到るまでは、浄土の池の東(薬師如来を祀る三重塔)側から、

彼岸にある阿弥陀如来像に來迎を願って礼拝していた。

太陽は、春分・秋分の中日には九体仏の中尊・來迎印の阿弥陀仏の後方へ沈むことが確認できるという。

浄瑠璃寺三重塔は、国宝に指定され、高さは約十六メートルである。

「

治承二年(1178)に、京都一条大宮より、この地に移築したとの記録が残っている。

当時、平安京では、百塔めぐりがなされていた。

数多くの塔があったが、その後の戦乱や大火により、消失し、平安時代洛中にあった塔の

数少ない実存例とされている。 」

以上で、浄瑠璃寺の参拝は終了。

浄瑠璃寺前バス停から13時14分発の木津川市コミュニテイバス 当尾線 加茂駅東口行きに

乗り、加茂駅に戻った。

|

|

| ||

訪問日 令和七年(2025)一月十三日