三瓶山の麓に、旧石見国の大田市がある。

「 大田は、延喜式には石見国最初の駅と記され、

古くから水陸の要地であった。

石見銀山の繁栄と共に、山陰道、雲州・備後街道の追分として、

更に海運の湊として、市場町として栄えた。

石見銀山の入口である。 」

JR大田市駅から市内を抜け、県道46号に入り、石見銀山がある大森に向う。

「 石見銀山は、戦国時代の後期から江戸時代の初期にかけて、

最盛期を迎えた、島根県太田市にあった銀山である。

代官所が置かれた大森地区は、国の重要伝統的建造物群保存地区に指定され、

石見銀山とともに世界遺産に登録されている。 」

三叉路で左折すると大森地区で、入ったところに、 石見銀山資料館(大森代官所跡)がある。

「 徳川家康は、慶長五年(1600)、関ヶ原の戦いに勝利すると、

石見銀山の周囲を天領にし、翌慶長六年(1601)、大森に代官所を置き、

初代銀山奉行として大久保長安を任命した。 また、

銀山開発の費用や資材(燃料など)を賄うため、

周辺の郷村を直轄領として、石見銀山領(約5万石)を設置した。

石見銀山の経営は大森集落で行われ、代官を始め、それを司る役人は、

この代官所に勤務していた。

明治に入り、代官所は廃止されたが、跡地に明治三十五年(1902)、

邇摩郡役所の建物が建てられた。

現在は石見銀山資料館になっている。

正門の長屋門は文化十二年(1815)に建てられたもので、当時の姿をとどめている。 」

大森地区の散策は後にして、石見銀山の採掘法や歴史などを知ることが出来る、

世界遺産センターへ向かう。

石見銀山トンネルを抜けると、世界遺産センターはあった。

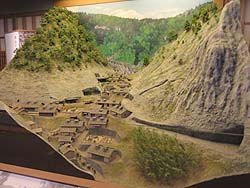

館内には要害山とその周辺にあった鉱山町のレプリカがあった。

「

要害山は、石見銀山公園の奥にあり、最初は露天掘りで勧められていたが、

その後は岩盤に穴をあけて堀り進む方法になった。

坑道は 間歩 と呼ばれ、最終的には七百を越える数といい、

世界遺産センターに展示されている鉱山町のパロラマは当時の姿をとらえている。

石見銀山は乱獲のため、江戸中期には枯渇し、銅を掘っていたが、

明治には閉山となっている。

今は堀口跡の間歩が残っているだけである。」

銀鉱石の精錬法や灰吹銀の輸送法の紹介があり、 銀貨のレプリカが展示されていた。

「 天文二年(1533)、神谷寿貞は博多から宗丹と桂寿を招き、

海外渡来の銀精錬法の灰吹法を導入した結果、

効率的に銀が得られるようになり、この方法は全国の鉱山に伝えられた。

産出した灰吹銀は、当初は大田市の鞆ヶ浦や沖泊から船で、

博多などに搬出されていたが、冬の日本海は季節風が強く航行に支障が多いため、

大久保長安は、大森から尾道まで中国山地を越え、

瀬戸内海へ至る陸路の街道(銀山街道)を整備し、

尾道から京都伏見の銀座へ輸送するように変更した。

長安の後任の竹村丹後守は大森に奉行所を置き、山吹城などの城は廃城になった。

灰吹銀を譲葉状に打ち伸ばし加工された石州丁銀、徳川幕府により、伏見などで

造られた慶長丁銀は基本通貨として、

広く国内 (主に西日本、東日本の高額貨幣は金) で流通したばかりでなく、

明やポルトガル、オランダなどとの交易で銀が輸出された。 」

石見銀山世界遺産センター 0854−89−0183

8時30分〜17時(最終受付16時30分) 火曜日休・年末年始

|

|

| ||

| 代官所跡(石見銀山資料館) | 鉱山町復元模型 | 銀貨のレプリカ |

世界遺産センターから県道46号を少し戻り、県道31号に入り、

その先を左に入ると、再び、大森地区に戻ってきた。

国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されている大森地区を歩く。

熊谷家住宅があった。

「 熊谷家は、 幕府に上納するための公儀灰吹銀を天秤で掛け改め、 勘定を行う掛屋として任命された家柄である。 重要文化財に指定されている主屋は、 寛政十二年(1800)の大火後の享和元年(1801)の建築で、 幕府巡見使や町役人としての用向き、御用達などの商用や日常生活にあてられた。 」

三宅家の建物は代官所の銀山方役所に勤務する銀山付地役人田辺氏の居宅だった。

「 寛政十二年(1800)の大火以降の建築と思われるが、 通りに面して門、塀や露地門を構えて前庭を配置し、 大手口の上手に式台を設けるなど武家屋敷の形態を保っている。 」

柳原家は代官所の同心を勤めた武家である。

「

主屋入口および土間が左手にあり、中央に式台付玄関が配置され、座敷に続いている。

田の字型四間形式の間取りで一部二階が設けられている。

この二階は表から見ることが出来ない造りで、大森の武家住宅に共通する形式である。

主屋の裏には漆喰塗籠の土蔵が一棟ある。 」

江戸時代石見銀山付御料百五十余村は支配上六組に分けられていた。

「 十八世紀の中頃には大森には六軒の郷宿が設けられ、 公用で出かける村役人等の指定宿として、 また代官所から村方への法令伝達等の御用を請け負っていた。 」

金森家は、文化七年(1810)まで波積組の郷宿を務めていた泉屋の遺宅である。

「 建物は外壁が漆喰で塗込め、軒瓦には家紋を入れるなど堂々たる風格を備えている。 」

その先の小高いところに、羅漢寺があった。

「 灰吹法は、鉛を昇華させるため、鉱山労働者は早死で、 三十歳まで生きると御祝いされたといい、 亡くなった人を供養するため、大森には多くの寺院が建てられた。 その一つが羅漢寺で、多くの羅漢像が岩肌に彫られている。 」

間歩に行きたかったが、歩行で往復には大変と聞いたので、 時間の関係もあり、あきらめて見学は終了した。

(補足)

現在は間歩も整備され、訪れやすくなっているようである。

アクセス かなり不便であるので、旅行社のツアーで訪問するのが楽!!

広島駅新幹線口から、高速バス・石見銀山号で、2時間30分で石見銀山

JR大田市駅から大森代官所跡・大森・世界遺産サンターへ向かうバスが

石見交通により、運行されているので、事前に確認するといい。

|

|

| ||

| 熊谷家住宅 | 三宅家住宅 | 羅漢寺 |

(御参考) 石見銀山の歴史

「

石見銀山は、北斗妙見大菩薩の託宣により、銀を発見したと伝えられる。

大永六年(1526)、博多の商人・神谷寿貞が、領主・大内義興の支援のもと、

銀峯山の中腹で地下の銀を掘り出し、

掘り出した銀の鉱石を大田市の鞆ヶ浦や沖泊に運び、博多湊などで売買された。

享禄三年(1530)、当地域の領主となった小笠原長隆が銀山を奪ったが、

三年後、大内氏が奪回に成功し、

要害山の山頂に山吹城を構えて、銀山守護の拠点とした。

銀山の権益をめぐり、戦いが続き、

天文六年(1537)、出雲の尼子経久が石見に侵攻し、銀山を奪った。

二年後に、大内氏が奪還したものの、その二年後に、

尼子氏が石見小笠原氏を使って、再び銀山を占領。

大内氏と尼子氏による争奪戦が続いた。

大内義隆の死後、毛利元就が、尼子氏との間で、銀山争奪戦を繰り広げ、

最終的には毛利氏が勝利し、石見銀山を完全に手中に収めた。

そして、山吹城に吉川元春の家臣・森脇市郎左衛門を配置した。

天正十二年(1584)、毛利氏が豊臣秀吉に服属することになると、

銀山は毛利・豊臣両者の共同管理になった。

関ヶ原の戦いに勝利した徳川家康は、石見の江の川以東を中心とする地域を

天領(幕府直轄領)とした。 」

旅した日 平成二十八年(2016)十月二十七日