七尾城は、七つの尾根に曲輪群が展開していた、能登守護・畠山氏の居城である。

標高約三百メートルの城山に、十六世紀前期に築かれた山城である。

日本100名城の第34番に選定された。

七尾城は、七尾湾が一望できる石動山系の北端、標高三百メートルの城山に、築かれた城である。

麓からの所要時間が一時間とあったのと、鉄道の時間を考えると、レンタカーの方が良いと判断。

金沢駅で、レンタカーを借りて、向うと金沢市内を抜けたところから

高速道路で、七尾に入るまで専用自動車道で行け、信号などに邪魔されず、七尾市内に入れた。

「 七尾の名は、

七つの尾根(松尾・竹尾・梅尾・菊尾・亀尾・虎尾・龍尾)に由来するといわれる。

七尾城は、七つの尾根から枝分かれる筋の大小の尾根に、無数の砦を配置した、大規模な山城である。 」

麓の狭い道の先に、 「七尾城史資料館」がある。

日本100名城のスタンプがあるところである。

隣に加賀藩の庄屋だった茅葺の家がある。

また、市内にあった樋爪家の茶室が移転されている。

「 この茶室は樋爪家住宅の庭園にあったもので、 大正末期、京都の高台寺の傘亭を手本として造られた。 」

|

| |

「 七尾城は、七尾畠山氏の初代当主・能登国守護の畠山満慶が、

正長年間(1428〜1429)頃に築城したと推定される。

当時の城は、砦程度の規模と見られ、行政府である守護所などは、府中(七尾市府中)に置かれていた。

五代当主の畠山慶致と、七代当主の義総(よしふさ)が統治した、永正〜大永年間(1504〜1528)、

畠山義総は、積極的な国作りを行ない、居城を七尾の城山に移した。

五大山城と称される名城七尾城が建設され、守護所も、府中から七尾城へと移されたとされる。

畠山義総は優れた文化人でもあり、応仁の乱の戦乱を逃れて下向してきた公家や、

連歌師などの文化人を積極的に保護し、さらに商人や手工業者にも手厚い保護を与えて、

義総治世の七尾城下町は、 「小京都」 と、呼ばれるほどに発展したといわれる。

また、彼が築いた七尾城は、その後、上杉謙信の猛攻を一年以上耐え切ったことからもわかるように、

天下で屈指の堅城として讃えられた。

この城を畠山氏から奪った上杉謙信はその眺めの良さに感嘆したと伝えられる。 」

|

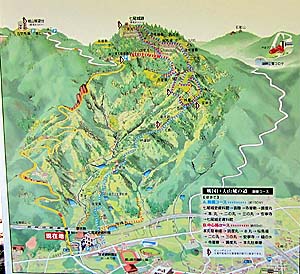

七尾城全図と見ると、高低差が半端でなく、曲輪も数多く、スケールが大きいことが確認できる。

「七尾城旧大手道」 の道標が建っている。

この道は、高屋敷、長坂、時鐘跡、七曲り、番所跡、沓掛を経て、袴腰、樋の水、

寺屋敷、調度丸、本丸に至るコースで、標高差三百メートルで、

上るのに約一時間、下るのに三十分かかる。

二月に右足の小骨を折り、まだ完治していないので、登頂は断念。

山腹にある本丸駐車場へ車を走らせ、そこに駐車した。

駐車場は、七尾城図では長屋敷とあった場所で、

そこから林の中を歩くと、、「調度丸跡」に出た。

説明板「調度丸跡」

「 弓矢などの武具(調度)をととのえた場所。

多数の出土品がここで発見されている。 」

とあり、復元CGがその下に描かれていた。

その先に、 「←本丸跡160m 古道(旧大手道)390m↑」 の道標があり、

その先には、四段の石垣が見えた。

石垣の手前の右側には、「国指定史跡 七尾城跡」 の説明板があった。

説明板「国指定史跡 七尾城跡」

「 この城跡は、室町時代、能登国の守護であった畠山氏が、歴代居城とした所である。

石動山脈の北端、七尾湾が一望できる標高約三〇〇メートルの山頂部を削平して本丸を置き、

これを中心として、急峻複雑な地形を利用し、東方に長屋敷、西方と北方にかけて

西の丸・二の丸・三の丸等を構えた規模雄大な山城である。

天正五年(1577)九月、上杉謙信が、 この城を囲んで際、

折からの月明に感嘆して、詠じたと伝えられる漢詩、

霜満軍営秋気清 教行過雁月三更 越山併得能州景 遮莫家郷懐遠征

が広く称賛されることで、本城の名を高めている。

その後、幸いにも自然災害や開発等の厄にもあわず、

各尾根上の郭跡や石垣が良く保存され、

山岳城郭史上優れた遺跡として、昭和九年十二月二十八日、国の史跡に指定された。 」

その先の石垣は野面積みで、苔が一部、生えていた。

「 畠山氏が滅亡後、城を与えられた前田利家が居城にしなかったため、

開発や災害などによる遺構の損失を逃れ、遺構が数多く残っている。

曲輪の主要部に、効果的に石垣が使われていて、織豊期の特色がよく表われているという。

数段に積まれたこの石垣は、調度丸から桜馬場へ至る通路の両脇にあり、

苔蒸しているが、いにしへの山城の凄さを感じ取ることができる。 」

|

|

| ||

七尾城は七つの尾根に造られた山城だが、各曲輪などの高低差がすごい。

これから進む先を含め全体図は下記である。

|

階段を上ると、「←本丸跡80m 九尺石120m→」 と、 「←本丸跡、遊佐屋敷」 の道標が現れ、 その先に、「遊佐屋敷跡」 の説明板があった。

説明板「遊佐屋敷跡」

「 この曲輪は、本丸すぐ西側に接し、七尾城跡の中心部にあることから、

城主に次ぐ守護代の地位にあった遊佐氏の屋敷跡と伝えられる。 」

更に進むと、階段が現れ、両側には石垣が残っていた。

「 義総の時代が能登畠山氏の全盛期で、

義総が死ぬと重臣たちの主導権争いが始まり、畠山氏は急速に衰退していく。

天正四年(1576)、能登国に侵攻した上杉謙信に包囲されるが、

一年にわたって持ちこたえた。

しかし、重臣同士の対立の末に、擁立されていた若年の当主・畠山春王丸が、

長続連・遊佐続光・温井景隆らの対立を収めることができず、七尾城は孤立し、

最終的には、遊佐続光の内応によって、徹底抗戦を主張した長氏一族が殺害され、

同年九月十三日に開城された。 」

|

|

| ||

階段を上り切ると、七尾城本丸跡で、「七尾城本丸跡」 の説明板がある。

説明板「七尾城本丸跡」

「 七尾城の中心となる曲輪。

東西の長さは五〇メートル、南北の長さは四〇メートルあり、

二の丸までの一連の曲輪とともに主郭を構成する。

石垣は、戦国期山城に多い野面積みの工法を用い、北側は三段に組まれている。 」

説明板の下に、本丸のCGがあり、本丸の姿を想像することが出来た。

本丸跡には、「七尾城址」 の石碑と、 城山神社の右手に鳥居と祠があった。

本丸の最も奥まった所に、 天守閣が築かれていたとの説もあるようだが、

物見台のようなものだったのではないか?

高石垣ではないものの、二メートルほどの低い野面積の石垣を五段に積み上げた本丸の石垣は、

高石垣の役目を果たしている。

本丸は、海にせり出していて、七尾湾と和倉温泉の町並が見えた。

|

|

| ||

その先の狭くなっているところに 「桜馬場、二の丸跡」 の道標があるが、

かっては、城門があったのだろうか?

下の杉林を抜け、更に下ると、左右に石垣だったと思える崩れた丸い丘があり、

その間に道が続く。

更に下りると、 「桜馬場 二の丸→」 の道標があり、桜馬場跡の説明板があった。

また、桜馬場のCGもあった。

説明板「桜馬場跡」

「 この曲輪は、東西の長さが四十五メートル、

南北の長さが二十五メートルあり、軍馬の調練が行われていた馬場などと言われる。

北側の石垣は、五段に組まれ、七尾城跡では最大規模のを誇る。 」

|

|

| ||

桜馬場はCGにある広場はなく、林に変わっているようだ。

左に降りる石段と直進した先に石段のある道が見える。

ここには、「←本丸跡80m九尺石120m→」、「←本丸跡遊佐屋敷」 の道標がある。

下に降りたところは、 西の丸があったところである。

九尺石に向って進むと、

「←九尺石26m二の丸跡50m」 の道標があるところに、「温井屋敷跡」 の説明板があり、

「 城主畠山氏を補佐する八臣(四臣四家)の一人温井氏の屋敷跡。」 と書かれている。

右側が上り坂、左には石垣があり、空地と林になっているが、

ここに温井屋敷があったと思われた。

九尺石を見に行くと、水害で通行不能になっていた。

説明板には、 「 城の鎮護のかなめ石。 石の大きさにちなんでこの名がある。 」 とあった。

|

|

| ||

坂道は、二段の石垣を見ながらすすむと、空地に出る。

空地に、「二の丸跡」 の説明板が建っている。

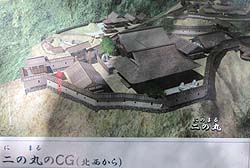

説明板「二の丸跡」

「 この曲輪は、本丸に次ぐ第二の拠点であり、

尾根分岐点に置かれ、周囲をたくさんの曲輪が取り巻いている。 」

途中の空地は、曲輪跡だったようである。

二の丸のCGがある。

「史跡 七尾城跡」の大きな説明板があり、道の反対には、

「三の丸100m→」「安寧寺200m→」の道標が建っている。

「史跡 七尾城跡」の説明板の文章は長かったが、余り参考にはならなかった。

説明板「史跡 七尾城跡」

「 (前部分省略)

現在地は、七尾城の中心部北端に位置する、二の丸と呼ばれる曲輪です。

本曲輪は、尾根を大規模に造成し、南斜面に二段積み上げておりますが、

このような造成段による曲輪を、計画的に多数連ねていることが、七尾城の特徴で、

その規模と構造は、国内でも屈指と見られています。

また、七尾城の麓には、京都の禅僧が、天文十三年(1544) に記した、 「独楽亭記」

にみる、千門万戸の家々が、軒を連ねる城下 ・ 七尾が、、

連座奥氏手 形成されていたことが明らかにされ、

山上の山城と、山下の城下が、一体になる北陸を代表する、戦国都市であったことも

確認されています。

国宝・松林図屏風を描き、画聖とうたわれた長谷川等伯は、

天文八年(1539)に、京風の畠山文化が開花する七尾で生まれ、その才能を育んでいます。

(後略) 」

|

|

| ||

かなり急な階段を降り、山裾を左に廻りながら、地道を下っていく。

その先は、急な上りに変わるが、石垣などなく、少し荒涼としている。

道脇に木柵があるので、迷うことはない。

どうやら、ここは堀切だったところのようである。

「←三の丸500m」 「←案寧寺跡200m」 の道標がある。

更に上ると階段があり、その上に、空地が現れた。 ここが、三の丸跡である。

説明板「三の丸跡」

「 南北は百十メートル、東西は二十五メートルを測り、曲輪の中で最大規模を誇る。

南側の二の丸とは、深い堀切で仕切られ、

本丸を中心とした主郭とは、別の曲輪を構成する。 」

|

|

| ||

近くに、「安寧寺跡→」 の道標がある。

指示の通り、崩れたような道を下り、上りに変わると林の中の道になった。

林の中の明るい空地に、「安寧寺跡→」 の道標が建っている。

その先の樹木が茂る空地に、小さな「安寧寺跡」の説明板が建っていて、墓碑が建っている。

説明板「安寧寺跡」

「 畠山氏の墓碑や、七尾城攻防戦で滅んだ武士達の慰霊碑などがある。 」

|

|

| ||

(ご参考) 七尾城攻防戦とは、

「 織田信長と上杉謙信の北陸侵攻をめぐる争いに巻き込まれて、

畠山氏が滅んだ戦いである。

織田信長の越前侵攻に、危機感をつのらせた越後の上杉謙信は、

信長との同盟を破棄して、幼君・畠山春王丸が家督を継いだことで、

不安定化していた畠山氏への介入を開始した。

天正五年(1577)、上杉謙信は、大軍をもって能登に侵攻し、七尾城を攻めたが、

家臣の長続連(ちょうつぐつら)等は、七尾城に籠城し、

その攻勢を一年にわたって持ちこたえた。

謙信は、周りの支城を落城され、七尾城を孤立させる。

そして、謙信支持派の遊佐続光の内応により、

徹底抗戦を主張した長氏一族が殺害され、七尾城は開城し、畠山氏は滅んだ。

謙信の死後の天正七年(1579)、遊佐続光は、上杉勢を排除して城主になり、織田信長の軍門に下った。

織田信長は、遊佐続光の行動に不審ありとして斬首し、能登国を制圧し、

七尾城には、信長の部将・前田利家が入城させた。

既に山城の時代ではなくなっていたので、前田利家は、拠点を小丸山城に移したため、

子の前田利政が城主になっていたが、天正十七年(1589年)に、七尾城は廃城となった。

小丸山城址公園が小丸山城の跡地で、桜の名所になっている。

七尾の城下町も、同城付近に移り、城下の備えとして寺院が配置されたが、

今も十六の寺が約二キロの道の両脇に並んでいる。 」

案寧寺跡を過ぎると、「駐車場まで530m→」 「←三の丸跡190m」 の道標があり、

七尾湾が展望できるところに出た。

眼下には高速道路が横断して、その先に小山がいくつか見える。

その先に、 「沓掛」 の道標があり、三叉路に出る。

沓掛から下る道は、資料館から上がってきた大手道である。

城のあった時代には、武士はこの道を上り、ここで左折すると本丸、

右折すると三の丸を経て二の丸へ行っていた。

「三の丸→」 「←本丸 七尾資料館」 の道標がある。

小生の七尾城の歩きはここまでで、

駐車場に戻れる、本丸への道をとる。

尾根を横断するように道が出来ていて、 「本丸」まで300m 大手道100m」の道標がある。

その先に、「とよの水」の説明板があり、その下に、小さな水たまりのようなものがある。

説明板

「 とよの水は、城内の水源で、枯れたことがなかった。 」

その先の杉のしげみに、

「←寺屋敷 本丸跡150m→」 の道標と、 「本丸駐車場→」 の道標が建っている。

「寺屋敷跡入口」 の案内板には、

「 寺屋敷跡は、この先代々の墓守を兼ねた僧兵が居住していた地。 」

と書かれていた。

寺屋敷はこの下部にあったようである。

本丸への道を行くと、最初に見た四段の石垣の脇に出た。

ここから駐車場に戻り、七尾城の探勝を終えた。

起伏に富んだ縄張で、空地には曲輪があったり、空堀跡など、想像しながら歩くと、

中世の山城の特色を全国で一番残している、と思い、大変満足した。

|

|

| ||

七尾城へは、JR七尾線七尾駅から市内循環バス「マリン号」東回りで13分、

城山の里下車、本丸まで徒歩約60分

七尾駅からタクシーで、調度丸にある駐車場まで行けば、20分程で本丸まで行ける

旅をした日 平成二十九年(2017)九月二十一日