越前大野城は、金森長近が、天正四年(1576年)、大野盆地の小孤峰の亀山に、城郭を築いた城である。

続日本100名城の第138番に選定されている。

福井駅で下車し、レンタカーを借り、大野城へ行った。

大野城に近づいたところで、亀山の上にある、大野城の姿を撮影。

ソバの白い花が咲く畑を前景にした。

「

大野城は、廻りを山に囲まれた盆地の小山の上にあり、

朝霧が発生し、盆地全体に広がると、 「天空の城」 になるで、最近有名になった城である。

城の係員の話では、 霧で覆われるのは稀で、

何時発生するかの予想はつかないとのことで、

それを期待して訪れるのはむずかしそうだ。 」

亀山公園(西登り口)の案内板のある駐車場に車を停める。

「

越前大野城は、金森長近が天正四年(1576年)、

大野盆地の小孤峰である亀山に築いた城である。

金森長近は、前年の天正三年(1575年)、

織田信長より、越前一向一揆平定の恩賞として、越前国大野郡の内、三万石を与えられ、

戌山城に入った。

翌年から近くの亀山に、城郭を築き始めた。

標高二百四十九メートルの亀山丘陵に本丸がある越前大野城の完成には数年間を要した。 」

越前大野城へは、急勾配の石段か、

なだらかながら、距離のある遊歩道で行くかの選択にせまられる。

少し迷ったが、直登の石段を選んだ。

石段を上ると息が切れ、途中で小休止してなんとか上った。

階段の先の広場右手に、 土井利忠 の銅像が建っていた。

「 土井利忠は、大野土井家七代目藩主で、藩政改革に着手し、

在位四十四年の間に財政再建を遂げた他、

藩校明倫館の開設、種痘の実施、病院の開設、大砲の製作、

北蝦夷の開発と樺太探検などの事業を行った。

明治十五年(1882)、旧藩士たちの手により、

大野城の麓に利忠を祭った神社・柳廼社(やなぎのやしろ)が建立された。

また、八代藩主利忠の隠居所が、柳廼社社務所として、移築現存する。 」

銅像を見て、Uターンして進むと三角形の土地に出る。 近道の左の道に入る。

このあたりには、石垣が一部残っている。

二列の石段、これも急だが、登ると門があった。 門を囲む石垣は野面積みである。

|

|

| ||

門をくぐるとお福池があった。

「 天守の隣にあるお福池は、金森長近の正室 ・

お福の名前が由縁となっているといわれる。

お福は、斎藤道三の娘で、織田信長の正室・濃姫の姉妹という話もあるが、

明らかではありません。 」

道の左に石段があったので、登ると武具蔵跡で、今は空地になっている。

説明板「武具蔵跡」

「 武具蔵は、城を守るための武器を保管していた蔵で、

大野城には、鉄砲や弓の他、大筒(大砲)も保管されていた。 」

その先には桜やつつじなどの植栽があり、その先に天守がある。

現在の天守は、昭和四十三年(1968)、元士族の萩原貞氏の寄付金を元に、

往時の絵図や創建同時期の他の城の天守を参考にして、

鉄筋コンクリート構造で、建てられた模擬天守である。

「 創建当時の天守は、亀山の山頂の天守曲輪に建てられ、

望楼付きの二重三階の大天守に、二重二階の小天守、

天狗の間(天狗書院)と呼ばれた付櫓(天狗櫓)が結合した、複合連結式の天守だった。

安永四年(1775)、城は焼失し、寛政七年(1795)、天守を除いて、再建された。

明治五年(1872)、入札により、本丸が商人など二十人以上に払い下げられ、城は破却された。

現在の天守は、小天守が、天狗の間の位置に建てられているなど、

史実に基づいた、復元天守とはいえない。 」

|

|

| ||

天守の左側にある道を進むと入城券売り場で、その先に入口がある。

天守は金森氏や土井氏など歴代の城主に関する資料を展示した資料館になっていた。

「 大野城の城主は、築城されてから、明治に城が払い下げられるまでの間に、

十九人が務めている。

安土桃山時代には、金森長近のほか、

豊臣秀吉の一族といわれる青木一矩(かずのり)や、信長の孫・織田秀雄(ひでかつ)などが、城主になった。

江戸時代に入ると、大野は福井藩の一部となり、

福井藩主・結城秀康(松平秀康)の有力な家臣・土屋正明が、大野城主を務めた。

土屋正明は、結城秀康の家臣でありながら、石高は三万八千石で、

小藩の大名と同じくらいの領地を与えられた人物である。

その後、越前松平家が三代続いた後、天領となり、

土井氏で定着するまで、目まぐるしく、城主が替わった。

天和二年(1682)、大老・土井利勝の子、土井利房が、大野城主となると、

幕末まで約百八十年の間、土井家から八人が城主となった。 」

天守の中は撮影禁止。 最上階に登ると、四方の景色が見えた。

「 小天守が眼下にある。

天守の東には、逆L字の有終西小学校の建物と校庭があり、

道の先に武家屋敷の旧内山家がある。

このあたり一帯は二の丸跡である。 」

天守の廻り一周し、急な石段を降りると、 「直登」 と書かれていた。

「 江戸時代、大野藩の侍たちが、城の本丸へ行くには、

藩庁から亀山の山頂に通じる唯一の登り口である百間坂を登った。

今の百間坂以外の遊歩道は、明治時代以降に整備されたものである。

遊歩道を整備する際には、堀に使われていた石を再利用しているため、

戦国時代の石と、明治の石垣職人の技は見ものである。 」

|

|

| ||

その先に金森長近の銅像が建っていた。

説明板「金森長近」

「 金森長近は織田信長の部将で、

天正三年(1575) 信長より大野郡の三分の二を与えられ、 大野城を建設した。

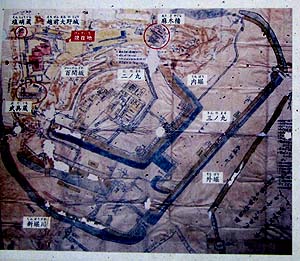

越前大野城は平山城の形式で、亀山の山頂に本丸が置かれ、

亀山の東麓に、二の丸・三の丸・内掘や外堀が配された。

また、城下町の建設も行い、

亀山の東側に、今の町割の基礎となる街路や水路を整備した。

本能寺の変後、豊臣秀吉に仕え、

天正十四年(1586)、飛騨国を与えられ、大野から飛騨高山に移り、

その地で、城と城下町を建設した。 」

金森長近が建設した大野城は下記の図だが、

現在残るのは山頂では、石垣と堀のみ

山麓部では内堀と外堀の一部が残るだけである。

建造物としては、 不明門(あかずのもん) が、 市内中丁の真乗寺山門として、

櫓門であった、鳩門 の門部分が、光明寺の山門として、移築され、現存している。

その内の一つの門を見に、丘陵の途中にある、真乗寺を訪れた。

苦労して行った割には貧弱な門と思え、少しがっかりしたが、

大野城で残るものは少ないので、訪れたのはよかったと思った。

|

|

| ||

越前大野城へはJR越美北線越前大野駅から西方へ、徒歩約三十分

旅をした日 平成二十九年(2017)九月二十日