大津宿の探訪が終わると、ゴールの京都三条大橋は目前である。

古来より、東国から京を目指す旅人にとって、最後の難関は逢坂の関であった。

◎ 大津宿から山科

国道1号線に合流すると山科までは、東海道の古い道はなく、国道を歩くことになる。

少し行くと右側に、「蝉丸神社下社」の常夜燈と石碑、線路の向こうに鳥居がある。

踏み切りを渡って、境内に入ると、少しじめじめしたところに、蝉丸神社の社殿がある。

境内に、百人一首で有名な蝉丸の短歌

「 これやこの 行くも帰るも 別れては 知るも知らぬも 逢坂の関 」

という歌碑が建っている。

「 蝉丸神社は、音曲の神様・蝉丸を祀る「蝉丸宮」に、

江戸時代の万治三年(1660、現社殿を建立した際、

街道筋にあった「猿田彦大神」と「豊玉姫命」を合祀して、誕生した神社である。

蝉丸神社は音曲の神様・蝉丸を祀ることから、琵琶法師は、蝉丸神社の免許がないと、

地方興行ができないほどの権力を持っていた。

謡曲「蝉丸」では、蝉丸が天皇の皇子だったという設定であるが、蝉丸の生い立ちははっきりしない。

ただし、盲目の琵琶の名手だったことは間違いないようである。 」

京阪電車の踏切りを渡ると、右側の小高いところに、安養寺がある。

先程道標にあった「蓮如上人近松御旧跡」はここであろうか?

「 安養寺は、蓮如上人の旧跡の寺で、上人の身代わりの名号石がある。

、

また、国の重要文化財指定の行基上人作といわれる阿弥陀如来坐像が安置している。 」

ここから逢坂山の上りになる。

「 逢坂(おうさか)の地名は、

「日本書紀」の 神功皇后の将軍「武内宿禰」がこの地で忍熊王と出会った、という故事に由来する。

平安時代に平安京防衛のため、逢坂の関が設けられ、

関を守る鎮守として、「関蝉丸神社」と、「関寺」が建立された。

なお、関蝉丸神社は蝉丸宮(現在の蝉丸神社)のことである。 」

寺の入口に、「関寺旧跡」 と表示した教育委員会の木札があるので、 日本書紀にある、「関寺」はここにあったのであろう。

|

|

| ||

この先、右側には歩道がないので、左側を歩くことになる。

右側は国道、左側は京阪電車の線路の狭い道を四百メートル上ると、名神高速道路に出逢う。

更に、百メートル行くと、右手の高いところに、赤い鮮やかな鳥居の「蝉丸神社上社」が見える。

更に二百メートル程行くと、右側に「逢坂山弘法大師堂」、の木柱が建っていて、

民家のような建物がある。

ここには小さな祠が幾つかあり、石仏が祀られていた。

逢坂は右にカーブをしながら、頂上に至る。

東海道はここで国道と別れ、右側の狭い道を行くので、歩道橋で国道を越えて右側に出る。

ここで、国道を少し大津方面に戻る(下る)と、「逢坂山関址」の石碑と、

「寛永六年建立」 と刻まれている、「逢坂常夜燈」が、並んで建っている。

「 これやこの 行くも帰るも 別れては

知るも知らぬも 逢坂の関 」 と、蝉丸が詠んだ逢坂の関跡である。

古来より多くの旅人がここで出会い、そして別れていったのだろう。

歩道橋まで戻り、東海道に入るとうなぎ日本一の看板が大きく掲げた 「かねよ」

という鰻料理の老舗の店がある。

その先の右側に、「蝉丸大明神」 の常夜燈があり、小高いところにもう一つ、蝉丸神社がある。

江戸時代にはこのあたりに立場茶屋があり、山から流れて出た清水を使った、

「走井餅」 が評判だったといわれるところである。

|

|

| ||

東海道は短く、すぐ終わり、国道に合流してしまった。

この後は、国道の左側に歩道があるので、それを歩く。

民家の前に、「大津算盤の始祖、月岡庄兵衛住宅跡」 の石柱がある。

説明板に「 月岡庄兵衛は慶長十七年(1612)、明国から長崎へ渡来した算盤を参考にして、

当地で製造を開始した。 最近まで子孫の方が住んでいた。 」 とあった。

今やそろばんは時代の長物化した感があるが、

当時はパソコンの到来くらいのすごいものだったのだろうと思った。

坂は下り坂なので快調であるが、このあたりは旧寺一里町である。

江戸時代には、両脇に一里塚があったところである。

左手の月心寺は、橋本関雪の別荘跡といわれる。

月心寺から七百メートルで名神高速道路をくぐる。

道が少しごちゃごちゃしている感があるが、左に入っていくのが東海道で、

国道1号とはここで別れる。

道の北側が大津市追分町、南側が京都市山科区髭茶屋屋敷町となり、 滋賀県と京都府の県境である。

少し行くと三差路があり、「伏見道」の追分である。

ここには、追分道標が今も建っている。

「

伏見道は、伏見や宇治への道で、難波(大阪)に出る近道だった。

大名が京都に入るのを幕府が好まなかったので、参勤交代の時、大名は京に入るのを避け、

伏見道を使った。

「東海道名所図会」に、

「 追分 ー 村の名とす。 京師・大坂への別れ道なり。 札の辻に追分の標石あり。 」

と書かれている。

追分道標には、

「みきハ京みち」、「ひだりふしミみち 」 と刻まれている。

隣の「蓮如上人」の石碑には 「 明和三丙 」 と刻まれていたが、

途中で折れたものか?、かなり小さかった。 」

|

|

| ||

三叉路の右側の京都への道は、車は一台しか通れない巾なので、

一般車は進入禁止になっている。

東海道を行くと右側のに門前に「放光山閑栖寺」の石柱があり、真宗大谷派の閑栖寺があった。

門の右前に「 東海道 」の道標があり、左側面に「 京三條 と刻まれていた。

その隣に車石の説明板があり、その前に茶色の車石があった。

* 説明板「車石」

「 東海道五十三次、大津八丁(札の辻)から京三條大橋までの約三里(12km)の間、

物量輸送する牛馬車の通行を楽にするため、花崗岩に溝を刻んで切石を敷きつめた。

文化二年(1802) 心学者、脇坂義堂が発案し、近江商人・中井源左衛門が財を投じたとも

、伝えられている。

この付近は車道と人道に分かれていて、京に向って、右側に車石を敷き、

左側は人や馬の通る道であったと伝えられている。

当寺の境内にも数基保存されている。

放光山閑栖寺 」

近江商人の中井源左衛門は脇坂義堂が発案した計画を実現のため、一万両を投じたと伝えられる。

「 一万両というお金は半端なものではないが、文化文政時代ごろから商人の経済力が強くなり、 幕府に頼らず商人の手で行う動きがでてきたが、これもその一つである。 」

横木一丁目で旧道は終わり国道に合流する。

東海道は国道の反対側に続くので横断歩道橋で越える。

橋から来た方角を見ると京都東ICへの道や北国街道への道などがあり、壮観である。

これで逢坂山は越えた。

|

|

| ||

◎ 山科(やましな) から京三條大橋

陸橋を下り、少し行ったところに、「三井寺観音道」 と刻まれた、大きな道標がある。

「

三井寺は、長等神社の隣にあり、天皇家の崇敬を受け、大きな敷地を有する門跡寺院である。

三井寺観音道は、長等神社の脇から小関越をする道で、ここが京側の追分(分岐点)である。

北国街道を利用する旅人には、この道が近道だった。 」

このあたりは横木一丁目で、まだ大津市の領域。

四ノ宮町に入ると京都市山科区に変る。

一部古い家があるが、地下鉄の開通により、山科の景観は一変しつつある。

道の右側に、「臨済宗南禅寺派 徳林庵」と、「山科廻地蔵」 の標札があり、

その奥にお堂がある。

手水鉢には、丸に通の字が彫られ、裏には 「 定飛脚 宰領中 文政四巳年(1821) 」

と彫られていて、これが日本通運の「丸通」 になったといわれる。

その先の建物前に二つの石柱があり、その一つの 「南無地蔵尊」 と刻まれた石柱は、 京都六地蔵の一つ・山科地蔵 (四宮地蔵とも山科廻り地蔵ともいう) を示していて、 地蔵尊は六角堂に安置されている。

「 後白河天皇は、都の守護、往来の安全や庶民の利益結縁を願い、

小野篁(おののたかむら)により、仁寿弐年(852)に作られた、六体の地蔵尊像を

平清盛・西光法師に命じ、

保元弐年(1157)、京都の入口に当たる街道筋に安置させた。

これらは六地蔵といわれるようになった。

各寺で授与される六種のお幡(おはた)を家の入口に吊るすと、厄病退散・福徳到来のご利益があるとして、六地蔵めぐりの行事が定着した、といわれる。

毎年八月二十二日、二十三日に、六地蔵巡りの行事が行なわれる。

もう一つの石柱に、「人康親王(さねやすしんのう)墓所」 とある。

「

寺の脇の道を奥に行くと十禅寺があり、その隣に墓がある。

人康親王は蝉丸という説もあるようで、徳林庵は親王の子孫が開創した寺といわれる。 」

|

|

| ||

その先の右側に「諸羽神社」の石標と、鳥居が建っている。

説明板「諸羽神社」

「 諸羽神社は、延喜式の式内社で、神社の歴史は古い。

祭神の天兒屋根命と天太玉命が、禁裏御料地の山階郡柳山に降臨座されたので、

楊柳大明神 と奉称された。

二神は天孫降臨の時、左右を補佐したことから、両羽大明神と称し、

清和天皇の貞観四年(862)に、御所により、社殿が造営され、裏山は両羽山と称するに至る。

永正年間に、八幡宮と若宮八幡宮を合祀したことから諸羽神社と改称した。

これが四ノ宮の地名の由来である。 」

線路を越えた先に、更に鳥居があり、その奥に、青い屋根の社殿がある。

「 諸羽神社の社殿は二度の火災に遭い、現在の社殿は、明和五年に再建したものである。 」

毘沙門堂に寄り道する。

神社の奥から山科疎水の橋を渡り、緩やかな上りの道を行くと、毘沙門堂の入口に出る。

橋の形した先に、「毘沙門堂門跡」 の石標と、「常夜燈」が建ち、石畳が続いている。

|

|

| ||

車道に架かる橋の上には、「極楽橋」 の文字がある。

寺の設置した説明板

「 極楽橋は後西天皇による勅号で、明治以前はどんな高貴な方でもここで下乗され、

参拝した。

毘沙門堂は、大宝三年(703)、行基によって、

出雲路に創建された「出雲寺」 と号する天台宗の五門跡の一つである。

室町以降の度重なる戦乱により荒廃し、岩倉や大原などに移転したが、

天正年間に堂宇が全焼。

寛文五年(1665)、天海僧正により、この山科の地に再興された。 」

その先のかなり急な石段を上ると、しだれ桜の先に本堂があり、 本尊の毘沙門天像が安置されている。

街道に出る道の右側に、赤穂義士のゆかりの寺・瑞光院がある。

山門の脇の説明板

「 慶長十八年(1813)、因幡国若桜藩主・山崎家盛により、浅野長政の旧蹟に創建された.

山崎家が無嗣により、断絶すると、赤穂浅野家の祈願寺となる。

元禄十四年(1701)三月、浅野長短は吉良上野介に刃傷し、浅野家は断絶。

同年八月、大石良雄は当寺に浅野長短の衣冠を埋め、亡君の石塔を建立し、

墓参の都度、同志との密議のところとなる。

更に、元禄十五年十二月の赤穂義士による吉良邸討ち入り、本懐を遂げて後、

義士四十六士の髻を寺の住職が預かり、主君の墳墓の傍らに埋めたのが遺髪塚である。 」

その先左側の民家前には、「左毘沙門堂道」 と刻まれた道標が建っている。

|

|

| ||

鉄道のガードをくぐると先程の東海道の先に出た。

右側の「エスタシオデ山科 三品」というマンション前、右側に「東海道」の道標と車石があった。

右手はJR山科駅、それを越えた右側のRACTOビルの植え込みに、

「明治天皇御遺蹟」碑がある。

かって、このあたりに奴茶屋があった。

「

明治天皇が、東京に遷都の際、京都と東京の間を数回往復された。

その際、本陣あるいは小休所として三回利用されたのが、

毘沙門堂の領地内にあった奴茶屋だった。

昭和の終わりまでは料亭として残っていたが、現在はビルの中に移り、

こじんまりと営業をしているようすである。 」

少し行くと、左側に、「五条別れ道」 の道標が建っている。

北面には、「 右ハ三條通 」、東面には 「 左ハ五条橋 ひがしにし六条大仏 今ぐ満きよ水道 」 、南面には 「宝永四丁亥年十一月」、

西面には 「 願主・・・ 」 と刻まれている。

「左ハ五条橋」 とは、澁谷越道で、五条大橋へ出るルートである。

国道1号線はほぼ同じルートを通っているが、澁谷越道は途中で途切れている。

京都三条大橋までは、山科から六キロ程の距離である。

「五条別れ道」道標で、右側の道を進むと、県道(通称三条通り)に合流し、

すぐにJRのガードをくぐる。

このあたりは御陵久保町で、左側に散歩道があるが、

その先左側の細い道に入るのが東海道である。

ここは間違いやすいところなので、要注意である。

|

|

| ||

このあたりの御陵○○町という地名は、県道のこの先右に入った森にある天智天皇陵による。

東海道はその先、左右の道と数回交差する。

左右からの道の方が広いが気にせず、まっすぐ行き、

左側に畑が一部残るところを過ぎると、御陵岡町の住宅地に入る。

その先は日の岡地区で、大乗寺への案内がある先の交差点を越えると、

かなりの上り坂になる。

「 この道は日ノ岡峠に通じる道で、今は自動車も通れるが、

昔は石ころや窪みのある悪路で、牛車や荷車の難所だった。

木食上人は、この峠道の改修に心血を注いて、元文三年(1738)、

三年がかりで安心して通れる道を完成させた。 」

坂を登った左側に「亀水不動尊」 がある。

「 木食上人は、峠の途中のここに、道路管理と休息を兼ねた木食寺梅香庵を結び、 井戸水を亀の口から落として石水鉢に受け、 牛馬の渇きを癒すと共に旅人に湯茶を接待した、といわれる。 」

その先の北花山山田町の敷地の一角に、二条講中が建てた 「明見道道標」、

その隣に 「 右かざんいなり(花山稲荷)道 」 の道標が並んで建っている。

左の小さなお堂の脇には石仏群が祀られている。

都会と隣接しながら一部古い家が残り、落ち着いた暮らしの雰囲気があるのだが、 周りの住宅地開拓がどんどん進んで変貌しつつ感じも受けた。

|

|

| ||

一台しか通れない一方通行の狭い道なのに走る車は多いので、

注意しながら四百メートル行くと、県道(三条通り)に合流した。

歩道は右側にしかないので、道を横切って反対側に出て、坂を上る。

九条山交差点を過ぎると、前方に見えるのは東山ドライブウェイの橋で、

標識には 「九条山」 と表示されている。

「

東山ドライブウェイは左手の坂を上ると将軍塚に至る。

将軍塚は桓武天皇が平安京の造営時、王城鎮護のため、

八尺の征夷大将軍・坂上田村麻呂の土像を作り、

都(西方)に向けて埋めた、と伝えられるところである。 」

橋をくぐりぬけると、日ノ岡坂の頂上で、ここから下り坂。

坂を下ると左側に京都蹴上浄水場があり、ここから京都市山科区から東山区に変る。

道の右側に、「両宮太神宮」 の常夜燈がある。

石段を上ると疎水に架かる、太神宮橋が架かっている。

常夜燈は安政六年(1859)三月建立されたものである。

太神宮へは、橋を渡った先の石段を上っていく。

「

太神宮は日向大神宮で、顕宗天皇の時代に、

筑紫日向の高千穂の峯の神蹟を移したのが始まりとされる。

天智天皇が、この山を日御山と名づけ、清和天皇が天照大神を勧請したといわれる神社で、

延喜式にも記名がある古社である。 」

水が流れる琵琶湖疏水は、大津方面に、トンネルがあるのが見えた。

|

|

| ||

左手には疎水を利用して人や荷物を運んだ「インクライン」の跡があり、 使用した台車が展示されている。

「 明治に入ると、大津港から南禅寺溜まりまで、

船に人や荷物を載せたまま運ぶ輸送が行われた。

そのため掘られたが疏水やトンネルである。

高低差の多いこの区間は水路が使えないので、土砂で傾斜を付けて、レールを敷き、

船を載せた台車をロープで引き上げる方式(インクライン)が設けられた。 」

街道に戻ると、道の右下に煉瓦造りの 「蹴上発電所」 の建物が見える。

「

蹴上発電所は日本で最初の商用発電所で、琵琶湖疏水の水を利用して水力発電を行った。

明治二十三年(1890)一月に工事に着工し、明治二十四年(1891)の八月に運転開始したが、

明治四十五年(1912)二月に、第二期に工事が完成すると、最初の建物は壊されたという。

従って、写真の煉瓦造りの建物は第二期のものである。 」

坂を下ると右側に、地下鉄の蹴上駅がある。

右折する道は「哲学の道」といわれ、南禅寺や銀閣寺に至る。

蹴上交叉点の三叉路で右に行くと平安神宮。

東海道は真っ直ぐで、左側に都ホテルがある。

|

|

| ||

坂を下りきったあたりが粟田口で、「正一位合槌稲荷明神参道」 の道標が建っている。

説明板「合槌稲荷明神」

「 ここは刀匠三條小鍛冶宗近が常に信仰していた稲荷の祠堂といわれ、

その邸宅は三条通りの南側、粟田口にあったと伝える。

宗近は、信濃守粟田籐四郎と号し、粟田口三條坊に住んだので、

三條小鍛冶の名がある。

稲荷明神の神助を得て、名刀、小狐丸をうった伝説は有名で、

謡曲「小鍛冶」も、これをもとにして作られている。

そのとき、合槌をつとめた明神を祀ったのがここだともいう。

なお、宗近は平安中期の人で、刀剣を鋳るのに、稲荷山の土を使ったといわれる。

謡曲史跡保存会 」

道の反対には粟田神社がある。

三条神宮道交叉点では、右手に平安神宮の大きな鳥居が見える。

左折すると知恩院へ至る道だが、東海道は直進する。

その先の白川橋の脇に道標が建っている。

東面に 「 是よりひだり ちおんゐん ぎおん きよ水みち」、

南面に 「 延宝六戊午三月吉日 京都為無案内旅人立之 施主 為二世安楽 」 と、

刻まれている。

|

|

| ||

その先の東山三条交差点で、東大路通りを渡る。

左側に、「銘酢 千鳥」 という、看板を掲げた村山造酢がある。

「

村山造酢は、創業から二百八十年という老舗で、

質のいい江州米と酒を使って食酢をつくり続けているという。

江戸時代の醸造蔵を近代建築で囲い、京都市都市景観賞にも選ばれている。 」

「 茶懐石 辻留 出張専門 」 という看板を掲げているのは、明治三十五年創業の 辻留 で、

裏千家お出入りの仕出し屋である。

京都の料亭は板前を持たず、一流職人を抱える仕出し屋から料理を届けさせている。

左側の京阪三条駅は、出町柳まで線路を延伸した時駅を地下化し、

上は喫茶店とモダンな庭園にしている。

右側に「浄土宗 だん王」という石碑が建つ。

寺の正式名は、朝陽山栴檀王院無上法林寺(ちょうようざん せんだんのういん むじょうほうりんじ)である。

|

|

| ||

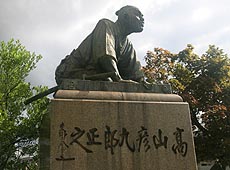

その先にひれ伏す武士像は、皇居を遙拝している高山彦九郎像である。

「

高山彦九郎は、延享四年(1747)、上野国新田郡細谷村(群馬県太田市細谷町)の生まれで、

天皇を崇拝した勤王思想家である。

松平定信などの幕府の警戒から、常に監視下に置かれた。

寛政五年(1793)、筑後国久留米の友人宅で、四十六歳で自刃した。

林子平、蒲生君平と共に、寛政の三奇人と云われた人物であるが、

その後の幕末の勤王の志士達に、大きな影響を与えた。 」

目の前にあるのは加茂川で、三条大橋が架かっている。

日本橋から東海道五十三次で歩いてきた旅も、この橋で終り(上り)である。

「

現在の三条大橋は、昭和二十五年に建設されたものだが、

擬宝珠の中には豊臣秀吉が作らせたものもあり、

また、西より二つ目の擬宝珠には、池田屋騒動時につけられたとされる刀傷が残る。

なお、池田屋は高瀬川に架かる三条子小橋の西側にあった。

池田屋騒動も関係する橋なのだと思いながら橋を渡る。

橋を渡ると左側にあるのが弥次喜多像である。

「

弥次さん喜多さんの時代には途中で大変なことが多かったので、

京都に到着すると大きな達成感が得られたと思う。

交通機関の発達した今日に生きる我々でも、東京から京都まで歩くことはコストと

時間を考えると贅沢なことと、いえよう。

そのような時代の移り変わりの中で、加茂川は今日も淡々と流れていた。 」

三条大橋 京都府京都市中京区 京阪電車三条駅、阪急河原町駅などから

|

|

| ||

(所要時間)

大津宿→(50分)→逢坂の関跡→(1時間)→山科駅前→(1時間20分)→三条大橋