大津宿は、東海道で53番目、中山道で通算すれば69番目の宿場である。

宿場は南北一里十九町(四キロ強) 、東西十六町半(二百メートル)の広さで、

本陣が二軒、脇本陣一軒、旅籠は七十一軒を数えた。

また、近江上布を扱う店、大津算盤(そろばん)、大津絵など近江商人が商う店が増え、

天保年間頃には人口が一万四千人を超え、家数は三千六百五十軒と、東海道最大の宿場町になった。

◎ 草津宿から大津宿

草津宿の京側入口にある立木神社を出発して二百メートル先には草津川があり、 矢倉橋が架かっている。

「 この川は、旧草津川沿線の洪水を防ぐために、 平成十四年(2002)から平成十九年(2007)七月にかけて、新たに開削された新草津川である。 」

橋を渡ると左奥に「光伝寺」がある。

「 光伝寺は承平年間(931〜938)の創建と伝わる寺で、応仁の乱により消失したが、 明暦年間(1655〜1658)に再興された。 」

ここは江戸時代は矢倉村だったところで、古るそうな家がある。

信号交叉点の手前右側の 「天井川」 と書かれた酒の看板があるのは(古川酒造」で、

ショウルームには杉球が吊るされ、酒徳利が置かれている。

百メートル行くと交差点の右側に瓢箪(ひょうたん)を扱っている「瓢泉堂」がある。

「 矢倉の瓢箪は今から二百五十年ほど前から作られたといわれるが、現在はこの店だけである。

この場所には明治時代に同じ矢倉の地から移ってきたという。 」

|

|

| ||

店の角に 「 右やはせ道 これより廿五丁 」 と刻まれた、 「矢橋(やばせ)道標」が建っている。

江戸時代には 「 瀬田へ廻ろか、矢橋へ下ろか 此処が思案のうばがもち 」

と言い囃された姥ヶ餅屋があったところで、東海道と矢橋道との追分である。

「矢橋道標」は姥が餅屋(うばがもちや)の軒下に寛政十年(1798)に建てられたもので、

東海道を往来する旅人を 「矢橋の渡し」 に導くために建てられた。

矢橋道を歩いて行くと、矢橋港に浮世絵の看板があり、 帆架け船と旅姿の女性群が描かれている。

「 矢橋道は矢橋港の渡し場への道で、

矢橋港から大津行きの大丸子船(百石船)が出ていた。

陸路の瀬田の大橋経由で大津宿は三里(12キロ)なのに対し、

矢橋港からの渡船では、湖上五十町(5.5キロほど) と短く、

時間短縮と疲労防止ができたので、浮世絵の百石船のように多くの旅人や商人が利用したという。 」

江戸時代の旅人は、ここの「姥が餅屋」で、茶を飲みながら、

舟にするか、大津まで歩くかを思案したことだろう。

与謝蕪村はここで 「 東風吹くや 春萌え出でし 姥が里 」 という句を残している。

矢倉集落を過ぎると国道1号線の矢倉南交差点に出る。

対面の標識に「旧東海道」の案内表示があるので、

それに従って、国道を斜めに渡ると、野路集落に入る。

「 野路は、東山道の宿駅の野路駅舎として、 源頼朝など武将達が往来したところで宇治への分岐点だったが、 東海道が開設され、草津宿ができると野路の存在は低下していった。 」

道を渡った反対側の小さな上北池公園に、「野路一里塚」 の石碑がある。

石碑の文章

「 野路の一里塚はこれより北西三十メートルと道を挟んだ約北東二十米の所の二ヶ所にあった。

明治十四年、国有地払い下げられ、消滅するにいたった。

ここに野路一里塚の旧記を証するため、この石碑を建立。 」

|

|

| ||

東海道は、国道の一本東の狭い道に入る。

国道と平行していて、道の左側には「浄土宗 本誓山教善寺」の石柱があり、

石段の右側には鐘楼がある。

その前に「草津歴史街道 東海道」 の説明板がある。

説明板

「 東海道は、中山道・日光道中・奥州道中・甲州道中を加えた五街道の中でも、

江戸と京を結ぶ江戸時代随一の幹線路であった。

その里程は、江戸日本橋から相模小田原を経由、箱根の関・大井川を越え、

遠州灘沿いに西進し、伊勢桑名宿を経て、鈴鹿峠から近江に至り、土山・水口・石部・草津の

各宿を経由、勢田橋を渡り、大津宿を経て、京三条大橋に至るもので、東海道五十三次と

称された。

草津では、小枯から大路井に入ると、すぐ砂川(草津川)を渡り、11町53間半(約1.3km)

の草津宿を経て、矢倉・野路・南笠を通過し、勢田に至った。

草津宿には、本陣・脇本陣などが設けられ、常善寺・立木大明神をはじめ、

500軒以上の民家があった。

また、矢倉には光伝寺・姥ヶ餅屋・矢倉道標、

野路には一里塚・教善寺・新宮大明神(新宮神社)・野路の玉川跡などの社寺名勝が在り、

矢倉野路間、野路南笠間の街道沿いには松並木が続いていた。

草津市教育委員会 」

少し先右側の遠藤家という民家の中に、錦鯉が泳いている池の奥に、 五輪塔の「清宗塚」がある。

説明板「清宗塚」

「 文治元年(1185)に、源平最後の合戦に源義経は壇ノ浦にて平家を破り、

安徳天皇(八歳)は入水。

平家の総大将宗盛、長男清宗等は捕虜とし、遠く源頼朝のもとに連れて行くが、

頼朝は弟義経の行動を心よしとせず、鎌倉には入れず追い返す。

仕方なく京都に上る途中、野洲篠原にて宗盛郷の首をはね、本地に於いて清宗の首をはねる。

清宗は、父宗盛(三十九歳)が潔く斬首されたと知り、西方浄土に向い静かに手を合わせ、

堀弥太郎景光の一刀にて首を落される。

同年6月二十一日の事、清宗時に十七歳であった。 首は京都六条河原に晒される。

(以下省略) 」

説明板「平清宗」

「 平安後期の公卿・平宗盛の長男、母は兵部大輔平時宗の娘、後白河上皇の寵愛をうけ、

三才で元服して、寿永二年には正三位侍従右衛門督であった。

源平の合戦により、一門と都落ち、文治元年(1185)壇ノ浦の戦いで、

父宗盛とともに生虜となる。

「吾妻鏡」に、「至野路口以堀弥太郎景光。 ○前右金吾清宗」 とあり、

当家では代々、胴塚として保存供養しているものである。

遠藤権兵衛家 当主 遠藤勉 」

遠藤家はこの塚を数世紀に亘り守ってきたわけで、 遠藤家の歴史の長さと行為に感心した。

このあたりは野路集落の中心であるが、道が狭い。

願林寺の裏には「八幡神社跡」の記念碑があり、 「 京都の石清水八幡宮に近い歴史があった。 」 とある。

その先に「新宮神社」と「都久夫須麻神社」の石柱と鳥居が建っている。

|

|

| ||

少し先の信号のない交差点で、東海道は車に注意しながら大きな道(県道43号線)を渡る。

その先の右側のフェンスに囲まれているのは 「野路の玉川」 である。

「 野路の玉川は、十禅寺川の伏流水が湧き水になり、

一面に咲く萩と共に近江の名水、名勝として有名だった。

しかし、東山道の野路宿駅の衰退とともに、野路の玉川も運命をともにしたようである。

現在の「野路の玉川」は、昭和五十一年に復元されたものである。 」

源俊朝が千載和歌集で 「 あさもこむ 野路の玉川 萩こえて 色なる波に 月やとりけり 」

と詠まれた他、多くの歌人が歌を詠んだ。 阿仏尼は十六夜日記に

「 のきしぐれ ふるさと思う 袖ぬれて 行きさき遠き 野路のしのはら 」

という歌を詠んでいる。

道がカーブすると南笠東に入る。

江戸時代には松並木があったようだが、今はなくなっている。

右側にある弁天池はマンションや住宅などが建ち、見えづらかった。

狼川を渡ると道は緩やかな上り下りをくり返しながら続く。

栗林町から大津市になる。

以前は畑か山林だったと思われるところは民家が続き、工場が増えてきた。

月輪三丁目の信号のない交差点の左側に古く立派な家があった。

月輪は江戸時代、立場茶屋があったところで、それを示す石碑が街道脇にある。

玉川からここまで一キロ以上の間は、街道という雰囲気はまったくなく、

道の狭さだけが当時のものだろうと思った。

左側の柵の中に、「曹洞宗普門山 月輪寺 行者堂」 の石柱があるが、

文久三年(1863)の開基の月輪寺である。

その右側に、「明治天皇御東遷御駐輩之碑」 や、「新田開発発祥之地」の石碑が建っている。

|

|

| ||

ここから一里山で、街道は車道を横断しながら、くにゃくにゃ続いている。

車一台分位しかない狭い道なのに予想した以上の車が走り、歩きづらい。

やがて、洋服お直し工房の脇に出ると、一里山一丁目の交差点である。

街道は瀬田駅へ行く広い市道と交差している。

店の一角に「←JR瀬田駅」の道標、「一里塚址碑」と説明板が建っている

説明板「一里塚跡」

「 一里塚は徳川幕府が旅人の目じるしに江戸の日本橋を起点として、

東海・東山・北陸の三道に一里ごとに設けた塚です。

ここにあった一里塚は、東海道の大津と草津の間に位置するもので、

大きな松の木が植えられてた塚でしたが、惜くも明治末期に取り除りのぞかれました。

その場所は旧道と広い市道と交差しているこの地点にあたります。

現在の一里山という地名が一里塚のあったことを物語っています。

昭和六十一年三月 大津市教育委員会」

交差点を横断すると狭い下り坂になる。

「

街道はこの先、大江三丁目と六丁目の境を行くが、国道に向かっていく道が多く、分かりずらい。

道筋に大津市が設置した道標があるのでそれを見ながら行くが、

見はぐれると分からなくなってしまう。

「大江四丁目 東消防署前」の地図付きの道標、続いて、「大江三丁目 市立瀬田小学校前」の地図付きの道標に出る。

道標の下に、「西行屋敷跡」の説明がある。

「 西行法師は、俗名佐藤義清といい、 百足退治の伝説で知られる俵藤太(藤原秀郷の後裔)で、 鳥羽上皇の院御所を警護する北面の武士であったが、23歳の時出家し、 諸国を行脚を重ね、仏道修行と歌道に精進した平安末期の代表的歌人だが、 一時この大江の地(瀬田小学校の南の忠魂碑の近く)に住んでいたという伝説がある。 」

|

|

| ||

街道は道標で左折し、左側の正善寺、そして左手の関電瀬田変電所の前を通り、

博受保育園前バス停の先にある交差点で右折する。

ここには「近江国府跡」の道標がある。

道標の下の説明文「近江国府跡」

「 近江一国を管轄する政庁跡のことで、奈良時代中頃(8世紀中頃)建築され、

平安時代中頃(10世紀末)まで存続したとされる。

国庁跡としては、東西二町(218m)、南北三町(327m)で、1000名を越える官吏や兵士が勤務し、

市(いち)も開かれたといわれている。 」

交差点を直進し突き当たったところを右折、 次に左折すると「雇用瀬田宿舎」の手前に「近江国衙跡」の石碑が建っていて、左手に 「近江国府跡」の説明板がある。

説明板「近江国府跡」

「 国府は律令という中国の法律制度にならって、

天皇を中心とする統一国家を作ろうとしたころに、

全国六十八ヶ国にそれぞれ設置された役所で、

近江国府は奈良時代前半(今から一三〇〇年前)に置かれ、

平安時代後半(約八〇〇年前)まで存続したようです。

ここでは都から派遣された国司(現在の知事のような役)を中心として、

徴税・裁判・軍事など、今でいう県庁・警察署・裁判所・税務署として、

近江国の統治と都との連絡にあたっていました。

国府は、前殿・後殿と東西の脇殿という建物を中心に、門や築地などからなり、

東西二町(約二一六m)、南北三町(約三二四m)の区画をいいます。

また、その外側には九町(約九七二m)四方の広がりをもつ規格化された街路が広がっています。

近江国庁は日本で初めて、古代の地方政治の中心地である国庁の全容が明らかになった遺跡です。

平成元年三月 滋賀県教育委員会 」

中央の簡素な建物の中には発掘状況などの説明板が並んで掲示されていた。

また、国府の想像図がイラストになって掲示されていた。

所どころに柱石に囲まれた区域があるが、これは建物のあったことを示すものである。

「史跡 近江国庁跡」遺跡説明板

「 国庁の中心となる政庁の西側にあたるこの付近は、奈良時代に国庁を建設する際、

谷地形になっていたところを整地し、平坦な土地を造成して利用しています。

整地した場所には数棟の掘立柱建物が建築されました。 (以下省略) 」

|

|

| ||

交叉点に戻り、旅を再開。

瀬田南小学校前バス停で旧国道1号線の広い道に合流、橋を渡ると、神領である。

神領の地名は建部神社の門前に位置し、御料田(神領)となったことから名付けられたといわれる。

古い家が少し残る商店街を行くと、神領建部大社前のバス停で三差路になる。

左折すると、「近江国一の宮 建部神社」の大きな石柱と鳥居がある。

「 建部神社の創祀時期は定かでないが、

昔から建部大社とか建部大明神などと称え、

近江国一の宮として延喜式内名神大社に列する由緒正しい神社である。

社伝には 「 景行天皇四十六年、稲依別王(日本武尊の子)が勅を奉じて、

神崎郡建部郷千草嶽に日本武尊を奉斎し、天武天皇白鳳四年、勢田郷へ遷座した。

天平勝宝七年(755)、孝徳天皇の詔により、大和一の宮大神神社から大己貴命を勧請し、

権殿に奉祭せられ、現在に至っている。 」

とあり、本殿に主祭神の日本武尊を、

相殿に天明玉命、権殿に、大己貴命を祀っている。 」

神社の創世に不明な点があるようだが、 稲依別王の子孫である建部連安麿が、 天武天皇の頃(676) に創建したという説が有力のようである。

参道を歩いて神門に到着。

「

承久の乱で戦火に遭い、社殿と多くの社宝を失ったが、

延慶弐年(1319)、勢多の判官・中原章則が再建したといわれる。

歴代の朝廷の尊信が驚く、また、源頼朝が伊豆に流される途中、建部大社に立ち寄り、

源氏再興を祈願し見事にその願が叶ったことから武運来運の神として信仰を集めた。 」

神門を入ると、神木の「三本杉」があり、入母屋造の「拝殿」が建っている。

拝殿の先には「中門」を隔てて、「本殿」と「権殿」が並んで建っている。

|

|

| ||

中門の右側の柵内にある石燈籠は、文永七年(1270)の銘があり、国の重要文化財である。

その他、平安末期から鎌倉初期の作と推定される「木造女神像三体」があり、

重要文化財に指定されているが、これは宝物館に保管されている(拝観料200円)

街道に戻り、商店が立ち並ぶ道を歩くと、唐橋東詰交差点に出る。

交差点の左手前角に「田上太神山不動寺」の道標があり、 「是より二里半 」 と刻まれている。

「 田上太神山(たなかみやま)不動寺の道標は、

寛政十二年(1800)に建立されたもので、田上不動道への起点を示すものである。

もとは瀬田三丁目の瀬田商店街の角にあったが、理由は分らないが、ここに移転していた。 」

|

|

| ||

交差点を渡った先には「常夜塔」と「歌碑」が建っている。

河川敷の中には「勢多橋龍宮秀郷社」があり、祭神は瀬田川の龍宮と俵藤太秀郷である。

神社は。俵藤太が竜神の頼みにより大ムカデを平らげたという伝記に基づき

建立されたのだろう。

大江匡房は 「 むかで射し 昔語りと 旅人の いいつき渡る 勢田の長橋 」 という歌を詠んでいる。

瀬田の唐橋をわたる。

唐橋は、京の宇治橋、山崎橋とともに、天下の三名橋といわれ、近江八景の一つ「瀬田の夕照」として、広く知られている。

「 瀬田の唐橋は、

琵琶湖の南端から流れ出る瀬田川に架かる橋である。

奈良時代にはあった橋で、

鎌倉時代に付け替えられた時に唐様のデザインを取り入れたため、

唐橋と呼ばれれるようになった。

古代から、東国から京に入る関所の役割を果たし、軍事、交通の要衝だった。

そしたことから、「 唐橋を制する者は天下を制す 」 とまでいわれ、

壬申の乱を始め、承久の乱、建武の戦いなど、幾多の戦いがこの橋を中心に繰り広げられ、

その度に、橋は破壊と再建を繰り返してきた。 」

現在の橋は、大正十三年(1924)にかけられたコンクリートの橋で、

木製ではないが、古くからの姿を引き継ぐような設計がなされている。

川中の島を挟み、二つの橋で構成されていて、大小三十四本の擬宝珠がある。

橋を渡った先の交差点の先には、「石山商店街」 の表示があるが、商店街らしくない。

道の左側に二軒の古い家があり、その隣の建物は中国風である。

|

|

| ||

京阪唐橋前駅手前の小路の角に、中央に「逆縁之縁切地蔵大菩薩」、右側に「地主之守大神」、「方位之守大神」、 左側に「蓮如上人御影休息所」と書かれた石碑が建っていた。

京阪電車京津線の線路を越えると、鳥居川町の交差点に出る。

ここを右折するのが東海道だが、

交差点の右側の家の一角、交通標識の奥に「明治天皇鳥居川御小休所」の石碑が建っている 。

* 正面に「明治天皇鳥居川御小休所」。左側に「昭和十二年三月建立」とある。

中山道を歩きここを通った時は白壁の塀に黒い門があり、その前に石碑が建っていたが、東海道を四年後に歩くと家が建て替えられて、右端の狭い一角に押し込められていた。

ここで御霊神社へ寄り道する。

交差点を左折して車が一台しかと通れない狭い道に入ると「鎮守の森 (御霊神社)」の説明板がある。

この道は直進すると「地蔵寺」の前を通って京阪石山寺駅に出る。

説明板「鎮守の森 (御霊神社)」

「 本樹林は、聖域だった本殿の背後の一段小高くなったところに、

永年大切に守られていた鎮守の森である。 (以下省略) 」

その先に「御霊神社」の石柱と鳥居があり、小高いところに上ると本殿がある。

中の鳥居に、「大友宮」 とあるが、壬申の乱で亡くなった、大友皇子が祭神である。

「 天智天皇の子の大友皇子は、父の死後の壬申の乱で、

叔父の大海人皇子との戦いに敗れ、この先の長等で自刃した。

明治時代に、天皇に列せられ、弘文天皇という諱がおくられた悲劇の皇子で、

御陵は三井寺の先の御陵町に造られている。 」

|

|

| ||

街道に戻る。

京阪電車の線路を越えて右折、石山駅の横でJR線のガードをくぐる。

左側にNECの工場が続くので、一回りするように歩く。

一キロほど行くと左側に朝日将軍、木曾義仲と乳兄弟だった 「今井兼平(いまいかねひら)の墓」 の道案内があった。

「

今井兼平の正式名は中原兼平(なかはらのかねひら)、父は中原兼遠兼平、

兄弟に樋口兼光・巴御前がいる。

墓はここ以外に長野市川中島にあり、彼を祀る今井神社は同所と松本市にある。 」

このあたりは「御前浜」という地名であるが、

江戸時代以前には、「粟津野」 といったようで、古戦場である。

近江八景の一つ、「粟津の晴嵐」もこのあたりだが、湖が埋め立てられて、

水面を望むという風情は残っていない。

街道が狭くなると、膳所の町並に入る。

膳所は本多六万石の城下町であった。

左にカーブする道脇の民家の前に、「膳所城勢多口総門跡」 の石柱が建っている。

このあたりは、城下町特有の鉤形になっていて、道は右、左、

右というようにかなり曲がっている。

膳所には街道情緒がいくらか残っていて、少ないが、古い家が残っている。

左側の格子の家には珍しい 「ばったん床几」 が付いている。

ばったん床几とは、前に倒すと縁台になるものである。

京阪電車の踏み切りを渡ると、右側に「若宮八幡神社」がある。

表門は、明治三年に廃城になった、膳所城の「犬走り門」を移築した、

切妻造の両袖の屋根を突き出した高麗門で、

軒丸瓦には本多氏の立葵紋が見られる。

「

若宮八幡神社の創建は、白鳳四年(675)、天武天皇がこの地に社を建てることを決断し、

四年後に完成したとあり、九州の宇佐八幡宮に次ぐ古さである。

当初は粟津の森八幡宮といっていたが、若宮八幡宮となり、明治から現在の名前になった。

社殿は幾多の戦火により焼失したので、それほど古くないが、

江戸時代の東海道名所図会に 「 粟杜膳所の城にならざる已前、

膳所明神の杜をいうなるべし 」 とあるのはこの神社のことだろう。 」

|

|

| ||

道は鉤形になっていて、また、京阪の瓦ヶ浜駅前の踏切を渡る。

瓦ヶ浜には古い家がかなり残っていて、それを大事にしながら生活しているような気がした。

左側のマンションの隣に「篠津神社」の鳥居があったので、

奥に入ると篠津神社があった。

篠津神社の表門は膳所城の「北大手門」を廃城時に移設したものである。

説明板「篠津神社」

「 篠津神社の祭神は素戔嗚尊(すさのおのみこと)で、

古くは牛頭天王と称した膳所中庄の土産神である。

創建時期は明らかではないが、康正二年の棟札から、室町時代にはあったと考えられ、

宮家の御尊崇高く、膳所城主の庇護を受けた。 」

狭い道が続くが、左にカーブして進むと本丸町に入り、「膳所神社」 の右手に出る。

膳所神社の表門は、明治三年(1870)に廃城になった膳所城から二の丸から本丸へ入る城門を

移築した薬医門で、国の重要文化財に指定されている。

「

膳所神社は、天武天皇六年に大和国より豊受比売命(とようけひめのみこと)を奉遷して、

大膳職の御厨神とされた、と伝えられる神社である。

中世には諸武将の崇敬が篤く、

豊臣秀吉や北政所、徳川家康などが神器を奉納したという記録が残る。 」

本殿、中門と拝殿の配置は直線上にあり、東正面の琵琶湖に向かって建っている。

境内には、「式内社膳所倭神所」 と書かれた石碑が建っている。

|

|

| ||

少し歩くと広い道と交差した。

交叉点を右折すると琵琶湖湖岸に 「膳所城址公園」 がある。

中に入って行くと、本丸の天守閣跡に、石碑が建っていた。

「

膳所城は、徳川家康が大津城に替えて、慶長六年(1601)、

瀬田の唐橋に近いこの地に藤堂高虎に縄張りを命じて、

新たな城を築いた城で、琵琶湖に浮かぶ水城として有名だった。

瀬田の唐橋を守護する役目を担った膳所城は、琵琶湖の中に石垣を築き、

本の丸と二の丸を配置し、本の丸には四層四階の天守が建てられた。

京都への重要拠点だったので、譜代大名を城主に任命した。

初代は戸田氏、その後、本多氏・菅沼氏・石川氏と続き、

慶安四年(1651)、再び、本多氏となり、そのまま幕末まで続いた。

明治三年(1870) 廃城令が布告されると直ちに解体され、一部の門が神社に移築されたが、

その他は破壊され、北側に石垣がわずかに残るだけである。 」

街道に戻ると、左側にある、「梅香山縁心寺」は、膳所城主、本多家の菩提寺である。

その先に和田神社がある。

「 和田神社は、白鳳四年(675)に祭神の高竈神を勧請し創建された神社である。

古来から八大龍王社とか、正霊天王社とも称されたが、明治時代に和田神社となった。

透かし塀に囲まれた「本殿」は、一間社流造(いっけんしゃながれづくり)、

軒唐破風(のきからはふ)をつけるのが特徴で、国の重要文化財に指定されている。

桧皮葺きの屋根は安土桃山期に改築されたものだが、

側面の蟇股は鎌倉時代の遺構と伝えられる。

門は膳所藩校遵義堂(じゅんきどう)から移設されたものである。 」

境内のいちょうの木は、樹齢六百五十年といわれる市の保護樹木で、 関が原合戦に敗れた石田三成が京都へ搬送されるとき縛られていた、という話が残る。

|

|

| ||

二百メートル先で右折し、寺の周りを回って道なりに行くと、西の庄に入る。

小さな橋を渡るとすぐあるのが石坐神社(いわいじんじゃ)である。

「

石坐神社は、大龍王社とか高木宮と称したこともあったが、

延喜式にも近江国滋賀郡八社の一つと記されている古い神社である。

祭神に海津見神(わたぬみのかみ)を主神、天智天皇・弘文天皇などを祀っている。

本殿は、文永三年(1366)とあるので、鎌倉期のものらしい。 」

法応寺を過ぎると、「膳所城北総門跡」 の石碑が建っている。

このあたりが、膳所城の北のはずれなので、膳所藩と大津陣屋領との境である。

「

徳川家康は慶長七年(1602)、大津城を廃城にしてその資材で、膳所城を作らせ、

大津を直轄地にして、大津奉行(時期によって大津代官と呼ばれた)が支配する大津陣屋が置いた。

これ以降、大津の町は宿場町として、また近江商人の町として発展を遂げることになる。 」

馬場1丁目に入ると、国の指定史跡の義仲寺(ぎちゅうじ)がある。

名所記に

「 番場村、小川二つあり。 西の方の川をもろこ川といふ。

川のまへ、左の家三間めのうらに木曾殿の塚あり。

しるしに柿の木あり 」 と記されているところである。

寺の由来書によると

「 寿永三年(1184)、源義仲は源範頼・義経の軍勢と戦い討ち死したが、

しばらくして、側室の巴御前が尼になって当地を訪れ、草庵を結び、義仲の供養した。

尼の没後、庵は無名庵(むみょうあん)、あるいは、巴寺といわれ、木曾塚・木曾寺、

また、義仲寺とも呼ばれたと、鎌倉時代の文書にある。

戦国時代に入ると寺は荒廃したが、室町時代末、近江守護・佐々木氏の庇護により寺は再建され、寺領を進めた。

その後、安政の火災、明治二十九年の琵琶湖洪水などに遭ったが、改修された。

第二次大戦で寺内の全建造物が崩壊したので、現在の建物はその後のものである。 」

山門の右手にあるお堂は巴地蔵堂で、巴御前を追福する石彫地蔵尊が祀っていて、 昔から遠近の人の信仰が深い。

|

|

| ||

境内に入ると、左奥の土壇の上に宝きょう印塔があり、

左側に「寿永三年正月二十一日没 木曽義仲公の墓」 と書かれた木札が建っている。

宝きょう印塔は「木曽義仲の供養塔」で、「木曾塚」 ともいわれる。

その隣に、「巴塚」 がある。

「

武勇に優れ美女であった側室の巴御前は尼になり、ここで庵を結び、

義仲の供養に明け暮れていたが、ある日突如として旅に出て、信州木曽で九十歳の生涯を遂げたという。

巴塚の近くにJR大津駅前にあった山吹姫の「山吹塚」も移設されている。 」

芭蕉は義仲を偲んで何度もここに宿泊した。

大坂で没するときも、「 骸は木曽塚(義仲寺) に 」 との遺言を残し、この地に葬られたという。

「

芭蕉が最初に訪れたのは貞享弐年(1685)で、その後、四回滞在している。

元禄七年(1694)十月十二日、大阪で亡くなると芭蕉の遺言により、

去来・其角らの門人の手で、遺体はこの寺に運ばれ、木曾塚の隣に埋葬された。 」

芭蕉の墓は当時のままで、右側には 芭蕉の辞世の句 を刻んだ句碑が建っている。

「 旅に病で 夢は枯野を かけ廻る 」

その他にも、巴塚の近くに

「 古池や 蛙飛びこむ 水の音 」

の句碑がある。

|

|

| ||

本堂は朝日堂ともいい、義仲とその子義高の木像を厨子に納め、

義仲や芭蕉などの位牌が安置されている。

また、真筆を刻んだとされる句碑も、朝日堂に近いところにある。

「 行春を あふミの人と おしみける 」 (芭蕉桃青)

街道に戻ると、京阪電車の踏切を越えたところが打出浜で、「石場」というところ。

「

江戸時代には矢橋港などから琵琶湖を船で渡ってきた旅人が利用する石場港があったので、

大変賑わい、立場茶屋が並んでいた。

港には弘安弐年(1845)、船仲間の寄進で建てられた高さ八メートル四十センチの花崗岩製の

大きな常夜燈が建っていて、船の安全を守る灯台の役目も担っていた。

その常夜燈はよそに移されて今はない。 」

道を左にとると、古くから芸能の神として信仰を集めていた「平野神社」の石碑が建っている。

平野神社は左の坂の上にあり、蹴鞠の祖神という精大明神を祀っている。

平野集落には古い家が残っている。

平野集落を過ぎると松本2丁目になり、三叉路で街道は左の道を行く。

「 石山からここまでは古い建物が多く残っていたのに、

この先、大津宿の中心部に入ると、古い町並や建物がほとんど残っていない。

推測になるが、第二次大戦で空襲に遭い、大津市中心部はほぼ全壊したことと、

昭和四十年後半から大津市の人口が急増し、市域が五倍に拡大し、

市中心部の高層化が進んだことによるのだろう。 」

|

|

| ||

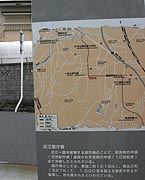

◎ 大津宿

街道筋はともかく、その周囲が賑やかになると、大津宿である。

海上交通が今よりずっと重要視された時代、大津は琵琶湖水運の要として大いに栄えた。

「

大津宿は東海道で53番目、中山道で通算すれば69番目の宿場である。

宿場は南北一里十九町(四キロ強) 、東西十六町半(二百メートル)の広さで、本陣が二軒、脇本陣一軒、旅籠は七十一軒を数えた。

また、近江上布を扱う店、大津算盤(そろばん)、大津絵など近江商人が商う店が増え、

天保年間頃には人口が一万四千人を超え、家数は三千六百五十軒と、

東海道最大の宿場町になった。 」

街道が通るのは「京町通り」で、

京都への道筋にあることから、名付けられたという通りである。

スーパーやデパートのある湖畔べりの道からそれほど離れていないし

、県庁などの官庁が近くにあるのにかかわらず、喧騒を忘れたような静けさである。

道脇に、「天保十二年造」 と書かれた、「北向地蔵尊」を祀った小さな社(やしろ)がある。

通りには寺院が多いが、寺なのか貸し駐車場なのか分からないような寺もあるのは時代を反映しているのだろう。

左折して、通り一つ行くと「滋賀県庁」がある。

このあたりは、江戸時代、四宮 といわれたところである。

大津地方裁判所の近くに、江戸時代、「四宮大明神」 と呼ばれた「天孫神社」がある。

「 四宮という地名は、

「東海道名所図会」に 「 四宮大明神社 − 大津四宮町にあり

祭神 彦火火出見尊 」 とある四宮神社が町名になったものと、伝えられる。

四宮神社は延暦年間(782)に創建され、平安時代の大同三年(806)、

近江に行幸された平城天皇が当社を仮の御所として禊祓いをされたという古い神社である。

四宮大明神とか天孫第四宮などとも呼ばれたが、明治時代に天孫神社に名に変え

、現在に至っている。

なお、四宮の由緒には幾つかの説がある。

祭神が彦火火出見尊・国常立尊・大己貴尊・帯中津日子尊の四神であることからというもの。

近江国には神徳の厚い社が多くあり、昔の人々は一宮〜四宮と称した。

一宮が建部大社、二宮が日吉大社、三宮が多賀大社、四宮が天孫神社である。

天孫神社はこの説を採っているように感じた。 」

天孫神社の例祭は、十月第2日曜、前日の土曜の宵宮と併せて、

「大津祭」と称され、周囲の町内から十三基の曳山(山車)が参加し、

市内を巡幸する様は豪華華麗で有名である。

その様子は大津祭曳山展示館(大津市中央1丁目2-27)で見ることができる。

天孫神社の隣の「華階寺」の門前には「俵藤太」「 矢板地蔵」「 月見石」の石柱が建っている。

|

|

| ||

左右に中央大通りが通る京町三丁目の交差点を越えた右手に真宗大谷派の「大津別院」がある。

山門前には「明治天皇大津別院行在所」の石柱が建っている。

「

大津別院は、慶長五年(1600、織田信長に敵対した教如の創建という寺院である。

本堂は慶安二年(1649)、書院は寛文十年(1670)の建築で、ともに、国の重要文化財である。

書院の天井には草花、障壁や襖には花鳥などがあざやかに描かれている。 」

京町通りは江戸時代と違い住宅が多くなったが、

それでも仏壇屋や料理屋などの店がある。

京町二丁目交叉点左側の徳永洋品店の脇に、 「比付近露国皇太子遭難之地」 の石柱が

建っている。

ここは歴史の教科書に「大津事件」と掲載されている歴史的な事件が起きた場所である。

大津事件

「 明治十三年(1880)五月、日露親善のため来日したロシアの皇太子が警備中の巡査、

津田三蔵に切りつけられた。

ロシアを恐れる明治政府は津田三蔵を大逆罪で死刑にするよう迫ったが、

大審院長の児島惟謙の主張により刑法どおり無期徒刑とし、司法権の独立を貫いた。 」

街道をそのまま進むと、湖西方面から来た国道161号に出る。

ここが札の辻で、交叉点を越えたところに地図付き道標があり、

その左下に「大津市道路元標」が建っている。

「 江戸時代には、高札場が置かれたことから、「札の辻」と名付けられたところである。

大津宿の人馬会所があった。

国道161号は、この先、坂本や堅田など琵琶湖西岸を通り、

敦賀へ抜ける道で、江戸時代には北国西街道と呼ばれた。 」

|

|

| ||

ここで長等神社に寄り道する。

地図付き道標の先、北国街道を進むと、左側に赤い鳥居があり、

入って行くと長等神社(ながらじんじゃ)があった。

「 長等神社は、天智天皇が遷都した大津宮の鎮護のため、

長等山岩倉に須佐之男神を祭ったのが始まりである。

天安弐年(858)、比叡山の僧、円珍が大山咋命を合祀し、新たに建立。

天喜弐年(1054)、庶民参詣のため、山の上から現在地に移った。

現在の建物は寛文四年と慶安二年にそれぞれ増改築されたものである。

入口の赤い楼門は、明治三十八年に建立されたもので、三間一戸、屋根入母屋造、檜皮葺である。 」

京町一丁目南交差点に戻る。

道路の右上には 「旧東海道」 の標識があり、国道161号を南に向って歩くように表示されている。

「 国道161号の起点は、国道1号と交わる逢坂1交差点である。

この交叉点で曲り、西に向い、先程訪れた長等神社、三井寺、坂本方面へ向かって行く。 」

この交叉点を南に向うと、「蓮如上人近松御旧跡」「是より本町 」と刻まれた道標がある。

江戸時代には、札の辻一帯に旅籠が多くあったのだが、今は旅館も古い家も一軒もない。

京阪電車が突然現れ、車と平行して道路を走り、

左側にある大津京町郵便局のところで、電車が道路から別れて右に入って消えた。

その先の滋賀労働局の前に「本陣」があったことを示す石碑が建っている。

ここは「大塚嘉右衛門本陣」があったところと思われる。

道はゆるやかな上り坂になる。

春日町交叉点を過ぎると、右側に「南無妙法蓮華経」の石碑がある。

「妙光寺」 の石柱の先には、京阪電車の線路が横ぎっていて、

「妙見大菩薩」とあった。

右側の東海道線のトンネルは、左と右で造られた年代が違い、

左側は明治時代に造られた煉瓦製で、

鉄道開通から百年以上が経つが今も現役である。

その先で国道161号は左側からの国道1号線と合流する。

大津宿はここで終わる。

大津宿所在地 滋賀県大津市中央 JR東海道本線大津駅下車。

|

|

| ||

(所要時間)

草津宿→(1時間)→野路の玉川→(1時間30分)→建部大社→(20分)

→瀬田の唐橋→(1時間30分)→儀仲寺→(30分)→大津宿