草津宿は、江戸方の横町道標から始まり、草津追分を経て、京方の立木神社の南、

二百メートルにある黒門までといわれた。

草津宿は、十一町五十三間半(約1.3km)の長さに、

家の数が五百八十六軒、宿内人口は二千三百五十一名と多い。

東海道と中山道の追分の宿場だったので、本陣が二軒、脇本陣二軒、

旅籠は七十二軒 (最盛期はもっと多くあった) と、大変な賑わいを見せていた。

今も残る草津宿・田中七左衛門本陣は、東海道に残る数少ない本陣建築で、一見に値する。

石部宿から東海道を歩いてくると、「草津市」 と書かれた看板の先の左側に、

上る道があったので、草津川の土手を登っていく。

上ると、干からびた川がある。

これが草津川で、江戸時代には、草津宿の江戸方入口になっていた。

「 草津川は、当時は砂川と呼ばれていたようである。

草津川は天井川だったので、江戸時代の東海道は、水が流れる時期には、橋が架けられるが、

渇水期には川に降りて渡っていた。

その時の様子が土橋を渡る姿になって浮世絵になっている。

現在は、上流を堰きとめ、新たな川を作り、そちらに水を流すように変えたので、

この川に水が流れることは無くなった。

とはいえ、往時の姿を留めている。 」

草津川にかかる橋を渡り、向こう側に渡る。

ここは、草津宿の江戸方の入口にあたる場所で、右手の土手の上に地蔵堂、そして、

下に降りる道の途中に常夜燈が建っている

|

|

| ||

常夜燈は、道標を兼ねていたので、「横町道標」 と呼ばれ、「左 東海道いせ道 、 右 金勝寺志がらき道」、という刻印がある。

「 常夜燈は、火袋を含めた高さは四メートルもあり、

日野の豪商中井氏の寄進により、文化十三年(1816)に建てられたものである。

以前は、道の北側にあったようだが、改修で、この位置に移されたようである。 」

草津川の堤防上にあるこの石造道標は、草津宿に出入りする人を明るく照らし、

旅人の道先案内に、大きな役割を果たしただろう。

横町道標を出て、土手を下って行くと、両脇に、民家が建ち並び、少しごちゃごちゃしている。

一部に古い家と思われる漆喰壁の家もあり、宿場の雰囲気はわずかながら残っている。

道が突き当ったT字路が、江戸時代の草津追分である。

突き当ったところには、小さな薬師堂とミニチュアな高札場がある。

右を見ると、草津川をくぐるトンネルがある。

「

このトンネルは、トンネルの向こう側の旧大路井村とこちら側の旧草津村が、

明治十七年、東海道の新道と随道(トンネル)開築事業の義願書を県知事に出し、

造られたものである。

その後の東海道は、草津川の右側を通り、トンネルを抜けるルートに変更された。 」

トンネルをくぐり、向こう側に出て、交差点を右折したところに、覚善寺があり、 門前には、明治十九年(1886)に建てられた、 「右東海道 、 左中山道 」 と、刻まれた大きな石柱の道標が建っている。

「

寺の前の道が、明治に造られた東海道の新道で、

新東海道では、ここが中山道との新しい追分になった。

寺の先に、女体権現の小汐井神社があり、

道をそのまま行けば、先程別れた草津川に上ったところに合流する。 」

|

|

| ||

トンネルをくぐり、元の場所に戻る。

薬師堂と高札場があったところが、江戸時代の中山道と東海道の草津追分であった。

トンネル入口脇の少し高いところに、大きな常夜燈兼道標が建っている。

説明標石

「 市指定文化財 道標 右 東海道いせみち 、左 中仙道美のぢ」、

ここはかっての日本五街道の最幹線で、東海道と中仙道との分岐点である。

トンネルができるまでは、この上の川を越せば中仙道へ、右へ曲れば東海道・伊勢路へ行けた。

しかし、この地は草津宿の中心地で、この付近は追分とも言われ、

高札場もあって、旅人にとって大切な目安でもあった。

多くの旅人が道に迷わぬよう、また、旅の安全を祈って、文化一三年(1816) 江戸大坂をはじめ、

全国の問屋筋の人々の寄進によって、建立されたもので、

高さは一丈四尺七寸(四・四五メートル)で、火袋以上は銅製の立派な大燈籠であり、

火袋以上はたびたびの風害によって、取り替えられたが、宿場の名残りの少ない中にあって、

常夜燈だけは今もかっての草津宿の名残りをとどめている。

昭和四十八年十月十五日指定

草津市教育委員会 」

下の写真 トンネルの右側に、常夜燈兼道標(横町道標)があり、

左側に、高札場の再現と小さな地蔵堂の祠がある。

|

角の草津公民館は、脇本陣大黒屋弥助だったところである。

このあたりは草津二丁目で、少し行くと右側に、田中七左衛門本陣がある。

「

草津宿本陣は、田中七左衛門が、材木屋を兼業していたため、木屋本陣ともいわれた。

敷地は、千三百坪もある広大なもので、建坪は四百六十八坪、部屋数は三十余もあり、

現存する本陣の中では最大級で、国の指定史跡である。

東海道の本陣でもこれだけのものは五つしかなかったらしい。

田中家が、個人でこの古い由緒ある建物を守ってきたのを、草津宿本陣として公開している(月曜日・年末年始は休み、) 」

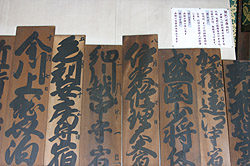

立派な構えの門をくぐると、玄関広間には関札が並べられている。

「 関札(せきふだ)は、本陣への休泊者が、持参するため、名前に敬称は付けません。 公家の方は敬称をつけます。

宿(やど) 行列がすべての材料を持ちこみ、行列の台所役人が料理します。

泊 本陣が料理します。

休(やすみ) 本陣でお昼休みをとります。 」

|

|

| ||

玄関から座敷広間、台子の間、そして、殿様の上段の間があった。

その奥には庭園があり、お殿様用の湯殿は、離れになっていた。 特別待遇である。

上段の間の反対に(向き合って)、向上段の間があり、

玄関に向かって、上段相の間・東の間、配膳所・台所土間、と続いていた。

真ん中は、畳敷きの通路であるが、人数が多いときにはそこに泊まる、とあったのは、おもしろかった。

本陣職を務めた田中家の住宅部分もあったが、六畳以下が大部分とはいえ、九部屋以上もあり、

驚いた。

裏には厩(うまや)もあり、本陣というものはすごい施設と思った。

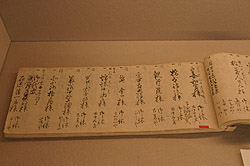

宿帳も公開されていて、「慶応元年5月9日、土方歳三、斉藤一、伊藤甲子太郎、など32名が宿泊した」

と記載された大福帳もあった。

大福帳には、浅野内匠頭の九日後に吉良上野介が泊まったことが記録されていた。

現在、田中家はこの奥の家に御住まいの様子だった。

江戸時代の街道の歴史を知る上に一度は訪れたいところである。

その先の左側に、脇本陣藤屋与左衛門と仙台屋茂八があった。

その内のどちらかが、白い建物の脇本陣という名の観光物産館に変身し、草津宿のおみやげやとレストランになっていた。

|

|

| ||

いろいろなおみやげがある中で、小さな奇妙な形をした御菓子を見付けた。

姥(うば)が餅 という乳房をかたどった小さなあんころ餅で、当宿の名物だったようである。

織田信長に滅ぼされた佐々木義賢の忘れ形見の幼子(曾孫)を、乳母があんころ餅を売って育てた、という故事のある菓子である。

田中九蔵本陣はその先の食事処がその跡のようである。

その先は、アーケードのある本西商店街になる。

左側に街道交流館があり、右側に、常善寺がある。

常善寺は、承平七年(735)、良弁上人の開基で、本尊の阿弥陀如来像は鎌倉期のもので重文である。

アーケードの終わりに、太田酒造がある。

「 戦国時代の関東の英傑、太田道灌の末裔が、

江戸時代から営む造り酒屋で、「道灌」という清酒を造っている。

草津宿の問屋場職を兼ね、草津政所と呼ばれていた大家だった。

奥に続く倉が幾つか見えた。 」

江戸時代には、道の反対に、問屋場と貫目改所があったようである。

少し歩くと、旅館野村屋の看板の家があるが、幕末から営業している元旅籠である。

草津3丁目交差点の先にある伯母川(志津川)に、江戸時代には、宮川土橋が架かっていた、という。

橋を渡った右側に立木神社がある。

立木神社由来碑

「 祭神 武甕槌神(たけみかずきのかみ)

創建と由来

称徳天皇神景雲護景雲元年(767)六月二十一日命常陸国鹿島を立ち給い、この地に着き給う。

よって、里人新殿を創建して、命を祭祀し奉ったのが当神社の起源であると伝えられる。

この時、命手に持つ柿の杖を社殿近くの地にさし給い、この木が生えつくならば、

吾永きく大和国三笠の山(今の春日大社)に鎮まらんと宣り給いしが、

不思議にも生えつき、枝葉繁茂す。

人々その御神徳を畏み、この木を崇め、社名を立木神社と称し奉る。

(以下省略) 」

立木神社は、旧草津宿と旧矢倉村の氏神であった。

その名前は、常陸鹿島明神が、この地に一本の柿の木を植えたことに由来する。

神社に鎮座するのは、狛犬が普通だが、ここでは、獅子の狛犬の他、神鹿があった。

また、延宝八年(1680)十一月の草津宿最古の追分道標がここに移築されている。

草津宿は、立木神社の先の黒門までであったが、その跡がどこか分らなかった。

草津宿の東海道沿いは、立木神社あたりに古い建物が少し残っていたが、

その他の地区も戦災を受けなかったため、

町並に昔の面影を偲ぶことがでた。

|

|

| ||

訪問日 平成十九年(2007)三月二十一日