石部宿は、江戸へ百十六里余、京へ九里余、草津宿へ二里二十五丁の距離であった。

京から下る場合、京発ち石部泊まり、といわれたようで、

京を発った旅人は東海道なら石部宿、中山道なら守山宿に泊まるものが多かった。

石部宿は、千六百メートルの長さで、家の数が四百五十八軒、宿内に千六百十六人が住み、

本陣が二軒、脇本陣はなく、旅籠が三十二軒だった。

宿場としてなかなか繁栄していたようで、歌舞伎や浄瑠璃にも登場する。

桂川連理柵(かつらがわれんりのしがらみ )は浄瑠璃で、

三十八歳の長右衛門が伊勢参りの下向の途中、石部宿で、十四歳のお半と一夜を共にしてばかりに、

追い詰められて、京の桂川で心中するという話である。

◎ JR甲西駅から西柑子袋

JR草津線甲西駅を出て、東海道に復帰。

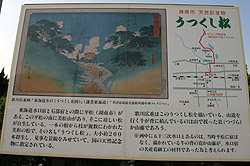

西に向かって歩き始めてが、家棟川を渡ったところに、「湖南市 天然記念物 うつくし松」 の大きな案内

看板がある。

案内板「湖南市 天然記念物 うつくし松」

「 東海道水口宿と、石部宿との間に、平松(湖南市)がある。

この平松の南に実松山があり、そこに珍しい松が自生している。

一本の根から、枝が複数にわかれた、美形の松で、その名を「うつくし松」。

大小約200本群生し、見事な景観をみせていて、国の天然記念物に指定されている。

歌川広重は、このうつくし松を描いている。

山道を行く牛の背に積んでいるのは、山で採った葛(つづら)か、山藤であろう。

* 画中に、五十三次水口 とあるのは、当時、平松に宿はなく、描かれている牛の背の葛か山藤が、

水口宿の名産 葛細工の材料であった為、と考えられます。 」

東海道を外れ、家棟川に沿って歩くと、飯道神社がある。

入口に、「式内 飯道神社」 と、刻まれた石柱と鳥居があり

、脇に、「明治十二年再建」、と書かれている。

「 飯道神社と言えば、これより南方の飯道山頂(信楽町宮)にある飯道神社 (いいみちじんじゃ、通称ははんどうじんじゃ)を思い浮かべる。

飯道山は、海抜六百六十四メートルの山で、古来より、山岳信仰の霊山で、修験道の道場であったが、

元明天皇の和銅四年(711)、熊野信仰の熊野本宮大社より勧請して、社殿が創始された、と伝えられる神社

である。

延喜式神名帳に、甲賀郡八座の一つとして記されている延喜式内社である。 」

|

|

| ||

鳥居をくぐると、左側に針地区の公民館があり、奥に社殿がある。

傍らの説明板

「 飯道神社は、旧村社で、大同弐年(807)に、大字針の飯道の森 (現在の湖南市役所東庁舎の敷地) で創建。

明治六年(1873)、家棟川の改修工事が行われた際、現在地に遷座した。

飯道神社の祭神は、素盞鳴尊・菅原道真 である。 」

この地は、飯道山から阿星山に連なる山塊の麓にあるので、

針村の人達が、飯道山上に鎮座する飯道神社の里宮として、信仰してきたものだろか??

境内には、塔身を失った、鎌倉期の造とされる、宝しょう印塔が建っている。

ゴルフ練習場の前まで戻り、練習場の向こう側の先程の道を上っていくと、

常夜燈や石仏群の先に、南照寺の山門がある。

|

|

| ||

山門に入ると、右側に、南照寺のお堂がある。

真っ直ぐ進むと、松尾神社がある。

「 松尾神社は、針の隣の平松集落(旧平松村)の鎮守である。

松尾神社は、文徳天皇の仁寿三年(853)、領主の藤原頼平が、

山城国松尾神社から美松山に勧請した。

至徳三年(1386)に、現在地に遷座。

本社は、文政四年(1821)の建立である。 」

南照寺が松尾神社の管理を行っていて この寺には神仏混合が、今でも残っている。

南照寺の隣に、天文(1537)開基の西照寺がある。

|

|

| ||

西照寺の右側の道を上って行く。

やがて、分譲住宅地が現れ、更に上って行くと、右側に美し松(ウツクシマツ)の自生地がある。

「

美し松は、一つの根から曲がりくねった幹がいくつにも枝分かれしており、

傘を逆さにしたような樹形をしている。

ここには、大小二百本以上の松が自生し、見事な風貌を見せていて、国の天然記念物に指定されている。

日本全国でここしか無い松だといわれ、他に移すと枯れてしまうようである。 」

街道の入口に、(美し松自生地0.9km」 とあったが、

美松山の山腹で、登りだったせいか、それ以上の距離に感じられた。

街道に戻ると、柑子袋(こうじぶくろ)という、珍しい名の集落に入る。

街道から奥まったところに、「真宗大谷派 松香山 浄休寺」の石柱があり、その奥に建物がある。

|

|

| ||

その先には、「真宗大谷派 平等山 愍念寺」・「真宗本願寺派 紫雲山 光林寺」・「白雲山 養林寺」

と、浄土真宗のお寺が多くあった。

それを横目で見ながら進むと、西柑子袋のはずれに来た。

左に入る道の入口に、「上葦穂神社」の石柱と、常夜燈と鳥居が建っている。

「

上葦穂神社は、この奥の落合川の左岸にある。

江戸時代には白知大明神と呼ばれ、天智三年(664)の創建と伝えられる神社である。 」

その手前には、「南無妙法蓮華経」 の石柱が建っている。

落合川の橋を渡ると、石部宿(いしべしゅく) に入る。

|

|

| ||

◎ 石部宿

落合川から三百メートルほど行ったところに、

江戸時代には、木戸があり、そこが、石部宿の東入口であった、という。

現在の石部東交差点のあたりと思うが、何の痕跡も残っていない。

街燈には、(東海道」の表示され、股旅姿の旅人が描かれている。

道の傍に、トタン屋根の祠に、赤いよだれかけを付けた石仏が祀られていた。

二階建ての古そうな家が続いている。

|

|

| ||

その先、右側に「吉姫の里」と 「あけぼの公園」と書かれた、二枚の石碑があったので、

なんだろうと入っていった。

上にあったのは、樹木が生えている、古墳である。

「 あけぼの公園は、「宮の森古墳」 に作られた古墳公園である。

宮の森古墳は、古墳時代の中期、五世紀に築かれた前方後円墳で、

円の直径は五十五メートル、高さ十メートルという。 」

公園は高台にあるので、下が見下ろせた。

古墳の反対側を降りると、吉姫神社の境内に出た。

上って行くと、拝殿がある。

拝殿は、入母屋造りで、間口三間、奥行三間である。

|

|

| ||

「

吉姫神社の創建時期は、はっきりしない。

元は御旅所の上田の地に祀られていたが、

明応年間に、兵火に遭い燃失。

天文三年(1534)に、現在地に遷座した。

江戸時代には、上田大明神 と呼ばれていたが、明治元年に現在の名に変えた。

主祭神は木花咲耶姫、配祀神は 上鹿葦津姫大神・吉比女大神である。 」

その先に、中門がある。

門をくぐると、本殿と、世継神社が祀られている。

本殿は、天文三年の建立で、一間社流造、間口一間三尺、奥行一間一尺の大きさである。

参道には神木と思われる大きな木があった。

境内にあった常夜燈に、「石部上田宮○○」と刻まれているのは、遷座前の燈籠を神社とともに、

移設したのだろうか?

吉姫神社の所在地 滋賀県湖南市石部東8−4−1

|

|

| ||

鳥居をくぐって、街道に戻る。

吉姫神社からしばらくは、ごちゃごちゃした家並みが続く。

その後、漆喰壁、むしこ窓、格子戸のある古い家がだんだん増えてきて、宿場の雰囲気が出てきた。

石部中央交差点南側に、東海道のポケットパークがある。

常夜燈風のものと、「御高札場」の木標があり、奥の塀に、「東海道五十三次 石部宿」 ・ 「東寺 長寿寺」 ・ 「西寺 当楽寺」 の図面が描かれている。

|

|

| ||

交差点を渡ると、その先の左側には、「石部宿夢街道」 という看板が掲げている家があった。

その先の左側に、明治天皇聖蹟碑があり、小島本陣跡の説明板がある。

「 小島本陣は、吉川代官所の跡地に建てられ、永応元年(1652)に、本陣となり、

明治維新で、本陣制が廃止するまで続いた。

敷地二千八百四十五坪に、間口四十五間、奥行三十一間、建坪七百七十五坪、

部屋数二十六室、玄関や門と付いた家だったが、

老朽化で、昭和四十三年に取り壊された。

表札に、「小島」 とあるので、小島さんの末裔が住んでおられるのだろう。

幕末の文久三年(1863)、征夷大将軍・徳川家茂が、上洛の際、宿泊、

最後の征夷大将軍・一橋慶喜も、同年、上洛の際、ここで小休止している。

また、新撰組局長、近藤勇も、文久四年(864)江戸下向の際に宿泊している。 」

この先、淨現寺、明清寺があり、続いて、真明寺がある。

「

真明寺は、慶長二年(1597)、地元有力武士・青木氏の意を受け、

蓮華の開基した、伝えられ、青木山の山号である。

青木検校の持院で、青木氏の屋敷跡に建てられた、といわれる。

検校とは盲人に与えられた幕府の官職。 」

|

|

| ||

真明寺には、芭蕉の句碑がある

芭蕉が、貞亨二年(1685)、野ざらし紀行で、石部宿を訪れた時、詠んだ句を、

地元の社中が、寛政八年(1796)に、句碑を建てた。

「 つつじいけて その蔭に 干鱈さく女 はせを 」

句碑は、右書きでなく、左書きになっている。

また、季語がなく、自由句になっているのは、芭蕉では、珍しい。

真明寺には芭蕉の位牌も祀られている。

少し歩くと、三叉路に出た。

正面に、「いしべ」 と書かれた暖簾が下がる建物がある。

街道400年の時に作られた施設のようであるが、誰もいない。

駕篭のようなものが置かれていたので、当時の茶屋を模したものだろう。

建物の左の道から少し入ると、吉御子神社の鳥居があったので、立寄ることにした。

|

|

| ||

その先に、石鳥居があり、御神燈が参道の両側に並んでいる。

神橋を渡ると広場があり、左手に社務所、正面の石段の先に、拝殿がある。

「 吉御子神社(よしみこじんじゃ)は、 崇神天皇六十八年、石部山に御神降があり、

吉比古、吉比女神を黒の御前で祀った。

弘仁三年(812)、現在地に移し、承平五年(935)、吉比古、吉比女神を末社から本社に遷座した。

延喜式の式内社に、近江国甲賀郡に鹿塩上神社というのがあるが、先程の吉姫神社とこの神社が共に、

その後裔の社とされている。 」

一番奥の石段を登ると、その先に見えるのが本殿で、三間の向拝をつけた流造建築の代表的なものである。

「 本殿は、江戸時代の建物で、慶応三年(1867)、京都の上加茂神社の旧社殿を移築したものである。

国の重要文化財に指定されている。

本殿は、東に面し、内陣と外陣に分かれている。

内陣には、藤原時代に作られた重要文化財の吉彦命立像と随神坐像二体が祀られている。

吉御子神社の所在地 滋賀県湖南市石部西1−15−1 」

先程の三叉路に戻ると、最近作られた常夜燈の下に、「京へ右 東海道」 と、書いてあるので、

右側の道を行く。

江戸時代には、ここは枡形になっていたようであるが、少し歩くと左折、

右側の家の前に、「一里塚跡」 と書かれた木標が建っている。

更に、二百メートル位歩くと、く形に曲がるところの左側に、広場があり、その片隅に、「見付」

と書かれた木標が建っている。

ここが、石部宿の京側の入口である西の木戸があったところであるが、今は何も残っていなかった。

これで、石部宿は終わる。

|

|

| ||

訪問日 平成十九年(2007)三月二十一日