水口宿(みなくちしゅく)は、江戸へ百十二里余、京へ十二里余、石部へ三里十二丁の

距離で、東海道の弟50番目の宿場であった。

天保年間に編纂された「東海道宿村大概帳」 によると、

家数六百九十二軒、宿内人口二千六百九十二人、本陣が一軒、脇本陣も一軒、旅籠が四十一軒で、

本陣は鵜飼嘉左ヱ門が営んでいた。

岸井良衛による「新修五街道細見」には、「水口宿の旅人の宿泊競争は激しく、断っても強引に宿に連れ込む

姿が日常茶飯事であったようである。

また、宿場の名物はどじょう汁である。 」 と書かれている。

近江鉄道水口石橋駅から、水口宿の東入口に向かう。

東入口から引き返すことになるので、東海道と同じ道を歩いてもしょうがないので、

東海道の左側の道を歩き、途中から国道に出て、速玉神社・山の神・秋葉神社を経て、

秋葉北交差点に到着した。

山川橋を渡ると、下りになり古い家が残っている。

水口神社で使われる山車倉もある。

前方の登り坂の上の右側に、「東海道 水口宿」の標木が貼られた冠木門がある。

ここが水口宿の東見付(東入口)跡である。

ここは、宿場や城下町に多い鉤型だったところで、今もその面影が残っていた。

右側(西方)にあるのは秋葉神社である。

「 ここは古城山の東麓にあたる。

江戸時代、水口宿は、三度の大火に遭い、多大な被害を受けた。

明和七年(1770)、宿場の人達が、火除けの神として有名な遠州秋葉山から勧請し、

建立したのが、秋葉神社である。 」

|

|

| ||

元町交差点は信号がないので、注意して渡った。

このあたりが宿場の中心で、今も古い家が残っている。

白漆喰の家には「有限会社 山又鈴木」の看板があった。

その先で、道がト字になって、右側に、仏匠堂 ぬし又本店がある。

道路の左側には、「東海道五十三次 水口宿」・「作坂町」と表示された、道標が建っている。

その手前あたりの左側に、脇本陣があったはずだが、案内板などがないため、分からなかった。

本陣跡は、ぬし又本店の対面の立派な家の手前にある竹垣で囲まれたところである。

入口に、水口宿の概要が貼られていた。

奥に入って行くと、「水口宿本陣跡」の石碑が建っている。

石碑「水口宿本陣跡」

「 この地は、江戸時代水口宿の本陣が置かれていたところです。

本陣とは、大名・旗本・官家・公家・幕府役人などが、休泊するための施設で、

これを補助するものとしては脇本陣があり、

水口宿ではその両者が宿の東部の作坂町にありました。

本陣は規模が大きく、一般の旅籠屋には許されない門・玄関・書院などがあって、

格式を示し、その経営には宿の有力者があたりました。

この本陣は、代々、鵜飼氏が経営にあたり、間口も、一般の三軒分に相当する広大なものでしたが、

明治二年に行われた明治天皇の宿泊をもって、その歴史を閉じ、その後、建物も撤去されました。 」

石柱に囲まれた中央の小高いところに、「明治天皇聖蹟碑」が建っている。

|

|

| ||

街道に戻り進むと、左側の桔梗屋の先に交叉点があり、左側に、「左へカーブ」の標識が建ち、

右手に常夜燈、その右に、ミニチュアの高札場がある。

ここは江戸時代の高札場跡である。

常夜燈の左側の道をすすむと、古い家が残っている。

百メートル程歩くと、右側に黒板囲いの塀と蔵がある家がある。

道の反対には郵便局がある。

|

|

| ||

その先で一軒の家に突き当たり、「左にカーブ」の標識が家の左にある。

この付近は道が三つ、一キロにわたり、平行に続いているが、東海道は真中の道である。

少し進むと、右側に「御菓子処一味屋」の看板と、「東海道水口宿 一味屋」と彫られた大きな石柱が建っている。

「甲賀名物 甲賀流忍術もなか」 の看板もあった。

その向かいには、石垣の塀とサッシの門で閉じられ、中に松が植えられている家があり、

門前に「葛籠町」「東海道五十三次水口宿」の石柱が建っている、

隣の家の角に、長方形の台座に、「問屋場跡」の標示がある。

「 水口宿では、江戸中期以降、ここ大池町南部に、その場所が定まり、 町内の有力者が宿役人になり、運営にあたりました。 」

|

|

| ||

このへんから京町にかけて、旅籠が軒を連ねていたという。

今もその面影はいくらかは残っている。

少し歩くと、交差点手前の右側に、塀をかけた奇妙な空間がある。

なんだろうと表示を見ると、「本町商店街駐車場」、とあった。

これが駐車場とは思えなかった。

角には、「大池町」の石柱と、からくり時計が建てられている。

毎時0分になると囃子に合わせて、祭半纏を着た人形が踊りだす。

この交叉点を右折して、大岡寺(だいこうじ)に向かう。

正面に見える山は古城山(こじょうざん)と呼ばれるが、標高二百八十三メートル弱の大岡山である。

麓に、「国宝 本尊観世音 大岡寺」 の石柱があり、その奥に参道が続いている。

「

水口宿は、豊臣秀吉が京への入口であるこの地を重視し、中村一氏に城を築かせたことに始まる。

秀吉の命を受けた中村一氏は、天正十三年(1585)、野洲川を見下ろす大岡山に城を築き、

山麓の集落を城下町に整備した。

一氏は、天正十八年(1590)、駿河国駿府へ転封となり、代わって、

増田長盛、そして、長束正家が城主となったが、関ヶ原の西軍の敗北で、岡山城は落城した。

徳川家康が始めた江戸幕府は、この城を廃城にし、水口を幕府の天領(直轄地)にし、宿場町に替えた。 」

大岡寺所在地 滋賀県甲賀市水口町京町1−30

|

|

| ||

「国宝本尊観世音 大岡寺」と書かれた大きな石柱の参道を進む。

大岡寺は、天台宗の寺院で、俗に、「岡観音」 の名で親しまれている寺である。

突き当たりに石段があり、その上に山門がある。

石段の手前に「西国三十三所霊場」の石柱と常夜燈が建っている。

石段を上ると、二階堂造の本堂が、山を背にして古寺らしい姿を見せた。

大岡寺の由来

「 大岡寺は、白鳳十四年(686)、行基が大岡山の山頂に、白彫の十一面千手観世音像を安置したのが始まり。

天正二年(1574)の兵火で、堂字は焼失し、東之坊(本坊)を残すのみとなった。

天正十三年(1585)、中村一氏が岡山城の築城にあたり、東之坊を地頭に移転したが、

落城後の享保元年(1716)、住職の寂堂法印が、再び、現在の地に堂字を再建した。

以後、水口藩主、加藤氏歴代の祈願所となった。

寺には、鴨長明や一条兼良も宿泊したといわれ、方丈記を書いた鴨長明の発心地、とされる。

本尊の木造十一面千手観音立像と、恵心僧都作の木造阿弥陀如来立像は、国の重要文化財になっている。 」

|

|

| ||

境内には、松尾芭蕉が野ざらし紀行の中で詠んだ句碑が建てられている。

「 命ふたつの 中に生きたる 桜かな 」

水口で旧友と再会したときに詠んだ、といわれる句である。

大岡寺の桜はこのあたりの名高い桜の名所だというが、まだ一月先のことだろう。

その他、巖谷一六顕彰碑がある。

巖谷一六は、明治を代表する書家だった、とあった。

寺を出て、石柱があったところまで戻り、右に入る細い道をみつけて歩くと、水口小学校に出た。

小学校の構内に、ヴォーリズの設計で建てられた、旧水口図書館がある。

「

二階建てのモダンな建物で、昭和三年(1928)、町の出身の実業家・井上好三郎氏が寄付し、

ヴォーリズ事務所により建てられたものでである。

戦前期の建築のなかで、珠玉の小品と評されるもの。

なお、第2、第4日曜日の10時〜16時のみ館内見学ができるようである。

旧水口図書館所在地 滋賀県甲賀市水口町本町 」

|

|

| ||

街道まで戻る。

交差点の先、左側にある、いまむら呉服店はなかなか古そうな店である。

少し歩くと、「本町商店街」と書かれたアーケードがある。

商店街は、当日、定休日のため、店は全て閉じられている。

「定休日」の表示がいっさいない、ということは、固定客しかこない、ということなのだろう。

薄暗いアーケードの人気の消えた道を数百メートル歩いたが、かなり長い距離に感じられた。

この通りには、元禄十三年(1700)創業の旅籠だった、旅館桝又が営業していたが、

つい先ごろ廃業したことを知った。

これも、時の流れなのだろう。

この先で、広い通りと交差する。

右へ行けば、日野を経て彦根へ、左に行けば、貴生川を経て信楽や甲賀に至る道である。

|

|

| ||

交差する角に、「曳山のある町 米屋町」の標示板と、下に「東海道水口宿」と書かれた、

宿場の浮世絵があり、その上にはガラス箱に入れられた、からくり時計がある。

ここまで、東海道を含め、三本の道が平行きてきたが、この交叉点で合流する。

東海道は直進するが、前方に「東海道」と書かれた、橋の形をしたものが、道の両脇にある。

その先に、近江鉄道の踏切があり、踏切を渡ると、左側に、水口石橋駅がある。

|

|

| ||

ここで、東海道から離れ、水口神社に向かう。

からくり時計の左(三本の道の一番左)の道に入り、

右側の線路に平行している道を進む。

神社の入口には太鼓橋、右側には「式内水口神社」と常夜燈が建っている。

中央部の参道を歩くと、大鳥居があり、その奥に入母屋造りの拝殿が見える。

「

水口神社は、延喜式神名帳に記載された近江国甲賀郡八座の一つで、古い歴史をもつ神社である。

中世には山王新宮と称されたが、近世では「大宮大明神」と称され、現在も当地でな「大宮さん」と称されている。

主祭神は大水口宿禰命(おおみなくちすくねのみこと)。

相殿神は大己貴命(おおなみちのみこと)・素盞鳴尊(すさのうのみこと)・稲田姫命(いなだひめのみこと)

大水口宿禰命は、饒速日命六世の孫・出石心大臣命の御子に坐し、当地の郷土を開拓した祖神である。

その後、相殿の神々を加えて、今日の姿になった。

什宝の木造の約二十二センチの女神座像は、藤原期(10世紀〜13世紀)神像の特色を示していることから、

国の重要文化財の指定を受けている。 」

拝殿は、入母屋造りで、弘化元年(1844)の再建である。

拝殿の奥、狛犬と神門の奥に、一間社流造りの本殿がある。

本殿は、明治三十年(1897)に再建されたものである。

水口神社所在地 滋賀県甲賀市水口町大字水口字沢田

|

|

| ||

境内は広く、、武雄神社・玉津米神社・水口恵比須神社・日枝神社・稲荷神社が祀られている。

これらは明治政府の政策により、同一地区に、一神社となったとき、ここに集められたもので、

神社名の水口神社もその時、名称変更が行われたのである。

水口神社の例大祭は、水口曳山祭といい、毎年四月二十日を中心に行われる。

ここの山車は有名で、曳山の巡行を見所としている。

江戸時代の中期の享保年間に、町の繁栄と町民の心意気を示すものとして成立したもので、

今でも、曳山十六基を伝えている。

神社へくる途中に、山車倉が幾つか連なって建っていた。

水口神社の隣に、甲賀市あいこうか市民ホールと、水口歴史民俗資料館がある。

資料館はまだ開館していなかった。

「 水口の歴史は古く、野洲川に沿って続いていた、古代の東海道の時代に、 甲賀駅舎が置かれ、中世には、市が立ち、人や物資の往来で賑わっていた、といわれる。 」

資料館の庭には、「横田の渡し」 の南対岸の地にあった、「従是東水口領」 と刻まれた、

極めて大きな領石標移設されている。

また、「 ひの 、 左天神道 、右いか 」などの、道標が前庭に置かれている。

古いものは、正徳元年(1711)のものだった。

|

|

| ||

建物の裏に出て、小道を行くと、踏切があり、渡ると、水口城南駅に出る。

駅の塀には、三台の曳山の写真が表示されていた。

駅前を歩いて行くと、左に水口城が見えてきた。

堀の中に、白亜の壁の城郭がありこの城は碧水城とも呼ばれた城である。

正面に行くとと、「史跡 水口城跡」の石柱があり、堀には太鼓橋が架けられている。

「

寛永十一年(1634)、三代将軍・徳川家光が、京都に上洛した際、築かせたのが水口城(水口御茶屋)である。

作事奉行は、小堀遠州が務め、城内には、二条城の御殿を模した豪華な御殿が築かれた。

この御殿が、将軍の宿舎として、使われたのは、この一回限りで、その後は、幕府の城番が管理する城になった。

天和弐年(1682)、加藤明友が、石見吉永から移封になり、二万石の水口藩を立藩し、城主となる。

その後、鳥居忠英に替わったが、加藤明友の孫の喜短が、二万五千石で入封し、

加藤氏が、明治維新まで領した。

歴代の水口藩主は同城を幕府からお借りしている城として大切に管理し、特に居城であるにもかかわらず、

本丸部の御殿を使用しなかったようである。

明治に入ると、城は壊され、わずかに堀と石垣の一部が残るのみだった。

平成に入ると、城壁や櫓を復元され、水口城資料館として公開されている( 入館料100円、 10時〜16時、月曜、祝日、第3日曜は休み。

城を跡にし、北に進むと、左側に、甲賀市誕生記念碑がある。

その先に、東海道と交差する交差点があり、東海道側に行ってみると、

「藤栄神社」 と刻まれた石柱と鳥居、そして、右奥に社が見える。

水口城資料館(水口城跡)所在地 滋賀県甲賀市水口町水口5638

|

|

| ||

鳥居をくぐり、振り返ってびっくり!!

石柱に、 「 従比川中西水口領 」 と、あるではないか??

先程、訪れた歴史資料館にあった、境界石の片割れである。

藤栄神社の標柱に、転用されていたのである。

交差点を越えて、少し行くと、右側に、斜めに行く狭い道があり、その奥に、綾野天満宮がある。

「

この地は、菅原道真の荘園があった所であるが、その子の菅原淳茂が、父の像を彫り、水口天神として祀った、というもの。

初めは、「美濃部宮」 と称し、現在の藤栄神社のあたりにあったが、

水口城が築城する際、現在地に移された。 」

東海道に戻る。

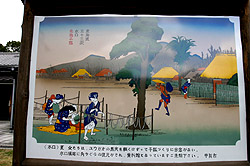

「東海道五十三次水口 名物干瓢」 と題する、浮世絵の看板がある。

看板の下に、(水口) 夏 女たちは、ユウガオの果実を細くけずって、干瓢づくりに余念がない。

水口城跡に、角やぐらの復元され、資料館となっています。 ご来館ください・ 甲賀市 、と書かれていた。

|

|

| ||

東海道は、近江鉄道の水口石橋駅踏み切りから、この交差点までは、古い家並みが続く。

「 この先に、水口宿の東海道の西側入口があるのだが、城下町ということに加え、 水口城が街道が開通した後に作られたため、道を一部変えたようで、この先は幾重にも折れ曲がっている。 」

湖東信金水口支店前を右に曲がる。

突き当たりの米屋の前を左折。

心光寺の前を通って、信号のない交差点を渡って直進する。

その先で、道は直角に左に曲がる。

少し行くと、丁字路(トの字)がある。

|

|

| ||

その角に、「東海道 水口宿」 「こさかまち」 の道標と。 茶色の饅頭状の石・力石が置かれている。

「

東海道に面した小坂町の角に伝わる石は、力石と呼ばれ、江戸時代の浮世絵師、国芳の錦絵にも、登場する。

この辺りは、藩庁にも近く、長大な百軒長屋や、小坂町御門など、城下町のただずまいが濃かった、という。 」

この石の前で右折する。

このあたりは、連子格子の家が多い。

格子にはベンガラだと思うが、赤く塗られていた跡が残る。

全国歩いても、この地のように、格子に赤く塗るものは見ない。

真徳寺の表門は、水口城下の武家屋敷(蜷川氏)の長屋門を移したものである。

その先右側に、高い木が生い茂っているのが見える。 五十鈴神社である。

神社の角に、土が盛っていて、「林口の一里塚跡」 と書かれた標石がある。

「 一里塚は、最初は、ここより南にあったが、水口城の城郭の整備で、東海道が、

北側に付け替えられ、五十鈴神社の境内東端に移った。

旧水口町には、今郷・林口・泉の三ヶ所に、一里塚が設けられたが、明治維新に全て壊された。 」

東海道は一里塚で左折する。

少し歩くと、信号交差点。 このあたりに、西見付(西入口)があったと思われるが、表示はない。

ここで、水口宿は終わる。

|

|

| ||

訪問日 平成十九年(2007)三月六日