土山宿は、江戸へ百十里、京へ十五里半、水口まで二里半余の距離である。

江戸から四十九番目の宿場で、田村川板橋から西の松尾川(野洲川)までの

二十二町五十五間(約2.5km)の細長い宿場であった。

天保年間の「東海道宿村大概帳」 によると、家数三百五十一軒、宿内人口千五百五人、

本陣は二軒、脇本陣はなく、旅籠は四十四軒である。

安藤広重は、天保(1833)の保永堂版で、土山宿を「春の雨」 と題して、雨の中、 笠を目深にかぶり、合羽を羽織った大名行列の一行が、背を丸めながら、増水した田村川板橋を渡り、 田村神社の杜の中を宿場にむかう構図で描いている。

「

江戸時代には、土山は雨が多い土地柄という、印象が強かったようで、

上記の絵でも、雨の情景が描かれている。

田村川に板橋が架けられたのは、安永四年(1775)である。

それ以前の道は、川の手前で左折して、国道の約五十メートル先で、田村川を徒歩で渡り、

道の駅・あいの土山 の先の左側にある道に合流していた。

この道は、現在、国道で途切れている。 」

東海道は、橋の完成により、安永四年(1775)からは、田村川橋を渡って、田村神社の 境内に入り、神社の参道で直角に曲がり、土山宿へ向かった。

「

田村川に架けられた板橋は、巾二間一尺五寸(約4.1m)、長さは二十間三尺(約37.3m)であった。

橋を渡ると、右側に橋番所があり、橋のたもとには、高札場があったようである。

現在の橋・海道橋は、平成十七年七月に竣工したもので、当時の板橋を再現した、という。

|

|

| ||

街道を歩くと、右側に、田村神社二の鳥居・常夜燈・狛犬が並んで建っている。

折角の機会なので、参道を歩き、田村神社に向かう。

「 田村神社は、平安時代弘仁十三年(822)の創建と伝えられる古い神社である。

蝦夷征討で功績のあった坂上田村麻呂と、嵯峨天皇・倭姫命を祀っている。

田村神社の生い立ちには、異説もある。

垂仁(崇神)天皇の御代(紀元前47年)に、 鈴鹿大神 として、倭姫命を祀ったことが創始。

その後、弘仁十三年(822)、嵯峨上皇が坂上田村麻呂の霊を鈴鹿社に合祀して、

社号を田村神社と定めた、というものである。

田村神社の由緒書は、そのあたりをぼかした表現になっている。 」

東海道名所図会には

「 祭神、中央、将軍田村麻呂、相殿、東の方、

嵯峨天皇、西の方、鈴鹿御前 」、とあり、

「 当社旧記に所見なし 」 と記している。

東海道名所図会の 「 当社旧記に所見なし 」 は、そのあたりをついているのだろう。

鬱蒼たる樹林に囲まれた参道を歩いていくと、正面に見えるのが拝殿である。

拝殿を過ぎると、禊場から流れてきた川を渡る厄落とし太鼓橋があった。

弘仁元年(810)田村麻呂が嵯峨天皇の勅を奉じて鈴鹿の悪鬼を討伐したことから、

厄よけの神として、有名である。

本殿は、元文四年(1739)に焼失した社殿を再建したもので、築後二百六十年以上になるという。

向拝に、牡丹と孔雀、そして、鳳凰(ほうおう)を彫刻されている。

田村神社の所在地 滋賀県甲賀市土山町北土山470

JR草津線貴生川駅南口のバスターミナルからあいくるバスで、

田村神社行きか、大河原行きの乗車。

|

|

| ||

参拝を済ませ、二の鳥居まで引きかえす。

国道1号に面した一の鳥居までの参道にある、「永夜燈」 と刻まれた、四つの燈籠は、

文政十二年のものである。

鳥居に出て、国道を横断歩道橋を渡ると、左側に「かにが坂飴」 の高岡商店がある。

恵心僧都が、蟹の供養をするために、村人に石塔を建てるよう願い、

また、蟹の甲羅を模した飴を作り、厄除けにするよう言い残した、という飴が、「かにが坂飴」である。

かにが坂飴は、今でも1つ1つ手作りされている、という。

その先に、道の駅 あいの土山があったので、昼食をとった。

売店のメニューは、そばとうどんだけだったので、肉うどんを注文したが、

肉が想像したより多く入っていた。

旅の記念に、土山産新茶と厄除けのかにが坂飴を購入した。

道の駅の脇の道を入っていくと、「土山宿」の大きな案内板が建っている。

安永四年以前の東海道の旧道は、田村川を渡って、この左側の道に続いていたのである。

左の公園の前には、松の木が植えられて、「土山宿」と書いた石碑が建っていた。

|

|

| ||

その先、数十メートル歩くと、右側に、「 東海道土山宿 」 の標石が建っている。

このあたりは生野町で、江戸時代には、町家と農家が混在していたところである。

右側に、「東海道土山宿旅籠鳥居本屋」 と書かれた木札がある家をある。

この集落には昔の屋号が書かれた木札が、各家の玄関に下がっている。

江戸時代には旅籠を営んでいたようである。

少し歩くと、左側に祠があり、脇に、東海道の道標と歌碑があるが、最近のものらしい。

|

|

| ||

右側の家前で、お孫さんを遊ばしていたお婆ちゃんがいた。

その脇に、「東海道土山宿お六櫛商三日月屋」の木札がある。

お六櫛は、たしか、中山道の薮原宿の名物のはず?!

妻籠宿に住んでいたお六という娘が使ったみねばりの木で作った櫛が由来で、

現在でも薮原で作られている。

お婆ちゃんは、「 詳しいことは分らないが、江戸時代の土山宿はお六櫛を商う店が多くあり、

街道の名物になっていた。 」、といわれた。

その先にも、お六櫛商を掲げた木札が数軒あったが、どの家も三日月屋となっている。

これらから推察すると、薮原の三日月屋から仕入れた櫛をここで販売していたのではないだろうか??

櫛が名物だったことは、 上島鬼貫の句碑で、確認できた。

「 吹け波ふけ 櫛を買いたり 秋の風 」

「 上島鬼貫は、伊丹の生まれで、 東の芭蕉、 西の鬼貫 といわれた人物である。

貞享三年(1686)の秋、東海道を旅して、当地でお六櫛を買い求め、鈴鹿に向かうとき、詠んだ句

である。 」

生野町には、古い家が多く、連子格子のある家が並んでいた。

それを見ながら、歩いて行くと、右側の家の前に、日本橋から百十番目の 「土山一里塚跡」 の標柱が建っている。

この地方は、一里塚を一里山と呼ぶようで、地名の一里山町はそこからきているのだろう。

|

|

| ||

岸井良衛著の「新修五街道細見」には、

「 田村川橋 昔は歩渡り、安永年中より、橋かかる、 銭三文」 とある。

田村川橋を渡ると、「いくの」で、

「生野には茶屋があり、飴を煎じてうる。」 と書かれている。

五街道細見では、いくのから、くるみ橋(表見橋)を渡ると、土山宿 」 とある。

その先で、微妙に、右に曲がっている。

このあたりからが中垣外町であろうか?

道の左側に、立派な塀のある大きな建物の家があった。

江戸時代の屋号は油屋権右衛門とあるので、油商を営んでいた家なのだろう。

連子格子に漆喰壁の家もある。

旅籠だった家の前には、旅籠跡の石柱が立っている。

昔の街道がそのままのような感じがするところであった。

表見川に架かる橋には、(「歴史の道 東海道 江戸←土山宿→京」の立札があり、

橋には街道にまつわる絵が陶板になり、張られていた。

表見橋を渡ると、緩やかな坂道で、左にカーブする。

その先の左手に、白山神社があるが、このあたりは、古い家が少ない感じがした。

|

|

| ||

正和堂という菓子屋があり、「万人講もなか、伊賀饅頭、」 という、看板を出している。

旅籠跡の石柱が目だつ。

稲荷町には、旅籠が八軒あった、とあるので、このあたりだろうか?

道が左にカーブし、その先の左側に、連子格子と白い漆喰壁の家があったので、

覗くと、「大原製茶場」 とあった。

「 土山茶は、文和五年(1356)、南土山の常明寺を再興した鈍翁了愚禅師が、 京都の大徳寺から、茶の種を持ち帰って、植えたのが始まり、といわれるので、歴史は古い。 」

|

|

| ||

右側のさじや酒店の前には、三軒の旅籠(柏屋・大工屋・釣瓶屋)跡の石柱が並べて建っていた。

道の反対の民家の前に、 「森白仙終焉の地 井筒屋跡」 の石柱と説明板が建っている。

説明板「森白仙終焉の地 (井筒屋跡)」

「 文豪森鴎外の祖父・白仙は、文久元年(1861)、十一月七日、この井筒屋で没した。

鴎外が、明治三十三年に記した、小倉日記で明らかになったように、

森家は代々津和野藩亀井家の典医として、仕えた家柄である。

白仙は、長崎と江戸で、漢学・蘭医学を修めた篤学家であった。

参勤交代に従って、江戸の藩邸より旅を続けるうち、この井筒屋で、病のため息をひきとったのである。

のちに、白仙の妻清子、一女峰子の遺灰も、白仙の眠る常明寺に葬られた。

平成四年三月 土山町教育委員会 」

そのはす向かいの家前に、「土山宿旅籠 平野屋跡」 の石柱が建っている。

森鴎外は、明治三十三年三月一日、一泊二日で祖父の墓参りに訪れ、平野屋に宿泊した。

その時、 「 (祖父の泊まった)宿舎井筒屋といふもの存ぜりやと問いに既に絶えたり 」 (答えられた) 、と小倉日記に書いている。

|

|

| ||

その先の左側に江戸中期の建物を改造した、食事処うかい屋がある。

ぜんざいや土山名物だった夕霧そば(鴨南蛮)があるが、食事をすませてしまったので、

寄らずに先を急ぐ。

このあたりは中町で、宿場の中心である。

左側の家の前に、「二階屋脇本陣跡」 の石柱が建っている。

天保には脇本陣はなかったが、時期によってはあったのだろうか?

そのはす向かいの連子格子の家は、土山宿かしきやである。

|

|

| ||

かしきやの左側に、「東海道伝馬館」の標札があり、道の奥に、東海道伝馬館がある(無料、9時〜17時、月曜と火曜は休み)

「 東海道伝馬館は、江戸時代の農家の建物を移築した施設である。

その中に、問屋場を再現したり、大名行列のジオラマを設けたりしている。 」

街道に戻った角の自動販売機の脇に、「問屋場 成道学校跡」 の石柱が建っている。

「 土山宿の問屋場は、中町と隣の吉川町にあった、とされるが、

問屋役の自宅に設けられたようなので、

問屋役が変るたびにその場所が変ったと、いう。

問屋が廃止された後は、成道学校として利用された。 」

右の空き地が問屋場跡のようで、その左側に、蔵がある立派な屋敷がある。

二階は白壁、下半分が奥に三尺引っ込んだ格子造りの大きな家である。

玄関脇には、「土山宿油佐」の木札が掲げられていて、屋敷の左側の四辻の角に、

「問屋宅跡」の石柱が建っている。

「 油佐は、空地にあった問屋場を仕切っていた宿場役人を務めていた家である。

土山宿は、南土山村と北土山村と二つの村からなり、問屋場も、

こちらの南土山村と隣の北土山村の問屋場で、交代して務めていた。 」

|

|

| ||

四辻の隣に、「歴史の道東海道 京←東海道→江戸」の標札が建っていて、 その奥の青黒い漆喰壁と細い格子の建物は、土山宿本陣跡である。

「 土山宿本陣は、寛永三年(1634)、三代将軍徳川家光が上洛するに当り設けられたものである。

初代当主は、甲賀武士・土山鹿之助の末裔・土山喜左衛門で、甲賀忍者の末裔ともいわれる。

明治元年(1868)九月の明治天皇行幸の際、この本陣で誕生日を迎えられ、

御神酒とするめが下賜された、という。

明治三年(1870)、東海道の宿駅制度廃止により、廃業となった。<

土山家住宅 主屋・離れ・玉座・土蔵・米蔵が、令和四年に、国の有形文化財に指定された。 」

建物の左側に、「土山宿本陣跡」 の石柱があり、隣に、明治天皇聖蹟碑と歌碑が建っていた。

右側の「旅籠近江屋跡」 の建物は、旅籠風に思えたが・・・・

土山家住宅土(山宿本陣跡) 所在地 滋賀県甲賀市土山町北土山1628

JR草津線貴生川駅からあいくるバスで、近江土山行きで50分、近江土山から徒歩5分。

|

|

| ||

少し歩くと、左側に土山公民館があった。

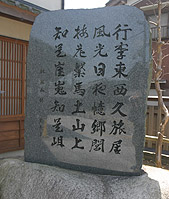

公民館の前に、林羅山の詩碑が建っている。

林羅山の詩碑

「 行李東西久旅居

風光日夜憶郷りよ(きょうりょ) (注)りょという字は門がまえの中に呂という字が記されていた。

梅花繋馬土山上

知是崖嵬知是岨

(意味)

東から西、西から東に続く旅をしていると、途中の色々な景色を目にする度に、

故郷のことを想い出す。

さて、今、梅花に馬を繋ぎとめてるのは土山というところである。

いったい、土山は、土の上に石がごろごろしているのだろうか。

石の山に土がかぶさっているのだろう。 」

道の反対側の駐車場には「土山宿」の大きな案内板が建っている。

その先の左側の漆喰壁の家は茶屋で、その先は交差点である。

交差点を越えると、吉川町で、江戸時代は北土山村だった。

右側にある大黒屋公園の井戸の前に、「大黒屋本陣跡」と、「土山宿問屋場跡」の石柱が並んで建っている。

石柱の左は空地で、そこに入る入口の左に、「高札場跡」の石柱が建っている。

「

土山宿は、宿場が出来た当初は土山宿本陣だけだったが、参勤交代で往来が増加したので、

当宿の豪商であった大黒屋立岡へ控本陣を命じた。

何時出来たのかはわからないが、土山宿本陣と同規模だった、と思われる。

公園の奥に、「明治天皇聖蹟碑」が建っているので、東海道が廃止されるまでは

あったことは間違いない。 」

|

|

| ||

境内に、高桑闌更の大きな句碑が建っている。

「 土山や 唄にもうたう はつしぐれ 」

高桑闌更(たかくわらんこう) は、加賀国金沢生まれで、

虚白禅師の師匠であった。

境内に、「巖稲荷神社跡」の石柱が建っているが、その近くに台座のようなものがあるので、

祠は燃失でもしたのだろう、と思った。

道はここで大きく右に曲がる。

向かい側の民家の前には、「土山宿陣屋跡」の石柱が建っている。

「 土山宿は、幕府が支配する天領だったので、幕府から派遣された代官などの役人が詰めていたが、 陣屋は、派遣された代官の自宅が使われることが多かった。 」

その先に流れる川は吉川で、渡る橋は大黒橋である.。

|

|

| ||

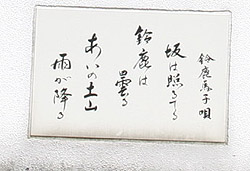

大黒橋には、鈴鹿馬子唄の一節と、それを表現した絵が陶板になって張られていた。

「

馬子唄に、 「 坂は照るてる 鈴鹿は曇る あいの土山雨が降る 」 と、いうフレーズがあるが、「あいの土山」 については、いろいろな説がある。

間の宿(あいのしゅく)と言ったことからという説や、藍染をやっていた、という説などである。

間の宿とは、幕府が設けた宿場から宿場まで距離が長いため、

大名などが休憩するために置かれた宿のことである。

土山は東海道が始まった当時は、宿場ではなかったが、坂下から水口まで距離が長かったので、

ここが間の宿として使われたことは間違いないと思われる。

馬子たちはそれをあいのしゅく土山と唄ったのだろう。 」

橋を渡って少し歩くと、「常明寺」の案内がある。

左折して百メートルほど行くと、「常明禅寺」の石柱があり、右折すると、常明禅寺の門に着いた。

「

常明寺には、森鴎外の祖父が葬られていたが、鴎外が墓参りに訪れると、墓が荒れ果てていたので、

住職に頼み、墓を整備した。

その後、祖母と母が葬られたが、昭和に入り、故郷の津和野の寺に移された。

現在は森白仙の供養塔が建つ。

この地方の俳諧の指導者だった虚白は、この寺の住持であった。

境内には、芭蕉の 「 さみだれに 鳰のうき巣を 見にゆかん 」 という句碑がある。 」

|

|

| ||

街道に戻る。

「 江戸時代、吉川町は旅籠は多く、少なくとも、七つはあったという。

隣の大門町に入ると、町家が少なくなったとある。

ここから五百メートル足らずで、国道1号線と合流することになるが、

江戸時代には愛宕町・辻町と続き、愛宕町に入ると、町家が増える傾向にあった、という。

ここは吉川町か、大門町のどちらの町なのだろう?。

ここからしばらく歩くと、左側に土山宿の大きな案内板がある。

「

辻町と滝町の北には、町家は半分か、三分の一程度を占めるだけだったが、

大中規模の旅籠が見られる。

その理由として、宿の西寄りに、御代参街道へ至る脇道があるため、と説明している。 」

ここまでくると、頻繁に見た旅籠跡の石柱は、まばらになった。

大きな案内板の反対側にある家前の「土山宿旅籠常磐屋跡」の石柱が私が見た最後の石柱である。

|

|

| ||

道は相変わらず、左右に蛇行しているが、大局的に見ると、右にカーブしている。

そんなことを思いながら、歩いて行くと、正面に道路、右側に白い塀のようなものが見えてきた。

近づいていくと、国道1号線で、白い塀のようなものは、土山宿の見付(宿場の出入口)である。

白い塀の中には、松が植えられ、常夜燈と「東海道土山宿」の石柱と、

「東海道土山宿」の説明板が建っている。

説明板「東海道土山宿」

「 土山町は、平安時代に伊勢参宮道が、鈴鹿峠を越える旧東海道筋を通るようになって以来。

難所を控える宿駅として発達してきた。

源頼朝が幕府を鎌倉に置くと、従来の京都中心の交通路は、京都と鎌倉を結ぶ東西交通路線が、

一層重要視されるようになり、武士の往来のみならず、商人・庶民の通行も以前に増して盛んになった。

特に、江戸幕府は、伝馬制度を整備し、宿駅を全国的な規模で設け、

土山宿は、東海道五十三次の弟四十九番目の宿駅に指定されてから、

宿場町として真の隆盛しはじめた。

宿場の主体をなしたのは御役町で、そこには公用人馬の継立てなどをつかさどる問屋場、

公用者の宿泊などのための本陣・脇本陣や、そのほか、公用にあたるものが住み、

幕府は御役町の保護のために、地子の免除、その他の特権を与えていた。

この御役町を中止に、一般の旅人のための旅籠や、店・茶屋などがあり、

全体が街道の脇に続く長い宿場町を形成していた。

平成七年三月 土山町教育委員会 」

国道を横断すると、右側の店と左の駐車場の間に細い道がある。

江戸時代の東海道は、国道1号を横断したところで、北西の方向に向かって道が続いていた。

その道は、松尾川(現在の野洲川)の渡し場に出て、舟で川を渡っていた。

道の左端に、二基の道標が建っているが、御代参街道の起点の道標である。

小さな方の道標には、 「右 北国たか街道 ひの八まんみち 」 と、刻まれている。

ここが、東海道と御代参街道との追分である。

「 お伊勢参らばお多賀へ参れ、 お伊勢お多賀の子でござる 」 と、謳われた御代参街道は、 多賀大社へ行く近道で、また、それを経由し北国街道や中山道にも通じ、 多賀大社にお参りする人々や近江商人などが行きかった道だった。

東海道は、方角的には駐車場の方向に続いていだと思うが、

道が失われていて歩くことはできない。

土山宿の終わりは、この道標ということにして、土山宿の歩きは終えた。

|

|

| ||

訪問日 平成十九年(2007)五月十一日