醒ヶ井駅から高宮宿まで歩く。 醒ヶ井駅から前回終了の「醒井宿 番場宿 へ一里」の道標で、県道17号を枡形状に右折して進む。 街道を進むと右側に「六軒茶屋跡」の木標が立っている。 江戸時代に六軒茶屋と 呼ばれた茶屋があった六軒町は少し賑やかに民家が並んでいる。 十年前までは 松並木が一部残っていたようだが、今は見あたらない。 また、昭和三十年頃まで は茶屋だった六軒の茅葺建物が軒を連ねていたが、今は一軒のみとなり、屋根は 茅葺きからトタン葺きに変わっている。

* 説明板 「六軒茶屋」

「 幕府の天領であった醒井宿は享保九年(1724)大和郡山領の飛び地となった。

藩主柳沢侯は彦根領の枝折との境界を明示するため、中山道の北側に同じ形の茶屋

六軒を建てた。 この六軒茶屋は中山道の名所となり、安藤広重の浮世絵にも

描かれている。 」

先に進むと中山道は国道21号に吸収され、国道に歩道がないので気を付け て歩く。 少し進むと左側に小さな地蔵尊が祀られている。 次いで右側に「一類狐魂等衆碑」がある。

* 「 江戸時代後期のある日、東の見附の石垣にもたれて、 一人の旅の老人が「母親の乳が飲みたい・・・」とつぶやいていた。 人々は相手にしなかったが、乳飲み子を抱いた一人の母親が気の毒に思い 「私の乳でよかったら」と自身の乳房をふくませてやりました。 老人は、二口三口おいしそうに飲むと、目に涙を浮かべ「有り難うございました、 本当の母親に会えたような気がします。」といい、 「懐に七十両の金があるので貴方に差し上げます」といい終わると、 母親に抱かれて眠る子のように、安らかに往生を遂げました。 この母親は、お金は頂くことはできないと、老人が埋葬された墓地の傍らに、 一類狐魂等衆の碑を建て、供養したと伝えられています。 」

丹生川(にゅうがわ)の丹生川橋を渡るが、 橋の手前の右側に壬申の乱・横河の古戦場跡の説明板がある。

* 「 壬申の乱は天智天皇の死後、長子の大友皇子を擁する 近江朝廷に対し、吉野に籠っていた皇弟の大海人皇子が皇位の継承をめぐり、 壬申の年(672)に起こした、わが国の歴史上最大の内乱です。 七月七日大海人皇子軍の本隊と大友皇子軍の本隊が、初めて息長(おきなが)横河で 激突、激戦の末、大友皇子軍が敗れた古戦場跡です。 」

中山道は河南交差点で、国道と分かれ、右斜めの道に入って行く。 この分岐点には木製の「中山道河南(かわなみ)の標識がある。 先に進むと右側の覆屋の中に地蔵堂が安置されている。

|

|

| ||

すぐ先を左に入ると真宗大谷派百寶山徳法寺がある。

左側の地蔵堂を過ぎると、左側に茶屋道館いっぷく場がある。

空家になった旧家を自治会が買い取り、当地の地名茶屋道と名付け、歴史的資料

を集めると共に中山道醒ケ井宿と番場宿の中間に位置するところから中山道散策

者のいっぷく場として中山道四百周年事業を記念して開館された施設である。

樋口集落には比較的古そうな家が点在している。 江戸時代の樋口村は

餡餅や饅頭が名物の立場でした。

樋口交差点で国道と交差するが、中山道は直進する。 狭い道に入っていくと

三吉地区である。

和佐川を越えると左側の長屋門の先の右側に真宗大谷派竹林山敬永寺がある。

* 「 古くは天台宗でしたが、顕如上人の頃に改宗しまし た。 寛文十三年(1673)東本願寺宣如上人より木仏御本尊を、後には一如上人より 親鸞聖人御影をそれぞれ下付されています。 」

敬永寺角を左に入ると八幡神社がある。 祭神は誉田別尊、素戔嗚命で、

江戸時代は門根村の産土神で、中山道分間延絵図には若宮八幡と記載されて

いる。

右側の息郷(おきさと)簡易郵便局前、次いで米原市米原地域福祉センターゆめ

ホールをを過ぎると県道240号の三叉路に突き当たる。 三吉分岐で、

この分岐点には木製の中北道標がある。

|

|

| ||

三吉分岐で、右に行くと米原ICだが、中山道は左折し、北陸高速道路の高架の下 をくぐるとすぐ右折し、三叉路を左に進み、左側の小公園を回り込む。 小公園には「中山道一里塚跡」の大きな自然石の石碑と一本の木が植えられて いて、手前に休憩ができるテーブルとベンチが置かれている。

* 説明板 「久禮の一里塚」

「 江戸へ約百十七里(459.5キロ) 京三条へ約十九里(74.6キロ) 江戸時代には

三十六町を一里とし、一里毎道の両側に盛土して塚が築かれていました。

川柳に「くたびれた やつが見付ける 一里塚」とありますが、旅人が腰を下ろ

して一息し憩の場としたことでしょう。 久禮の一里塚には右側(の塚)にとねり木、

左側(の塚)に榎が植えられていました。

平成七年七月 米原町史談会 」

中山道は一里塚を回るように右の細い道なので、車道を離れてそちらに入る。

久礼(くれ)分岐である。 街道沿いの左側に「中山道久礼」と記された木製標識が

ある。

右側には山が迫ってきていて、左右にくねくねと曲がりながら道が

続いている。 このあたりは久礼集落で、道の両脇には家はあるが数えられる程

である。

少し歩くと左側には家はなくなり、田畑が続く。 高速道路が近づいてくる。

樹齢百数十年のしだれ桜が街道の脇にあり、「今でも春になると見事な花を咲かせ

楽しませてくれる」 と地元の人が話してくれた。

一里塚から一キロ位か、人家が現れると右側の水準点脇に手書きの手作り木製

案内「ここは番場宿です」がある。 ここが番場宿の東見付跡で、番場宿の

江戸方(東)の入口である。

広重は木曽海道六十九次の中で番場としてこの東見付から見た宿内を描いて

いる。

|

|

| ||

右側の郵便ポストのある家の壁に「中山道番場宿よ!!」と書かれた木標が

ある。

道が少し曲がっているところの右側に「中山道番場宿問屋場跡」の

新しい石標が民家の低いブロック塀の上に乗っている。 その先左にカーブして

いる右側民家の塀の前にも「中山道番場宿問屋場跡」の石標がある。

少し歩くと車道が現れた。 交差点右角の道標には

「 米原 汽車 汽船道 」と刻まれているので、琵琶湖線(現東海道線)が開通した

明治二十二年(1889)以降に建立されたものである。

* 「 車道は県道241号であるが、もともとは慶長年間に 開削された深坂道である。 慶長年間に入り、北村源十郎が米原に湊を築くと、 中山道から米原へ通じる道が開削され、ここから米原へ出、湖岸を大津や塩津 まで船便が使わうことができるようになった。 これが深坂道である。 現在は 道幅も広がり、中山道に代わり、米原へ通じる地元の生活道路になっている。 」

交差点の右角にポケットパークがあり、「中山道番場宿」の石碑と右側に

中山道分間延絵図番場宿レリーフもあり、そこは座って休憩できるようになっていたので、

持参の駅弁を広げ食べた。

天保十四年(1843)の中山道宿村内大概帳には 、町並みは七町三十七間、上下番場

合わせて人口808人(男389人、女419人)、家数178軒、本陣1、脇本陣1、

問屋6、旅籠10軒である。 宿場は下町、仲町、上町の三町で構成されていて、

このあたりは宿場の中心の中町であるが一町余りと記録にあるので、

百数十メートルという短さだったようである。

* 「 慶長八年(1603) 番場宿本陣を勤める北村源十郎は

彦根藩の命により琵琶湖に米原湊を築き、次いで同十六年(1611) 湊と中山道を

結ぶ米原道を開削した。

これにより番場宿は九里半街道の終点として大いに賑わった。

大田南畝は壬戌紀行の中で「此駅にかっけ(脚気)の薬、あしのいたみに妙薬

などいへる看板多し」と著している。 」

|

|

| ||

交叉点の先、右側の民家前に「中山道番場宿脇本陣跡」、その隣の民家前に

「中山道番場宿問屋場跡」の標石があるのが脇本陣跡である。 脇本陣は

高尾家が勤め、問屋を兼ねていて、建坪は八十四坪でした。

そのまた隣の民家前に「中山道番場宿本陣跡」、その又隣の民家前に「中山道

番場宿問屋場跡」と「明治天皇番場宿小休所」の石碑、そのまた

隣の民家前に「「中山道番場宿問屋場跡」が並んでいる。

北村家が本陣を勤め問屋を兼ねました。

本陣の建坪は百五十六坪、門構え玄関付きでした。 前述したように

本陣を勤めた北村源十郎が米原湊を開発しました。

街道を挟んで向かいの車庫脇に欠けてしまった「中山道番場宿問屋場跡」の標石

がある。 番場宿の本陣、脇本陣、問屋場はいずれも標石のみで遺構は残されて

いない。

* (ご参考) 「 番場宿の歴史 」

「 番場宿は東山道が通る交通の要衡として、鎌倉時代には宿場の機能を果たしてい

たといわれる。 東山道は中山道より古い道であるが、中山道より東の山を通って

いた。 応仁の乱~戦国時代に入ると湖北の覇権をめぐり、このあたりで多くの

戦いが繰り広げられたが、近くにあった鎌刃城(かまはじょう)が要(かなめ)だった

ため、幾度も城主が変わった。 番場は鎌刃城の城下町として機能を果たして

いた。 現在の西番場地区(上番場村といった)が宿場の中心であった。

慶長年間になり、北村源十郎が米原に湊を築くと米原から下番場村

(現在の東番場地区)へ深坂道が切り開かれた。 寛永年間(1624~1644)に

中山道と深坂道の交差点の場所に西番場にあった中世からの番場宿を移し、

中山道の番場宿としたものである。 」

最後の問屋場跡を過ぎると左奥に続く蓮華寺の参道口があり、

その左角に「境内在故六波羅鎮将北条仲時及諸将士墳墓」、

「瞼の母番場の忠太郎地蔵尊」「南北朝の古戦場 蓮華寺」、

右角に「史跡 蓮華寺」の石柱が立っている。

名神高速道の高架をくぐると蓮華寺の勅使門(山門)があり、

勅使門の左側、参詣者入口前に石を敷き詰めた短くて小さな溝脇に、血の川

の立札が立っている。

* 説明板「血の川」

「 元弘三年五月、京都合戦に敗れた六波羅探題北条仲時公は、北朝の天子

光厳天皇及び二上皇・皇族等を奉じ、東国へ落ちのびるために中山道を下る途中

当地にて南朝軍の重囲に陥り、奮戦したるも戦運味方せず戦いに敗れ、本堂前庭

にて四百三十余名自刃す。 鮮血滴り流れて川の如し。 滴り流れて川の如し。

故に「血の川」と称す。 時に元弘三年五月九日のことである。 」

|

|

| ||

勅使門前の右側が駐車場で、参詣者は勅使門の左側の細道から入る。

本堂の正面に掲げられている寺額「蓮華寺」は後水尾天皇直筆の勅額で、

元禄五年十一月十六日御下賜されたものである。

本堂の前に「聖徳太子叡願の紅梅」の立札があり、紅梅が咲いていた。

隣に「 一族の果てし自刃もかくあらん 紅梅散り敷く蓮華寺の庭」 の立札

もあった。

* 「 蓮華寺は、千三百年前の昔(西暦655年)、推古天皇の 命により、聖徳太子が創建し、法隆寺と称していたが、 建治二年(1276)雷火にかかり焼失した。 鎌倉時代になり、弘安七年(1284)、 一向上人(法然上人の法曾孫)が鎌刃城主・土岐三郎元頼の帰依を受け、堂宇を 再興し、八葉山蓮華寺と改称して、時宗一向派大本山として隆盛しました。 その後、幾多の変遷を経て、現在は浄土宗になっている。 」

庫裏の前に大きな斉藤茂吉の歌碑が建っている。

* 「 松風のおと聴く時はいにしえの 聖のごとく

我は寂しむ 茂吉 」

斉藤茂吉は四十九世の和尚の門弟で、再三、寺に訪れたようである。

本堂の右側に重要文化財の宝篋印塔が一基建っている。

これは前述の開基鎌刃城主(九万三千貫領主)土肥三郎元頼公の墓という。

* 「 土岐元頼は室町時代の武将で、土岐成頼の三男である。 石丸利光に擁立され、明応三年(1494)、舟田の乱を起こし、兄の九代守護となった 土岐政房と対立して、翌年六月、政房と戦い、加納城を包囲するが敗れ、明応五年 (1496)城田寺城を包囲され、自刃したと伝えられる人物である。 」

本堂右手の山道を少し登ると、北条仲時以下四百三十二人の五輪塔が整然と 並んでいて、見るものを圧倒する。

* 説明板「北条仲時公並に四百三十余名の墓」 史跡

「 元弘三年五月七日(約六百三十余年前)京都合戦に敗れた六波羅探題北条仲時

公は北朝の天子光厳天皇後伏見華園二上皇を奉じて中仙道を下って番場の宿に

ついた時又南朝軍の重囲に堕り止むなく玉輦を蓮華寺に移し大いに戦いたるも

衆寡敵せず再び戦いに敗れ遂に本堂前庭に於て仲時公以下随士四百三十余名悉く

自釼す。 時の住職三代同阿上人深く同情し鄭重に葬ひその姓名と年令法名を

一巻の過去帳に留め更に一々その墓を建立してその冥福を弔ふ。 その墓はこの

奥にあり過去帳は重要文化財として宝物館に収蔵せられてゐる。

米原教育委員会・菊華会 」

|

|

| ||

この寺の住職は常駐しておられないとのことで、管理人に庫裏、庭園、本堂、

宝物館を案内して頂いた。

本堂内部は立派で厨子内に双像が安置され、その裏にある宝物館には国重文の

「陸波羅南北過去帳」、曼荼羅などが展示されていた。

本堂の裏には、浪花節などで有名になった番場の忠太郎の地蔵がある。

* 「 戯曲「瞼の母」を書いた作家の長谷川伸が、昭和

三十三年に、

「 南無帰命頂礼 親をたづぬる子には親を子をたづねる親には子をめぐり合わせ

給へ 」と祈願して建立された地蔵尊で、愛知岡崎の成瀬大吉の製作である。

番場の忠太郎は時代劇、母を訪ねての股旅もののヒロインで、この宿場の旅籠の

せがれという設定になっている。 地蔵尊や墓まで建てられているので、実在の

人物と思ったが、違っていた。 」

蓮華寺の梵鐘は銘文によると弘安七年(1284)に蓮華寺の二法師が諸檀家を廻って 勧進し、大檀家道日(土肥三郎元頼)の援助を得て鋳造されたもので、国の 重要文化財に指定されている。

再びガードをくぐって中山道に戻る。

右側に延宝六年(1678)の開基の真宗大谷派松風山法雲寺がある。

その先を右に入ると直孝神社がある。 藩主、井伊直孝を慕って、

寛永二十年に祭神として祀った神社である。

街道を進むと左側に地蔵堂があり、その先の左側の路傍には二体の地蔵尊が

祀られている。 ここには「←約2.0km 鎌刃城跡」の標識があり、

その先に長く延びる道がある。

そのまま街道を進み菜種川を渡ると西番場に入る。

渡り詰めの左側には「鎌刃城跡 ここより3キロ」の標識があり、

近くには鎌刃城跡の立派な案内板もあった。

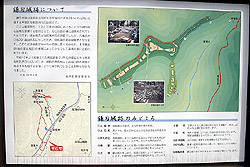

* 案内板「鎌刃城跡について」

「 鎌刃城は滋賀県坂田郡米原町番場の標高384mの山頂に位置する典型的な

戦国時代の山城です。 ここは戦国時代、江北と江南の境目にあたることから

鎌刃城も国境を警護する目的として、応仁の乱の頃には築城されていたようです。

城主堀氏は浅井氏の家臣でしたが、元亀元年(1570)織田信長に与したため、信長軍

の最前線基地となります。 このため浅井長政や一向一揆勢に度々攻められ、

木下藤吉郎(後の豊臣秀吉)の援軍によってかろうじて落城が食い止められて

います。

平成10年より実施された発掘調査で、門柱の礎石を伴う見事な

枡形虎口(出入口)や御影の礎石をはじめ中心部の周囲が高さ3mを越える石垣に

よって築かれていたことが明らかとなりました。

平成15年3月 米原町教育委員会 」

|

|

| ||

緩やかな上り坂を進むと右がわに北野神社がある。

* 「 寛平六年(894)菅原道真が 布施名越両寺へ下向の折、当地に立寄った縁で、死後に祀られた。 本殿は三間社流造軒唐破風付で間口一間三尺、奥行一間三尺である。 」

参道口の向いに「中山道 西番場」の石碑があり、碑には「古代東山道 江州馬場 駅(うまや)」と刻まれている。 東山道が通っていたころの馬場だった地名が 時代を経て、番場と名を変えていったようである。

* 「 西番場は古い東山道の時代から交通の要衡にあり、 東山道の宿駅で源義経も宿泊している。 江戸時代には上番場村だった。 戦国時代までは鎌刃城の城下町としての機能も果たしていたともいわれる。 米原に通じる深坂道が出来たことで、下番場村(東番場地区)に宿場が移された。 」

西番場公民館の敷地内に地蔵堂がある。 西番場には紅殻(べんがら)塗りの

元茅葺き屋根の旧家を今に残している。

右側に浄土真宗本願寺派楓樹山本授寺がある。

次いで右側に地蔵祠があり、自然石の地蔵尊が多数安置されている。

名神高速道路に沿って進み人家が途絶えると、左側に「中山道番場」の石碑があり、

ここで番場宿は終わる。

|

|

| ||

番場を出ると、道は緩やかな坂道になる。 小摺針の入口には二、三戸の家が

ある。 中山道は名神高速道路工事時に壊されて今はないので、名神高速道路に

沿って付けられた道を歩いていく。

上り坂をグングン進むと、名神高速道路の米原トンネルの上になる。

ここが小摺針峠(標高197m)の頂上で、米原市と彦根市の境である。

左側の金網越しに名神高速道路を走る車が見える。

下りになると右側に小さな祠(地蔵堂)と泰平水という湧き水があり、旅人の道中

安全を見守り、喉を潤してきた。

左右にうねる下り坂を進むとと三叉路で、ここを右折する。

この分岐点には新しい道標「右 中山道」「左 中山道」と古い道標があり、

古い道標の正面に「摺針峠 彦根」左面に「番場 醒井」右面に「中山道 鳥居本」

と刻まれている。

|

|

| ||

三叉路は右に行く道は広く、左は狭い。

分岐点からは再び上り坂になり、右側に「磨針一里塚跡」の標石がある。

摺針の一里塚跡で、江戸より百十八里目である。

数軒ある集落に入ると上り勾配は更に強くなる。 左側に正徳元年(1711)開基の

浄土真宗本願寺派

平野山称名寺があり、参道口に地蔵堂がある。

左側の称名寺を横目に見ながら上って

いくと、道が少し険しくなった所で、左の小高いところに民家がみえ、よく見ると

鳥居もある。 鳥居の前を通過する。 ここが標高百八十メートルの摺(磨)針峠

(すりはりとうげ)の頂上である。 鳥居は神明宮(摺針大明神)のもので、摺針峠

の地名の由来になった老婆を祀っている。

* 「 摺針峠の由来 」

「 その昔、諸国を修行して歩いていた青年僧が挫折しそうになってこの峠を通り

かかったとき、 大切な一本の針を折ってしまったので、石で斧を摺(す)って針に

しようとしている老婆を見て、老婆の苦労に比べたら自分の修行はまだまだ甘かった

ことを悟り、心を入れ替えて修行した。 青年僧はのちの弘法大師である。

弘法大師はその後再び、峠を訪れ、摺針大明神宮に栃餅を供え、杉の若木を植え、

「 道はなお学ぶることの難からむ 斧を針とせし人もこそ

あれ 」 と呼んだと伝えられます。 この後、この峠は摺(磨)針峠と呼ばれる

ようになりました。 」

|

|

| ||

鳥居の右脇に復元された望湖堂が建っていて、その前に 「明治天皇磨針峠御小休所」の石柱が建っている。 望湖堂は彦根藩が建てた公式接待所で、朝鮮通信使、公家、大名を始め、 明治天皇や皇女和宮が休憩された茶屋本陣である。 望湖堂の名は朝鮮通信使 の一員真狂(しんきょう)の揮毫した書に由来する。

* 説明板 「望湖堂跡」

「 江戸時代、磨針峠に望湖堂という大きな茶屋が設けられていた。 峠に行き

交う旅人はここで絶景を楽しみながら、「するはり餅」に舌鼓を打った。 参勤交代

の大名や朝鮮通信使の使節、また幕末の和宮降嫁の際も当所に立ち寄っており、

茶屋といいながら建物は本陣構えで「御小休本陣」と自称するほどであった。

その繁栄ぶりは近隣の鳥居本宿、番場宿の本陣が寛政七年(1795)八月、奉行宛てに

連署で、望湖堂の本陣まがいの営業を慎むように訴えていることからも推測される。

この望湖堂は往時の姿をよく留め、参勤交代や朝鮮通信使の資料なども多数保管

していたが、近年の火災(平成三年1991年)で焼失してしまったのが惜しまれ

る。 」

広重の描いた木曽海道六十九次「鳥居本宿」にも中山道の絶景の一つとして、 望湖堂が描かれている。 摺針峠には立場茶屋が多くあり、するはり餅が名物 だったようである。 旅人が「するはり餅」を頬ばりながら、眼下の風景を楽しんでいる 遠くに琵琶湖、手前には立派な茶屋の建物が描かれていて、琵琶湖が広く描かれて いるのは内湖がまだ干拓されていなかったためであろう。

* 「 摺針峠は琵琶湖から約百五十メートルの高さにあり、

琵琶湖、彦根を見下ろす絶景の地として、江戸時代のほとんどの案内記に記述

されていた。 「 近江輿地志略 」 には 「 眼前好風景なり。山を巡て湖水あり。

島あり。船あり。遠村あり。竹生島は乾の方に見ゆる。画にもかかまほしき景色

なり。 」 とある。

また、木曽路名所図会には「 此嶺(みね)の茶店より見下せば眼下に磯崎、

筑摩の祠(やしろ)、朝妻の里、長浜、はるかに向ふを見れば、竹生嶋、奥嶋(おき

のしま)、多景嶋(たけしま) 、・・ 湖水洋々たる中に行きかふ船見へて風色

の美観なり 」と著されている。 」

当日は湖面にもやがあり、竹生島などを見ることができなかった。

神明宮の鳥居の上にはうっすらした森があり、その中に小さなお堂があるので

御参りに寄る。

鳥居をくぐり、石段を登って行くと、 石段途中に「弘法大師のお手植え杉」

と刻まれた石標がある。

千二百年生き永らえた古杉だったが、落雷により切り倒

されたようで、周囲が八米にも及ぶ大きな切り口だけが残っていた。

|

|

| ||

神明宮(摺針大明神)の社殿は祠程度のものであった。

お祈りを済ませ、坂道を下ると先程分岐した車道に合流する。

ここが摺針峠西口である。 峠からの下りは曲がりくねったかなり急な坂道の

車道がある。 車道を下る方法もあるが、旧道が最近整備された。

右に大きく下ると左手に落石注意、動物注意の交通標識があり、その先の

左側に「旧中山道・鳥居本宿」の木製案内板が立っていて、青い手摺りの付いた

石段を下ると一旦車道に合流する。 一旦車道に合流し、左に進む。

すぐ先右の土道に入る。 ここには木柱の中山道道標がある。 車道は

大きくUターンするが、旧道はこれをショートカットして直線的に下ることに

なる。

急坂を下り、小さな木橋、次いで丸太橋を渡ると竹林になる。

摺針中継ポンプ場脇を抜けると右手に国道8号線が見えてくるがここでは

国道に出ず摺針峠からの車道を横断する。 分岐点には中山道の道標がある。

横断すると下矢倉旧道だが、この旧道はすぐ矢倉川に突当り、この先は通行不可で

あるので、川に突き当たったところで少し戻るようにして国道に出る。

この分岐点には「右中山道 摺針 番場 下矢倉町」の石柱道標がある。

鳥居本宿までは二キロ弱であるが、国道8号線は江戸時代の北国街道で、

長浜を経て越前へ向かう道である。 大型トラックや乗用車などがびゅうびゅう

飛ばしていき、道の向こうには新幹線も見える。

国道を左折して国道を歩き、矢倉川を渡る。

国道の区間は短く、中山道は橋を渡ると左側に「右中山道」の石柱道標があるので、

三叉路で左斜めの道に入っていく。 ここが鳥居本東口である。

|

|

| ||

旧道に入ると左側に大きな石柱が三本立っていて、正面の石柱には「おいでやす

彦根市へ」と刻まれ、各々の石柱の上には近江商人、旅人、虚無僧の像が乗って

いる。 京方面側には「またおいでやす」と刻まれている。

道の右手を見ると松並木の松が二本あり、

左側に「彦根八景旅しぐれ 中山道松並木(平成7年5月1日制定)」の看板が

あるが、それはおおげさで、松は若く本数も少ない。

右側に「中山道 鳥居本町」の標石があり、この辺りが鳥居本宿の江戸方(東)の

入口である。 鳥居本町に入ると古い建物が増える。

鳥居本宿は下矢倉村境から小野村境までの十三町(約1.4km)で、天保十四年

(1843)の中山道宿村大概帳によると、家数は293軒、宿内人口1448人(男726人、

女722人)、本陣1、脇本陣2、問屋1、旅籠35軒とあり、 旅籠の数は三十五軒

と近江路では最大であった。

* 「 鳥居本宿が設置されたのは寛永年間(1624~43)と遅く、

それまでは西隣の小野村が東山道以来の宿場でした。

琵琶湖と伊吹山の影響で雨が多く、また、関ヶ原に抜ける山道に差し掛かる場所だった

ことから、宿泊者が多かったのだろうといわれる。

鳥居本の地名はかつて宿内にあった多賀大社の鳥居に

由来し、朝鮮人街道や北国街道の分岐、彦根城下に通じる要衝として栄え、大い

に賑わい、鳥居本宿の名物赤玉、西瓜、合羽(柿渋の赤)は三赤(さんあか)と

いわれた。 」

左側に卯建を上げた虫籠窓を残している旧家がある。

左側に茅葺きの旧家があり、「棒屋跡」の木札を掲げている。

農耕具等の棒柄の製作や修理を生業にしていた家である。

|

|

| ||

街道を少し歩くと道が左にカーブしているところにきた。 その左側にある家は

白い漆喰の格子のある家で、かなり古いのではと思った。

そこから少し行くと枡形になり、右に大きくカーブした右側に

万治元年(1658)創業の赤玉神教丸の有川薬局がある。

* 説明板「赤玉神教丸本舗」

「 万治元年(1658)創業の赤玉神教丸本舗は、今も昔ながらの製法を伝えて

います。 有川家の先祖は磯野丹波守に仕え、鵜川氏を名乗っていましたが、

有栖川宮家への出入りを許されたことが縁で有川姓を名乗るようになりました。

近江名所図会に描かれたように店頭販売を主とし、中山道を往来する旅人は

競って赤玉神教丸を買い求めました。 現在の建物は宝暦年間(1751~1764)に

建てられたもので、右手の建物は明治十一年(1878)明治天皇北陸巡幸の時に

増築され、ご休憩所となりました。 彦根市指定文化財 」

店内に入ると赤玉神教丸が並べられている。 続膝栗毛の弥次さん喜多さんは ここに立ち寄り、狂歌 「 もろもろの 病の毒を 消すとかや この赤玉の 珊瑚珠(さんごじゅ)の色 」 と捻っている。

* 「 江戸後期の道中案内である「 木曾路名所図会 」に 「 此駅の名物神教丸、俗に鳥居本赤玉という。 此店多し・・・ 」 と書かれて いる。 赤玉は直径六ミリほどの丸薬で、腹痛や下痢止め薬で、一回十五粒を 服用するものだが、三百年以上も前から作っていたという記録が残る。 」

建物右側の門は本陣門に匹敵する立派な門で、その前に「明治天皇鳥居本御小 休所」の石碑があり、右手の建物は明治十一 年(1878)明治天皇北陸巡幸の際に増築され、休息所となりました。

|

|

| ||

有川家の左横から真直ぐ路地に入ると国道を渡った所に上品寺の鐘楼がある。

* 説明板 「上品寺と法海坊」

「 古くは天台宗に属していましたが、明暦二年(1651)浄土真宗本願寺派になりました

。 鐘楼に吊られている鐘は七代の了海(法海坊)が江戸市中を托鉢して作ったもので、

周囲には新吉原の遊女、花里、花緑姉妹等、協力した人々の名前が刻まれています。

了海の托鉢の様子は歌舞伎のモデルにある程有名で、第二次世界大戦でも供出される

ことはありませんでした。

街道に戻ると旧商家が多数残されている。 左側に旅籠米屋跡がある。

* 説明板 「湖東焼自然斎旧宅」

「 江戸時代米屋という屋号の旅籠で、ここに住む岩根治右衛門は若い頃より

井伊直弼の絵の師匠である中島安泰に学び、直弼から自分に自然であるように

と自燃斎(じねんさい)の号を賜り、絵付け師として精進してきました。 安政三年

(1856)に普請方の許可を得て、民間で湖東焼の絵付けを行っていましたが、

街道の往来が少なくなった明治初期に安曇川に移り明治十年(1877)に亡くなりま

した。 建物内にはかつての旅籠の風情を残しています。 」

右側に合羽所木綿屋跡がある。 本家合羽所木綿屋嘉右衛門という合羽を 形取った看板を軒下に吊り下げている。

* 「 合羽(かっぱ)は享保五年(1720)馬場弥五郎が創業した

ことに始まる。 楮(こうぞ)を原料とした和紙に柿渋を塗り込め、防水性を

高めた合羽は人気が高く、鳥居本合羽は雨の多い木曽路に向う旅人が雨具と

して買い求め、文化文政年間(1804~30)には十五軒の合羽所があった。

天保三年(1832)創業の木綿屋は鳥居本宿の一番北に位置する合羽屋で、江戸や

伊勢方面に販路を持ち、大名家や寺院、商家を得意先として大八車などに

覆いかぶせるシート状の合羽を主に製造していた。 合羽に刷り込んださまざま

な型紙が当家に現存している。 」

大田南畝は壬戌紀行の中で 「此駅にまた雨つゝみの合羽ひさぐ家多し と 記している。

|

|

| ||

すぐ先の左側に「中山道 鳥居本宿 本陣跡」の木札が金網に掲げ られていた。

* 「 鳥居本宿の本陣を代々勤めた寺村家は観音寺城六角氏の 配下にありましたが、六角氏滅亡後、小野宿の本陣役を勤めました。 佐和山城落城後、小野宿は廃止され、慶長八年(1603)鳥居本に宿場が移るととも に鳥居本宿本陣役となりました。 本陣屋敷の建坪は百三十七坪で、合計二百 一畳もある広い屋敷でしたが、明治になって大名の宿舎に利用した部分は売り 払われ、住居部分が昭和十年(1935)頃ヴォーリズの設計による洋館に建て直され ました。 敷地内の倉庫の扉は本陣門の門扉を流用したものです。 」

本陣の向いに沢山脇本陣があったが、早くに消滅。

本陣跡の先の右手に近江鉄道本線鳥居本駅がある。

この角の民家前辺りが高札場跡であるが、標識等はありません。

その向いが鳥居本宿脇本陣跡で、民家の庭に「脇本陣跡」の木札が置かれて

いた。

* 「 高橋家が脇本陣を勤め問屋を兼ねました。 建坪は 八十九坪でした。 残されている絵画によると間口の左三分の一ほどに塀があり、 その中央の棟門は脇本陣の施設で、屋敷の南半分が人馬継立を行う問屋場で、 人足五十人、馬五十疋が常備されていました。 」

その先の左側に文政八年(1825)創業の合羽所松屋があり、合羽形の庵看板を 掲げている。 ビニールやナイロンの出現により、鳥居本での合羽の製造は 1970年代に終焉し、今では看板のみが産地の歴史を伝えている。

|

|

| ||

南に向かって歩いていくと、信号交差点の右側に立派な常夜燈がある。

礎石の上に木造の常夜燈が乗っていて、桧皮葺き屋根は唐破風の寺院造りで、

屋根中央には擬宝珠を乗せた見事なものである。

この交差点を右に入ると右側に塞神社(さいのかみしゃ)がある。 道祖神であり

男の神様で、縁結び、安産、夫婦和合に霊験あらたかといわれる。

このあたりには、漆喰壁の家や卯達を揚げた家が点在しており、

近江路で古い家が一番残っているところで、

交叉点の先の右側に鳥居本宿交流館「さんあか」があり、

その先の右側には紅殻塗りで虫籠窓の旧家があるが、元呉服屋である。

紅殻塗りの旧家が点在する中を進み、左側の彦根警察駐在所を過ぎると、

右側に「長浜地蔵尊」と大きく書いたスチールハウスが建ち、

その中に小さな祠がちょこんと入っていた。

|

|

| ||

右側に浄土真宗本願寺派洞泉山専宗寺がある。

* 「 文亀二年(1502)及び天文五年(1536)の裏書のある開祖仏 を有する古寺で、聖徳太子が開祖と伝えられている。 山門前に「聖徳太子舊跡」の石碑、境内には聖徳太子堂がある。 聖徳太子は渡来の仏教を庇護し、布教したところから仏教の父と呼ばれました。 かつては佐和山城下町本町筋にあり、泉山泉寺と号していたが、 寛永十七年(1640)に洞泉山専宗寺と改め、その後この地に移転しました。 山門の右隣りに二階建ての太鼓門がある。 太鼓門の天井は石田三成の居城で あった佐和山城の遺構と伝わっています。 」

この先にも卯建の上がった白漆喰の家がある。

彦根鳥居本郵便局を過ぎると三叉路の右側に大きな道標が建っている。

右側の道は彦根道で、まっすぐが中山道である。 ここは彦根への追分で、

角には文政十年(1827)建立の道標「右 彦根道 左 中山道 京いせ道」があり、

ここから彦根城下迄は約一里である。

* 「 彦根道は二代目彦根藩主井伊直孝の時代に中山道と城下町 を結ぶ脇街道として整備されたもので、彦根から近江八幡を経て野洲に至る街道 である。 徳川家康が関ヶ原合戦に勝利し凱旋した街道で、その後の上洛に使用 されたところから上洛道と呼ばれ、参勤大名の通行は禁じられていた。 唯一許された朝鮮通信使が通ったところから「朝鮮人街道」とか「朝鮮人来朝道」ととも呼ばれました。 この朝鮮通信使は永和元年(1375)足利義満が派遣した日本国王使に対して、 李氏朝鮮が「信(よしみ)を通わす使者として」派遣したのが始まりです。 秀吉の朝鮮征伐で朝鮮通信使の派遣は一時途絶えましたが、家康が修復し、 慶長十二年(1607)に再開し、江戸時代に十二回来日しています。 」

彦根道追分辺りは鳥居本宿のもっとも南に位置し、ここは百々村((どどむら)

と呼ばれていた。 室町時代には百々氏の居館があり、江戸時代の記録では

百々氏の祖、百々盛通の菩提寺、百々山本照寺が建立されていた。

彦根道追分の先で、鳥居本の街並みは終わる。

鳥居本宿はここで終わりになる。

|

|

| ||

鳥居本宿から高宮宿までは約六キロの距離である。 鳥居本宿のはずれの彦根

道の追分道標を過ぎ、少し歩くと、道の両側から家がなくなった。

水のはった田圃が一面に広がり、植えられたばかりの稲がうつくしい。

左は山が迫り、名神高速道路、右側の田圃の彼方には新幹線が見える。

道は車一台分の狭さなのに、車が入ってくるので、ところどころで待避しすれ

違うという形になり、 歩いている私もそれに付き合わされることになり、危険

きわまりない。

近江路の中山道はこれから先、車が走る生活道路になっているので、このような

ことがしばしばあった。

旧小野村に入ると左側に「ここは彦根市小野」という標識があり、小野の集落に

入る。 土石流危険渓流の小野川を渡り、小野川に沿って進むと集落がある。

彦根インターから近いという感じを抱かせない古いただづまいを漂わせた集落で、

古い家もあった。

左側に小野こまち会館がある。 ここが小野小町の出生地といいます。

* 「 小野村は中世東山道時代の宿駅で有ったところから古宿

(ふるじゅく)と呼ばれました。 小野小町は六歌仙の一人で、絶世の美女として

知られている。

地元に伝わる郷土芸能小野町太鼓踊りの中には、小野小町が謡われており、

この地を誕生地とする伝承が今に残っている。 出羽郡の小野美実(好美)は

奥州に下る途中に、小野に一夜の宿を求め、ここで生後間もない女児に出会った。

美実はこの女児を養女にもらい受け、出羽國へ連れて行きました。 この女児が

小町といいます。 」

|

|

| ||

道の脇には小川が流れていて、花ショウブの色が鮮やかであった。

本町の池上家は江戸初期まで当地で、代々神授小町丸という赤玉の丸薬を、

製造販売していました。

同家に伝わる宝伝記には、「病気になった小野小町が薬神から授かって快気した薬

を池上家が譲り受けた。」と記されている。

向いの奥に慶長六年(1601)の開基の浄土真宗本願寺派寶法山安立寺(あんりゅうじ)

があり、山門は鐘楼門であるが、形が変則でおもしろいと思った。

集落の外れの左側に地蔵祠がある。 小野は小さな集落なので、あっという間に

終わる。

集落を抜けた右側に八幡神社の参道口があり、八幡神社の大きな石標と対の常夜

燈がある。

* 「 社殿はJR東海道新幹線高架をくぐった先に鎮座している。 創建年代は明らかではないが、寛文十二年(1672)銘の鯉口を残している。 現在の本殿は天保八年(1837)の建立、檜皮葺一間社流造の構造で、 屋根には千鳥破風、軒には唐破風が付き、組物の間には十二支の彫物が 施されている。 当地に伝わる市指定無形民俗文化財の郷土芸能「小野町太鼓 踊り」が奉納されるが、お囃子には小野小町が謡われている。 」

|

|

| ||

集落を過ぎると、人の気配もない寂しいところにでた。

しばらく進むと左側の道脇に六地蔵祠があり、この地方特有の地蔵尊が安置され

ている。

すぐ先の左側の地蔵堂には十五世紀後半頃に造立された小野地蔵

が安置されている。

(注)小生が訪問後、地蔵堂は建て替えられ、「小野塚」の石碑も建てられている。

* 「 小町地蔵は全高1.25mの自然石を利用して、阿弥陀 如来座像が浮彫りにされ、両側面にも彫り込まれている。 」

この辺りには明治中期頃まで小野前茶屋があり、多賀大社の参詣者で賑わった

という。

JR東海道新幹線のガードをくぐると、緩い下り坂になり、原町に入る。

右に入る小路があるが、この辺りが原村の一里塚跡だが標識等はなかった。

両塚とも塚の木は榎で、江戸より百十九里目である。

その先左側に「かくみや醤油」の看板がある家があり、その先に鳥居が見える。

|

|

| ||

原八幡宮参拝口の鳥居の下には「白髪塚」と「昼寝塚」の石柱がある。

鳥居をくぐって、神社に入る。

* 「 原八幡神社は應神天皇を祀り、 本殿は一間社流造り、間口五尺、奥行四尺で覆屋内に鎮座している。 聖徳太子 が物部守屋との戦いで勝利し、その時に被っていた兜が奉納されている。 」

境内の左奥に白髪塚と昼寝塚がある。 昼寝塚には、芭蕉の句碑があり、

「 ひるがほに ひるねせうもの とこのやま 」 と彫られて

いる。

* 説明板「ひるね塚」

「 俳聖・松尾芭蕉が、中山道を往来する旅人が夏の暑い日、

この涼しい境内地で、昼寝などしているつかのまの休息をしている「床」と

「鳥籠山・とこのやま 」 をかけて詠われたものと思われる。 」

左側の白髪塚には 「 恥じながら 残す白髪や 秋の風 」 と

刻まれた祇川居士(ぎせんこじ)の句碑がある。

* 説明板「白髪塚」

「 聖徳太子と守屋との戦い等、幾多の戦いの将士達をあわれみ、

蕉風四世・祇川居士(陸奥の人で、芭蕉の門人)が師の夏の句に対し、秋を詠んだ句

と思われる。 」

|

|

| ||

中山道に戻り進むと名神高速彦根ICの進入路の手前右側緑地に二基の石碑が

建っている。 手前は天保十五年(1828)建立の「天寧寺 五百らかん 江 七丁」

の石標で 奥は昭和二十九年(1954)建立の「はらみち」と

彫られている道標である。 また、「中山道 原町」と刻まれた新しい石標も立って

いる。

中山道は直進だが、ここを右折して北西へ一キロ行き、更に右へ三百メートル入ると

丘陵に曹洞宗萬年山天寧寺がある。 右側の境内からは彦根城下が一望できる。

* 「 天寧寺は十一代彦根藩主井伊直中(なおなか)による創建

で、本堂は文化八年(1811)の建立である。

直中に仕える腰元若竹が不義の子を身ごもったと知り激怒した直中はこれを手打

ちにした。 後にその不義の相手が自身の嫡子直清であったことを知り深く嘆き、

若竹と初孫の菩提を弔うために天寧寺を建立して手厚く供養した。

文政十一年(1828)建立の仏殿(羅漢堂)には本尊の釈迦如来像、十大弟子像、

十六羅漢像、五百羅漢像の計五百二十七躯が安置されている。 五百羅漢像に

詣でると、必ず思慕する故人の面影を見い出せるといわれる。

境内に井伊直弼公供養塔がある。 大老であった井伊直弼は江戸城桜田門外で

暗殺された。 供養塔には直弼が流した血が染みこんだ土や血染め衣装類を納めた

四斗樽が埋められている。 」

中山道は名神高速のガードを二ケ所くぐる。 中山道と中濠東西通りが交差

する正法寺町交差点手前の左側に多賀大社の常夜燈がある。 この常夜燈は

多賀神社東参詣近道のしるべとして多賀町中川原住人の野村善左衛門が発願し、

慶応三年(1867)二月野村善七が建立寄進したものである。 この常夜燈の

周りには「是より多賀みち」の道標の他、近くの寺院の道標も置かれている。

正法寺町の交差点を横断し、進んでいくと地蔵町に入る。 右手にせり出して

いる感じの深い社叢があり、常夜灯と「春日神社」の石標と鳥居がある。

* 「 地蔵町の鎮守で由緒創祀年代等不詳ですが、本殿は 一間社流造りで、宇多天皇を祀っている。 奥深いところに社殿があり、 名は分からないが、大きな木が聳えていた。 その前には溜池が有り、地蔵池 という。 」

|

|

| ||

フレンドマートを過ぎると右奥に矢除地蔵堂があり、地蔵菩薩と聖徳太子が祀 られている。 この地蔵尊が地蔵町の地名由来になっている。

* 「 日本に仏教が渡来すると聖徳太子は庇護者となりました。 しかし聖徳太子は仏教を排斥すべきとする物部守屋に追われ、この地に逃れ 身を隠しましたが、ついに発見され太子は矢を射かけられました。 すると金色に輝く地蔵菩薩が現れ敵方を撃退し、後には右肩に矢が射込まれ血の 流れた跡がある小さな地蔵が立っていました。 これが聖徳太子を救った矢除 地蔵です。 」

矢除地蔵堂の並びに浄土真宗本願寺派金鶏山勝満寺がある。

信号交差点左の手前に「金毘羅大権現是ヨリ十丁」の道標がある。

大堀町に入ると左側に標高150mの大堀山あり、芹川の橋に着く。

左側の小山は大堀山という名だが、鳥籠山(とこのやま)という説があり、

そばを流れる芹川は万葉時代には不知哉川(いさやがわ)と呼ばれた。

芹川に架かる大堀橋手前の左下に万葉歌碑がある。

「 犬上の 鳥籠の山なる 不知也川 不知とを聞こせ わが名

告(の)らすな 」 (万葉集巻十一・2710)

「 淡海(おうみ)路の 鳥籠の山なる 不知哉川 日のころごろは 恋つつ

もあらむ 」 (万葉集巻四・487)

上記の歌は不知哉川を読んだものである。

芹川を大堀橋で渡る。 往時は徒歩渡しでした。

大堀交差点を横断すると右手の丘が旭森公園である。

公園前に「中山道旧跡床の山」の石碑があり、

側面に芭蕉の句「ひるがおに 昼ねせうもの 床の山」が刻まれている。

もう一面には「鳥籠山につきましては、往々異説がありますが、

旧跡を残す意味に於いてこの場所に建立しました。」と刻まれている。

|

|

| ||

次いで右側に地蔵堂があり、亀甲山の斜面に多数の地蔵尊が祀られていて、色どりの

よだれかけが印象的だった。 また、亀甲山の山腹には石清水神社が鎮座している。

飛鳥時代からこの地に祀られている古社で、祭神の神功皇后は応神天皇を

胎内に宿しながら三韓と戦い、無事安産したところから武勲守護の神、

安産の神として参拝祈願する人が絶えないという。

数歩歩くと、右側に常夜燈があり、左側には 「 是より多賀みち 二丁」 の道標

がある。 多賀みちとは、多賀神社(多賀大社)への参道である。

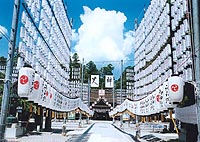

* 「 多賀神社の歴史は古く、 和銅五年に撰上された古事記に、 「 伊邪那岐大神は 淡海の多賀に座す 」 とあり、それ以前にあったと思われる古い神社である。 伊勢参拝が盛になった江戸後期には「 お伊勢七たび熊野へ三度お多賀様 へは月詣り 」 と謡われ、お伊勢さんの帰りにはここへ立ち寄る人が多かった という。 前述の俗謡は、伊勢神宮の祭神が天照大神、多賀神社の祭神は 天照大神の親にあたる伊邪那岐神であるからである。 昭和二十二年、それまで の「多賀神社」から「多賀大社」に改称した。 多賀神社では、八月三日~五日 の午後七時~十時、万灯祭という行事が行われる。 写真は数年前の八月三日に 訪れたときのものである。 提灯に寄進者の名が記されているが、芸能人の名もあった。 夜までいなかった ので、提灯に照らされる幻想的な風景には出会えなかったが、すごいスケール のものだと、感心した思い出がある。 一度は訪れるとよいところだろ う。 」

|

|

| ||

道の右手にある石清水(いわしみず)神社の祭神は第十六代応仁天皇とその母 神功皇后(息長帯姫命)で、飛鳥時代よりあったとされる古い神社である。

* 説明板「石清水神社」

「 石段を登った亀甲山の山腹に鎮座する石清水神社は古く飛鳥時代からこの地

にお祀りしている神社で、武勲守護の神、また安産の神として参拝、祈願する人

が絶えない。 祭神の神功皇后は応神天皇を胎内に宿しながら三韓との戦いに

出陣、肥後国(佐賀、長崎県)松浦で無事安産されたといういわれから

安産祈願「鈴の緒」を拝受する人が多い。 本殿の建築時代は不詳、拝殿は

明治9年5月改築。 大祭は春(4月)秋(10月)である。

大堀町史跡顕彰委員会 」

石段の途中に「能楽の扇」を埋めたといわれる扇塚がある。

* 説明板「扇塚」

「 能楽喜多流(北流)は、江戸時代の井伊藩の手厚い保護を受け、この地で

発展した。 9代目家元、健志斎古能(号湖遊)は隠居したのち数年間彦根にいて

多くの門人の育成と能楽の発展に力を尽くした。 いよいよ彦根を去り江戸に帰る

とき門人たちの所望に応じて記念に「面と扇」をあたえた。 その面影を残す

ために、門人たちはこの地に塚を建てたのである。 もともと一対だったと

おもわれるが面塚の行方は わからない。

右側面 享和元年(1801)酉夏 喜多古能

左側面 豊かなる時にあふぎのしるしとしてここにもきたの名を残しおく

大堀町史跡顕彰委員会 」

神社の駐車場に鉄板で蓋をされたコンクリートの丸い井戸があった。

* 説明板「かどや」跡地と井戸の由来」

「 石清水神社前に「かどや」という「お休み処」があった。 およそ200年

前に建てられ、用材は欅を「チョンノ」(鉋かんなの一種)で削り、くぎは使われ

ていない。 内部は幾組もの客が休憩できるように多くの小部屋に分かれて

いた。 井戸は岩を掘り下げて、井戸側はなく、岩の間からにじみ出た水で

文字どうり「石清水」であった。 江戸時代旅人達がこの石清水を沸かした

お茶で喉を潤し、一夜の宿で旅の疲れを休めた。 」

街道を進むと右側に浄土真宗本願寺派鳥籠山唯称寺がある。

* 説明板「鳥籠山唯称寺(ちょうろうざんゆいしょうじ)」

「 室町時代以前は天台宗で唯称庵と呼ばれて

いたが、永正年間(1504~21)に改宗し、唯称寺と改まる。 寛永二年(1625)に

火災により本堂や庫裏焼失するも、元文弐年(1737)に第7世釈浄航によって

再建され今日に至る。 (中略) 当寺には彦根市指定文化財の絹本着色

浄土変相図と刺繍阿弥陀来迎図の二幅の軸がある。 」

先に進むと右側の角に「右彦根道 左すぐ中山道」の道標があり、

この道を進むと彦根口に出る。

その先の右側に大堀家地蔵堂がある。

「 建久元年(1190) 上洛する源頼朝は芹川の渡しあたりで 体調を崩し、久我弥九郎宅(現大堀家)で療養し、病平癒を願い、地蔵菩薩祈願 の壇を築いたといわれる。 」

近江鉄道の踏み切りが見えてくると、高宮宿である。 近江鉄道本線踏切手前の右側に多賀大社常夜燈と「中山道高宮宿」の道標があり、 ここが高宮宿の江戸方(東)入口で、高宮宿に到着である。

|

|

| ||

「中山道高宮宿」の道標には「←高宮の街 鳥居本町→」とある。

高宮宿は、犬上川の右岸に位置し、古代から「高宮郷」として開けた土地で、

戦国時代には市場も立ったというところである。 江戸時代に入ると、多賀神社

の門前町として参詣者を集めただけでなく、麻織物の産地として全国に知られ

宿内には名産高宮布を扱う問屋や小売店が軒を連ね大いに賑わいました。

天保十四年(1843)の中山道宿村大概帳によると高宮宿の長さは十五町二十三間

(約1.6km)で、家数は835軒、宿内人口3560人(男1755人、女1805人)、

本陣1、脇本陣2、問屋場1、旅籠23軒と、あり、中山道では本庄宿に次ぐ

二番目の大きい宿場であった。

近江鉄道本線を中仙道踏切で横断すると高宮町大北交差点に出る。 右はJR

東海道本線南彦根駅、左は近江鉄道本線高宮駅で、中山道は直進する。

交差点を横断すると右側に明治三十三年(1900)造立の大北の地蔵尊がある。

説明板「木之本分身地蔵(大北の地蔵さん)」

「 お地蔵様は石造が一般的であるが、この大北地蔵はめずらしく木彫りに

彩色されたものである。 側には明治三十三年四月の記で、「木之本分身地蔵

菩薩」と書かれた石柱があり、木之本の淨信寺にある眼病のご利益で名高い

木之本地蔵の分身といわれている。 しかし、その由来等についての古文書は

残念ながら不明である。 高宮街づくり委員会 」

この先には古い家並みが続いていた。 右側には高宮神社があった。 ここのお祭りは大きな太鼓を使用するので有名である。

* 「 高宮神社は鎌倉時代中期に建てられたと伝えられる

古い神社で、古くは十禅師宮とか、山王権現と呼ばれた。 明治五年に

現在の高宮神社と改称された。 本殿は延宝六年(1678)の建立、随身門は

嘉永二年(1849)のものである。

高宮神社の春期例大祭は高宮の太鼓祭として知られ、毎年四月に行われる。

高宮十七町より一町が神輿、八町が太鼓、全町が鉦(かね)を繰り出す。

なかでも胴回り6メートルの大太鼓は圧巻です。 」

随神門横の笠砂園に嘉永三年(1850)建立の芭蕉句碑 「 をりをりに 伊吹を見てや 冬籠 」 がある。

* 「 この句は芭蕉四十八歳の時、伊吹山麓 にあった大垣藩士で門人の宮崎千用(せんよう)宅に立ち寄った時に詠んだ句 で、ここで冬を迎える為、雪囲いを立て、風除けを作って冬籠り(ふゆごもり) をしました。 」

参道の左(西)側の長い塀と白壁の蔵がある豪壮な旧家は元庄屋屋敷で ある。

|

|

| ||

神社の前の建物は高宮布の問屋であった 旧布惣(ぬのそう、現、座・楽庵)である。

* 説明板「高宮布の布惣跡」

「 高宮布は高宮の周辺で産出された麻布のことで、室町時代から貴族や

上流階級の贈答品として珍重されていました。 高宮細美(さいみ)とも近江上布

(じょうふ)とも呼ばれ、江戸時代になってからも高宮はますます麻布の集散地と

して栄えました。 布惣では七つの蔵に一ぱい集荷された高宮布が全部出荷され、

それが年に十二回

繰り返さなければ平年でないといわれたと聞きます。 現在五つの蔵が残っており、

当時の高宮嶋の看板も現存しています。 」

このあたりは宮町、次いて高橋町の表示にかわった。 古い家並みが残って いる。 歩いて行くと、正面に滋賀銀行、そして、左に鳥居が見えた。 手前の右側に提灯を製造販売している馬場提灯店があり、「中山道高宮宿」と 描かれた提灯を店先に掲げている。 店頭の提灯がいろいろな色彩や 形でおもしろかった。

|

|

| ||

高宮宿のほぼ中央部の高宮鳥居前交差点の左(東)へまっすぐのびている道 は多賀大社への表参道である。 多賀道と呼ばれ、中山道との角に、多賀大社 の大鳥居が聳えている。 鳥居は高さ十一米、 柱の直径一.二米、柱間八米と いう大きさの石造鳥居である。

* 説明板「多賀大社鳥居(一の鳥居)」滋賀県指定有形文

化財(昭和40年8月9日指定)

「 多賀大社から西方約四キロメートルの表参道の面して位置する石造明神鳥居

は、同社の旧境界域を示している。 多賀大社の創立は、奈良時代に完成した

「古事記」や平安時代に編纂された「延喜式」にも見られる。 一の鳥居は

社蔵文書に「寛永十二年三月鳥居着工」の記述があり、社殿が元和元年(1615)

の火災の後、寛永年間に造営されているので、この時に建立されたものと

考えられる。 この鳥居は円柱を内転びに建て、頂上に反り返り付きの島木と

その上に笠木をのせ、やや下がったところに貫を通して、中央に額束を据える

明神鳥居形式で、現存する鳥居の中で最も多い形式の一つである。 県下の石造

鳥居としては、構成する部材は太く、均整がとれて古式を示し、また、最大の

ものであって、建立年次が明らかな点で貴重な遺構である。

平成十三年三月 滋賀県教育委員会 」

「木曽路名所図会」にも一の鳥居の姿が載せられており、寛永十二年(1635)

に建立されたものであることはまちがいないだろう。 傍らには「 是より多賀

みち 」と刻まれた道標がある。

また、尚白の句碑があり、 「 みちばたに 多賀の鳥居の 寒さかな 」

と刻まれている。 尚白は松尾芭蕉の弟子で、大津の医師のようである。

鳥居をくぐった右側には大きな常夜燈があり、常夜燈の背には石階段が設置されて

いて、灯火を入れにゆくためと思うが、めずらしいと思った。

鳥居から多賀道を少し入った右側に妙蓮寺がある。

* 「 初めは天台宗であったが、教如(真宗大谷派初代門跡)が、関東からの帰途、 関ヶ原で石田三成に阻まれ危機に瀕していたところを道場の信者に保護された。 その恩賞として、慶長十六年(1611)道場から寺院にとりたてられた、と 伝えられる。 本堂は文教三年(1820)の建立で、敷地は広かった。 」

鳥居から少し歩いた右側の小林家住宅前に「俳聖芭蕉翁旧跡紙子塚」の石碑が 立っている。 松尾芭蕉は、貞享元年(1684)の冬、寺に泊まる予定であったが、 予定が変わり、縁あって 現在、小林家が住んでおられる家に一泊した。

* 説明板「芭蕉の紙子塚」

「 たのむぞよ 寝酒なき夜の 古紙子 」

貞享元年(1684)の冬、縁あって小林家三代目の許しで一泊した芭蕉は、自分が

横になっている姿の絵を描いてこの句を詠んだ。 紙子とは紙で作った衣服のこと

。 小林家は新しい紙子羽織を芭蕉に贈り、その後、庭に塚を作り古い紙子を

収めて紙子塚と名付けた。 高宮街づくり委員会 」

|

|

| ||

紙子塚の少し先、円照寺の手前にやや小ぶりの連子格子の家が塩谷脇本陣跡で ある。

* 説明板「脇本陣跡」

「 江戸時代高宮宿には二軒の脇本陣があり、その一つがこの地におかれた。

門構、玄関付き、間口約14m、建坪約244㎡であったという。 門前は領主の

禁令などを掲示する高札場になっていた。 ここの脇本陣役は道中奉行の支配下

にあり慶長十三年(1608)からは人馬の継立、休泊、飛脚、街道の維持管理を

行う問屋を兼ねており問屋場とも呼ばれていた。

高宮街づくり委員会 」

すぐ先の左側には旧本陣の小林家で、表門のみが遺構として残っている。 住居の隣は貸駐車場になっていたので、広さは実感できた。

* 説明板「本陣跡」

「 江戸時代の参勤交代により大名が泊まる施設(公認旅館)を各宿場に設けた

のが本陣である。 構造も武家風で、玄関・式台を構え、次座敷・次の間・

奥書院・上段の間と連続した間取りであった。 高宮宿の本陣は、一軒で門構え

・玄関付で、間口約27m、建坪約396㎡であったという。 現在では表門

のみが遺存されている。 高宮街づくり委員会 」

向いに明治天皇が宿泊されたという円照寺がある。 正式名は 浄土真宗本願寺派三光山円照寺。 山門前に明治天皇行在所聖跡碑がある。

* 説明板「円照寺」

「 明應七年(1498)、高宮氏の重臣、北川九兵衛が剃度して釈明道となり仏堂を

建立したのが起源。 元文五年(1740)には火災で本堂は焼失したが、九年の歳月

を費やし再建された。 境内には、明治天皇ゆかりの「止鑾松」と呼ばれる松の

木(二代目)や老紅梅の垣の中に徳川家康が腰掛けたとされる「家康腰懸石」がある。

高宮街づくり委員会 」

* 「止鑾松(しらんのまつ)」

「 明治天皇が北陸東山御巡行帰途の明治11年11月11日に円照寺に宿泊

された。 ところが松の木が邪魔して乗り物が通れなくなり、木を切ることに

なった。 その時、住職が松の木の命を惜しんで抵抗したので、天皇にお伺いを

立てると「歩くことなどいとわない」と返事され、その前で乗り物を止め、

御座所まで歩かれた。 住職は、この松が天皇の乗り物の鑾(らん)を止めたので

止鑾松と名付けた。 現在の松は二代目である。 」

* 「家康腰懸石」

「 境内には、家康が元和元年(1615)大阪夏の陣に向かう途中、このお寺に寄り、

腰を下ろしたといわれる腰懸石がある。

小さな石で名石でもなんでもないが、家康が偶然座ったことで今日まであるのは

偶然といえば偶然と思った。 」

もう一つあった脇本陣はこの先にあったようだが、どこかなのか確認できなかった。

やがて、高宮宿は終わる。

|

|

| ||

番場宿 滋賀県米原市番場 JR東海道本線米原駅タクシーで10分。

鳥居本宿 滋賀県彦根市鳥居本町 近江鉄道鳥居本駅下車。

高宮宿 滋賀県彦根市高宮町 近江鉄道高宮駅下車。

(所要時間)

醒井宿 → (1時間) → 番場宿 → (1時間20分) → 摺針峠 → (40分)

→ 鳥居本宿 → (1時間) → 小野集落 → (1時間) → 高宮宿