中山道を熊谷宿から深谷宿まで歩く。

深谷宿は、熊谷から二里半九町の距離で、江戸より九番目の宿場である。

熊谷宿から深谷宿までは約四時間の行程であった。

宿場の長さは約千八百メートルで、、

天保十四年(1843)の宿村大概帳によると、宿内人口1928人、家数525軒、本陣1、

脇本陣4、旅籠80軒である。

◎ 熊谷宿から深谷宿

国道17号線の鎌倉町交叉点を出発

すると右側に八木橋デパートがある

「 旧中山道は、八木橋デパートの中を通っていた。

熊谷は、第二次世界大戦の空襲により、往時の町並みは消失してしまい、

その後の区画整理により、

道は拡張され、旧中山道も銀座一丁目交叉点から、八木橋

デパートの先までは、残っていない。 」

デパートの外庭の国道に沿ったところに、

「旧中山道」の石碑と、宮沢賢治の文学碑がある。

宮沢賢治の文学碑には、

「 熊谷の 蓮生坊がたてし碑の 旅はこば 泪あふれぬ 賢治 」

と、刻まれている。

百貨店の中をそのまま通り抜け、反対側に出ると、「一番街」 という商店街があるが、

その通りが中山道である。

一番街は、戦前から戦後にかけて、繁盛したが、

駐車場のある郊外の大型ショッピングセンターに客を奪われ、かっての賑わいはない。

|

|

| ||

石原南交叉点で再び、国道17号に合流する。

石原一丁目歩道橋交叉点

のあたりは、東武鉄道妻沼線のガードがあった所である。

右側の「かめの道」とある公園が、鉄道の跡地で、リリーフには、鉄道が描かれている。

「 妻沼線は、熊谷線ともいわれ、戦時中に群馬県太田市 の中嶋飛行機に資材を輸送するため建設が進められたが、 戦後、妻沼から先の工事が中止され、1983年に赤字のために廃線となった。 )

境内には、江戸末期に建てられた、「ちゝぶ道」・「秩父観音順礼道」・ 「寶登山(ほどさん)道」 と、刻まれた、三基の道標が建っている。

「 左側の道標は、明和三年(1766)の年号が入っていて、

「 ちゝぶ道 志まぶへ 十一り 」 とある。

中央の道標は、 「秩父観音順禮道」 の下に、 右 「一ばん四万部寺へ 」・

左 「たいらミち十一里 」 とある。

左側の道標は、 表に 「宝登山道」・ 裏面に 「是ヨリ八里十五丁」 とあり、

登山記念に、江戸講が建てたものである。 」

「埼玉県指定旧蹟 秩父道志るベ」 と、書かれた石碑が建っている。

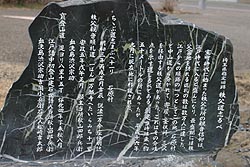

石碑 「埼玉県指定旧蹟 秩父道志るベ」 文面

「 室町時代から始まった、秩父札所の観音信仰は、

江戸に入ると盛んになり、最盛期には、秩父盆地を訪れる巡礼の数は、数万人に達した。

江戸からの順路の一つとして、この地、石原村で、

中山道から分かれて、寄居・釜伏峠・三沢を経由する秩父道があった。

これは、その分岐点を示す道しるべである。

創建当時は、東へ約五十メートルの所にあったが、

平成十六年九月に現在地に移設された。

ちゝぶ道志まぶへ十一り 石原村

明和三年丙戌正月吉辰 説法一万余座快明誌

秩父観音順礼道 一ばん四万部寺へたいらみち 十一里

安政五年戌午正月 願主当所秋山四郎兵衛

血洗島渋沢宗助

寶登山道 是ヨリ八里十五丁 弘化四年丁未秋八月

江戸講中初登山建石世話人当所秋山四郎兵衛

血洗島渋沢宗助吉岡小兵衛石工人松崎吉太郎

|

|

| ||

熊谷は第二次世界大戦までは繊維産業で栄え、この石原集落(旧石原村)にある

日本有数の製糸会社・片倉工業の熊谷工場は、ピーク時には五百人近い女子工員が

いた。

しかし、産業の海外移転で1994年に閉鎖になり、現在は片倉シルク記念館になっている。

熊谷警察署前交叉点で、広い道と交差する。

石原北交叉点を過ぎると、国道と分かれて、左斜めの道に入るのが、中山道である。

左側の新島自治会館手前に、新照寺、 右手に、

江戸から二十六里の植木(新島)一里塚がある。

説明板 「一里塚跡」

「 この一里塚は、旧中山道の東側に築かれたもので、今でも高さ十二メートル、

樹齢三百年以上のけやきの大木が残っています。

慶長九年(1604)、江戸幕府は、江戸日本橋を起点に、東海道・中山道など、

主要な街道沿いに旅の道のりの目印とするため、一里(約4キロ)ごとに、

一里塚を設けました。

当時は中山道の両側に、五間四方の塚が築き、榎などが植えられた、といわれてますが、

、西側の石原分の塚は現在残っていません。

宝暦六年(1756) の 「道中絵図」 には、

熊谷地区では、久下新田・柳原(現在は曙町)と、新島に一里塚が描かれ、

「 榎二本つづきづく 」 とあるが、

現存する新島の大木は、不思議なことに、けやきです。

平成十二年九月 熊谷市教育委員会 」

新島自治会館の手前左側に、「旧蹟 忍領石標」 と、書かれた標柱の横に、

忍(おし)藩の境界石がある。

忍藩の境界を示す柱は、最初は木製であったが、

利根川の酒巻河岸から、五十人が二日かかって運んだ、といわれる石材を使って、

建替えられた、といわれる。

説明板 「忍領石標」

「 「従是南忍藩」 と刻まれた、この石標は、

忍藩が、他藩との境界を明らかにするため、

藩境の十六ヶ所に建てられたものの一つです。

始めは、材木を用いていましたが、

安永九年(1780)に、石標として建て直されました。

その後、明治維新の際に撤去されることとなりましたが、

昭和十四年に、この石標が再発見されると、保存の道が講じられ、

元の位置に再建され、現在に至っています。

また、大字石原字植木には、「従是東南忍藩」 と彫られた石標が、

もう一基ありましたが、そちらは現存していません。

平成十三年十一月 熊谷市教育委員会 」

その隣は、浄土宗松原院 浄観山新照寺で、門の左に地蔵像などが祀られていた。

|

|

| ||

宮塚古墳通りを横断して、三叉路を右方向に行くと、国道17号に合流する。

日本橋より70kmの標識がある。

陸橋を横断して、反対側に出て、右斜めの県道264号に入る。

この先で、国道17号の熊谷バイパスを横断するが、その手前に筋交橋がある。

「 江戸時代にはここから川越えをしていた。

玉井窪川越場の跡で、現在は川はないが、安政二年(1855)に出された五街道細見に、

「 満水のときは往来を人足で渡す 」 とあるので、難所の一つだったのであろう。

バイパスを横断すると、水が流れる集落がある。

石丸病院の先の右側に、庚申塔が数基道脇にあり、奥に地蔵堂などがある。

道に面した左の大きい石には、「庚申」、下に 「玉井邑(たまいむら)」

の文字が見えた。

右の小さなのは、一般的な絵柄の庚申塔である。

奈良用水を過ぎ、信号交叉点の二つ目を左折すると、JR籠原駅がある。

交叉点を越えると、左側に、「明治天皇御小休所地」の石柱が建っている。

ここは、江戸時代の「志がらき茶屋本陣跡」 である。

|

|

| ||

右側に地蔵尊があり、新堀北交叉点を直進すると、

右側に、鬼林稲荷大明神がある。

東方町二丁目交叉点を過ると、右側に御嶽神社がある。

この道、県道264号は国道17号と平行しているので、多くの車が流れ込んできている。

道巾が狭いため、歩道は暗渠の上に、造られている。

車が多い上に狭い歩道で、怖い思いをして歩く。

このあたりは、東京のベットタウン化して、

昔のような武蔵野を感じさせる雑木林はなくなってしまている。

途中の民家に石仏が置かれているのを数ヶ所見た。

このあたりは昔のままである。

右手に熊野大神社の鳥居と参道が見えてきた。

この先、右に行く道は、中瀬道である。

その先の右側に立派な鳥居があり、大きな石碑がいくつか建っていて、

その一つに、「霊場開基盛心行者百年祭」とある。

その奥に、御嶽神社(木曽御嶽遙拝所)の社殿が建っている。

「 江戸時代、庶民の生活が豊かになると、

伊勢神宮や善光寺詣りに加え、富士山や御嶽山などに、

講を結成し、集団で御参りするようになった。

御嶽山の霊場開基で、江戸時代に有名なのは、

尾張の覚明行者と、武蔵の普寛行者である。

碑に書かれている、盛心行者も、御嶽教布教に携わった人なのだろう。

|

|

| ||

右側の愛宕神社と、幡羅中学校前の道を入ると、黒門、そして、三門(山門)がある

国済寺がある。

この寺は、深谷城の前身の 庁鼻和(こばなわ)城址 である。

奥州管領の上杉憲英が城 (というより、館のほうがふさわしい)

を構えた跡といわれ、境内は広く樹木が多い。

説明板 「国済寺」

「 関東管領・杉憲顕(のりあき)は、十三世紀末、新田氏を押さえるため、

この地・庁鼻和(こばなわ)に、六男の憲英(のりふさ)をつかわし、

館を築かせました。

憲英は、のちに、奥州管領を任じられました。

以後、憲光・憲長と、三代、この地に居住しました。

館は、一辺百七十メートルの正方形で、外郭を含めると、

二十八ヘクタールあります。

康応二年(1390)、高僧・峻翁令山禅師(しゅんのうれいざんぜんじ)を招いて、

館内に、国済寺を開きました。

本堂裏に、当時の築山と土塁が残っています。

天正十八年(1590)に、徳川家康から、寺領三十石の朱印状を下付されています。

文化財に、令山禅師と法灯国師の頂相、黒門、三門、上杉氏歴代の墓などが、

指定されています。

昭和五十七年三月 深谷上杉顕彰会 」

寺の正面は国道側で、黒門、そして、三門(山門)があり、

三門は、深谷市の指定文化財になっている。

本堂の裏に、応永十一年(1404)八月二日の没年を記した、

憲英の墓など、上杉家三代の墓がある。

|

|

| ||

◎ 深谷宿

中学校の先から、松などの樹木が道に植えられている。

これらは、俗謡に詠われた深谷の並木を復元したもので、総延長は約一キロである。

説明板 「深谷市中山道ふるさとの並木道」

「 身近な緑が姿を消しつつあるなかで、貴重な緑を私達の手で守り、

次代に伝えようと、この中山道沿いの樹々が、

「ふるさとの並木道」に、指定されました。

この並木道は、中山道が国道17号線と交差する地点の東西に伸び、

江戸末期の安政年間には、松、杉合わせて、四百本ほどあった、といわれていますが、

今では 「見返りの松」 に昔日の面影が偲ばれるにすぎません。

現在の並木は、中山道の拡張整備に伴い、イチョウ・クロマツ・ケヤキを植栽して、

復元したもので、総延長は約一キロです。

平成三年三月 埼玉県 」

「見返りの松」の石碑が、国道17号線と交差する原郷交叉点の三角地にあった。

以前は松があったようであるが、小生が訪れた時には、

松があったところはポールで囲われていた。

見返りの松は、遊郭の遊女との別れの際、振り向いて、別れを惜しんだことによる。

(注) 見返りの松は平成十八年二月に枯れ死し、

同年十一月に二代目の松が植えられた。

小生が訪れたのは4月だったので、準備中だったようである。

原郷交叉点はそのまま直進(本庄に向って左の道)する。

ここは、深谷宿の南の入口(江戸方入口)で、道路整備により変ってしまっているが、

江戸時代は桝型になっていた。

中山道は、ここ(県道263号)から、県道47号に名称が変る。

三百メートル行くと、稲荷町常夜燈が建っている。

「 稲荷町常夜燈は、明治初期に建てられたもので、 北入口にある田所町常夜燈と、同じ四メートルの高さである。 」

江戸時代、ここが、深谷宿の江戸側の入口で、宿場は 北の田所町常夜燈までの約千八百メートルの長さであった。

「 深谷宿は、

熊谷宿から二里半九町の距離で、江戸より九番目の宿場である。

天保十四年(1843)の宿村大概帳によると、宿内人口1928人、家数525軒、本陣1、

脇本陣4、旅籠80軒である。

田所町、相生町、本町、仲町、下町、稲荷町で構成され、

中山道の宿場町のなかで、繁盛していたところである。 」

|

|

| ||

常夜燈のすぐ先に、立派な豪邸がある。

豪商が、昭和恐慌の時失業者救済のため、建てたとのことで、

桶川の天保飢饉の時建てた蔵と同様で、昔の豪商は立派であった。

左側に、江戸時代から営業している、米屋「大政」がある信号交叉点を右折

すると、東源寺(とうげんじ)がある。

山門前に、加賀の俳人・菊図坊祖英の歌碑がある。

「 死ぬ事を 知って死ぬ日や としのくれ 」

このあたりは、古い民家が残っている。

その先の行人橋は、唐沢川にかかる、小さな橋である。

本住交叉点を右折し、七百メートルのところに、深谷城址公園がある。

「 深谷城は、庁鼻和城主だった、上杉氏房憲が、

康正弐年(1456)に築城した、と伝えられる。

徳川家康が、関東入国後も、使用されたが、

寛永四年(1627)に廃城となり、寛永十一年(1634)に取り壊された。

現在は、城址公園になっているが、当時の痕跡はほとんど残っていない。 」

仲町交叉点の少し手前左側に、煉瓦製の卯建を上げた家がある。

ここまでもその先もそうであるが、卯辰を掲げた家や土蔵を持つ家などが

多く残っている。

江戸時代からの建物かどうかはわからないが、

当時からの商売を続けている店が多いというから、すごいなあと思った。

仲町交叉点の手前右側に、きん籘旅館がある。

その前には、「明治天皇御小休息地」の標柱が建っている。

「 きん籘旅館は、近江の人が創業した旅館で、 明治十一年九月二日、北陸・東海へ行幸のおり、明治天皇はここで休息された。 」

|

|

| ||

仲町交叉点を左折すると、東京駅風の深谷駅がある。

「 深谷駅が、東京駅にそっくりなのは、 平成八年の立体交差事業により、駅が再開発される際、 東京駅に使われた煉瓦が、深谷市で作られ、深谷駅から送り出されたことに因んで、 建造されたことによる。

深谷は、江戸時代中期から、窯業や養蚕が盛んになり、

また、毎月五と十の日に六斎市が立つようになった。

今、当時の面影はないが、中山道沿いに、本陣跡があり、造り酒屋も多く、

落着いた雰囲気である。

「 大田南畝は、「壬戌紀行」 に市の賑わいを、、

「 駅舎の道の中に、苫、筵、畳、俵のようなもの、

又はくだ物青物をつらねて賑わしきさまなれば、輿かくものにとへば、

ここは五・十の日に市たちてにぎはゝし、

けふは五日なればかくつどえりといふもおかし 」

と

記している。 」

仲町交叉点を過ぎると、「東白菊」「深谷桜」醸造元の看板を出している

藤橋藤三郎商店がある。

その裏には、煙突のある工場があった。

深谷交叉点を過ぎると本町である。

右側に、飯島印刷があり、その前に「本陣跡」の説明板がある。

説明板「本陣跡」

「 (前略)

飯島家は、宝暦(1752)より明治三年まで、本陣職を務めた。

上段の間、次の間、入側が古色を帯びて現存している。 」

その先左右に、酒造所があり、共に大きな煙突が建っている。

左側にあるのは滝沢酒造所である。

「 深谷は造り酒屋が多い。 滝澤酒造は菊泉(きくいずみ)と

いう銘柄の酒を造っているが、文久三年(1863)の創業である。

その他、東白菊の藤橋藤三郎商店や、七ツ梅の田中藤左衛門商店などの造り酒屋が

ある。 」

|

|

| ||

滝澤酒造では明治期にレンガを使用して建てられた煙突や建物が今でも使用 されている。

「

明治の実業家・渋沢栄一は、深谷の豪農の出で、

第一国立銀行など多くの企業を誕生させたが、明治二十年(1887)、

日本煉瓦製造株式会社を設立している。

ドイツから輸入したホフマン釜を用い、質の良いレンガを

生産したといい、その煉瓦は東京駅や赤坂離宮などに使用された。

酒造所の煙突に使用された煉瓦も同社製のものだろう。 」

その先、卍のような交叉点の手前、右側に、田所町常夜燈がある。

ここは、深谷宿の西の入口(京方入口)になっていた。

説明板 「旧深谷宿常夜燈(田所町)」

「 江戸時代、中仙道深谷宿の東と西の入口に、常夜燈が建てられ、

旅人の便がはかられた。

天保十一年(1840)四月建立。

高さは四メートルで、中山道筋最大級の常夜燈である。

深谷宿の発展を祈願して、天下泰平、国土安民、五穀成就

という銘文が刻まれている。

これを建てたのは、江戸時代の中頃から盛んになった

富士講の人たちで、塔身に透かし彫りになっている丸の中の三は、この講の印である。

毎夜点燈される常夜燈の燈明料として、永代燈明田、三反が講の所有になって

いた。

天保十四年には、深谷宿は約一・七キロの間に八十軒もの旅籠があり、

近くに中瀬河岸場をひかえ、中仙道きっての賑やかさであった。

東の常夜燈は、稲荷町にある。

平成六年四月 深谷上杉顕彰会 」

常夜燈の道の反対に呑龍院がある。

深谷宿はここで終わる。

|

|

| ||

深谷宿 埼玉県深谷市深谷 JR高崎線深谷駅下車。

(所要時間)

熊谷宿 → (1時間30分) → 植木の一里塚跡 → (2時間15分) → 深谷宿

→ (1時間50分)→ 岡部駅入口交叉点 → (1時間50分) → 本庄宿