水戸城は徳川御三家の一つ・水戸藩の居城である。

水戸城は、北部を流れる那珂川と、南部に広がっていた千波湖を天然の堀とし、

丘陵の上に築城された連郭式平山城である。

平成十八年(2006)に、日本100名城の第14番 に選定されました。

JR水戸駅から、県道232号を北に向う。

三の丸ホテルを過ぎると、左右が高台になっている切り通しに出る。

右側の石段を上っていくと、土塁に柵が設けられている。

右に向って進むと、

「茨城百景 弘道館と水戸城址」と書かれた大きな石碑と、その先に

水戸市教育委員会が作成した、

説明板「茨城県指定史跡 水戸城跡(塁及び濠)」 がある。

説明板「 茨城県指定史跡 水戸城跡 (塁及び濠) 」

「 水戸城は、平安時代末期頃、常陸国大掾国香の子孫、馬場資幹(すけもと)が、

この地(水戸一高)に館を構えたことに始まり、後に常陸国大掾となって、

府中(石岡市)に本拠をもったことから、

水戸地方も馬場氏のほかに、吉田氏・石川氏など、大掾氏の一族が栄えたのである。

十五世紀のはじめ、応永二十三年(1416)、藤原氏の族、河和田城主・江戸通房が、

馬場氏を追放し、代わって居城した。

それまでの本城の外に、 宿城 (のちの二の丸、現在、茨城大学附属小・水戸二中・

水戸三高) を築くなど、、城郭を拡張して、約百六十余年間、水戸地方を支配したが、

太田地方を本拠として、常陸北半を領した源氏の族・佐竹氏は、天正十八年(1590)、

豊臣秀吉の小田原城攻めに功績が認められと、一気に江戸氏を攻め、水戸城を占拠した。

こうして、五十四万余石を領する佐竹義宣の本城になり、城郭も一段と拡張させ、

城下町も太田から移された商人によって栄えた。

ところが、秀吉の死後、義宣は石田三成と組んで家康に抗したため、慶長七年(1602)、

秋田に国替えを命じられ、わずか十三年間で、水戸を去った。

その後は、家康の子、信吉・頼宣が、一時期封せられたが、

慶長十四年(1609)に、第十一子・頼房が藩主(二十五万石)に、

第三代・綱條の時から、三十五万石となってから、代々、その子孫が継いた。

頼房は、二の丸に居館を築き、三の丸を造り、三重の濠と土塁を巡らして、

武家屋敷や商人街を整える一方、徳川御三家として幕府を助けたが、

第二代・光圀以来、尊王の学風を興して、天下の大勢を導き、明治維新の源流を開いたのである。 」

県道を跨ぐ大手橋の手前には 「大手門跡」 の説明板がある。

説明板 「大手門跡」

「 大手橋に接して、ここにあった二階造りの大手門は、

佐竹義宣が、慶長六年(1601)に建てたものであったが、

徳川氏の代になっても、水戸城の入口の門で、前に「下乗」の札、後に番所があった。

楼上では、太鼓または鐘を打って知られたこともあったが、

明治初年にとりこわされた。 」

水戸城は、明治維新後、ほとんどの建物はとり壊された。

解体を免れた三階櫓は、国宝に指定されていたが、

第二次大戦の水戸空襲により焼失したので、城跡を示すものは、

この周辺に残る土塁と濠跡のみである。

標高約三十二メートルにあった本丸が、水戸第一高校、

東二の丸が第一高校のグランド、

二の丸が水戸第三高校・第二中・茨城大付属小、

三の丸が三の丸小というように、ほとんどが学校の敷地になっている。

水戸第二中の前に、「大日本史編纂之地」 と書かれた大きな石碑、

その左下に、 「彰考館跡」 の石碑がある。

「 水戸第二代藩主義公光圀は、明暦三年(1657)に、

大日本史(412巻)の編集を始めた。

寛文十二年(1672)に、その編集所を 彰考館 と名付けた。

最初は江戸小石川の藩邸内にあったが、元禄十一年(1698)に、水戸城内に移した。

その場所は、現在の第二中学の一角といわれ、

明治四年(1871)の廃藩置県までの百七十二年間続いた。 」

本丸と二の丸、三の丸の間には堀があり、橋が掛けられていたが、 明治期に二の丸と三の丸の間の堀は、道路(県道232号市毛水戸線)として、 本丸と二の丸の間の堀は、鉄道(JR水郡線)として、転用された。

|

|

| ||

三の丸には、水戸藩藩校だった、弘道館(国の重要文化財、特別史跡) がある。

説明板「弘道館」

「 弘道館は、第九代藩主・徳川斉昭が、

四十一才の天保十二年(1841)に、創設した藩校である。

創設時、正庁・至善堂を中心として、文館・武館・医学館・天文台等が配置され、

梅林の中には、鹿島神社・孔子廟・八卦堂、・学生警鐘(鐘楼) 等があり、

藩士に文武両道の修練を積ませようと、武芸一般はもとより、

医学・薬学・天文学・蘭学など、幅広い学問を採り入れた、

いわば総合大学というべきものだった。

明治元年(1868)の弘道館戦争の際の兵火により、文館・武館・医学館等を失った。

その後、広大な敷地は、県庁・三の丸小用地として割譲され、規模は縮小、

昭和二十年(1945)の戦災で残っていた鹿島神社・孔子廟・八卦堂が焼失したが、

正庁・至善堂・学生警鐘(鐘楼) は、奇跡的に戦災から免れた。

昭和二十八年(1953)から、八卦堂・孔子廟の復元、

正庁・至善堂の修理を行い、弘道館公園として現在に至る。

明治五年(1872) 藩校としては閉館されたが、同八年 公園となり、

大正十一年(1922) 史跡、 昭和二十七年(1952) 特別史跡、 十一月 弘道館として、

昭和三十九年(1964) 正庁・至善堂及び正門が、国の重要文化財に指定させた。 」

幕末には、水戸藩の藩論が分かれ、

改革派の天狗党と、保守派の諸生党の対立が起きた。

元治元年(1864)、 天狗党が筑波山で挙兵する天狗党の乱が起る。

この対立は明治維新まで続き、戊辰戦争の明治元年(1868)、 水戸城下で戦闘が行われ、

弘道館に立て籠もる諸生党を天狗党が攻撃した。

この際、城内の多くの建物が焼失した。

弘道館入口で観覧料を支払い、入館すると、

国の重要文化財に指定されている本瓦葺き四脚門の正門がある。

これは戊辰戦争の際、燃失を免れたものだが、

城側から撃たれたと思われる弾痕の跡が残っている。

その先にある門をくぐると、その先にあるのが正庁・至善堂である。

正庁は弘道館の管理棟で、玄関の戸や板壁に弘道館戦争の傷跡が残っていた。

正庁の東北に位置する四室は至善堂と呼ばれ、

藩主の控え室、その子弟の学習の場として使用されたという。

襖や壁には和歌の扇面を掲げたといわれるが、

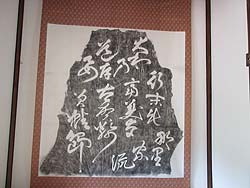

現在の襖には、要石歌碑の碑文を記した掛け軸が掲げられていた。

学生警鐘(鐘楼)は、弘道館内の時刻を知らせるためので、

背面には、斉昭の 「 物学ぶ 人の為にも清かにも 暁告げる 鐘のこえかな 」

の自筆があるという。

学生警鐘(鐘楼)は、昭和二十年(1945)の戦災を免れたが

、現在、 鐘のコピーが作られ、弘道館内に展示されている。

なお、慶応三年(1867)の大政奉還の後、徳川慶喜は江戸から至善堂に移り、

謹慎したとある。

敷地には、約六十種八百本の梅が植えられており、偕楽園とともに梅の名所となっている。

三の丸小学校は校門や塀、校舎の多くをレトロ調にしていた。

|

|

| ||

(補足) 水戸城の構成について

「 水戸城は、北部を流れる那珂川と、

南部に広がっていた千波湖を天然の堀とし、

丘陵の上に築城された連郭式平山城である。

初代藩主・徳川頼房は、城と城下町を拡充し、

本丸の西側に二の丸を配し、居館を構えたが、

天守は造らず、破風などの飾りのない三階櫓(内部は五階建て)を二の丸に建造し、

その西側に三の丸が配し、それぞれを空堀で仕切った。

水戸城の城郭には石垣がなく、全て土塁と空堀で構成されたこと、

櫓や多聞(長屋)も極端に少なく、塀を多用したのが水戸城の特色で、

この質朴さが水戸徳川家の家風をよく表しているといわれている。 」

水戸城へは、JR常磐線水戸駅から徒歩約10分

訪問日 平成二十八年(2016)八月十日