佐倉城は、天文年間(1532〜1555)に、

千葉親胤が、本佐倉城に代わる新たな居城として、

大叔父の鹿島幹胤に命じて築かせたのが、始めである。

徳川家康の命令により、土居利勝が慶長十六年(1611)から七年かけて、

鹿島台地の要害の地に。土造りの城を完成させた。

それ以来、江戸の守りとして、老中格の徳川譜代の大名が城主を勤めた城で、

日本100名城の第20番に選定されている。

佐倉城は、佐倉市の鹿島山の西端部に築かれた城で、

西側と南側を囲みこむように、鹿島川とそれに合流する高崎川が流れ、

北側には、印旛沼に至る低湿地が広がる地形に、築かれた。

今は、国立歴史民俗博物館と、佐倉城址公園になっている。

「 戦国時代中期の天文年間(1532〜1555)に、

千葉氏二十四代・千葉親胤(ちかたね)が、本佐倉城に代わる新たな居城として、

大叔父の鹿島幹胤(もとたね)に命じて、築かせたのが始めといい、

鹿島山城とも呼ばれた。

千葉親胤が、家臣に暗殺されたため、工事は中止。

二十六代当主・邦胤の代にも、工事が試みられたものの、

天正十三年(1585)、邦胤の暗殺によって、完成するに至らなかった。

千葉氏は、豊臣秀吉の小田原攻めで、北条側で戦ったため、改易になる。

徳川家康はこの地の要害に注目し、土井利勝に命じ、

慶長十五年(1610)から七年を費やして城を完成させて、

名を佐倉城と改め、城下町を整備した。

佐倉は、江戸の東を守る要衝で、幕府の中枢の老中や大老などが入封した。

そのため、佐倉藩は、

江戸時代の初期には、武田信吉から始まり、十二回のお家変わりがあったが、

寛文元年(1661) 堀田正亮が、十一万石で入封すると、

幕末まで堀田家が藩主を続けた。 」

江戸時代、佐倉道とか、成田街道と呼ばれた道から、

城北側の水堀に架かる橋を渡ると、

田町門(たまちもん)跡の土塁に出る。

江戸時代には、堀を渡ると右に曲がって、門をくぐって、

坂を上るようになっていて、

堀に沿た土塁の内側には、足軽長屋があったという。

愛宕坂は、侍屋敷へ上る坂で、その先の左側に、円勝寺と愛宕神社があったようだが、

今は神社の跡だけが残っている。

坂を上ると、国立歴史民俗博物館に突き当たる。

江戸時代には、「椎木曲輪(しいのきぐるわ)」と呼ばれた侍屋敷跡で、

博物館の駐車場のあたりも、侍屋敷の跡である。

佐倉城図を見ると、

博物館の南側に、馬出し空掘や、空掘が表示されていて、その南に、椎木門があったことが分かる。

今は、復元された、馬出し(城の出入口を守る施設)空掘 がある。

椎木門(しいのきもん)は、馬出しから城に入る門で、「椎木門跡」 の表示があるが、江戸時代には、隣に米倉があったという。

現在、花見などの時の臨時駐車場になっているあたりである。

入ったところが三の丸で、石が柱跡に並んでいるところには、

「佐倉城の礎石」の説明板がある。

説明板「佐倉城の礎石」

「 昭和五十九年(1984)から六十年(1985)に、発掘調査した際、

旧陸軍の営所跡を検出した。

兵舎跡の基礎には佐倉城の礎石が利用されていた。

明治時代に入ると、帝国陸軍歩兵第2連隊、後に歩兵第57連隊(通称・佐倉連隊)の駐屯地となった。

国立歴史民俗博物館は、連隊本部跡であり、馬出しには靴工場があったのである。 」

椎木門の南から、佐倉城址公園になっていて、

千葉県有数のサクラの名所になっている。

最盛期は過ぎていたが、多くの花見客が訪れていた。

|

| |

三の丸は陸軍病院になっていたようで、 テラスを付けた洋風の建物だったようである。

「 二の丸に入るところには、不明門(ふめいもん)があり、 二の丸には殿さまがふだん住んでいたといわれる、御対面所があったという。 」

今まで歩いてきた道は、お城の裏側である。

その先の左側にあるのが二の門で、城の正面から二の丸に入る門である。

二の門の反対側の土塁の先に、「一の門跡」 の表示があるが、本丸に入る門である。

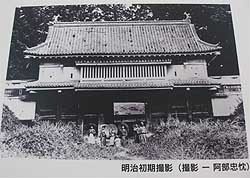

明治時代初期に写された写真があったが、立派な門だったことが分る。

説明板

「 本丸から見て、はじめての門で、一の門と呼ばれ、

木造・本瓦葺き・二階造り・梁間四間・桁行八間 」

一の門をくぐると、本丸であるが、本丸を囲うように、土塁があった。

説明板「土塁」

「 本丸の土塁の上には土壁があった。 」 とある。

本丸は南向って、右手に銅櫓、その先に夫婦モッコク、その先に天守閣、 という配置で、 中央に御殿があり、御殿の前庭には、金粉を刷り込んだ栗石が敷かれていた、 と伝えられる。

「 佐倉城は、石垣を一切用いず、

干拓以前の広大だった印旛沼を外堀の一部にし、

三重櫓(御三階櫓)を、天守の代用としていた。

南の水堀に沿って、帯曲輪があり、本丸の下の崖の途中にあって、

守りのために造られたという。 」

左側には角櫓と、その奥に台所門があったが、

台所門があったところには、「台所門跡」の表示板が、建っているだけである。

右手の土塁の一角に、「天守跡」と書かれた木柱が建っていて、

その敷地だけは、四角く土地が残っている。

天守は、外から見ると三階建て、内部は四階になっていた。

「 兵士が文字を彫込んだモッコク 」とあるのが、

土井利勝が築城の時、植えられた、と伝えられる夫婦モッコクである。

|

|

| ||

「銅櫓跡」の説明板がある。

説明板「銅櫓跡」

「 木造、銅瓦葺き、六間四方、二階造り。

この銅櫓は、土井利勝が将軍より拝領し、江戸城吹上庭内より移築したもので、

もとは三層であって、太田道灌が造ったものと、いわれる。 」

明治初期の写真が掲載されていたので、廃城の時、壊されたのだろうか?

江戸時代、本丸には本丸御殿などの建物があったが、

明治維新後の廃城令により、建物の大部分が壊され、

今は芝生が植えられた広場になっている。

その一角に、正岡子規が、明治二十七年(1894)に、本所〜佐倉間に開通した、

総武鉄道を初乗り、佐倉を訪れた際、詠まれた

「 常磐木や 冬されよさる 城の跡 」

という句碑が、建っている。

なお、城築城時に、本丸の南側と、二の丸の東側に、堀をとびだして、

出丸が造られ、城の防備に備えていた。

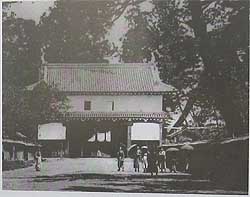

二の丸の左手に「二の門跡」の説明板があり、明治初期に写された写真があった。

説明板「二の門跡」

「 二の門は、本丸から大手門に至る第二の門で、ニの御門 と呼ばれていた。

木造・本瓦葺・二階造り・梁間三間・桁行八間で、

一の門の東方一直線上にあり、武器庫として使用された。

門内は二の丸といい、藩政を執る役所が置かれていた。 」

その先は浅間坂である。

「堀田正睦公像」 と書かれた銅像が建っている。

「 幕末の文政八年(1855)に佐倉藩主となり、 天保十二年(1841)老中に就き、 安政二年(1855)に老中首座となり、翌年、外国事務取扱として、 アメリカ総領事タウンゼント・ハリスとの 日米修好通商条約締結などで奔走するが、井伊直弼の大老就任で、老中を罷免され、 蟄居した。 また、藩校を拡充し、蘭学を導入、医師佐藤泰然を招いて、 佐倉城下の本町に、順天堂を開かせ、学問を奨励した人物である。 」

|

|

| ||

その先のカーブしたところに、「三の門跡」の説明板があった。

説明板 「三の門跡」

「 三の門は、木造・本瓦葺・二階造り。梁間三・桁行六間。

この門は、御作事の諸道具を入れた倉庫として使われ、門内は 三の丸といい、

家老屋敷が置かれていた。 」

江戸時代には、現在、自由広場になっているところに、侍屋敷があった。

三の門は、侍屋敷と城を区切る門だった。

三の門の右手にも、左手も、空掘があり、侍屋敷と城を区切っていた。

また、姥ヶ池も、城を守る役目をはたしていた。

自由広場の道の反対に、くらしの植物苑がある。

このあたり一帯も、江戸時代は侍屋敷だった。

なお、自由広場にある佐倉城址公園センター(佐倉城址公園管理センター)には、

日本100名城スタンプが置かれている。

その先にあったのが、「大手門跡(追手門)」の説明板である。

説明板「大手門跡」

「 大手門は、惣曲輪の表門。

この門の西側に、広小路・中下町・大下町、といった武家屋敷が整備され、

三の丸御殿・会所などが置かれた。

大手門の写真の中央に、広小路と重臣屋敷の塀が写されている。 」

広い車道に出ると、「佐倉藩 藩校 成徳書院跡」 の石碑が建っている。

城の周囲は、城を囲んで坂も多く、サムライの古径「ひよどり坂」などを歩いたが、かなり険しかった。

宮小路(旧鏑木小路)には、数軒の武家屋敷が、今も残っていて、

日常生活を営んで居られた。

|

|

| ||

佐倉城へは、京成電鉄京成本線京成佐倉駅から、徒歩約20分

JR総武本線佐倉駅から、徒歩約25分

訪問日 平成二十六年(2014)四月十二日