東金街道(御成街道)は、徳川幕府草創期の

慶長十八年(1613)に、徳川家康の命令により、東金での鷹狩りのため、わずか十五日で造られたといわれる街道である。

船橋から東金をほぼ一直線で結んだ約三十七キロの街道で、

船橋・千葉・東金の三ヶ所に御殿を設け、家康・秀忠・家光が、休憩や宿泊するため、

利用された。

家光の死後には将軍が鷹狩することもなくなり、茶屋は廃止され、

また、街道を利用する大名もなかったので、街道を維持するには苦労したようである。

◎ 船橋宿

船橋宿は、現在の京成及びJRの船橋駅前から南に行った、 本町二丁目から海老川までの区間にあった宿場である。

「 船橋は、佐倉道 (江戸後期には成田街道の名称に変わった) の宿場であり、また、木下(きおろし)街道や 千葉に向う 房総往還(上総道)の追分でもあったので、交通の要衝として賑わった。 」

本町四丁目交叉点を左折すると、左側の奥に、御蔵稲荷神社がある。

その前の狭い道を 「御殿通り」 と呼ぶのは、

徳川家康が鷹狩に行った際に立ち寄った、船橋御殿があったことに由来する。

説明板「船橋御殿」

「 船橋御殿は、慶長十九年(1614)の上総土気・東金の狩猟を行った頃、

建てられたと推定される。

元和元年(1615)十一月にはここに宿泊している。

将軍家の狩猟が終了した寛永七年(1630)後も存続したが、

寛文年間(1670代)に廃止され、大神宮宮司の富氏の畑地になった。 」

往時の船橋御殿の敷地は、海老川西側一帯の土手に囲まれた、

約一万二千二百坪という、広大なものだったというが、その面影は残っていない。

御殿の跡地には、日本で一番小さいといわれる、

約二メートル四方の祠 ・ 東照宮が祀られているだけである。

海老川をわたる。

橋の欄干に、「船橋」 という地名の由来を記したプレートが設置されている。

プレート「船橋地名の由来」

「 古代の英雄・日本武尊が東征の途次、海老川を渡ることが出来なかったが、

その時、地元民が小舟を並べて橋の代わりとし、

無事向こう岸に送り届けたということに由来する。

海老川の河口は船橋湊で、船橋は漁業の町でもあった。 」

|

|

| ||

| 御蔵稲荷神社 | 船橋東照宮 | 船橋発祥の地碑 |

京成電鉄の踏み切りを渡ると、

正面に見えるのは船橋大神宮の鳥居である。

坂を上ると、本殿が現れる。

「

船橋大神宮の正式名は、意富比神社(おおひじんじゃ)で、景行天皇四十年(110)、

日本武尊が東征の折、東国平定の成就を祈願して、創建された、とされる古社である。

毎年十月の例祭日に行われる「けんか相撲」は、

船橋御殿に泊った家康を楽しませるために行った子供相撲が起源とされる。 」

社殿の右手に進むと、「木造灯台」の説明板が建っていたが、 木造灯台は木が茂りすぎて存在を確認出来なかった。

「 明治時代に造られた東京湾最古の木造灯台。

奥の松の茂みの中にある城郭風の建物の上部には、

洋風の燈塔を頂いた木造灯台があり、

船橋湊のシンボルだった。 」

大神宮の北側の坂道を上り、中野木交差点を越えて進むと、

「成田街道入口」 の標識がある三叉路に出る。

ここ前原西一丁目は、御成東金街道と、成田街道(佐倉道)の追分で、

東北角に輪宝を乗せた、石柱道標が建っている。

「 この道標は、明治十二年(1879)に、 成田山の信徒と地元前原の有志が建てたもので、正面に「成田山道」、 右側面に「成田山 従是房総街道」と刻まれているが、 これをもって、ここを御成街道の起点とする人もいる。 」

御成街道(東金御成街道)は、徳川家康が、 上総国東金(現東金市) での鷹狩りに行くための道として造られたため、 御成街道と呼ばれてきた。

「 御成街道は、船橋宿を起点として、藤崎・大久保新田・

実籾(みもみ)を通り、犢橋・金親・小間子牧を経て、

東金に至る約三十七キロの街道である。

御成街道の誕生は、徳川家康は、正月に東金で鷹狩りを行うため、

慶長十八年(1613)十二月、

佐倉藩主・土井利勝に、船橋から東金までの新道築造を命じたことに始まる。

土井利勝は、沿道の村々に、工事が割り振り、

「提灯街道」「一夜街道」の別名があるように、昼夜兼行の工事で

わずか十五日で街道を完成させた、と伝えられている。

また、鷹狩用の御殿(街道の宿泊所兼休憩所)が、船橋の他に、

千葉市若葉区御殿町と、東金市の2ヶ所に建てられた。 」

|

|

|

||

| 船橋大神宮(意富比神社) | 木造灯台の説明板 | 成田山道標 |

石柱道標のある「成田街道入口」三叉路を直進すると、

街道は総武本線に分断されているので、地下歩道をくぐって向う側に出る。

右手にはJR津田沼駅があるが、直進すると津田沼十字路交叉点で、

その先、新京成電鉄の踏切を越えると藤崎地区に入る。

そのあたりから、道はわずかに上ったり下ったりしながら進んでいく。

左側に板塀を囲った家があると、藤崎交番前交差点になるが、

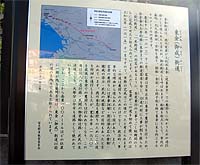

交叉点を越えた右側に習志野市が建てた東金街道の説明板と地図がある。

「 地図の赤線は御成街道で、東金までほぼ一直線に進んでいく。 また、東京湾沿いに南下する青線は館山に至る房総往還で、 その途中(千葉市中央区)から東金に至る青線は東金道(旧東金街道)と記されている。 」

「説明板」

「ここから南東100メートルほどの位置に一部が残る藤崎古道は、

東金(御成)街道以前の道の名残であると伝えられている。 」

交叉点を右折すると、左側の中古車販売店の先に「藤崎古道」 「藤崎堀込貝塚」の道標が建っている。

ここを左折すると竹藪の細い階段状の坂道があり、

上っていくと広々とした高台に建つ日露戦争碑の前に出た。

その先にも道は続くが、この百メートルたらずの道が藤崎古道のようである。

|

|

| ||

| 板塀を囲った家 | 東金街道の説明板 | 藤崎古道 |

右折する道の右側には、住宅、直進する道の左側にも、住宅が建っている。

右手は黒々とした肥沃な畑が広がっていて、

数本の農道が東に延びているが、その中にこんもりとした木立がある。

その木立に向い農道を行くと、文字が消えかけた、「藤塚堀込貝塚」の説明板がある。

その脇には鳥居があり、中に入ると富士塚になっている。

説明板「藤塚堀込貝塚」

「 藤崎堀込貝塚は、縄文時代中期~後期 (放射炭素年代で約四千五百年前~三千年前) の集落遺跡で、大規模な貝塚を伴っています。

遺跡が位置する標高約20mの台地は、

かつての菊田川とその支流の流れる谷に面していて、

貝塚が作られた時代にはこの谷まで海が入りこんでいたと考えられています。

この貝塚は、縄文時代後期の人々が食べたあとの貝殻・漁骨・獣骨などを捨てた跡で、

貝の分布する範囲は南北およそ110m、東西およそ80mほどで、

西が開いた馬蹄形をしています。

貝の見られない周辺部にも、縄文時代中期から後期の住居跡が見つかっていて、

このあたりが長期にわたって、縄文人の生活の場であったことがわかっています。 ・・・ (以下省略) 」

「日露戦争碑」 の前の道を直進すると、森林公園で、

下って行くと、左に旧大沢家住宅が建っている。

係員の話では、昭和五十一年に建てられた当時の姿に復元し、公開したもので、

最後に使用していた時は、

窓ガラスやふすまやトイレなど普通に住めるように改造されていたが、

柱に残された大工のの残した文字などから、

最初の姿に戻した貴重な建物とのことだった。

説明板「旧大沢家住宅」

「 旧大沢家住宅は、寛文四年(1664)に建築された、東日本最古級の古民家である。

上総国長柄軍宮成村(現在の長生郡長生村)の名主を務めた大沢家の住居として、

昭和四十八年(1973)まで使用されていた。 」

中の造りは単純で、太い柱と梁や桁が吹き抜けの茅葺屋根を支えている。

屋根庇の断面をみると、一番内側は稲藁で、その上に、

萱を二重に葺いた4層構造になっている。

江戸時代中期までの房総民家の特徴は

開口部は少なくデイ(出居)の戸口が格子窓と壁だけで構成されていることで、

差鴨居が少ないこと、

大黒柱が使われておらず、床の間がないことなどがあげられる、とのことである。

もと来た道を引き返して、「日露戦争碑」の前の三叉路を左折すると、

右側に、子安神社があった。

社殿は新しいが、石碑には 「 八百年以上前の高倉天皇の御世、治承四年(1180)の創建と伝わる。 ・・ 」

とあった。

慶長十九年(1614)一月の東金での鷹狩りの時、家康は船橋御殿で休憩の後、

子安神社で休んだといわれる。

|

|

| ||

| 藤塚堀込貝塚跡 | 旧大沢家住宅 | 子安神社 |

子安神社を下に降りていくと、 正福寺があり、道の脇に、「大イチョウ 筆子の石碑 弘文学校」の説明板がある。

説明板大イチョウ 筆子の石碑 弘文学校」

「 道の脇のイチョウはもとは正福寺の境内の中心にあったが、

市道を通した際、境内が分断され、大イチョウは道路上に残された。

観音堂裏手の「筆子の碑」は、

安政五年に没した田久保伊助を偲んだ弟子達が建立した。

大正四年には時の住職が本堂を利用して私立弘文学校を設立した。 」

藤崎交番前交差点まで戻り、街道の旅を再開する。

道はなだらかな上り坂になり、藤崎図書館を過ぎると、信号交叉点がある。

交叉点を越えると大久保地区になる。

張替酒店あたりから下りになるが、

大久保交叉点を越えると、大久保十文字バス停がある信号交叉点に出る。

その先の左側に、誉田八幡神社があるが、社殿は道の奥にある。

「

誉田八幡神社は、誉田建之命を祭神とするが、

延宝年間、豊臣方の武将・市角頼母が一族郎党と共に当地に移住する際、

河内国古市郡誉田村に鎮座する誉田八幡宮の分霊を勧請したのが始まり、

とされる神社である。

本殿と拝殿は安政二年の改築であるが、昭和五十九年に老朽化のため、

拝殿の改築と本殿の補修が行われている。 」

「習志野市大久保」と書かれた歩道橋のある交叉点を越えると、

左側に「日大生産工学部」と書かれた白い構築物が見えてくる。

これは給水塔で、左側に続く長いブロック塀は日大生産工学部実籾キャンパスである。

そこを過ぎると、左側に「大原神社・大宮神社」の鳥居があり、

奥に進むと社殿がある。

神社の縁起

「 伊勢神宮御祭神の天照大御神の親イザナギ大宮父、イザナミ大宮母の二神が祀られている。

天治元年(1124) 実籾本郷に創立されて、

門前に通じる徳川家康公の御成街道の完成と共に現在地に遷座されたのが、

文禄元年(1592)である。 」

|

|

|

||

| 大イチョウ | 誉田八幡神社 | 大原神社 |

街道に戻り、歩き始めると、

神社の境内のはずれに少しへこんだところがあり、三基の石塔が並んで建っていた。

左の二基は三猿が描かれた庚申塔で、一番右のは文政五年建立の六十六部供養塔である。

「 六十六部とは、六十六部廻国聖のことで、日本全国六十六ヶ国を巡礼し、 一国一カ所の霊場に法華経を一部ずつ納める宗教者を指し、 鎌倉時代に始まったとされるが、 近世になると、一般の信者が廻国巡礼を行うようになった。 」

その先で京成本線の踏切を渡る。

御成街道の1番目の一里塚があったところである。

今は何もないが、踏切の先の木立があるが、そのあたりだろうか?

三橋病院を過ぎて、右側の道を入っていくと、実籾本郷公園がある。

左側に工事用の塀に囲まれて古民家が建っている。

これは、旧鴇田家住宅で、東北地方に残る南部曲屋造りの家である。

説明板「旧鴇田家住宅」

「 旧鴇田家住宅は、

享保十二年(1727)から翌年十三年にかけて、東金御成街道沿いに建築され、

江戸時代に、実籾村の名主をつとめた、鴇田家(ときたけ)の住宅として、

平成三年(1991)まで使用されていた。

L字型に曲がった主屋は、南関東ではきわめて珍しい建築様式で、

身分の高い人が来訪した時に使う玄関や

その供の者が待機した供待ち部屋、江戸時代の民家としては貴重な客便所など、

名主にふさわしい特色を伝えている。

」

三年前の地震で液状化が起こり、家が傾いたので、危険な状態という。

修復作業がこれから行われるとのことで、しばらく閉館のようである。

街道に戻ると、右側に長屋門を構えた家が建っている。

道の反対左奥には、真言宗豊山派の西中山無量寺がある。

山門や御堂などの建物は新しかった。

その先の実籾交差点で右折して、県道57号線を百メートル程行ったところで、

右に出ている道を入る。

二百メートル程行ったところで、ゆるくS字カーブを描くところの右側に、

古い車が乱雑に置かれた家がある。

庭の一角の小高いところに、「蔵王権現」 と書かれた鳥居と、小さな祠がある。

標札には「鴇田」とあり、旧鴇田家の分家筋のようである。

このあたりは塚状になっていて、家康が東金に行く途中、

ここで休憩したという伝承があり、

それを記念して建てられたものか、

祭神は徳川家康で、蔵王権現は、別名、習志野東照宮とも呼ばれている。

|

|

| ||

| 庚申塔と六十六部供養塔 | 旧鴇田家住宅 | 蔵王権現 |

街道にもどる。

実籾交差点をこえた左側にも長屋門のある家があった。

少し先の長作交差点の角に、長い塀を巡らせた大きな屋敷があるが、

交差点を左折して行くと、

屋敷の敷地が尽きたところの塀の一部を凹ませた所に、三つの石碑が建っていた。

「 左から廿三夜塔、道標を兼ねた庚申塔、二十六夜塔である。

中央の庚申塔の下部には 「実籾村講中」、

右側面には 「北さくらみち 南海辺道」 と刻まれている。

建っている位置からみて、これらの石碑は街道にあったものが移設された、

と考えるのが妥当だろう。 」

長作交差点を越えると、千葉市花見川区になる。

左側の長作小学校を過ぎると、道は下り坂になり、

また、上り坂になるが、高低差が少なく、

ほぼ平地を歩くという感覚である。

左側に「三社神社」 の鳥居があるが、

これは湯殿山、羽黒山、月山の出羽三山を祀るものである。

右下には長作公民館が見えた。

天戸台交差点の道路標識には、

「 直進は県道69号、左右の道は県道72号、左は八千代、花見台団地、

右折は千葉市街、花見川区役所」 とあった。

少し行くとパチンコ屋だったような建物があり、今はクロネコで使われているようだった。

そこを過ぎようとした角に、

大きな樹木が茂っているところがあったので、入っていくと、

「御成街道と古木しいの木」 の看板が、千葉市教育委員会の名で、

掲示されていた。

椎の古木の根元には、天明七年(1737)に建立された、

巡礼(六部)の供養碑である、六十六部供養塔が建っていた。

説明板には 「 天戸村の人々の心を伝える文化遺産である。 」 とあった。

|

|

| ||

| 長屋門のある家 | 廿三夜塔、庚申塔、二十六夜塔 | 六十六部供養塔 |

しいの木の前の道を右に進み、三又を左に行くと、右側の森の中に、稲荷神社がある。

「 境内には「羽黒山大神、月山大神、湯殿山大神」と、

書かれた出羽三山供養塔が、十体 祀られていた。

千葉県は出羽三山参りが盛んなようで、成田街道を歩いた時も八千代市内で多く見た。 」

神社入口に向う交叉点の手前右側の神社境内の茂みに、庚申塔があった。

「

これは享保二十年(1735)建立の道標を兼ねた庚申塔で、

右側面に「右江戸みち」、左側面に「左けみ川ミち」と刻まれている。

江戸みちは御成街道のこと、 けみ川ミちは、現在の千葉街道の検見川に至る道である。 」

街道に戻り、少し行くと、花島交叉点の手前左側の石垣上に、

大きな石塔が建っている。

これは花島観音道標で、

正面に 「花島山正観世音」、右側面には 「是北観音堂八町」、「西ふなばし道」、

左側面に「明治十四年建立」と刻まれている。

また、近くにある小さい石塔は、宝暦十三年(1763)建立 の 六十六部供養塔である。

花島観音は、真言宗豊山派の寺院・天福寺の本尊、十一面観音菩薩のことで、

行基の作と伝えられ、江戸時代にはお参りに訪れる人も多かったようである。

千葉市教育委員会が建てた説明板「花島観音入口と石塔」

「 前の十字路は、徳川家康の東金への鷹狩 (慶長19年正月) にあたり、

佐倉藩主・土井利勝が、沿線の村々に、工事区間を分担して

造らせた東金と船橋とほぼ一直線で結ぶ御成街道と、

南は袖ヶ浦(東京湾)へ、 北は印旛沼へ出る 検見川街道が交叉しているところです。

この十字路から花島方面へ50m程行ったところに、馬頭観音や庚申塔(宝暦12年)があります。

このあたりは享保7年~8年頃まで牧場でした。

習志野原は、江戸時代、徳川幕府が、下野牧(野馬) を経営していたところで、

検見川道を行き交う人々は、牧場を通って、往来してきました。

この花島山正観世音(明治14年)は、江戸時代中頃より明治時代にかけて、

観音信仰が盛んだった名残りで、

刻まれている奉納者を見ると、幅広い人々の交流をうかがい知ることができます。

もう一つの六十六部供養塔(宝暦13年)は、巡礼(六部)行脚の供養塔です。 」

|

|

| ||

| 道標を兼ねた庚申塔 | 花島山正観世音碑 | 六十六部供養塔 |

◎ 犢橋(こてはし)宿

花見川に架かる、天戸大橋の手前左側に、如意輪観音を祀る小さな祠がある。

橋には 「おまどおおはし」 「御成街道」 と書かれた石碑があった。

「 御成街道は、脇往還であり、

参勤交代の大名が通ったという記録もなく、

追剥が出るという噂がある道であった。

御成街道は、村内を約二キロ通っていて、道幅は三間半(5.5m)だったが、

場所によっては道幅が狭く、脆弱だったという。 」

橋を渡ると上り坂で、道の左側の祠の中に、二体の庚申塔が納められている。

左側は「猿田彦大神」と書かれた下に、三猿が彫られたもので、

右側の碑には、青面金剛の下に、三猿が描かれている。

このあたりは、 犢橋(こてはし)町 で、平地に、花見川が流れるのみなので、

稲作には適さない土地である。

「

花見川は、現在は印旛沼の疏水であるが、

江戸時代には、千葉郡を源泉とした小さな川だったので、

犢橋村では、幕府に治める米の生産がままならず、

雑穀で生活する貧しい村だったようである。

また、宿場(人馬継立場)になっていたので、その負担が重く、

人馬を一村では調達できないため、

周囲の村々は、人馬の提供を義務付ける助郷村になっていたが、

その負担を逃れようとする村があり、

紛争は絶えなかったようである。

その上、ここは御鷹御促飼衆鷹匠が実地訓練をする鷹場だったため、

多くの鷹匠が同心や見廻役を引き連れ、約百名も訪れ、

その世話は、村民がしなければならなかったため、その負担は大変だった。 」

ヤマト運輸千葉主管支店を過ぎ、「広尾十字路」交叉点を過ぎると、

広尾バス停の先、右側で鴻池組の大規模な造成工事が行われていた。

工事用の塀の先に林の中に通じている小さな墓地があるが、

墓地に通じる細道の入口に四体の石仏が並んで祀られている。

「 左の三体は、子供を抱いた子安観音で、 左から二番目の石仏には、文化十年(1813)の銘が刻まれている。 」

墓地を通り抜けていくと、道に出たので、右折して進むと、

右側には大きな家が数軒並んでいた。

犬の散歩に出てきた女性は今工事しているところは物流センターになると言っていた。

このあたりに、御成街道最初の宿場である犢橋宿があったように思えるが、

江戸時代三度の大火に遭っているし、資料も乏しいので、場所の確認はできなかった。

「 犢橋村が、宿場として指定されたのは、寛永年間(1624-44)で、

利用者は幕府の役人・鷹匠・同心を始め、年貢米を納めに向う農民、

九十九里の海産物を江戸に運ぶ商人、

花島観音や長沼観音などへの寺社参りの旅人だった。

宿場の長さは一町半(200m)にすぎず、旅籠は二軒、新茶屋という茶屋があったが、

経営は苦しく、飯売女や茶屋女の客引きがすごかったという。 」

この道は直進すると先程の通った広尾十字路交叉点の左右の道に合流する。

御成街道は、東金と船橋から直線で結ばれ、

東金と船橋から工事が進められてきたが、

直線道として結びつかず、このあたりで道を歪曲させて繋いだ、といわれる。

その道がどれなのかは確認できなかった。

江戸時代、村内で二つあった寺の一つ、弘法山長福寺の近くには、

地元神と伊勢神宮、鎌倉神宮の三神を祀った三神神社があった。

地元の鎮守で、歴史的には古いようである。

道の傍らに、馬頭観世音など三体の石碑が建っていた。

馬頭観世音石碑は、正面に「こてはし、うなや方面」 と書かれており、

道標を兼ねたもので、大正六年の建立である。

他は廿三夜塔などであった。

長福寺前の曲がりくねった坂道を行くと県道69号に出た。

郵便局より先にでたので、県道を少し戻り、

郵便局の斜め前を見ると、地蔵尊を祀るお堂があった。

道路に面して、十六夜塔碑が建っていて、

「 十六夜 東本郷 西新田 女講中 」 「享和三亥二月吉日」 と書かれている。

その右側には、道標を兼ねた、大きな馬頭観音碑が建っている。

「右長沼 四街道 御大典 正面検見川 千葉 」

「馬頭観世音 記念 後 宇那谷 上志津 」 「左 大久保 船橋 」 と書かれた

もので、「御大典記念」とあるので、大正以降のものである。

犢橋交叉点を越えると、左側に記念病院があり、

その先の下に、東関東道と京葉道路が合流している。

県道は橋で渡るが、橋の手前に「一里塚」のプレートがあったが、

江戸時代には一里塚があったのだろうか?

|

|

| ||

| 馬頭観世音など三体の石碑 | 十六夜塔碑 | 馬頭観音碑 |

◎ 犢橋宿からJR四街道駅

街道は長沼信号の一つ手前の手押し信号で、花見川区犢橋町から稲毛区長沼町に入る。

交差点左側に二基の庚申塔があった。

「

左側は、天和三年(1683)建立の二つに割れた古い碑で、

下部に、三猿が浮き彫りされている。

右側は、比較的最近のもので、「道祖神」 の下に三猿が彫られていた。 」

この交差点を右折して南に300m程行くと、

入った右側に、御瀧神社(御瀧権現)がある。

昔、ここに小さな滝があって、家康が喉の渇きをいやした、と伝えられている。

そのまま、道を南に進み、信号交差点を右折すると、

「千葉北高前」バス停がある。

道向かいに、「奥之院馬頭観世音」 の神額を掲げた、石鳥居がある。

奥に入っていくと、駒形奥の院があり、多くの絵馬が奉納されている。

「

元和六年(1620)、三代将軍家光が、鷹狩に行った東金からの帰り、

この地で、愛馬が傷ついて死んでしまった。

この愛馬を葬り供養するために建立されたのが、この堂である、と伝承されている。 」

長沼交差点で、国道16号を渡った左側歩道上に、小さな地蔵が建つのは、

享保十二(1727)の建立の素朴なリリーフ像である。

その先に交番があるが、その先に「駒形大仏」 と書かれた石柱があるので、

中に入っていくと、一番奥にあるのは、長沼駒形観音堂である。

「

長沼町は、江戸時代には長沼新田と呼ばれ、

江戸の著名な薬種問屋で、信仰心の厚かった、野田源内によって、拓かれた土地である。

駒形観音堂は、元禄十六年(1703)の大仏開眼入仏に際し、

大巌寺十六世本蓮社然誉上人沢春大和尚が、馬頭観音を本尊として開基した。 」

|

|

| ||

| 二基の庚申塔 | 奥の院 | 長沼駒形観音堂 |

観音堂の手前右側の屋根の下に祀られているのは、駒形大仏である。

「

元禄十六年(1703)、御成街道を往来する人馬の安全と疾病退散を祈願して、

近隣六十ヶ村からの浄財によって鋳造されたという。

銅像の高さは2.4メートルで、腹の前で定印(じょういん)を結ぶ、

阿弥陀如来座像である。

平成九年までは雨ざらしのまま、鎮座していたが、

酸性雨による銅像の溶解を避けるため、

地元の人々の浄財により屋根のある建物が造られた。

なお、頭部は割込型鋳造、体部は別鋳した各部を接合して造られている。

衣文の膝上より、背面一帯に、像の造立に寄付した六十ヶ村の念仏講中名が刻まれ、

刻銘により、元禄十六年鋳物大工橋本伊左衛門藤原重広の作であることが分る。 」

街道に戻り、少し歩くと左側にマルハンという大きなパチンコセンターの駐車場がある。

その敷地の先、道路の傍に子安観音の祠がある。

道の反対側にある長沼交通の敷地内には、庚申塔が建っている。

庚申塔の左面には、「下総国長沼新田道行」、右面には「宝永六年十月廿三日」

と、刻まれている。

歩いてきた道(県道66号)は、この先の長沼原町交差点で、 住友建機工場の北側に沿って左に反れていき、御成街道はここで消えてしまう。

「

御成街道は、南東にまっすぐ横切り、

県道64号(佐倉街道)の鎌池(かまち)交差点の西方につながっていたが、

明治に入ると、この一帯は陸軍練兵場になり、

大正十年(1921)には陸軍航空学校がおかれるなど、軍事施設化していった。

その跡地は、住友建機などの工場群と陸上自衛隊下志津駐屯地になっている。 」

ここから鎌池交差点までは御成街道が消えているので、迂回することになる。

県道66号をそのまま歩き、六方交叉点を過ぎ、六方五差路交叉点で右折して、

県道64号(佐倉街道)に出て、右折すると鎌池交差点に至る。

御成街道は鎌池交差点の右手にある下志津駐屯地のところで復活する。

鎌池交差点へは次回ということにして、今回はここで旅を終え、

JR四街道駅から帰宅した。

|

|

| ||

| 駒形大仏 | 子安観音の祠 | 庚申塔 |

訪問日 平成二十七年(2015)九月二十七日