菊池温泉は、熊本県菊池市の中心部、隈府一帯にある温泉場である。

泉質は弱アルカリ性で、肌によいため、化粧の湯と呼ばれる。 湯量は多い。

菊池渓谷は、阿蘇くじゅう国立公園の一角に位置しており、

阿蘇外輪山から湧き出した伏流水は、日本名水100選に選ばれている。

◎ 菊池温泉

熊本駅前から車で、菊池温泉へ向かう。

県道28号、飛田バイパス、日田街道を進むと、27km、1時間程で到着である。

今夜の宿泊は、旅館清流荘である。

清流荘の名の通り、旅館の露天風呂の脇には渓谷があり、

風呂から樹木を通して見ることができる。

到着するとすぐ、貸切風呂にはいる。

八部屋くらいあって、選択できるのだが、分からないので、

係員に任せた部屋に入った。

特に変わった風呂でなかったので、今はどのような風呂だったか、覚えていない。

90分の時間制約があったが、40〜50分で終了した。

「

菊池温泉は、今から六十年前に開削されたという温泉なので、それほど古くない。

しかし、日本百名湯に認定されているというから、すごい。

泉温が四十五℃で、沸かさずうすめず流しているかけ流しが売り物だが、

小生が訪れた夏は少し熱いと思ったが、すぐになじんだ。

冬は温度が下がるから大丈夫なのだろうか、と思った。

泉質は単純アルカリ泉なので、別名美人の湯、湯がやわらかで、

皮膚への刺激がない良い風呂であった。 」

夕食は地元の食材を使用したもので、おいしくいただいた。

翌朝起きると、外は一面の霧雨である。 笠をさして、露天風呂へ。

女子は 「ほたるの湯」、 男子は「思い出の湯」の暖簾がかかっている、

小屋風の建物である。

当日泊まっていた客は我々を含め、三組であったので、当然貸切である。

「 露天風呂といっても、石風呂の上に、丸太を横に渡し、

屋根が付いているので、雨には無縁である。

外の霧と温泉の湯気で電球の廻りが丸く囲んで見えた。

洗い場には、屋根がないので、虫が入り、風呂の中に死骸があった。

ゆっくり浸かって、風呂をでた。 」

外に出る頃には霧雨も終わって、かなり明るくなっていたので、一安心。

朝飯をいただき、腹がこなれてきた頃、清算をし、宿をあとにした。

|

|

| ||

菊池温泉へは、熊本駅より熊本電鉄バス「菊池温泉」行きで、 終点の「菊池温泉・市民広場前」で下車。

◎ 菊池渓谷

菊池温泉から、国道387号、県道45号を五キロ程走ると到着する。

この道をそのまま走れば阿蘇山の大観峰近くに出る、ミルクロードと呼ばれる道で、

車の通行はけっこう多かった。

「 菊池渓谷は、阿蘇くじゅう国立公園の一角に位置しており、

阿蘇外輪山から湧き出した伏流水は、日本名水100選に選ばれている。

春の瑞々しい新緑、夏の冷たい清流、秋の紅葉、冬の幻想的な樹氷など、

四季折々に変化する景色が売り物で、小生もカメラ雑誌で見て、

一度行きたいと思っていたところである。 」

入口は菊池渓谷ビジターセンターであるが、その手前に駐車場があり、 そこの車を置き、川沿いに上っていくと、道の反対側に渓谷の入口があり、 橋から、 掛幕の滝 を見ることができる。

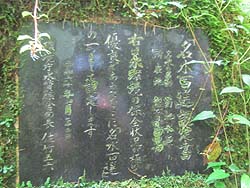

説明板「掛幕の滝 由来」

「 20m余りあろうか、絶壁の落差を怒涛の如く流れ落ちる水は飛躍し、

まさに舞台に張られた銀幕のように映ずるところから、この名が付けられたというが、

その昔、五郎・十郎兄弟が、この地で炭焼きをしながら住んでいたことから、

地元の人々は、五郎・十郎滝とも 呼んでいた、という。

昭和63年3月建立 菊池渓谷を美しくする保護管理協議会 」

その先のビジターセンター(8時30分〜17時)は渓谷の紹介と休憩できるところだが、

コロナの影響でトイレが使える程度だった。

館内に、 「菊池本城・守護の館」 の看板があった。

看板「菊池本城・守護の館」

「 菊池一族の領土の心臓部、菊池本城が置かれた場所です。

現在、菊池神社のある守山には砦が置かれ、麓には菊池氏守護の館がありました。

この館は200メートル四方の敷地に築かれた広大なもので、

敵方に攻め込まれたときは城山に立て籠もり、多くの菊池の若者たちが命を散らせました。 」

窓側には 「九州を制した男 菊池武光」 の等身大のイラスト看板が立っていた。

また、「城下町菊池 総構え」の看板もあった。

看板「城下町菊池 総構え」

「 武光公が、南朝のプリンス 懐良親王 (かねながしんのう) を菊池に迎え、

征西府が置かれると、城下町菊池は、政都・商都・文化都市として、

最高度に成熟したと思われます。

迫間川、菊池川を南北の掘とみなし、 立石にあった大手門を挟んで、

菊池、迫間の両河川を人工的掘り割でつないで築き上げた巨大城郭都市、

それが 城下町菊池 なのです。

南北朝期において、これは画期的なことでした。 」

ベランダに出ると、迫力ある掛幕の滝を見ることが出来る。

滝のしぶきがベランダまで届き、滝音も響き、見ごたいがあった。

|

|

| ||

ビジターセンターを出ると、

その先で道は直進と左に橋を渡る道に分かれる。

その手前に、維持管理協力金を徴収する窓口がある。

赤い吊り橋を渡ると原生林の中を行く道である。

アップダウンしながら続く道を、右手の渓谷を見ながらの散策する。

川霧のように、もやっている処もある。

|

|

| ||

川原に降りて、石伝えに滝に近づき、 霞が立ちこめる 黎明の滝 を写した。

説明板「黎明の滝」由来

「 上流は穏やかな石畳の紅葉ヶ瀬、 それを覆う原生林、奇岩、怪岩の渓谷のあいまを縫って、

流れる滝、飛散する水しぶきに、 朝の太陽が輝いて一帯に霞が立ちこめ、

まさしく夜明けを思わせる景観を呈することから、 この名がついたという。 」

|

階段を上り、進むと杉林の中を通る。

樹高は35m〜45m、胸高直径は60cm〜80cmである。

「森林は二酸化炭素を吸収する緑の貯蔵庫」 と、書かれた 大きな看板があった。

また、「 樹齢185年 」 と表示された杉の木があった。

杉の看板文

「 このスギの木は、江戸時代文政6年 (西暦1823年) 頃、植えられたもので、

2008年時点で、樹齢185年を経ております。

樹木を傷つけないようにしましょう。 」

道の周辺は 霞 というか、もやで包まれて、見づらい状態である。

下りになると、渓谷は穏やかになり、川原に 「紅葉ヶ瀬」 の標柱がある。

その先では、水が踊るように流れていた。

|

|

| ||

橋を渡って、六百メートル位歩いてくると、周辺案内の看板がある。

「

看板には、 直進し、広川原の先の橋でUターンして、戻ってくるルートが表示されていた。

このルートを行くと、四十三万滝が見られる。 」

所要時間が分からないことから、そこまでは行かず、手前の橋を渡るルートを選んだ。

橋を渡ってところに、「竜ヶ淵と天狗滝」の説明板があった。

橋の下は竜ヶ淵で、上流は天狗瀑布と天狗滝である。

説明板「竜ヶ淵と天狗滝」由来

「 人里遠く離れた深葉の山々は、その昔、未踏の地であり、

キツネ・タヌキ・野猿をはじめ、多くの鳥獣の棲息地であったという。

数百年も経過した老木の混在する原生林は、

昼なお薄暗く、その谷間に流れる清流は瀬を作り、

滝を作り、そして、渕を作っている。

その一つで、最も大きく、藍色によどみ、不気味さを感じさせるこの淵は、

かって、竜が住んでいたという、村人の伝説があることから、竜ヶ淵と呼ぶようになった。

また、その昔、

里山の頂付近には、山伏の周蓮杖としての洞窟 または 天狗岩が残っているが、

修験者が 時折 渓谷に降りてきては 岩場で身を洗い 清めたことから、

この滝を 天狗滝 と呼ぶようになったという。 」

ここには、 「名水百選認定書」 の石碑もあった。

道端に、 「 ←紅葉ヶ瀬 」「 広川原→ 」「 竜ヶ瀬・天狗滝→ 」 の道標が建っていた。

こちら側の道(帰りの道)は、 九州自然歩道で、

山行きの服装の人達は阿蘇方面に歩いて行くのだと思った。

ここから菊池渓谷の入口まで引き返す。

右手下の瀬は、 紅葉の瀬 と名付けられている。

写真に登場するのはここだと思ったが、

豪雨にあい、崖崩れなどが起きていることから、降りるのはあきらめた。

黎明の滝が樹木越しに眺めながら、歩いていき、トレッキングは終了した。

一時間強という短い滞在時間であったが、

長年の思いが果たせたという満足を得ることができた。

|

|

| ||

菊池渓谷へは、熊本駅より熊本電鉄バス「菊池温泉」行きで、

終点の「菊池温泉・市民広場前」で下車。

菊池温泉より、予約制「きくち観光あいのりタクシー(土・日・祝・振休・GW運行)

で菊池渓谷へ

訪問日 令和三年(2021)八月二十七日